新たに従業員を雇う際は、社会保険への加入手続きが必要です。社会保険はケガや病気など、いざというときの助けとなる制度であるため、従業員の生活を守るためにもしっかりと手続きをおこないましょう。

また、社会保険は2024年10月より適用範囲が現行よりもさらに拡大されることが決まっており、とても重要かつタイムリーな制度でもあります。

しかし、条件や仕組み、保険料の計算方法、手続きなどについて、よく理解できていないという人も多いかもしれません。法改正に伴う適用範囲拡大後の加入条件について、今一度確認したいという人も多いでしょう。

本記事では、2024年の社会保険制度の改正がいったいどのようなものなのか、基礎的な知識をわかりやすく解説します。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 社会保険とは

社会保険は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つからなっており、従業員を守る大切な制度です。

具体的には、ケガや病気、障害を負ったときや妊娠、育児、介護に注力したいとき、失業した際や死亡してしまったときなどに、必要な給付金を保障するものとなっています。

この章では、社会保険の種類や仕組みなどの基礎について説明します。

1-1. 社会保険は社会保障の1つ

社会保険は社会保障制度の1つであり、国民の生活をあらゆるリスクから守るために設けられています。公的制度として提供される社会保障制度には、以下4つの行政サービスがあります。

- 社会保険:人々が生活が困難になるさまざまな事故に遭遇した際に、必要とされる一定の給付をおこなうことで、人々の生活の安定を図る強制加入の保険。

- 社会福祉:障がい者、母子家庭など社会生活を送るうえでハンディキャップを負っている人々が、ハンディキャップの克服と安心の社会生活を営めることを目標に、公的な支援をおこなう制度。

- 公的扶助:生活に困窮する人々に最低限度の生活を保障し、自立を助けようとする制度。

- 保険医療・公衆衛生:人々が健康に生活できるよう、さまざまな事項について予防・衛生をおこなうための制度。

以上4つの行政サービスからなる社会保障制度により、国民の生活は支えられているのです。

1-2. 社会保険の種類

社会保険は、先述の通り5つの保険から構成されています。

それぞれの保険について、どのような役割が果たされているのか、また対象となる人や事業所の条件はどのようなものかについて、以下で確認してみましょう。

1-2-1. 健康保険

健康保険は、ケガや病気により病院などで診察や処置を受ける際に、医療費の自己負担が3割、事業所の負担が7割となる制度です。個人事業主や学生が加入する、年齢や性別などに関わらず加入義務がある国民健康保険と同じ役割です。

国民健康保険と健康保険で大きく異なる点は、事業所と従業員(加入者)で保険料を折半するということです。

☆加入条件

- 地方公共団体または法人の事業所

- 一定の業種(※)であり、常時5人以上を雇用する個人事業所

以上2つの条件に当てはまる事業所は強制加入となります。

※一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など

適用事業所で働く労働者は健康保険の加入者となり、パート・アルバイトでも1日または1週間の労働時間及び、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば、加入義務が発生します。適用範囲の拡大については、後ほど詳しく解説します。

1-2-2. 厚生年金保険

厚生年金保険とは、高齢となって働くことが厳しい場合や何らかのケガや病気により障害を負ってしまった場合、保険給付がおこなわれる制度です。

加入条件は、健康保険と同様です。

1-2-3. 介護保険

介護保険とは、以下の場合に必要な給付がおこなわれる制度です。

- 従業員が65歳以上になって要支援・要介護状態となった場合

- 40歳以上で末期がんや関節リウマチなどが原因で要支援・要介護状態となった場合

また、介護保険の加入条件は以下の通り定められています。

☆加入条件

- 65歳以上の者(第1号被保険者)

- 40~64歳の医療保険加入者(第2被保険者)

1-2-4. 労災保険

労災保険は、従業員が仕事中や通勤中にケガや病気、障害を負ったり、死亡してしまったりした場合に必要な給付がおこなわれる制度です。パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、全員加入することが義務付けられている保険になります。

1-2-5. 雇用保険

雇用保険は、従業員が失業した場合や育児・介護をおこなう場合、教育訓練を受ける場合などに必要な給付がおこなわれる制度です。一般的に失業保険と呼ばれるものは雇用保険の給付を指しています。加入条件は以下の通りです。

☆加入条件

- 1週間の所定労働時間が20h以上

- 31日以上の雇用見込みがある

雇用形態や会社・従業員の希望の有無に関わらず加入義務がある。

2. 【2024年10月】社会保険改正により適用範囲が拡大される

法改正に伴い、2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大されます。よって、今まで社会保険に加入していなかった一部のパート・アルバイトにも加入義務が発生します。

変更後の加入条件については、以下の通りです。

☆従業員における条件

- 週の所定労働時間が20h以上

- 月額賃金が8.8万円以上

- 2カ月を超える雇用の見込みがある

- 学生でないこと

なお、2022年の法改正以降、社会保険の適用となる雇用期間は「2カ月超」に変更されました。それまでは雇用期間が1年以上見込まれる従業員が雇用保険の対象となっていたため、この要件変更は企業にとって大きな影響を与えたでしょう。

事業所の規模に関する条件は以下の通りです。

☆事業所における条件

- 従業員数51名以上の事業所

社会保険の適用拡大は2024年10月から突然始まるわけではなく、以下のように2016年から段階的に始まっています。

- 2016年10月〜従業員数500人超(501人以上)規模

- 2017年4月〜従業員数500人以下の企業(労使合意により、適用拡大が可能)

- 2022年10月〜従業員数100人超(101人以上)規模

とくに社会保険料は給与から控除して支払うため、この法改正で適用範囲が変更されることによって対象従業員の給与にも大きく関係します。確認ミスや漏れによるトラブルがないように対応しなければなりません。 そんな人事労務担当者の方の役に立つ「最新の法改正に対応した社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。 加入条件をわかりやすく図解していますので、参考にしたい方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

以下、従業員における条件について詳しく解説します。

2-1. 週の所定労働時間が20h以上

週の所定労働時間が20時間以上かどうかは、雇用契約や就業規則で決められた所定労働時間をもとに判断します。基本的に、時間外労働時間は含まないことに注意しましょう。たとえば、週の所定労働時間が18時間という労働者が4時間の時間外労働をおこなった場合でも、20時間を超えるとは判断しません。

ただし、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その後も同じ状況が続くと予想される場合、3カ月目からは要件を満たしていると判断します。

2-2. 月額賃金が8.8万円以上

判断の基準となる賃金を算出する際は、臨時的に支払われる手当や、所定労働時間を超える労働に対する賃金などは除きます。以下のような手当を除いて8.8万円以上になる場合は、要件を満たしていると考えましょう。

- 賞与

- 時間外手当

- 休日手当

- 深夜手当

- 通勤手当

- 退職金

2-3. 2カ月を超える雇用の見込みがある

2カ月を超えて雇用する見込みがある場合は、この要件を満たします。仮に2カ月以下の雇用契約であっても、契約書などで更新の可能性が明示されている場合や、同じ事業所内で更新された実績がある場合などは、要件を満たすと判断されます。

2-4. 学生でないこと

この要件における学生とは、全日制の高等学校、大学、短期大学、専門学校などに通う人を指します。夜間に通学する定時制や通信制の学生は含みません。

3. 社会保険の改正後に加入条件を満たす従業員数のカウント方法とタイミング

前述の通り、従業員数51人以上の企業は、2024年10月以降、社会保険が適用されます。しかし、従業員の変動が多い企業は、どのタイミングで従業員数をカウントすべきか判断に迷うこともあるかもしれません。ここでは、従業員数のカウント方法やタイミングを紹介しますのでチェックしておきましょう。

3-1. 従業員数をカウントするタイミング

カウントのタイミングには基準があり、「直近12カ月のうち6カ月で基準を上回った段階」で適用の対象となります。なお、適用対象となった後に従業員数が51人を下回っても、原則として引き続き適用対象となるので注意が必要です。

3-2. 従業員数をカウントする方法

従業員数をカウントする方法も間違えやすいので気をつけましょう。通常、従業員数をカウントする場合、正社員や非正規社員など全従業員をカウントするのが一般的です。しかし、社会保険の適用要件を判断する場合は、全労働者数ではなく「社会保険の被保険者」をカウントします。

なお、事業場単位ではなく法人番号単位でカウントするので注意しましょう。

このように、2024年10月に向けて条件に当てはまる従業員数を把握し、社内周知や新たに加入対象となる従業員とのコミュニケーションを取り、準備を進めておく必要があります。

なお、社会保険の資格取得手続きは提出期限が決められており、超えてしまうと罰則が生じることがあるため注意が必要です。

当サイトでは、本章で紹介した法改正の内容や社会保険手続きの内容、気を付けるポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。

社会保険手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

4. 社会保険改正が企業に与える影響ととるべき対策

社会保険の適用範囲が拡大することにより、企業にはどのような影響が出るのでしょうか。以下、影響と対策を紹介します。

4-1. 社会保険料の負担が増える

社会保険料は、企業と従業員で折半して支払います。そのため、社会保険の改正により加入者が増えれば、その分企業の社会保険料の負担が大きくなるのは当然のことです。

2024年10月以降、全国で新たに65万人に社会保険が適用されることが見込まれています。厚労省の試算では、短時間労働者が社会保険に加入した場合、1人につき1年あたり約24.5万円の保険料が追加されると言われています。対象者が40〜65歳の場合は、さらに1.5万円の保険料を追加負担することになるようです。

そのため、企業によっては、現在雇用している従業員の保険料負担が重くのしかかり、経営に影響を与える可能性があります。また、中長期的に見た場合、新たな人材の採用を断念せざるを得ない状況に追い込まれる恐れもあるため、労働条件や待遇の見直し、業務効率化などが必要になるかもしれません。

4-2. 社会保険改正で企業に必要な対策

2024年10月からの社会保険の適用範囲拡大に向け、企業はどのような対策が必要になるのでしょうか。以下の参考に、早期に対策を検討することで、改正後の影響を最小限に抑えることができるでしょう。

| 対策 | 概要や注意点など |

| 会社としての方針を決定する |

|

| 社会保険適用対象者を確認する |

|

| 適用後の社会保険料負担額を計算する |

|

| 社内に周知する |

|

| 適用者となる従業員の意向を確認する |

|

| 扶養の範囲内で働く従業員へ説明する |

|

| 行政機関へ届け出をおこなう |

|

| 雇用管理を徹底する |

|

5. 社会保険の改正によるメリット

適用拡大が確定している社会保険ですが、受けられる保障も今まで以上に手厚くなります。

厚生年金については、老後、障害、死亡の3点についての保障がさらに充実します。これまでは、国民年金(基礎年金)のみでの保障でしたが、厚生年金でも保障されることになり、2階建ての手厚い保障を受けることが可能です。

また、医療保険については以下2点のメリットがあります。

- 傷病手当金:病休期間中、給与の2/3相当を支給

- 出産手当金:産休期間中、給与の2/3相当を支給

社会保険に入るメリットをパート・アルバイトなどの加入対象者に伝えることで、スムーズな社内準備が期待できます。

また、社会保険が整備されることは、企業の魅力の向上にもつながります。社会保険料の負担が増える一方で、人材を募集しやすくなる、従業員が定着しやすいなどのメリットを得られるでしょう。

6. 社会保険料の計算方法

従業員から天引きする社会保険料は、企業側が「保険料額表」や「保険料率」を用いて計算しなければなりません。

計算方法については、「健康保険・介護保険・厚生年金保険」と「雇用保険・労災保険」で異なります。

どのように計算すればよいのか、事例を基に図を用いてわかりやすく解説します。

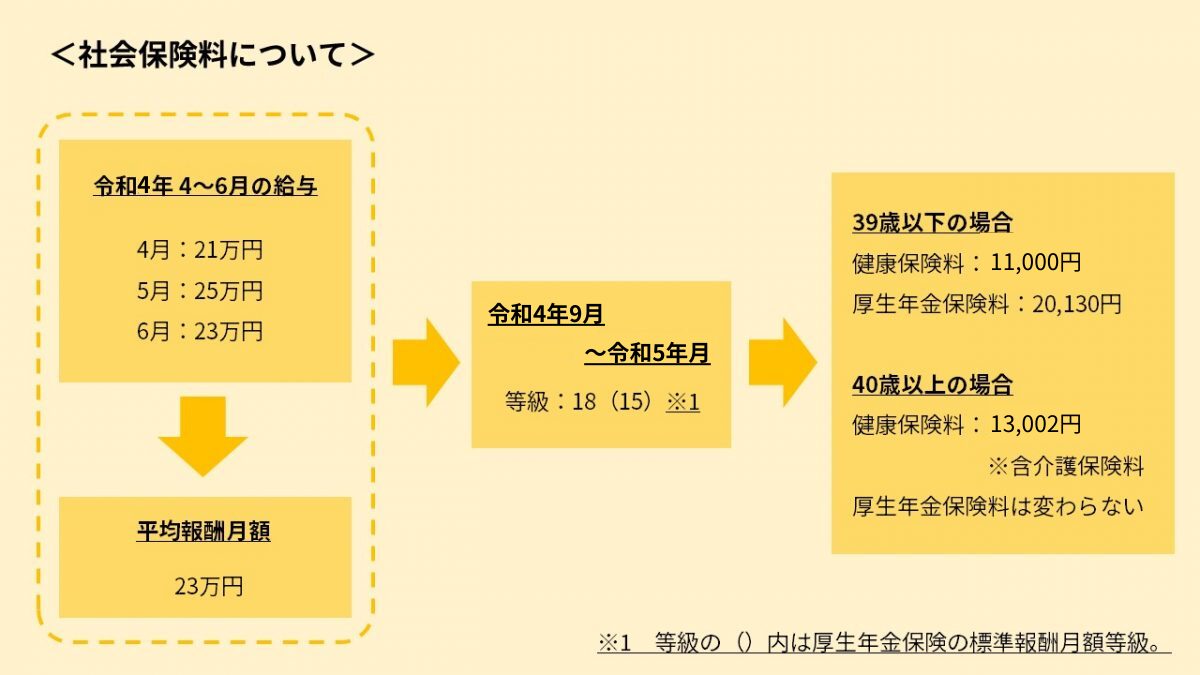

6-1. 健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料の計算方法

健康保険・介護保険が協会けんぽで事業所が東京都の場合を考えてみましょう。

4月~6月の平均報酬月額を基に、その年の9月~翌年8月の等級が決まり、それぞれの保険料が決まります。

万が一、7月以降に3カ月の平均報酬月額が2等級以上変わる場合は、月額変更届を提出し、その3カ月経過後に等級を変えることになります。

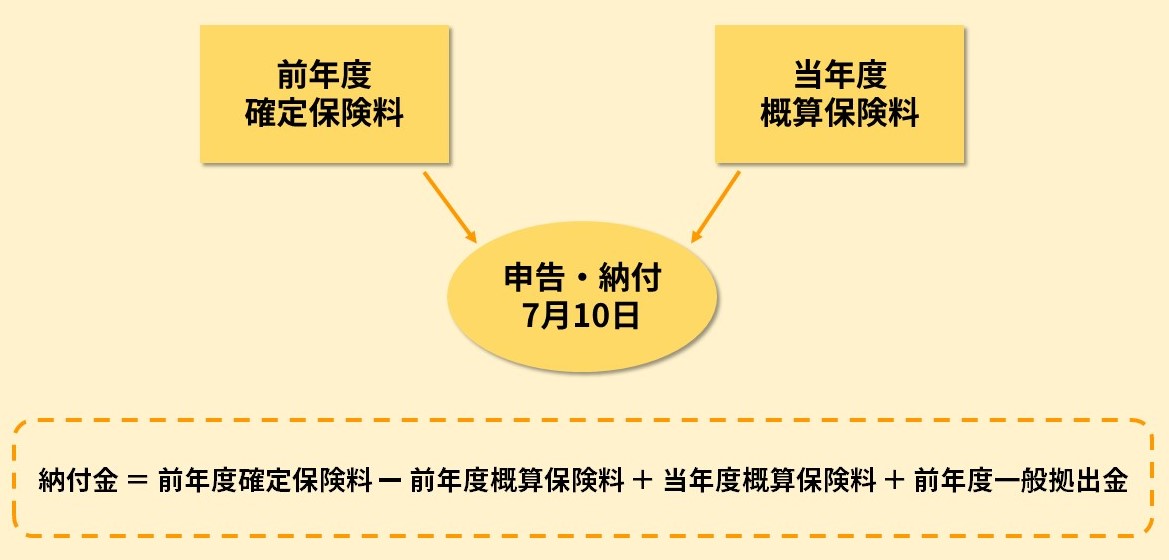

6-2. 労働保険(雇用保険・労災保険)の計算事例

労働保険料の計算の仕組みは、以下の図の通りです。

一般拠出金とは、アスベストによる被災労働者救済のための保険料です。業種を問わず0.02/1000と定められています。

◆請負額をもとにした計算方法

建設業においては、請負額に労務率をかけて出したみなし給与額に、労災保険料率や一般拠出金率をかける考え方があります。

社会保険料の計算方法についてさらに詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

7. 社会保険の手続きとは

新たに雇用する従業員や、退職・解雇・死亡などにより会社を去る従業員が出たとき、社会保険の手続きが必要です。とくに健康保険・厚生年金保険・雇用保険については、重要な手続きがあるので確認しておきましょう。

7-1. 加入手続きについて

新たに従業員を雇用する場合は、社会保険の加入手続きが必要です。

必要な手続きは、以下の通りです。

- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

- 雇用保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届については、管轄の年金事務所へ雇入れ日から5日以内に提出しなければなりません。

雇用保険被保険者資格取得届は、管轄のハローワークへ雇入れの翌月10日までに提出を完了させる必要があります。

7-2. 資格喪失届

転職、解雇、死亡などが発生した場合には、該当従業員について資格喪失の手続きをしましょう。

必要な手続きは以下の通りです。

- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

- 雇用保険被保険者資格喪失届

- 雇用保険被保険者離職証明書

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当該従業員の退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出しましょう。

全国健康保険協会の場合は、従業員本人から健康保険証を回収して添付します。扶養家族がいる場合は、その分も回収しましょう。

雇用保険被保険者資格喪失届は、当該従業員の退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。退職者が実業手当を受給するのに必要です。雇用保険被保険者離職証明書は、失業手当の金額を決めるために必要で、被保険者資格喪失届と共に提出します。転職先が確定しているなど、離職票が必要でない場合には提出不要です。

社会保険の手続きについてさらに詳しく知りたい人は、下記の記事を参考にしてください。

8. 社会保険改正を理解して適用となる従業員の保険料を正しく計算しよう!

今回は、社会保険とはどのような制度なのか、保険料の計算方法や手続きについての話も交えて解説しました。

社会保険は従業員が働くうえでの安心材料の1つです。しかし、企業にとっては保険料の負担が増えるため、十分な対策を講じなくてはなりません。

そのためには、社会保険の基礎を知り、改正内容を都度確認することが大切です。また、従業員の勤怠管理を徹底し、適用者の判断や保険料の計算を正確におこなうことが求められます。

社会保険は今後も改正がおこなわれるでしょう。企業として健全な経営を続けるために、しっかりと準備を進めていきましょう。

この記事を参考に、適用拡大が進む社会保険についての理解を深め、従業員とのコミュニケーションや手続きの準備を進めてください。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。