社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入する労働者がいる場合、毎年1度、標準報酬月額を更新する定時決定の手続きが必要です。定時決定をするには、算定基礎届を期限までに作成・提出しなければなりません。この記事では、社会保険料の定時決定の対象者や、算定基礎届の作成・提出方法についてわかりやすく解説します。

社会保険の更新・改定マニュアル完全解説版

年度更新や定時決定、随時改定と、労務担当者は給与の改定と並行して、年間業務として保険料の更新に関わる業務を行う必要があります。

一方でこのような手続きは、実際に従業員の給与から控除する社会保険料の金額にダイレクトに紐づくため、書類の記入内容や提出はミスなく確実に処理しなければなりません。しかし、書類の記入欄は項目が多く複雑で、さらに申請書や届出にはそれぞれ期限があり、提出が遅れた場合にはペナルティが課せられるケースもあります。

当サイトでは社会保険の手続きをミスなく確実に完了させたい方に向け、「各種保険料の更新・改定業務のマニュアル」を無料配布しております。

ガイドブックでは、年度更新の申請書から定時決定における算定基礎届、随時改定時の月額変更届、さらには賞与を支給した場合の支払報告書の書き方から、記入例、提出方法までまでを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の更新・改定業務のマニュアルがほしい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 社会保険料の定時決定(算定基礎届)とは?

社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料)は、標準報酬月額に一定の保険料率を掛けて計算されます。標準報酬月額を決定するため、毎年定時決定(算定基礎届)の手続きが必要です。ここでは、社会保険料の定時決定(算定基礎届)とは何か、随時改定(月額変更届)との違いを踏まえながらわかりやすく解説します。

1-1. 定時決定(算定基礎届)とは?

社会保険料の定時決定とは、従業員の標準報酬月額を見直すため、すべての被保険者に対して毎年一度おこなわれる手続きのことです。社会保険料は、労使折半により支払われます。

もしも給与に変動が生じたのに、標準報酬月額を変更しなければ、社会保険料が実際の給与などに見合わないことになってしまいます。しかし、給与が支払われる都度、標準報酬月額を変更していたら、事務手続きが大変になります。そのため、毎年1回決められた時期に定時決定がおこなわれるのです。

定時決定をするために必要な書類が算定基礎届です。算定基礎届は日本年金機構から毎年送付されます。5月中旬頃までに加入した従業員の氏名、生年月日、標準報酬月額などがあらかじめ記入されて送られてきます。

1-2. 随時改定(月額変更届)との違い

社会保険料の随時改定とは、昇給や降給などによって賃金に大幅な変動があった場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することです。随時改定がない場合、原則として1年間定時決定により決定された標準報酬月額が適用されます。

もし賃金が大幅に下がった場合も社会保険料が変わらなければ、従業員の手取りは大きく減り、生活に支障が出る恐れもあります。このような事態を避けるため、随時改定がおこなわれるのです。随時決定をするために必要な書類が月額変更届です。

このように、随時改定は大幅な賃金の変動があった場合におこなわれます。そのため、賃金が一定のままであれば、随時改定をする必要はありません。一方、定時決定は、賃金に変動が生じない場合でも、毎年1回すべての被保険者に対しておこなわなければならないので注意しましょう。

関連記事:社会保険の随時改定はいつから必要?おこなうための条件や手続き方法を紹介

1-3. 定時決定の対象者

定時決定の対象者は、毎年7月1日に社会保険に加入しているすべての従業員です。なお、次に該当する被保険者は、定時決定の対象外となります。

- 6月1日以降に社会保険の資格を取得した人

- 6月30日以前に退職した人

- 7月改定の月額変更届(随時改定)を提出する人

- 8月もしくは9月に随時改定が予定されている旨の申し出をした人

育児休業や介護休業など、休業を取得している被保険者に対しても、算定基礎届を作成して提出をしなければなりません。厚生年金保険は原則70歳まで加入できます。そのため、70歳以上になると、厚生年金保険の被保険者から外れます。しかし、70歳以上でも、在職老齢年金との併給調整が必要になるので、定時決定の対象者に含まれます。

1-4. 定時決定のタイミングと有効期間

定時決定は7月上旬におこなわるのが一般的です。算定基礎届は、健康保険法や厚生年金保険法に基づき、7月10日までに提出しなければなりません。定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までが有効期間です。

(定時決定)

第四十一条 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条、第四十三条の二又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

引用:健康保険法第41条|e-Gov

(報酬月額の届出)

第二十五条 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。(省略)

引用:健康保険法施行規則第25条一部抜粋|e-Gov

2. 社会保険料の定時決定による標準報酬月額の決定方法

社会保険料の定時決定による標準報酬月額は、原則として、その年の4月~6月の3ヵ月間に受けた報酬額をその期間の月数で除すことで決定されます。標準報酬月額の計算に含める報酬額とは、労働の対価として支払われるすべてのものです。

そのため、時間外労働手当や休日手当、通勤手当、家族手当、住宅手当など、各種手当も含めて計算する必要があります。ただし、年3回以下支給される賞与・ボーナスは、標準賞与額の計算に含まれるので、標準報酬月額の計算に含める必要はありません。

また、支払基礎日数(賃金などを支払う対象となる日数)が17日未満の月は、計算対象に含めません。たとえば、5月の支払基礎日数が17日未満の場合、4月と6月の報酬を基に、標準報酬月額が計算されるので注意しましょう。

なお、パートやアルバイトなどで働く短時間就労者や短時間労働者は、社会保険料の定時決定による標準報酬月額の決定方法が異なります。ここからは、短時間就労者と短時間労働者の定時決定による標準報酬月額の決定方法について詳しく紹介します。

2-1. 短時間就労者

短時間就労者とは、1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数の両方が、通常のフルタイム労働者と比べて4分の3以上である労働者のことです。短時間就労者も、適用事業所で働く場合、すべての人が社会保険の加入対象になります。

短時間就労者の場合も、原則として、支払基礎日数が17日以上ある月を基に標準報酬月額を計算します。しかし、4月~6月すべての支払基礎日数が17日未満である場合もあるかもしれません。

そのような場合、4月~6月において、支払基礎日数が15日以上ある月があれば、その月の報酬月額の平均額を基に標準報酬月額を決定します。3ヵ月すべて支払基礎日数が15日未満の場合は、従来の標準報酬月額が採用されることになります。

2-2. 短時間労働者

短時間労働者とは、パートやアルバイトなどで働く短時間就労者にあてはまらない労働者のことです。短時間労働者であっても、次のいずれもの要件を満たす場合、社会保険の加入対象となります。

- 従業員数50人を超える企業などで働く

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

- 賃金が月額8.8万円以上

- 2ヵ月を超えて働く見込みがある

- 学生でない

社会保険に加入する短時間労働者の場合、その年の4月~6月において支払基礎日数が11日以上の月を基に標準報酬月額を決定します。4月~6月すべての支払基礎日数が11日未満の場合は、従来の標準報酬月額が採用されることになります。

2-3. 【ポイント】算定が困難な場合は保険者によって決定される

正社員で4月~6月すべての支払基礎日数が17日未満の場合など、これまでに紹介した方法で標準報酬月額を算定できない場合、保険者(年金事務所や健康保険組合)が修正して標準報酬月額を決定します。また、標準報酬月額が計算できる場合でも、著しく不当だと認められる場合も、保険者による修正算定の対象となります。

関連記事:標準報酬月額とは?決定・変更タイミングや計算方法をわかりやすく解説!

3. 社会保険料の算定基礎届を作成・提出する手順

社会保険料の定時決定をするには、算定基礎届の作成・提出が必要です。ここでは、社会保険料の算定基礎届を作成・提出する手順について詳しく紹介します。

3-1. 4月から6月の報酬を確認する

まずはその年の4月から6月の標準報酬月額に含まれる報酬を確認しましょう。報酬には、基本給だけでなく、時間外労働や休日労働の割増賃金、通勤手当などの各種手当も含めなければなりません。また、通勤定期券や食事を支給している場合も、現物給与として原則その価額を報酬に含める必要があります。ただし、見舞金や慶弔金など、労働の対償と認められないものは含める必要がないので注意しましょう。

3-2. 支払基礎日数を出す

社会保険料の定時決定では、原則として、支払基礎日数が17日以上ある月を対象にして標準報酬月額を計算します。時給制・日給制を採用している場合、実際の出勤日数(有給休暇を含む)が対象です。一方、月給制・週給制を採用している場合、出勤日数でなく、暦日数が対象になります。なお、欠勤があった際に給与を控除している場合は、就業規則などに基づき、その日数を控除することが可能です。

3-3. 報酬の平均額(報酬月額)を出す

4月から6月の報酬と、支払基礎日数が算出できたら、4月~6月の対象となる月の報酬の平均額を出します。たとえば、正社員で3ヵ月間の各月の支払基礎日数がすべて17日以上の場合、4月~6月に支払われた報酬の合計をその月数(3ヵ月)で除した値が報酬月額となります。なお、報酬月額を計算する際に、1円未満の端数が生じたら、切り捨て処理をします。

3-4. 保険料金額の等級を確認する

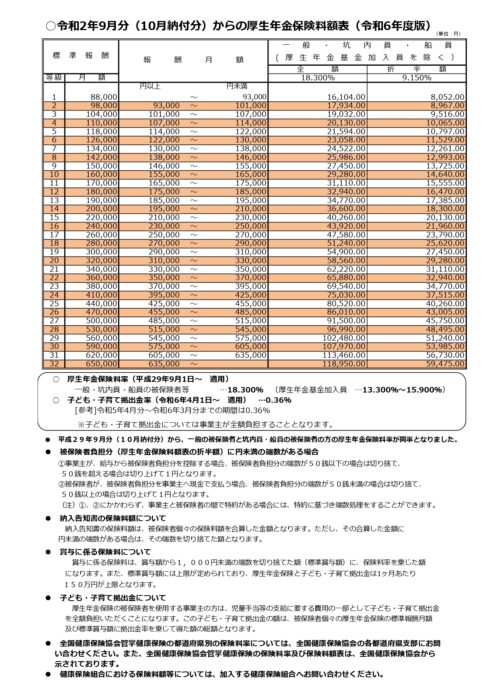

報酬月額(報酬の平均額)が計算できたら、日本年金機構や各健康保険組合が開示している保険料額表を基に、標準報酬月額の等級を確認します。たとえば、報酬月額が26万5,000円であった場合、令和6年度の厚生年金保険料額表を参考にすると、等級は17で、標準報酬月額は26万円と決定できます。なお、標準報酬月額が2等級以上変動する場合、定時決定ではなく、随時決定の手続きをしなければならない可能性もあるので注意しましょう。

3-5. 書類の必要項目を記載して提出する

標準報酬月額、等級を確認したら、書類に必要事項を記載していきます。すべての項目の記入が完了したら期限(毎年7月10日)までに算定基礎届を提出します。協会けんぽに加入している場合、日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)に算定基礎届の提出が必要です。

提出方法には、「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類があります。郵送を選ぶ場合、日本年金機構から算定基礎届が送付された時に同封されている返信用封筒を使用するようにしましょう。

一方、健康保険組合(組合健保)に加入している場合、日本年金機構だけでなく、各健康保険組合にも算定基礎届の提出が必要です。提出方法は、健康保険組合によって異なるため、事前にきちんと確認しておくようにしましょう。

このように、人事労務の担当者はいくつかの手順を踏んで社会保険にかかわる届出を作成・提出しなければなりません。漏れがあると従業員の社会保険に影響が出るだけでなく、違法になり企業が罰則を課される可能性があるため、必要な手続きが網羅できているか確認しましょう。

当サイトでは、社会保険の手続きのご担当者様に向けた必要な社会保険の手続きや注意すべきポイントをまとめた資料を無料でお配りしています。こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードして、抜け漏れがないかの確認にご活用ください。

4. 社会保険料の定時決定(算定基礎届)における注意点

社会保険の定時決定(算定基礎届)の作成・提出には、いくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、社会保険の定時決定(算定基礎届)における注意点について詳しく紹介します。

4-1. 4月から6月が繁忙期にあたる場合

4月から6月が繁忙期にあたる場合は時間外労働や休日労働などの割増賃金が発生し、標準報酬月額が高くなりがちです。その場合、4月~6月の平均で標準報酬月額を計算するのが不当だと認められる場合、年間の平均で標準報酬月額を算出することも可能です。この場合、申立書など追加で添付書類が必要になるので注意しましょう。

4-2. 休業手当を支給した場合

4月から6月の間に従業員が休業した場合や、休業手当を支給した場合は状況に応じて対応が違います。7月1日で休業が終わっている場合は、休業手当を含まない月で標準報酬月額を計算しなければなりません。

ただし、4月~6月すべての月で休業手当が支給されている場合、休業手当が支給される前に決定されている標準報酬月額が採用されます。また、7月1日の段階でまだ休業が終わっていない場合、休業手当を支給した月と通常の月の両方を含めて標準報酬月額を計算する必要があります。

4-3. 給与の支払いが月をまたぐ場合

支払基礎日数は、報酬の計算基礎となる日数のことです。たとえば、3月の給与を翌月の4月に支払う場合、4月の基礎日数は30日ですが、3月の基礎日数である31日で計算しなければならないので注意しましょう。

4-4. 2ヵ所以上で給与が支払われている場合

昨今の働き方改革の影響も受け、2つ以上の事業所に勤めて働いている人も少なくないでしょう。同時に2つ以上の勤務先で働き、各事業所で被保険者としての条件を満たし、給与を受け取っている場合、各事業所の報酬を合算したうえで、標準報酬月額が決定されます。

その決定された保険料は、各事業所で按分して納めることになります。なお、算定基礎届は、各事業所が作成して提出しなければならないので気を付けましょう。

5. 社会保険料の定時決定(算定基礎届)に関するよくある質問

ここでは、社会保険料の定時決定(算定基礎届)に関するよくある質問へ回答します。

5-1. 新卒入社の従業員の標準報酬月額はどのように算定する?

新卒入社の従業員の場合も、社会保険に加入するのであれば、社会保険料を納めなくてはなりません。しかし、給与が支払われていないため、定時決定のように標準報酬月額を計算することは困難です。

このような場合、資格取得時の決定によって、就業規則や雇用契約書を基に、報酬月額を計算し、標準報酬月額が計算されます。資格取得時の決定により決められた標準報酬月額は、原則として、その年の8月まで適用されます。その後は、定時決定による標準報酬月額が採用されます。なお、6月1日から12月31日までに社会保険の資格を取得した場合、その標準報酬月額は資格取得月から翌年8月まで適用されます。

5-2. 産休・育児休業中も社会保険料を支払う義務がある?

産休中や育児休業中は、申請すれば、社会保険料が免除されます。この期間は、社会保険料を支払わなくとも、資格は継続し、将来の年金額にもきちんと反映されます。

なお、従業員が産休中や育児休業中であっても、定時決定は必要なため、算定基礎届を提出しなければならないので注意しましょう。産休・育休明けの場合、随時改定の条件に該当しないとしても、標準報酬月額の改定ができる可能性もあるため、正しく制度を理解しておきましょう。

5-3. 算定基礎届を期限内に提出しなかった場合はどうなる?

算定基礎届を期限内に提出しない場合、年金事務所や健康保険組合から催促がされます。それでも、未提出のまま放置すると、6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金といった罰則を受ける恐れもあるので注意しましょう(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。

(届出)

第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

引用:健康保険法第48条|e-Gov

第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

6. 社会保険料の定時決定はミスのないように気を付けよう!

社会保険料の定時決定にはルールが多く、手続きを間違えやすいです。定時決定にミスがあると、標準報酬月額が誤って計算され、従業員の社会保険料の納付額にも大きな影響を与えます。また、算定基礎届には提出期限があり、遅れて提出すると、罰則を受ける恐れもあります。正しく定時決定をするため、労務管理システムなどのITツールの導入も検討してみましょう。

社会保険の更新・改定マニュアル完全解説版

年度更新や定時決定、随時改定と、労務担当者は給与の改定と並行して、年間業務として保険料の更新に関わる業務を行う必要があります。

一方でこのような手続きは、実際に従業員の給与から控除する社会保険料の金額にダイレクトに紐づくため、書類の記入内容や提出はミスなく確実に処理しなければなりません。しかし、書類の記入欄は項目が多く複雑で、さらに申請書や届出にはそれぞれ期限があり、提出が遅れた場合にはペナルティが課せられるケースもあります。

当サイトでは社会保険の手続きをミスなく確実に完了させたい方に向け、「各種保険料の更新・改定業務のマニュアル」を無料配布しております。

ガイドブックでは、年度更新の申請書から定時決定における算定基礎届、随時改定時の月額変更届、さらには賞与を支給した場合の支払報告書の書き方から、記入例、提出方法までまでを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の更新・改定業務のマニュアルがほしい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。