グッドスマイルカンパニーは、フィギュアやプラモデルの企画・製造・販売・宣伝を中心に、エンタメ業界で広く事業展開する企業です。『ねんどろいど』や『figma』など人気のフィギュアシリーズを生み出し、日本だけでなく世界中のファンを魅了し続けています。

同社は、2023年に売上600億円を突破。国内のフィギュア市場でシェアを大きく拡大し、驚異的な成長を遂げています。

一般的に事業拡大が難しいクリエイティブな領域でありながら、いかにして成長を実現できたのか。その裏側には、事業拡大に合わせた組織づくりの成功がありました。事業と共に組織をつくり上げてきたのが、創業者の安藝 貴範さんです。

組織の標準化や後継者育成など、組織づくりを成功させた勘所について、6年以上にわたって同社の組織づくりを支援してきたリンクアンドモチベーション コンサルタント/投資事業責任者の白木さんが伺います。

【人物紹介】安藝 貴範|株式会社グッドスマイルカンパニー 代表取締役会長

大学卒業後、コナミ株式会社などでの勤務を経て、2001年5月に有限会社グッドスマイルカンパニーを設立。創業以来、クリエイターの夢を応援し、“共創”の精神でフィギュアを中心にそのビジネスをグローバルに発展させてきた。

【取材者】白木 俊行|株式会社リンクアンドモチベーション インキュベーション事業責任者

2007年、株式会社リンクアンドモチベーション入社。大手企業向けコンサルティングに従事した後、2010年、自社のR&Dを担うモチベーションエンジニアリング研究所の立ち上げに参画。2017年には、成長企業向けコンサルティング事業および投資事業の責任者に就任。中堅企業からスタートアップまでを幅広く、トータルでの組織人事コンサルティングに従事。2023年、投資・事業開発をおこなうインキュベーション推進室を立ち上げ、室長に就任。著書に『組織X 「エンゲージメント」日本一3連覇企業が語る、24のメソッド×事例』。

創業間もない頃から、マーケットの拡大を目指してきた

よろしくお願いします。当社はグッドスマイルカンパニーの組織づくりを2018年からご支援していますが、気づけば長いお付き合いになってきましたね。

一般的に、クリエイティブな仕事は属人性が高く、事業や組織を持続的に拡大するのは非常に難易度が高いです。

拡大しようとすれば、代わりに品質が犠牲になってしまうことも少なくありません。一方で、御社は高い商品クオリティを保ちながら拡大を実現しており、世界でも稀有なメーカーだといえます。

本日は、御社が拡大、成長を遂げてきた裏側にある組織づくりについてお伺いします。クリエイティブに携わる企業の方には、ぜひ参考にしていただきたい事例です。

まずは、御社の創業期から教えてください。今は『ねんどろいど』や『figma』などのフィギュアで有名ですが、創業時は違ったんですよね?

はい、2001年に創業したときは、タレント事務所だったんです。社名も、所属していたタレントの笑顔が印象的だったので「グッドスマイルカンパニー」と名付けました。

当初の業務は、イベント運営のお手伝いやタレントマネジメントでした。小規模な事務所で、駆け出しのタレントさんとの戦いのような日々でしたね。

同時に、当社の元所属タレントでフィギュアメーカー「マックスファクトリー」社長のMAX渡辺さんのお仕事をお手伝いしたことから、ホビーのお仕事にも関わるようになりました。当時ブームだった食玩の企画プロデュースやフィギュア製造のお手伝いから始め、徐々にホビー関連のお仕事が増えていきました。

そこから、ホビー事業が成長していく訳ですね。経営や事業推進において、当時から意識していたことはありましたか?

当時も今もですが、「フィギュアを作ることが好きな人たちに、ずっと仕事がある」という状態にしたいと考えてきました。クリエーターとして専門性を高めるのも良いし、ディレクションに集中するのもいい。どんな仕事をするにせよ、物事は長く続けないと上手くならないし、それは1年や2年ではなく、10年や20年必要なんです。そのためには、マーケットを拡大する必要があります。

人を育て、マーケットを拡大し、仕事を生み出し、そしてまた人が育つ。このサイクルが実現しない限り、フィギュアが好きな人たちに仕事があり続けるという状態は実現できないと考えていました。

そのためには、「フィギュア制作の技術は属人的で、人を育てるのは難しい」「フィギュアの販売は在庫リスクを抱えるもの」といった、業界の当たり前に挑戦することが必要でした。

なるほど、クリエーターやフィギュアが好きな人たちをリスペクトしているからこそ、ビジネス視点でマーケットの拡大を目指してきたのですね。創業時からそのような経営思想を持っていたからこそ、業界の常識を覆すことにも挑戦できた。安藝さんの経営思想そのものが、御社ならではの強みだと感じます。

具体的には、どのように事業成長を考えられたのですか?

一つの事業を軌道に載せるには、年間売上20億円以上を目指す必要があると考えています。それくらいあれば、利益率が悪かったとしても、毎年数億円の投資ができるからです。

私の算段では、私たちのようなメーカーにおいては、1人あたり2億円の売上を作るのが指標になる。つまり、20億円にするためには、最低でも10名が必要であると考えました。それが、組織づくりを考え始めたきっかけになったと思います。

いくら頑張ったとしても、一人で作れる売上には限界がありますからね。人を増やし、組織として売上20億円を実現することを目指されたのですね。そこから、「フィギュア革命」といえるようなビジネスプロセスの変革を起こし、事業を急拡大させていくことになる訳ですが、まず何から取り組んだのですか?

いくら頑張ったとしても、一人で作れる売上には限界がありますからね。人を増やし、組織として売上20億円を実現することを目指されたのですね。そこから、「フィギュア革命」といえるようなビジネスプロセスの変革を起こし、事業を急拡大させていくことになる訳ですが、まず何から取り組んだのですか?

PART① ビジネスプロセスと組織の見直し

それまで当たり前だと思われていた、ホビー事業のビジネスプロセスやクリエイター組織のあり方を見直し、変えていきました。

まず、フィギュア制作に「分業制」を取り入れました。当時は、原型師と呼ばれる職人が全ての制作工程を一人で担当していましたが、役割を分けていきました。

具体的には、原型を作る“スカルプター”、それ以降の彩色を手がける“フィニッシャー”に分け、原型師には“スカルプター”としての役割に注力してもらいました。

さらに、漫画家と編集者の関係のように、マーケット視点を持って原型師の相談に乗れる役割が必要だと考え、”ディレクター”という役割を設けたほか、企画から製造、販売までビジネスの全体を統括する“プロデューサー”という役割を設けました。

このように役割を分けたことで、それぞれの分野における技術の向上に繋がりました。例えば、原型師が全ての工程を担っている場合、年に2,3回くらいしか彩色の機会がないので、なかなか彩色の技術は上達しないんです。しかし、”フィニッシャー”になれば、その10倍は彩色をするようになります。つまりは、10倍も挑戦と振り返りの機会を得られるので、それだけ技術が向上するという訳です。

また、役割の名前にもこだわったことで、個人のモチベーションや仕事への誇りにも繋がったと思います。“フィニッシャー”という名前も、「色を塗るだけ」ではなく、最後の仕上げをする大事な役割であるという意味を込めてつけました。

このような「分業制」によって、フィギュアの生産力が原型師の人数に依存していたところから、徐々に脱却することができました。

それまで属人的だった原型師の仕事を「標準化」することで、ビジネスプロセスに変革を起こしたのですね。標準化の対象はフィギュア制作だけに留まらなかったと記憶しています。

それまで属人的だった原型師の仕事を「標準化」することで、ビジネスプロセスに変革を起こしたのですね。標準化の対象はフィギュア制作だけに留まらなかったと記憶しています。

はい、組織も標準化していきました。制作、製造、販売、プロモーションなど、チームを作ってそれぞれの専門性と生産性を高めていきました。

ただ、最初から全てのチームがあった訳ではなく、ビジネスの仕組みを作っていく中で生まれたチームもありました。例えば、それまではフィギュアを大量に作ってから売る、というやり方が一般的でしたが、「受注生産方式」を取り入れるようになりました。

私たちがいる模型業界では、メーカーは開発リスクを負い、問屋さんや小売業者さんは在庫リスクを負うという構造でした。しかし、キャラクタービジネスは流行もあるので、問屋さんや小売業者さんにとって、この在庫リスクが大きかったんです。受注生産にできれば、在庫リスクを負わずに済みます。

一方で、受注生産の場合は事前にユーザーさんに予約をしてもらわなければなりませんから、いかに情報を届け、興味を持ってもらうかが重要になります。そこで、専門のプロモーションチームを立ち上げ、ユーザーさんとのコミュニケーションに注力してもらうことになりました。ちょうどインターネットが普及し、ネットを通じて製品の魅力を伝える時代が到来した頃でしたね。

このように、ビジネスの仕組みを整えながら、組織も整えていきました。

組織を標準化していったからこそ、「受注生産」というビジネス上の差別化を実現できたんですね。初期からここまで組織づくりにも取り組まれていたとは、素晴らしいですね。

PART② 経営人材の採用と育成

ビジネスプロセスや組織を見直し、再構築されてきた訳ですが、取り組んだ結果はいかがでしたか?

2008年に「初音ミク」のねんどろいどがヒットし、大きなターニングポイントになりました。2010年頃には、従業員が50名を超えて、年間売上は100億円に達しました。創業当初と比べ、事業はだいぶ大きくなったといえます。

しかし、急成長を実現する一方で、マネジメントの限界を感じるようになりました。当時はあらゆる場面において、社長の私が自分の目で見て、自分で意思決定をしていました。周りからは「ワンマン経営だ」と言われることもあったくらいです。それが悪いことだとは思っていませんでしたが、流石に一人で全てを見ることはできなくなってきていました。

なるほど、会社として次のステップに進む時が来たのですね。そこから何に取り組まれたのですか?

経営人材を増やし、マネジメント体制を構築する必要がありました。そこで、まずは他業界から優秀な人材の採用を進めました。今の当社を支えているのは、間違いなくこの時期にジョインしてくれた社員たちです。2012年には、現在の社長である岩佐厳太郎さんが入社してくれました。

優秀な人材の採用ができたので、育成にも注力するようになりました。いわゆるサクセッション、後継者育成ですね。

既にサクセッションを考え始めていたのですね。きっかけはあったのでしょうか?

既にサクセッションを考え始めていたのですね。きっかけはあったのでしょうか?

きっかけは、2008年に病気で倒れて、さらに2010年に心臓手術を受けたことです。「もしかしたら死ぬかもしれない」と思った時、真剣に自分がいなくなった後のことを考えるようになりました。いつ自分がいなくなったとしても、存続する組織づくりを強く意識するようになったんです。そのため、いつか経営のバトンを誰かに渡せるように、サクセッションを進めることにしました。

きっかけは、2008年に病気で倒れて、さらに2010年に心臓手術を受けたことです。「もしかしたら死ぬかもしれない」と思った時、真剣に自分がいなくなった後のことを考えるようになりました。いつ自分がいなくなったとしても、存続する組織づくりを強く意識するようになったんです。そのため、いつか経営のバトンを誰かに渡せるように、サクセッションを進めることにしました。

早い時期から「経営を引き継ぐ」と決めたこと、そして実際に動き始めたことがすごいと思います。中々できることではありません。

リンクアンドモチベーションは、2018年から御社の組織づくりをご支援するようになりました。人事評価の制度策定やマネジメント強化などをご一緒してきましたが、まさに組織づくりの重要な時期だったと思います。安藝さんは、なぜ当社をパートナーとして選んでくださったのですか?

白木さんがどんなに難しいお題にも、逃げずに向き合い続ける人だと思ったからです。人事制度や組織施策はすぐに成果に繋がるものではないし、ゴールも見えにくく、難しいテーマだと思います。

私たちの業界も、良い作品をつくるためにゴールが見えない中でも模索し続けることが大事なのですが、白木さんをはじめとするリンクアンドモチベーションの方々も、問題が解決するまでとことん向き合う、「同じ属性」だと感じたんです。

難しい相談をしても「ありがとうございます!」と前向きに返してくれますし、一つひとつの問題を着実に解決してくれました。そのうち、信頼できる相談相手として、組織の重要な問題は御社に相談するようになりましたね。

また、御社の支援は非常に実践的でした。常に寄り添ってくれましたが、それと同時に私や私たち自身が主体的に学んで行動することが求められました。一緒に組織づくりを進めていく、伴走型の支援スタイルとの相性が良かったと思います。

そのようにおっしゃっていただき、ありがとうございます。

2024年1月には、安藝さんが会長に就任し、岩佐さんが社長になられましたね。他の経営メンバーにも、これまで安藝さんが持っていた権限を委譲されています。実際にサクセッションに成功したといえると思いますが、どのような取り組みで後継者育成を実現したのか、お伺いしたいと思います。

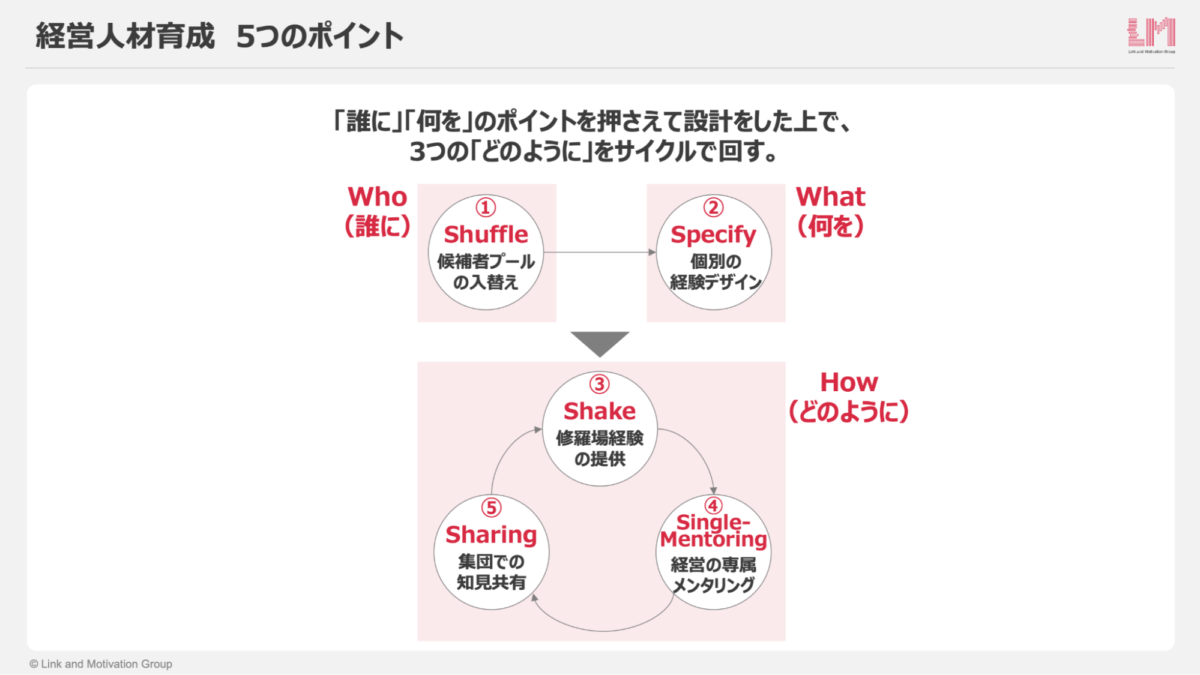

私は、経営人材の育成には、以下の5つのポイントがあるのではないかと考えています。

①Shuffle:候補者の入れ替え

発掘と刺激のため、定期的に候補者の入れ替えをおこなう

②Specify:個別の経験デザイン

候補者個々の成長テーマに合わせ、オーダーメイドで経験デザインをおこなう

③Shake:修羅場経験の提供

圧倒的な不足を感じ、非連続な変化が求められる修羅場経験を提供する

④Single-Mentoring:経営の専属メンタリング

経営陣がコミットし、一人の責任者が成長に向けた内省支援をおこなう

⑤Sharing:集団での知見共有

内省した経験を能力に昇華させるため、集団で知見のアウトプットをおこなう

下図のように、①で「Who(誰に)」、②で「What(何を)」を「設計」し、③④⑤の「How(どのように)」を繰り返して実行に移していくという流れです。

これらのポイントに当てはまる部分はありますか?

「①Shuffle(候補者の入れ替え)」でいえば、最初から「岩佐を社長にしよう」と思っていた訳ではありません。専務取締役の大沢や常務取締役の秋山はじめ、それぞれの時期で経営者となり得る候補者は複数存在しました。その時々で、適切なメンバーを育成してきたつもりです。結果的に、現状の経営体制になっているという話です。

「②Specify(個別の経験デザイン)」や「③Shake(修羅場経験の提供)」についても、やっていたと思います。例えば、海外進出を任せたり、CxOに任命したりなどの修羅場経験を設計して、適切なメンバーにお願いしていました。現在も岩佐一人に全てを任せている訳ではなく、経営メンバーそれぞれに合った役割を担ってもらっています。

「④Single-Mentoring(経営の専属メンタリング)」については、私が創業経営者として育成に責任を持ち、候補者を支援してきたつもりです。現在も、私は会長として経営に残り、経営メンバーの支援を続けています。

「⑤Sharing(集団での知見共有)」については、2つ良い点があったと思います。

1つ目が、経営メンバーが互いにフィードバックをする文化が定着したことです。リンクアンドモチベーションの360度サーベイを導入していますが、その結果を元に、期待やアドバイスを互いに伝える場をつくりました。その後、日常的にも経営会議などでリクエストを伝え合うようになり、互いに成長を支援し合うことが当たり前になったと思います。

2つ目が、「グッドスマイルカンパニーの経営者はこうあるべき」という共通認識が取れたことです。経営会議などでリクエストを伝え合ううちに知見が集まり、当社の経営者が共通して大切にすべきことの全体像が見えてきました。その共通認識を作り上げられたのは良かったですね。

経営人材育成には、現任の経営者と候補者、双方のコミットが必要不可欠ですが、まさにそれを体現していますね。安藝さんが後継者育成をすると強く決意していたのはもちろん、経営メンバーの皆さんのコミットがあったからこそ、「Who(誰に)」「What(何を)」「How(どのように)」のサイクルを回せていけたのだと思いました。現在も、会長として育成を続けられているのが素敵ですね。

ちなみに、安藝さんはどのような方が経営者に向いていると考えていますか?

「明るく、失敗を恐れずに挑戦する人」ですかね。経営トップがそのような人であれば、組織の雰囲気が良くなりますし、周りもチャレンジしやすくなります。

私は、社員には失敗を恐れずにチャレンジしてほしいと考えています。10個の種をまいて、そのうち2,3個が育てばいいんです。残りは肥やしになる。チャレンジする度に、必ず学びがあるはずです。

経営者自身が明るく挑戦する人であれば、社員との信頼関係も生まれるし、事業の可能性もグッと広がるはずです。

これからも、本気のチャレンジを積み重ねる

ありがとうございます。社長交代に至り、安藝さんとしては一つの節目を迎えたと思いますが、今後のビジョンはありますか?

正直、「ここまでいきたい」というゴールは設けていません。これまでも「どのようにして上手くいっている状態を維持するか」「目の前の問題にどう対処するか」というように、積み重ねで進んできました。

振り返ってみれば、マーケットがどんどん広がっていたので、常に成長のチャンスがありました。その流れに身を任せながら、社員と共に一つひとつを着実に積み重ねて今があります。

なので、長期で腰を据えてやるよりも「この数年、本気でチャレンジして楽しいかどうか」で考える方が、私の性に合ってるかもしれません。クリエイティブな仕事だからこそ、失敗を恐れずにトライ&エラーを繰り返す。そのような姿勢を大切にしたいですね。