こんにちは。HR✖データ分析サービス「TRANS.HR」代表の塚本です。

「自社で活躍できるハイパフォーマーを採用したい!」「退職者が多いため、定着する人を見極めたい!」と考えられる経営者・人事の方も多いのではないでしょうか?

一方で、「せっかく採用できたのに、すぐに辞めてしまった/活躍できず処遇に困っている」という声を伺うことも少なくありません。

そんな中海外に目を向けると、大手IT企業を中心に、HR領域の意思決定にデータを利活用する取り組み(ピープルアナリティクス)が広がってきています。

例えば、ピープルアナリティクスの部門を最初に立ち上げたといわれているGoogle社では、「採用」「昇進」「定着」などの様々な場面で、データ分析を通して、改善がおこなわれています。

日本でもHR×データ分析の取り組みが広がりつつありますが、まだまだ実際のデータ公開が少ない現状があります。

そこで今回は、TRANS.HRで蓄積した「5,000人の適性診断データ」をもとに、各社が求めている「活躍・定着人材」がどのような人なのかを分析します。

目次

適性診断による「8つの資質タイプ」

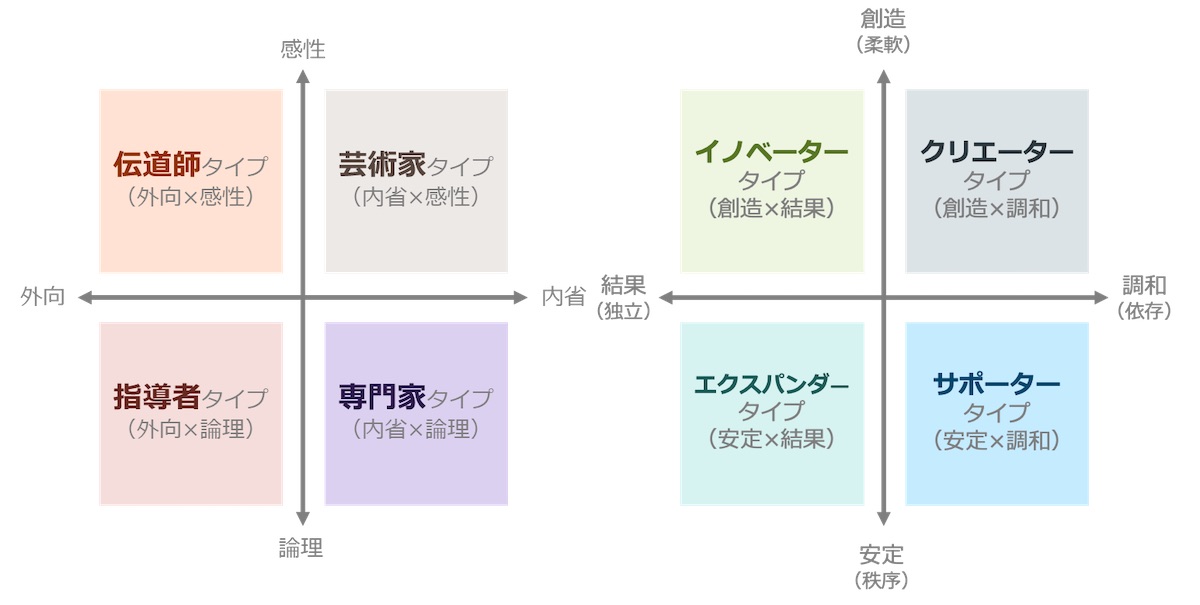

今回、弊社がAIを用いて独自に開発した、データ分析により未来を予測するための「適性診断」を分析に利用します。

この適性診断では、人の資質(価値観)を、以下の8タイプ(4タイプ×4タイプ)に分類することができます。

例えば、「外向×感性」の資質を持っている人は【伝道師】タイプ。また「創造×結果」の資質を持っている人は【イノベーター】タイプとなります。

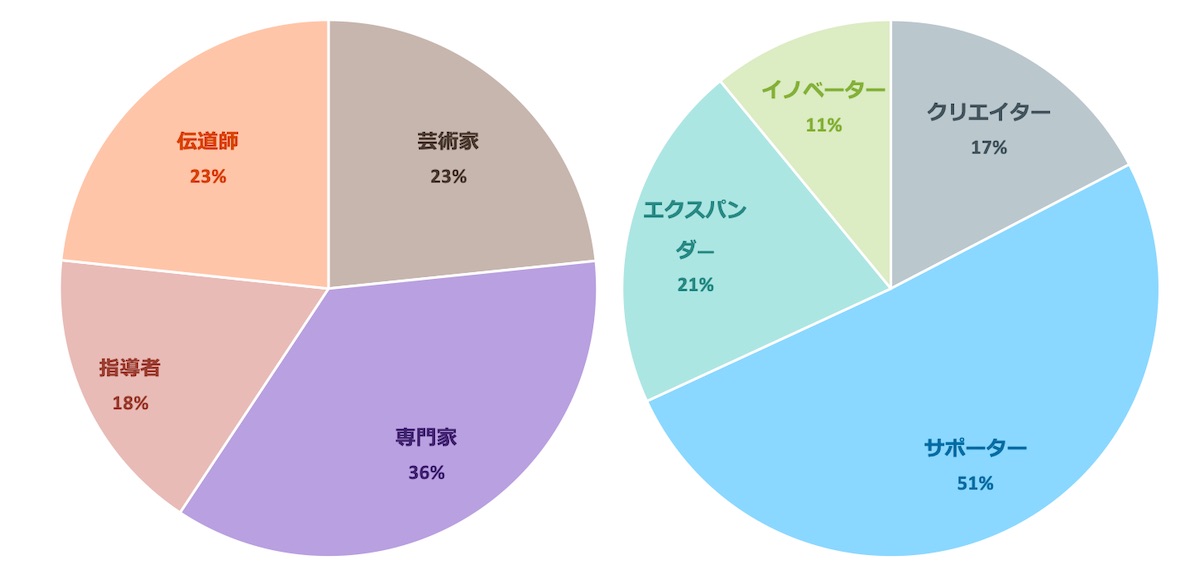

また、5,000人の診断結果を、タイプ別に内訳をあらわしてみると、やや偏りがあることがわかります。

本調査全体では、【サポーター】タイプ(51%)や【専門家】タイプ(36%)が多いことがわかります。

一方、【イノベーター】タイプ(11%)や【指導者】タイプ(18%)は出現率が低く、希少な資質(価値観)であることもわかります。

最も年収が高いのは【イノベーター】タイプ

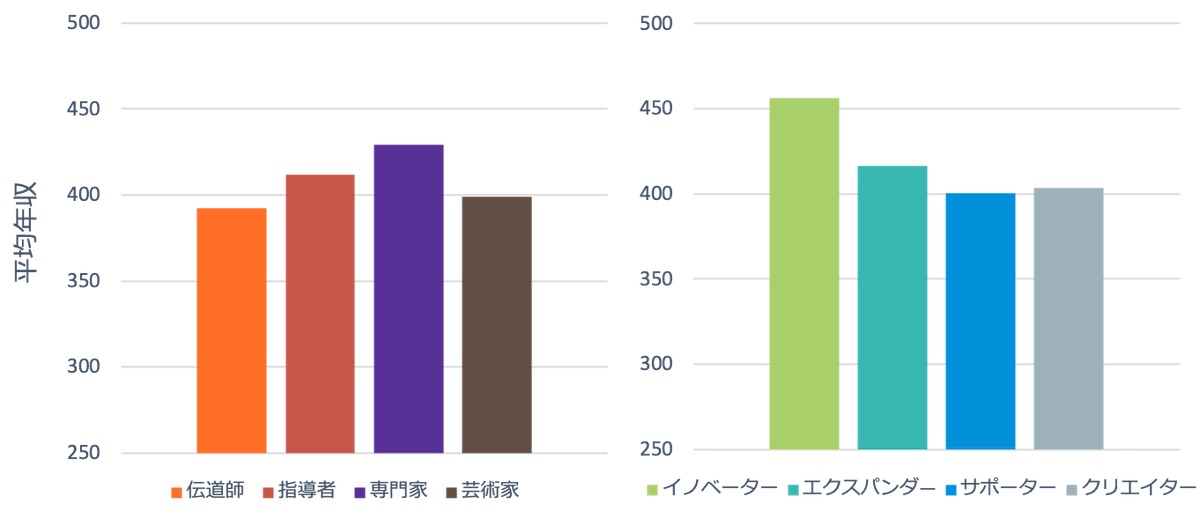

まず「資質」と「活躍」の関係性を調べてみます。「活躍」を測るために年収データを用いて、資質と平均年収の関係性を分析してみました。

以下のグラフは、資質タイプごとの平均年収を示しています。グラフを見てみると、資質タイプによって平均年収に差があることがわかります。

最も平均年収が高いのは、【イノベーター】タイプ(創造×結果)でした。

これは「創造」「結果」という価値観を持っていると、評価をされやすく年収が高まりやすいことを示しています。

年代別に分析してみても、20代で500万円以上稼ぐ「高年収者」の割合は、【イノベーター】タイプは他タイプの2倍以上の出現率という結果になりました。

「安定」や「調和」という価値観ではなく、「創造」や「結果」を持っていると、若いうちから年収が高くなりやすいことがわかります。

新規事業を任せるなら【イノベーター】タイプ

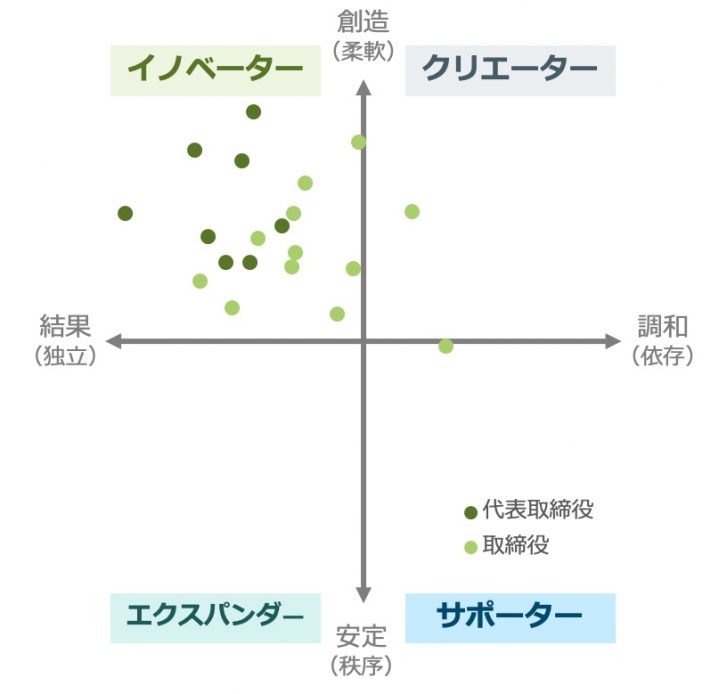

また従業員数10~100名のスタートアップ企業における創業経営者20名の価値観を分析すると、本調査ではすべての社長(代表取締役)が【イノベーター】タイプであることがわかりました。

また取締役全体でも8割が【イノベーター】タイプでした。

この結果から、【イノベーター】タイプが、新規事業を成功に導きやすい可能性があることがわかります。

新規事業は、「新しいモノを生み出す(創造)」と「0→1の業績を作る(結果)」の資質が重要だということが示唆される結果となりました。

先ほどの結果とあわせて考えると、「創造」と「結果」を重視する【イノベーター】タイプは、起業家に多い傾向がある一方で、社会全体としては希少種(11%)となっています。

そのため、年代や会社の業種・規模に関係なく、社会から求められ年収が高くなっているとも考えられます。

最も定着しやすいのは【専門家】タイプ

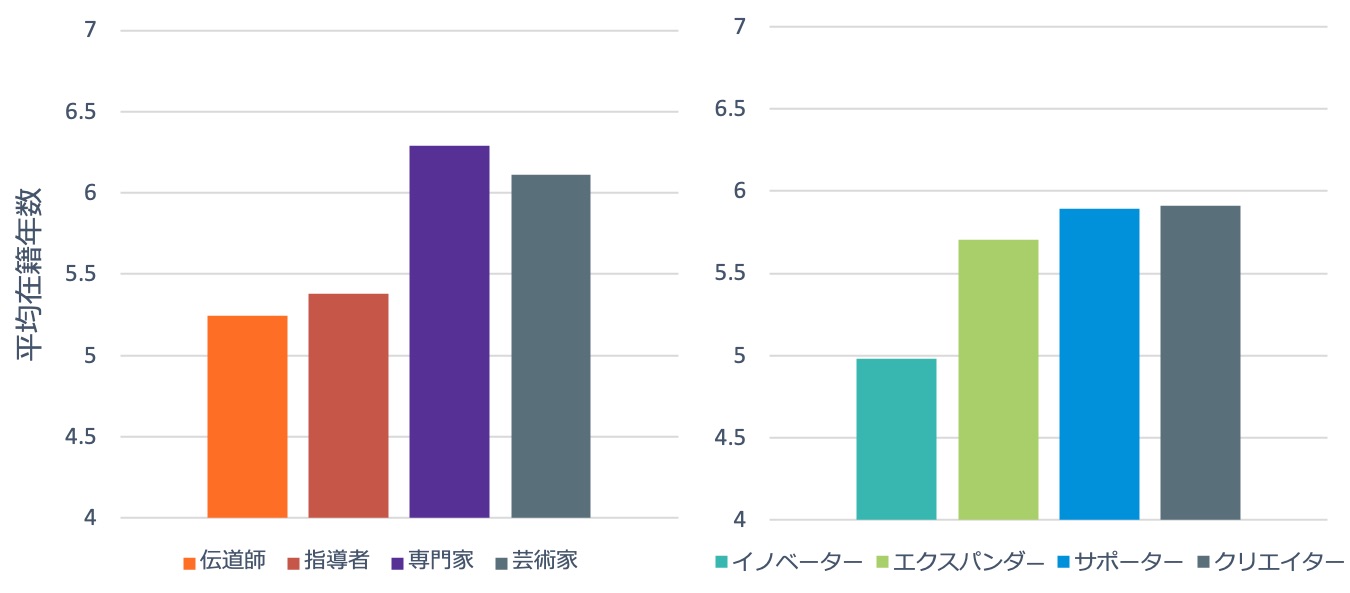

次に「資質」と「定着」の関係性を調べてみます。以下のグラフは、資質タイプごとの、在籍年数(1社平均)を示したものです。

資質タイプで最も「定着しやすい」(平均在籍年数が長い)のは、【専門家】タイプ(内省×論理)であることがわかります。

また【芸術家】タイプ(内省×感性)も在籍年数が長く、「内省」の資質を持っていると定着しやすいといえます。

一方、年収が高く、起業家にも多かった【イノベーター】タイプは、在籍年数が最も短く、定着しにくいタイプであることがわかります。

【イノベーター】タイプは、活躍しやすいが最も定着しにくいタイプでもあるため、「採用」すべきか否かは、企業の戦略によって判断がわかれる可能性があるタイプでもあります。

なお、別の調査では「上司と部下の資質(価値観)が違いすぎると、評価が下がり離職リスクが高まる」という結果が出ています。

ある企業では、新規事業を強化するために、【イノベーター】タイプの若手を採用したが、直属の上司が【サポーター】タイプ(イノベータータイプの対極)で、若手への評価が低く、結局、【イノベーター】タイプの若手は早期退職してしまった、という事例もあります。

データを分析してみると、資質タイプごとに採用はもちろん、配置・育成まで一気通貫の戦略を作ることができれば、活躍・定着人材を増やせる可能性があることがわかります。

自社で活躍・定着しやすいタイプは、会社によって異なる

これまでの結果は「社会全体」における結果でした。最後に、「個別の会社」ごとの結果を見てみます。

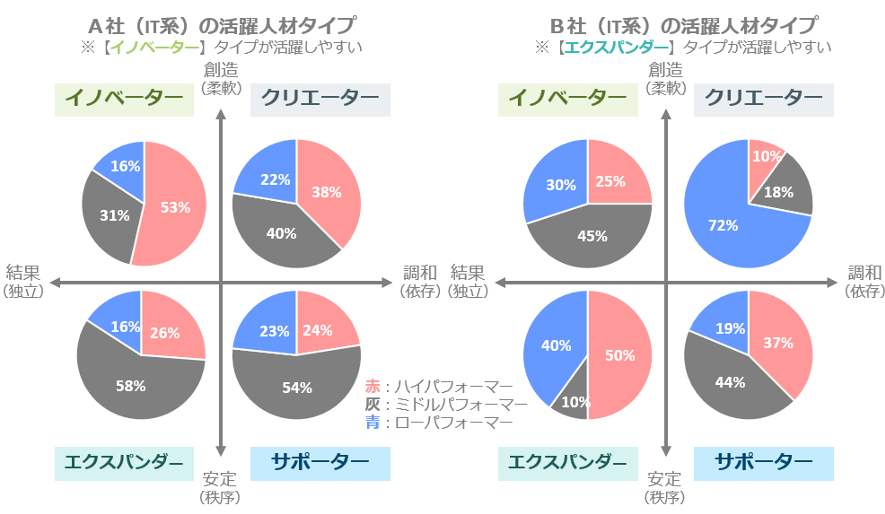

以下のグラフは、同じ業種・規模のA社とB社において、評価の上位/下位 3分の1ずつをそれぞれ「ハイパフォーマー/ローパフォーマー」としたときの、資質タイプ別の評価割合を示しています。

A社では、社会全体の傾向と同様【イノベーター】タイプ(創造×結果)が、最もハイパフォーマーの割合が高いです。

一方、B社では、【エクスパンダー】タイプ(安定×結果)が、最もハイパフォーマーが多く、次にハイパフォーマーが多いのは【サポーター】タイプとなっています。

B社では、社会全体の傾向とは異なり「安定」の資質を持っているほうが、ハイパフォーマーになりやすいことがわかります。

このようにデータを分析してみると実は、「同業種や同職種でも会社ごとに、活躍人材タイプが異なる」こと、また「社会全体と自社では活躍・定着人材タイプが異なる」可能性があることがわかります。

今回の結果は、個別の会社ごとに「カルチャー(文化)」や「バリュー(行動規範)」が存在しており、「カルチャー/バリューフィット」している人がハイパフォーマーになりやすく、逆にフィットしていないとローパフォーマーになりやすいため、このような結果になったと考えられます。

世の中には、様々な一般論が多く出回っていますが、データで検証してみると「実は自社にはあてはまらない」という一般論も数多く存在していることがわかっています。

そのため、やみくもに一般論を自社に当てはめようとするのではなく、自社の現状をしっかりと分析することが大切です。

まとめ

今回は、適性診断による人材情報の定量化をおこなうことで、「活躍・定着する人材タイプ」を定量的に分析してみました。

- 「創造」や「結果」の資質を持つ【イノベーター】タイプは、社会全体では希少種だが、起業家に多く平均年収が高い。一方で在籍年数が短く、定着しにくい。

- 上司と部下の資質(価値観)が違いすぎると、評価が下がり離職リスクが高まる。

- 会社によって「カルチャー・バリュー」に違いがあるため、同じ業種・規模であったとしても、活躍・定着しやすい人材タイプが異なる。

今後のシリーズでは、「採用」「配置」「退職」における正しい意思決定について、データを用いて、定量的に明らかにしていく試みを紹介していきます。