あらゆるHR Techが生まれてきている昨今、先行しているアメリカにおいては報酬決定をカバーする『報酬テック』というHR Techが誕生し、急成長しているとのこと。

日本でも、市場の給与相場を意識した給与設計をおこなったり、評価制度や給与水準を社外に公開したりする企業が増えており、適切な評価や報酬水準はPR要素の一つになっています。

そこで今回は、注目が高まっている「報酬のあり方」にフォーカスをあて、日本において先駆けて報酬テックである『PROJECT COMP for Business』を提供しているPROJECT COMP代表の田川さんを取材。

「報酬決定のあり方の潮流」「報酬テックサービスとは何か?」「報酬テック活用メリット」など、伺っていきます。

【人物紹介】田川 啓介 | 株式会社PROJECT COMP 代表

早稲田大学理工学研究科を卒業後、DeNAに新卒で入社。ECショッピングモール事業の新規営業でトップセールスとなり、1年目で新規事業リードを経験。2年目にEC事業本部のディレクター就任。その後、エンジニアに転向し2年ほどゲーム開発に従事。DeNAゲーム子会社を創業し、代表に就任。その後、DeNAグループのHR本部長、マーケティング執行役員、新規事業推進室長を経て、2020年より起業準備を始め、株式会社PROJECT COMPを創業。『給与市場を透明化して、評価をもっとフェアに』というミッションの下、企業が適切な評価・報酬を決定に必要な機能を提供するSaaSとコンサルティングのハイブリッドサービスの提供を開始。

目次

人事業務を通して感じた「情報の非対称性」

ー本日はよろしくお願いします。まずは田川さんのご経歴について簡単にご紹介をお願いします。

田川さん:新卒でDeNAに入社し、 最初はショッピングモールの新規獲得のセールス職に配属となりました。

その半年後には、Eコマースの新規事業立ち上げを検討するリーダーを任せてもらいました。こちらは1年間かけて検討したのですが、うまく成就せずにクローズという結果に終わりました。

その次のキャリアとして、このタイミングでソーシャルゲームが盛り上がってきたので、キャリア公募制度でエンジニアに職種変更をして、携帯・スマホゲームの開発をおこなっていきました。

エンジニアとして開発業務に従事した後は、ゲームプロデューサーとして合計4本のゲームを開発・運営。さらにそこから、DeNA Games Tokyoという子会社の代表を任され、会社の立ち上げを経験させてもらいました。

その後は、HR本部長として人事業務に携わったり、マーケティング及びリサーチ部門の執行役員、新規事業推進室長を任されたりと、徐々に経営側に携わるようになっていきました。

ーそれからどのようなきっかけがあって起業に至ったのでしょうか?

田川さん:HR本部長のときの原体験が大きかったですね。

そのときは、事業や組織への大きな変革が求められ、全社として再構築をしていたタイミングだったのですが、その中で退職慰留交渉も頻繁におこなっていました。

そのときに、 人事と従業員の間に「情報の非対称性」がすごくあるように感じて、人事側は多くの情報を持っている一方で、従業員の方は限られた情報しか持っていないのです。

たとえば、人事が持っている情報から見れば「この人は、こういうキャリアを歩んだほうが良いな」と思っていても、機密性が高い人事情報もあるため、すべての情報を共有することができません。

そのような限定された情報の中で、DeNAに残るかどうかを従業員個々が決めないといけない状況に、不公平さを強く感じたんです。

この経験がきっかけで、人事における情報の非対称性とそれらがもたらす負に対して、自分にできることは何かを考えはじめるようになりました。

そこからアメリカの事例を調べていたときに、特に報酬の平等性についての話題が上がっていて、そこで『報酬テック』に注目が集まっていたんです。

給料情報の非対称性、評価制度の不公平は、アメリカでもあるものだと思いましたし、「報酬テック」は日本でも役立てる余地が大いにあると考え、このテーマで起業することを決めました。

「報酬テック」サービスとはなにか?

ー次に「報酬テック」について、そもそもどのようなサービスなのか教えてください。

田川さん:報酬テックサービスの特徴をお伝えすると大きく2点になります。

まず1つ目は、「どの会社のどの職種の給与がいくらなのか」という、 給与の相場情報をWeb上から閲覧できる点です。

自分が見たいタイミングで、各企業の各職種の給与相場をリアルタイムに見ることができます。個人向け、法人向けの双方に最適化したサービスを提供しています。

田川さん:2つ目は法人向けサービスとして、 相場感や自社とのギャップがわかった後に、それを踏まえて評価制度の設計ができる点です。

田川さん:2つ目は法人向けサービスとして、 相場感や自社とのギャップがわかった後に、それを踏まえて評価制度の設計ができる点です。

たとえば、世の中の相場に対して年収が200万円低い従業員がいて、相場に合わせていきたい際に、この人だけ200万アップさせるのか。でも、それをしてしまうと、社内での公平性を担保できなくなってしまいますよね。

ですので、その人だけではなく、同じ所属・職種の方も相場の結果を踏まえて評価していく必要があります。その職種の等級制度や各等級のバンド区分を引き上げるイメージです。

このような人事制度の設計は、これまではコンサルティング会社に依頼をして、中長期で制度構築していくパターンが多かったかと思いますが、報酬テックを活用すれば、システム上である程度は構築できるようになります。

ー具体的にどのように制度設計していくのでしょうか?

田川さん:評価・報酬制度のフォーマットパターンが複数用意されており、そのパターンを組み合わせることで、自社の制度を構築することができます。

人事評価制度は各社によって形式が異なるものですが、王道のパターンがいくつかあって、それを構造化してフォーマット化しています。

年収の相場を見て他社と自社の状況を比較でき、それをもとに制度構築をする。これらが1つのシステムでおこなえるのが、我々が提供する報酬テックサービスになります。

勘や経験で報酬を決めるのは古い時代に

ー報酬テックサービスは、日本ではまだ聞き慣れないかと思いますが、アメリカでの導入状況は進んでいるのでしょうか?

田川さん:アメリではより多くの企業がHR Techを導入している状況だと思いますが、その中で報酬テックに目を向けると、ここ数年で急速に導入企業が増えています。

もともと報酬サーベイを使って相場を確認にしながら報酬を決定していく習慣があったこともあり、スタートアップからグローバル企業まで幅広い企業で導入が進んでおり、今後ますます導入企業は増えると思われます。

一方で日本に目を向けると、システム活用に関係なく、市場の相場を見た上で報酬制度をつくっていくやり方は、グローバル展開する大企業やITメガベンチャー中心に取り組まれています。

最近では一部のスタートアップでも利用する企業が出てきていますが、アメリカと比較するとその割合は少ないでしょうし、さらには報酬テックのようなシステムを本格的に導入している企業はかなり限定的です。日本発での報酬テックサービスもまだ聞いたことはありません。

ただ、ニーズがないのかというと、そうではありません。極端な人不足の中、雇用の流動化が急速に進んできている今の日本においては報酬テックの必要性が高まってくると考えています。

田川さん:今は、転職することが当たり前になってきてますし、求職者が企業を選ぶ時代になってきています。そのような売り手市場の中でどのような企業が選ばれるのか。

たとえば、採用相場に合わせてオファー金額を引き上げるだけではなく、既存社員との公平感も考慮して内部の給与水準も適宜見直していく企業と、最終意思決定者の勘と経験に依存して報酬を決定していく企業。この場合は前者のほうが求職者や従業員からすると好意を持ってもらいやすいはずです。

公平な評価や報酬決定をしようとする企業の姿勢は、雇用の流動化時代において間違いなく求職者から選ばれる企業になるための一つの要素になると思います。

ー勘や経験だけで報酬を決めるのは、古い時代になってくるのかもしれませんね。

田川さん:もちろん、それで従業員に納得してもらえるのであれば別に問題はありません。重要なのは、評価・報酬における納得感が担保できているかどうかです。

納得感という観点でも、報酬テックを理解して有効活用することで採用優位性にもつながるので、これから需要が増えてくる手ごたえを感じています。

評価・報酬決定プラットフォーム『PROJECT COMP for Business』

ー続いて、評価・報酬決定プラットフォーム『PROJECT COMP for Business』について伺っていきたいと思います。

田川さん:PROJECT COMP for Businessは以下3つのサービスを内包したサービスになります。

- 給与データベース

国内の有名スタートアップやメガベンチャーを含むIT企業群のリアルタイム給与相場データを閲覧可能。さらに、年俸や昇給率が相場と比較して過大/過小/適正なのかを社員一人ひとり分析・レポート。評価制度変更の方向性も知ることもできる。 - 評価報酬クラウド

スタートアップから上場企業までの多様な評価制度事例や、150社以上のケースを基に洗練させたフレームワークを使って、自社にフィットする制度を作成可能。 - コンサルティング

不明点やこだわりたい点があれば、気軽に人事コンサルタントに相談できる。

田川さん:はじめは、個人向けの給与データベースをつくっていったのですが、徐々に、経営者や人事の方から閲覧のご要望を多くいただくことになり、法人版のサービスの提供も始めました。

ただ、法人向けのデータベースサービスを提供させていただく中であったのが、「競合他社と自社の給料水準のギャップはわかったけど、で?どうしたらいい?」という疑問の声でした。

そこで、その相場を取り込んでWeb上で簡単に評価制度をつくれないか追求していったんです。150社以上の評価制度のケースを見て思ったのが「ある程度パターン化できる」ということでした。

そうして自社に合った制度ができあがったとしても、制度の運用時には上司による「評価の甘辛」が個々人の評価結果に大きく影響します。

そうなると、「結局自分の上司が誰か、それ次第じゃん」と、場合によっては公平性を担保できなくなる状況も生まれてしまいます。

そこで、上司の甘辛を調整できるような評価オペレーションも組み込んで、査定を運用できるように支援した事例もあります。

ー上司の甘辛調整は、どのように実施していくのでしょうか?

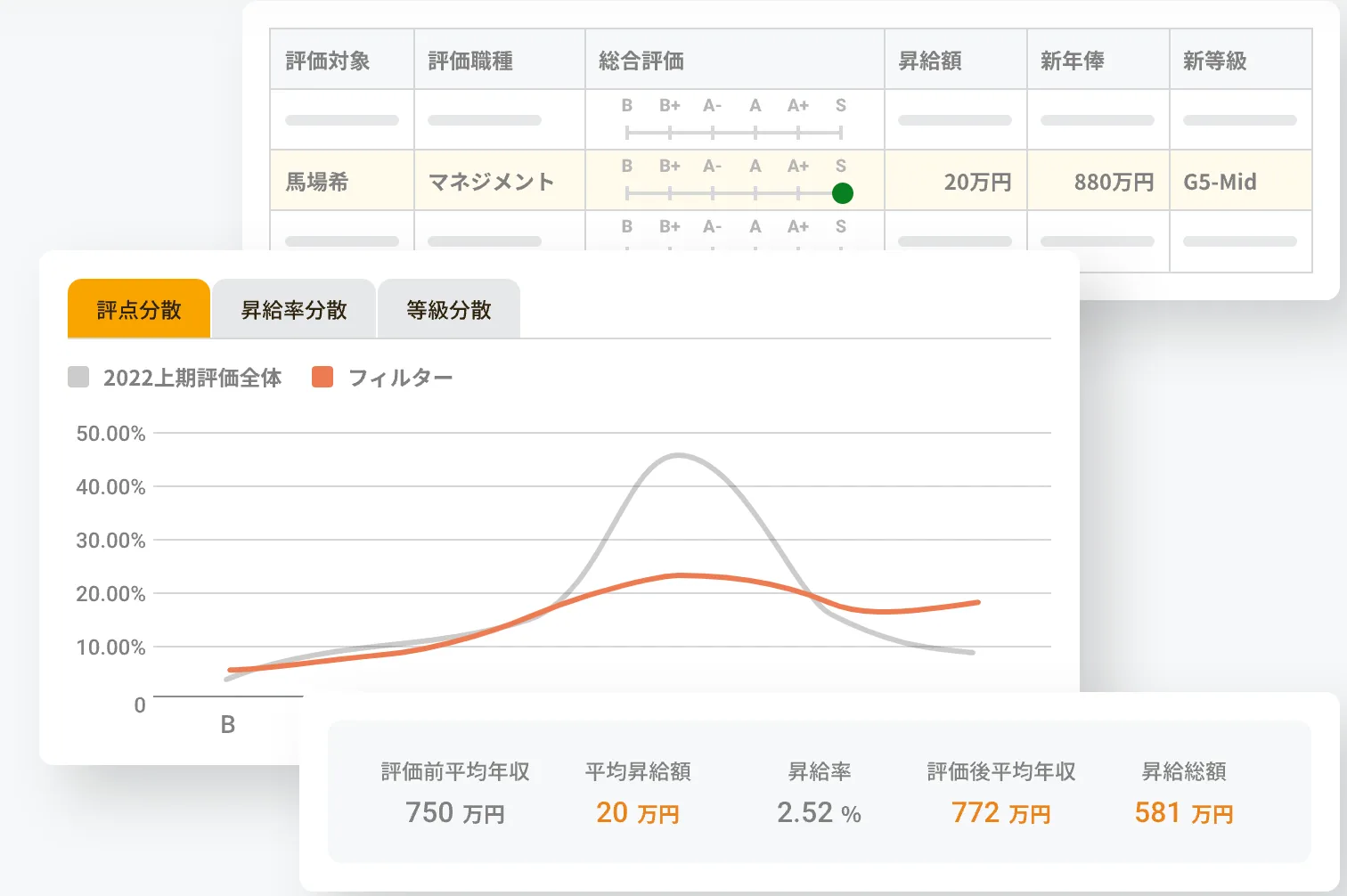

田川さん:そもそも、上司自身の評価が甘いのか辛いのか、どんな傾向なのかを認識することが大事です。そこで、評価者が自分の評価と他者の評価を比較できるようにします。

たとえば、評価S、A+、A-、B+、B-、Cと6段階で評価した際の正規分布図をつくります。甘い評価の上司だとS、A+が多く、分布図の山が右による傾向がある。逆に評価が辛い上司は、山が左によっていくかもしれません。

このように、どの部署の上司が、どのような割合でつけているのか、正規分布図をダッシュボードで比較して分析でき、合わせて、昇給率や平均昇給額も見ることで評価の甘辛も一定是正できます。

さらには、同業界の他社との比較もできるので、「あなたは一般的に辛い方です、甘い方です」と認識していくことも有益です。

田川さん:また、ある一時期の評価だけをスナップショットで見るだけでなく、2、3年分ぐらいの評価を見て比較していくことが重要です。

部署によってうまくいった時もあるし、うまくいかない時もあると思いますが、それらの時期にどのような評価をしていたのか、長期間を通しての甘辛も把握できるような仕組みを導入することもできます。

ー「成果が乏しい部署なのに昇給の割合が多い」「成果が出ているのに昇級割合が少ない」みたいなこともわかってきますね。

評価・報酬設計のありかたで、企業のカルチャーが変わる

ーちなみに、実際にサービスを導入した企業からは、どのような声をいただくことがありますか?

1、報酬設計はカルチャーづくりと連動する

田川さん:「報酬設計が、Employee Experience(従業員体験)デザインにつながる」という声はよくありますね。

たとえば、賞与の配分をどのように定めていくか、賞与の予算が部署ごとに上限が決まって、その中で「個人の成績ベース」か「全社での業績達成ベース」なのか選択するとします。

個人の成績ベースで設計したとすると、予算が決まっている場合は限られた賞与予算を奪い合うこと(相対評価)になるため、競争環境が生まれ、ガツガツした空気感が醸成されます。

デメリットとしては、自分のノウハウを外に出さず、メンバー同士の情報共有が進まず、チームワークが低下する可能性があります。

一方で、 全社での業績達成ベースとなれば、基本的には共闘型になります。

全社で売上や利益を上げるためにどうすればいいか、成功事例を積極的にシェアしたり、営業部署で言えば刺さったトークスクリプトをslackで共有したり、 部署内での知見共有のコミュニケーションが活発になります。

一方、想定されるデメリットとしては、個人がどんなに頑張っても、もらえる額に差がつきにくいので、特に一部のハイパフォーマーに業績が依存している場合はハイパフォーマーのモチベーションが上がりにくい点などがあります。

このように極端な例かもしれませんが、報酬の設計を変えるだけでも部署やチームのカルチャーが変わってくることにつながってくるので、そのことを理解して事業特性や事業フェーズ、組織文化に合わせて適切に選定していく必要があります。

2、エンゲージメントの向上につながる

田川さん:給与不満、評価不満でよくあるのが、「隣の部署のあの人、なんでこんな金額なの?」「自分の方がやってるはずなのに、なんで少ないの?」といった声です。お給料って、従業員全員が関心事となるテーマだと考えています。

そこに対して、公平性、納得性を担保できるようになると、社内アンケートのエンゲージメントスコアが徐々に上がり、連動して従業員のパフォーマンスが上がったというフィードバックもありました。

頑張った結果がきちんと評価されることで、社員の成長意欲が湧き、育成が効率的に進み、ハイパフォーマー基準の優秀人材の比率が上がった。

そのような嬉しいお声をいただくケースも結構あります。

3、人事と経営の連動性を強く意識するようになった

田川さん:また、採用での給与提示の際に、経営コストをより意識するようになったという声もありました。

たとえば、「求職者にいくらでオファーを出すか」という際に、自社の等級制度やバンドが決まっている中で、それを飛び越えた額を出すか。人事や経営者で悩んだ経験がある人も多いはずです。

仮に、バンドを飛び越えた額を提示するとなった場合、公平性を保つのであれば、同じバンドに所属している従業員に対しても、底上げ(ベースアップ)をしていく必要があります。

そうなると、たとえば底上げの対象が20人いて、その際の年間のコストインパクトが2,800万になるとします。

要は、この求職者を採用した結果として、社内の公平性を担保しようとするとプラスで2,800万かかるということを認識して採用するかどうかまで、考えるようになったと。

このように、採用活動と財務を連結させて考えるようになり、人事と経営を連動させたより合理的な意思決定にもつながるということでした。

頑張りと報酬が連動できることで「働くエネルギー」を最大化していきたい

田川さん:当然ですが、頑張りと報酬が連動することは重要な要素だと思っていて、PROJECT COMP for Businessを通じて、多くの会社でそれを実現できるよう支援してきたいと考えています。

頑張った分だけ、報酬が上がっていく環境をつくることができれば、 労働意欲が上がってくると考えています。

たとえば、インドや東南アジアといった経済が伸びている国は、頑張れば頑張るだけ報酬が増える環境があって、働くエネルギーに溢れた人材が増えていて、その人材が成果を出しつつ成長し、その集積として国力が上がっていくと思うんですよね。

日本の高度経済成長期に自分が働いていたわけではありませんが、いろいろな話を見聞きすると、あの時代のエネルギーレベルはすごく高かったのだと想像します。

頑張りと報酬が連動することで再び労働意欲が上がり、世界を代表するようなサービスや企業が日本から生まれ、日本を再びエネルギーに満ち溢れた国にしていきたい。

私たちはこれをパーパスとして、これからもみなさんに喜ばれる、なくてはならないプロダクトにしていければと思っています。