時代のニーズに合わせ、人材を育成する手段は変化を遂げています。

集合型の研修やOJTのような業務を通じた教育方法だけでなく、近年では、比較的年齢の近い先輩社員が新入社員などのサポートをするメンター制度を導入する企業が増えています。

今回は、そもそもメンター制度とは何か、メンターが求められるようになった背景やメリット・デメリット、導入するまでの流れについて解説いたします。

目次

1. メンターとは

メンターとは、日本語に訳すと「相談者」や「助言者」という意味で、新入社員や若手社員に助言をしたり、相談に乗ったりすることを通して成長を促す人物のことを指します。

メンターは上司とは違い、直接仕事を振ることはありません。仕事の指導役ではなく、精神面でのサポートをする役になります。

メンターという言葉は、古代ギリシャの長編叙事詩「オデュッセイア」の中に登場する賢者Mentor(メントール)が語源になっています。

また、助言・指導を受ける人を「メンティー」と呼び、メンターがメンティーの自発的な成長を支援する指導方法を「メンタリング」と呼びます。

- 新入社員との信頼関係を構築できる人

- 適度な経験値と成長意欲がある人

- 「メンター」の役割に対する理解度・責任感が高い人

メンターになるために必要なスキルや資格などは一切なく、適性があると判断されれば誰でもメンターになることができます。

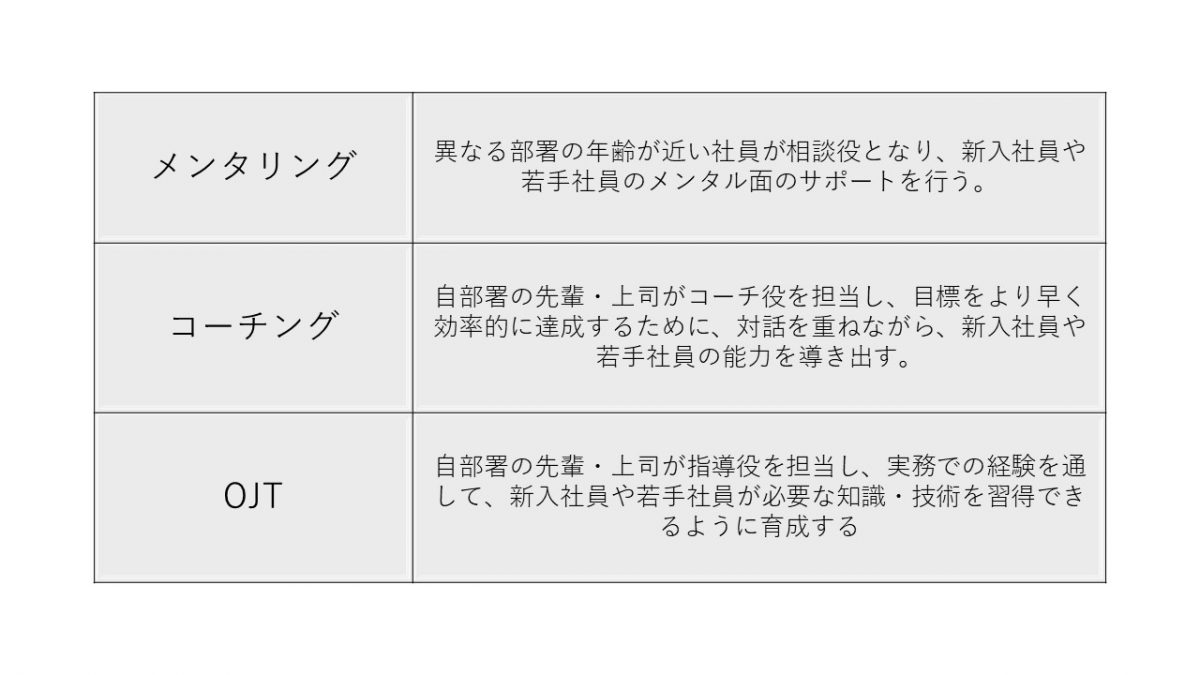

2. メンタリング、コーチング、OJTの違い

それでは、メンターがおこなう「メンタリング」とよく似ている「コーチング」や「OJT」との違いは何なのでしょうか。

それぞれの違いについて解説します。

2-1. メンタリングとコーチングの違い

コーチングとは、自部署の先輩・上司がコーチ役を担当し、決まった目標をより早く効率的に達成するために、観察や質問、提案などをして、新入社員の能力を導き出すことです。

コーチングを受けた社員は、以下の2つのことを身に着けることができます。

- 自分自身で答えを導き出す能力

- 主体的に取り組む姿勢

お互いに話し合って解決策を導き出すという点ではメンタリングと同様です。

異なるのは、メンタリングは職務上の具体的な解決策に限らず、仕事やプライベートに関する全ての問題が対象になるという点です。

2-2. メンタリングとOJTの違い

OJTとは「On-the-Job-Traning」の略で、職場での実践を通して業務知識を身につける育成手法のことを言います。

経験豊富な職場の上司や先輩が、実際の業務を題材に新入社員や若手社員に知識や技術を計画的に伝えることで、実践的な知識やスキルを身につけることができます。

メンタリングとOJTは、先輩社員が後輩社員に指導・助言するという点では同じですが、助言する側の所属している部署とサポートする範囲が異なります。

メンタリングでは別の部署の先輩社員が助言をおこなうのに対し、OJTは同じ部署の先輩社員が担当します。

このように、上記の3つの言葉は一見同じもののように思われがちですが、実はこのような違いがあります。

3. メンターが求められるようになった背景

ここまで、そもそもメンターとは何かについてご紹介しましたが、このメンター制度を導入する企業が増えている背景は、以下のようなことが挙げられます。

3-1. 働き方や価値観の変化

近年、多様な働き方が企業に取り入れられるようになってきたことにより、上司と部下の関係性が変わりつつあります。

上司は部下に対するハラスメントに気を使いすぎるなど、上司と部下が本音で話すことのできる機会はこれまで以上に少なくなっているのではないのでしょうか。

これは、新入社員にとっても相談できる人が少なくなっていることを意味しており、上司と部下という関係ではなく、関係のない立場から相談や助言をしてくれる存在が必要となっているのです。

3-2. 育成時間やコストの縮小化

人手不足が深刻な課題となっている企業では、新入社員の育成に時間とコストをかけられない場合が多く、新入社員が気軽に相談できる相手が少なくなりました。

そこで、新入社員が安心して働ける環境を作るためにも、メンターを必要とする企業が増えているのです。

3-3. 成果主義の導入

終身雇用の崩壊により、年功序列の形態ではなく、成果主義を導入する企業が増えてきています。

そのため、従業員に対して、限られた時間の中で効率よくスキルアップし、成果を出すことを求めるようになりました。

そこで、メンターを導入することにより、メンターの持つ技術やマインドなどを新入社員に伝承することができるのです。

4. 良いメンターに必要な2つの資質

役職や勤務年数の長さのみに着目してメンターを選んだ場合、十分な効果が得られないことがあります。社内のメンターを選ぶ際には、十分な資質を持った人材を見極めましょう。

メンターには、メンティーがストレスなくコミュニケーションを取れるような人材を選出することが大切です。メンティーに対して対等な目線で対話ができる人材や業務に対する十分な理解がある人材を選び、メンタリングを実践しましょう。

4-1. 対等なコミュニケーションを取ることが出来る

メンターにはメンティーへの対等な目線が求められます。上司のように上から目線で接したり、一方的に話をしたりすることは、メンティーを萎縮させてしまう可能性があります。こういった状態になると、気軽な相談役になることは難しく、メンターを置く意味合いも薄れてしまうのです。

メンターはメンティーの先輩ではありますが、あくまで対等な目線で接することが大切です。指導やコミュニケーションの際には否定や命令、説教につながる言動は避ける必要があります。

メンター制度では、メンティーの自信を引き出すような指導が求められます。メンターはメンティーに共感し、肯定しながら導くことを意識しましょう。

問題が起きたときには、一緒に考えて答えを出していくようなイメージでメンティーに接することができる人材を選出することが、成功の秘訣です。

4-2. 仕事において実績と経験を持ち合わせている

十分な実績や経験を持ち合わせていることも、良いメンターの条件です。業務に関する知識はもちろんのこと、業界や組織に関する十分な理解があることも重要なポイントです。

メンターはメンティーの今現在の業務だけではなく、将来のキャリア形成にも大きな影響を与えます。経験不足の人材をメンターに設定すると、メンティーの相談に対して的確なアドバイスを行えず、結果としてメンティーの成長を阻害してしまうことになります。

十分なスキルを持ち合わせているメンターは、メンティーの尊敬の対象や目標になります。尊敬できるメンターのサポートによって、メンティーはモチベーションを維持し、信頼関係を構築しながら気持ちよく業務を進められるようになります。

5. メンター制度を導入するメリット

ここまで紹介してきたメンター制度にはメリットもありますが、デメリットもあります。

本章では、メンター制度のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

5-1. メンター自身の成長につながる

メンターはメンティーの見本とならなければいけないため、自然と責任感が生まれます。

また、メンティーとの相談を通して、コミュニケーション能力が向上するので、マネジメントスキルも向上します。

このようなマネジメント経験を積んだ社員が多くいることは、今後企業が成長していくうえで重要なことでしょう。

そして、メンティーの成長が実感できれば、メンター自身も成長を感じられるようになるでしょう。

5-2. メンター自身がキャリアを考えるきっかけとなる

メンターがメンティーとの相談の中で自身の経験を振り返ることは多くあります。

改めて今の自分がどの位置にいるのかを考え、今後のキャリア形成について考えることができるでしょう。

5-3. 従業員に精神面でのサポートができる

入社したばかりの新入社員は分からないことも多く、不安になることもあるでしょう。

そうした中で、身近にメンターのような精神的なサポートをしてくれる人がいることは、大きな支えになります。

精神的なサポートを受けることで、会社への適応も早く進む可能性が高くなります。

5-4. 離職の防止につながる

新入社員の早期離職の原因は人間関係の悩みによるものがほとんどです。

メンター制度を導入することにより、メンターが新入社員の精神的なサポートをしてくれるので、離職防止につながります。

6. メンター制度を導入するデメリット

6-1. メンターの仕事量が増える

メンターを任せられると、通常の業務に加えてメンターの業務があるので、自然と仕事量が増えてしまう傾向があります。

メンティーだけでなく、メンターが疲弊してしまう可能性があるので、メンターへのサポートもする必要があるでしょう。

6-2. メンターとメンティーの相性が悪い可能性がある

メンター制度は基本的にメンターとメンティーの間に信頼関係があってこそ効果を発揮することができます。

そのため、メンターとメンティーの相性が悪いと、双方にとって逆にストレスに感じてしまう可能性があります。

このような事が起きないために、メンターとメンティーの慎重なマッチングをおこなう必要があるでしょう。

また、相性が合わなかったらメンターを変える、といった制度を導入することも検討する必要があります。

6-3. メンティーの成長にばらつきが出る

メンティーはメンターの知識やスキルによって成長します。

そのため、メンターが優秀かどうかによって、メンティーの成長にばらつきが出てしまいます。

そこで、メンターに対する研修を十分に実施することで、このようなことが起きないようにすることが大切です。

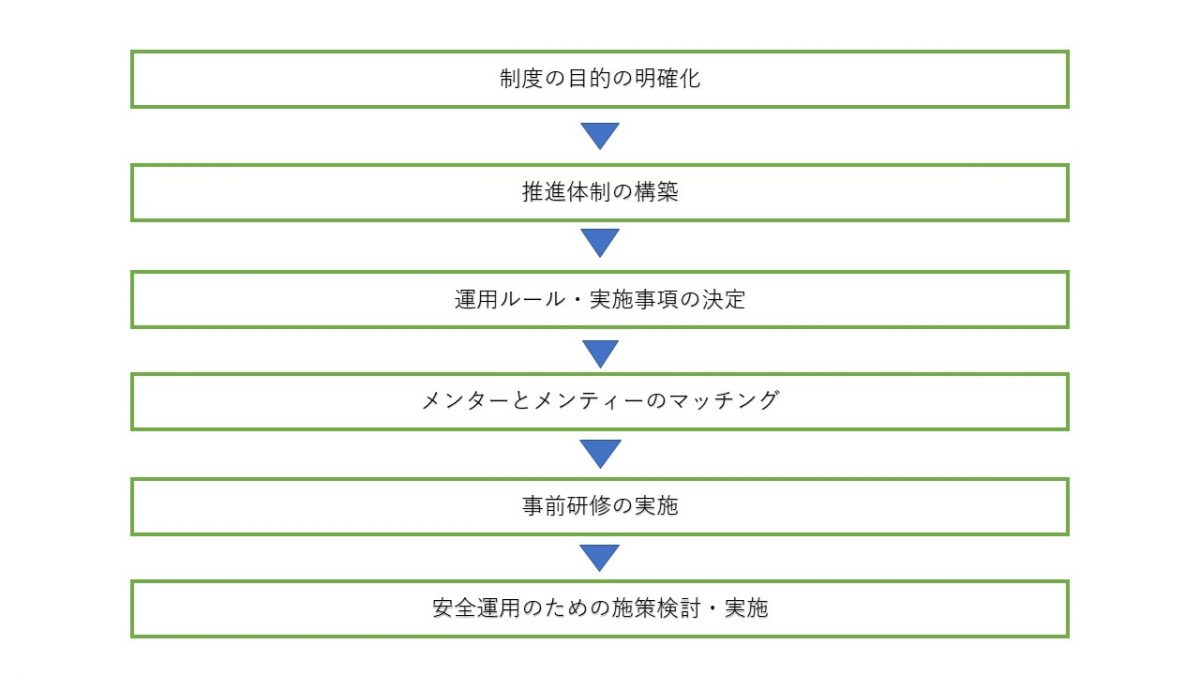

7. メンター制度を導入する流れ

参考資料:メンター制度の5つのポイント~メンターとメンティーの斜めの関係とは

7-1. 制度の目的の明確化

まずは、メンター制度を導入するうえで企業の課題や問題を整理して、導入目的を設定します。

その際に、効果測定方法についても設定できるとなお良いです。

長期的な数値の指標は、「離職率」や「女性の就業年数」ですが、短期的には、メンター制度に対するアンケートを実施すると良いでしょう。

7-2. 推進体制の構築

メンター制度を導入する際には、人事部や経営層、現場の部長などの合意を得ておく必要があります。

合意が得られていないと、メンタリングのための時間を割くことが難しくなります。

また、制度開始後、メンターとメンティーに任せきりにすることなく、適切な介入をすることで、より効果の期待できるメンター制度になるでしょう。

7-3. 運用ルール・実施事項の決定

ルール設定が必須なものは3つあります。

- 守秘義務

メンタリングで話した内容は、メンティーの同意なく第三者へ口外しない。

- 相談窓口

メンターとメンティー間での問題やメンターとメンティーの相性が良くない場合などの相談窓口を設置する。

- メンタリングの実施時刻

メンタリングはいつ実施するのかを決定する。(原則として就業時間内に実施することが勧められている。)

その他、任意で決めることとして「メンタリングの実施期間」「メンタリングの実施頻度」「メンタリングにかかる費用負担」「進捗確認方法」などがあげられます。

7-4. メンターとメンティーのマッチング

メンターとメンティーのマッチング方法は、下記の2つです。

- アサインメント方式

メンター制度を運営する人事部がメンターとメンティーの経歴や年齢などの要素から指定する方式。

- ドラフト方式

メンティー側が人事部の推薦した候補から希望者をあげ、人事部側で最終決定する方式。

メンターとメンティーを選定する前後では、メンターとメンティーの上司などに対して目的や詳細ルールの説明会を開催します。

メンターとメンティーの相性をよくするためにも、このマッチングが大事になります。

7-5. 事前研修の実施

メンターとメンティーの双方に対して、実施するうえでの心構えを伝える研修を実施します。

メンターとメンティーの顔合わせも同時におこなうと良いでしょう。

7-6. 安全運用のための施策検討・実施

制度導入後に、メンターを集めて情報交換をする機会を設けることも、制度を機能させるためには重要です。

メンティーに対して個別でヒアリングすることで、メンタリングの課題だけでなく、組織の課題も浮き彫りになるでしょう。

8. メンター制度導入の際のポイント

メンター制度を導入する際には、下記の3つのポイントに注意してください。

8-1. メンターの選出と育成

メンターとして選ばれる人は、人に教えるのが得意だったり、人に対して真摯に向き合ってくれたりする人が向いています。

また、このような人材を育成していくことも重要ですので、メンター研修などを実施して、メンターの育成をおこなっていきましょう。

8-2. メンター側のケアも忘れない

メンティー側だけでなく、メンター側のケアも重要です。

精神的なケアはもちろんのこと、業務上のケアもするようにしましょう。

メンターを担う社員は、通常業務が圧迫されることが予想されます。

そのため、部署内のメンバーや企業全体で業務の見直しも検討しなければいけません。

8-3. 成長スピードは人によって異なることを認識する

メンターがいくらサポートしても、メンティー側の成長が短期的には感じられないことはあります。

成長スピードは人それぞれであることを心に留めて、メンティーに対して命令や説教をするのではなく、メンティーを決して焦らせることなくメンタリングをおこないましょう。

また、逆に、メンターの成長が感じられないこともありますが、ここでも、成長スピードは人それぞれであることを認識し、焦らずに育成していくようにしましょう。

どうしても双方の成長が感じられない場合は、メンターを変更するということも視野に入れておきましょう。

9. まとめ

現在、新入社員が3年以内に離職する確率は、約30%と言われています。

離職の原因としてあげられる、人間関係の悩みは「メンター制度」を導入することにより、軽減できるのではないのでしょうか。

精神的な支えがなかったり、仕事に対する不安が多かったりすると、いくら仕事に対するやりがいが高くても、仕事が楽しく感じられないと思います。

従業員にとって働きやすい環境を構築するためにも「メンター制度」を導入するのはいかかでしょうか。