皆様、こんにちは。株式会社ニットの小澤美佳(こざわ みか)です。

株式会社ニットは、世界33か国から集まった約400名のフリーランスから構成されるリモートワーカー集団で、2015年よりオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を提供しています。

2020年以降、コロナの影響で様々な業務やイベントがオンライン化していますが、新人教育にもリモート化の波はやってきています。

近年はeラーニングを取り入れるなど、対面以外での新人教育も増えてきてはいますが、やはりオンライン対応の比重が増えることに不安を覚えている人も少なくないでしょう。

そのような悩みを持つ方に向けて、オンラインでの新人教育を失敗しないためのポイントを紹介します。

【執筆者】小澤 美佳|株式会社ニット 広報担当

2008年に株式会社リクルート入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年 中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。2019年にニットに入社し、カスタマーサクセス→営業を経て、現在、広報に従事する傍ら、オンラインでのセミナー講師やイベントのファシリテーターを実施。副業で嘉悦大学の大学講師。キャリアや就職などに関する授業を担当。

目次

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。

1.十分なフォローがしづらいオンライン研修

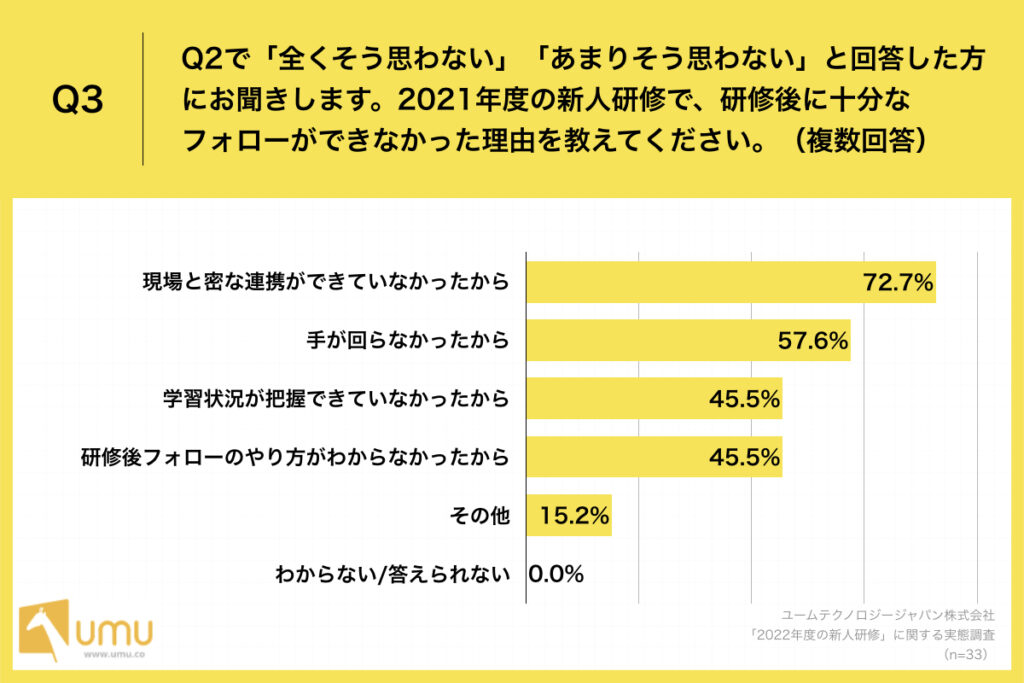

ユームテクノロジージャパン株式会社が2022年1月~2月に行った調査結果によりますと、大企業の約8割が2021年度の新人研修を全課程、または一部をオンラインで実施しており、2022年度の新人研修についても、全体または一部にオンラインを活用するとの回答が73.3%もありました。

しかしその反面、オンライン新人研修を取り入れた人事担当者のうち41.8%からは「十分なフォローができなかった」との回答がありました。

引用:「Q2.2021年度の新人研修では、研修後に学びを実践に繋げるための十分なフォローができましたか。」- 大企業の人事担当者の77.2%が、コロナ第6波の拡大で「22卒新人研修」の実施を「不安視」

他にも「新人同士の横のつながりが醸成しづらい(61.9%)」、「新人の学習姿勢が受け身になってしまう(50.8%)」、「オンライン研修を0から設計する時間がない(41.3%)」、「オンラインでは研修効果を実感しづらい(41.3%)」などといった不安要素が挙げられています。

引用:「Q3.2021年度の新人研修で、研修後に十分なフォローができなかった理由を教えてください。(複数回答)」- 大企業の人事担当者の77.2%が、コロナ第6波の拡大で「22卒新人研修」の実施を「不安視」

2.オンライン研修を失敗させないために行うべき4つのこと

当社では全スタッフがフルリモートで稼働しているため、新人研修も含めすべてオンラインで行っています。その長年の経験から導き出したオンライン研修における重要な項目は次の4つです。

- オンラインでのフォローに長けた社員を新人研修担当者にアサインする

- メンバーと密にコミュニケーションをして信頼関係・人間関係を構築する

- 「見ていなくても仕事をしている」と信じる

- ・フェーズを区切って目標を細かく設定する

それぞれの項目について、以下にて詳しく解説します。

2-1 オンラインでのフォローに長けたメンバーを新人研修担当者にアサインする

「実際に会ったことがなくても、オンラインだけで信頼関係は作ることができるのか」という疑問をよく聞きます。これはリアルでマネジメントをしていた時の感覚と比べているからこそ出てくる疑問です。

しかし当社では、面接、入社後の育成、事業運営のあらゆるものをオンラインで行っており、特に支障なく業務を遂行することができています。

そのうえで、リモート環境における新入社員教育や新人育成を行う上で重要なのは、オンラインでのフォローに長けたメンバーを担当者にアサインすることです。

そもそもテレワークでの仕事について不安を持つのは主にマネージャーで、メンバーは気にしていないケースも多々あります。リモートでは対面以上に情報のキャッチが難しいため、メンバーの習熟度や理解度を確認しつつコミュニケーションの内容や頻度を変えなければなりません。

業務においての経験値も重要ですが、リモートでは特に育成担当者の性格や性質が大きく影響するため、メンバーの適性を慎重に見極めて選びましょう。

2-2 密なコミュニケーションで信頼関係・人間関係を構築する

オンラインでの新人教育においてしっかりとした人間関係を築くのに重要なのは、実は質や量ではなく頻度にあたります。月に1度2時間、じっくりと1on1を行うよりも、毎日5分の1on1を行うことにより、お互いにコミュニケーションを取っているという実感を得ることができるのです。

特に新入社員の場合、会社内で何を求められていて、何をすればいいのかがわからなくなってしまいがちです。1年単位の長期的な目標だけでなく、数か月、1か月、1週間、1日と目標を細かい単位で設定した上で、育成担当者やマネージャーとキャリア面のすり合わせを行うことにより、「思っていた仕事と違う」という入社後のギャップも減らせます。

また、メンバーは自分が思っている以上に上司のことを見ているものです。特にリモートで仕事をする時間が増えたことにより、有事の際のマネージャーの対応には注目が集まりやすくなっています。

オフィスで実際に顔を合わせていれば、表情や態度から、また雑談や飲みニケーションで必死さや想いを伝えたり部下の悩みを汲み取ることもできますが、オンラインだとテキストコミュニケーションなどでそれらを行う必要がありますから中々難しいものです。

だからこそ上司がメンバーの様子を観察する、チャットやビデオ通話で「1日1褒め」を心掛けるといった、自ら歩み寄る姿勢が重要になるのです。また、テキストコミュニケーションにおいても伝え方を工夫するだけで自ら歩み寄ることが可能になります。テキストコミュニケーションの進め方に悩みを抱えていらっしゃる方は、他の記事で紹介しておりますのでぜひご一読ください。

2-3 「見ていなくても仕事をしている」と信じる

テレワークの場合「本人の姿が見えなくて、本当に仕事をしているのか不安だ」という声がよく上がります。

しかし仕事をサボる人は、オフィスに出社していても、自宅でリモート作業していても、結局サボるものです。そのため、まずは「見てなくてもちゃんと仕事をしている」と信じるところから始めましょう。

同時にテレワークの場合、意図せず長時間労働をしてしまう危険性があることも念頭に置かなければなりません。出社や移動時間というオン・オフの切り替えがなくなり、パソコンさえあればいつでも仕事が出来てしまうため、真面目なメンバーほど気が付けば働きすぎていて体調やメンタルを壊してしまうというケースが多く発生します。

特に新人は「がんばらなければ!」という意識が強いため、マネージャーはメンバーの働く時間のマネジメントに着目して、きちんとケアするようにしましょう。

2-4 フェーズを区切って細かい目標設定する

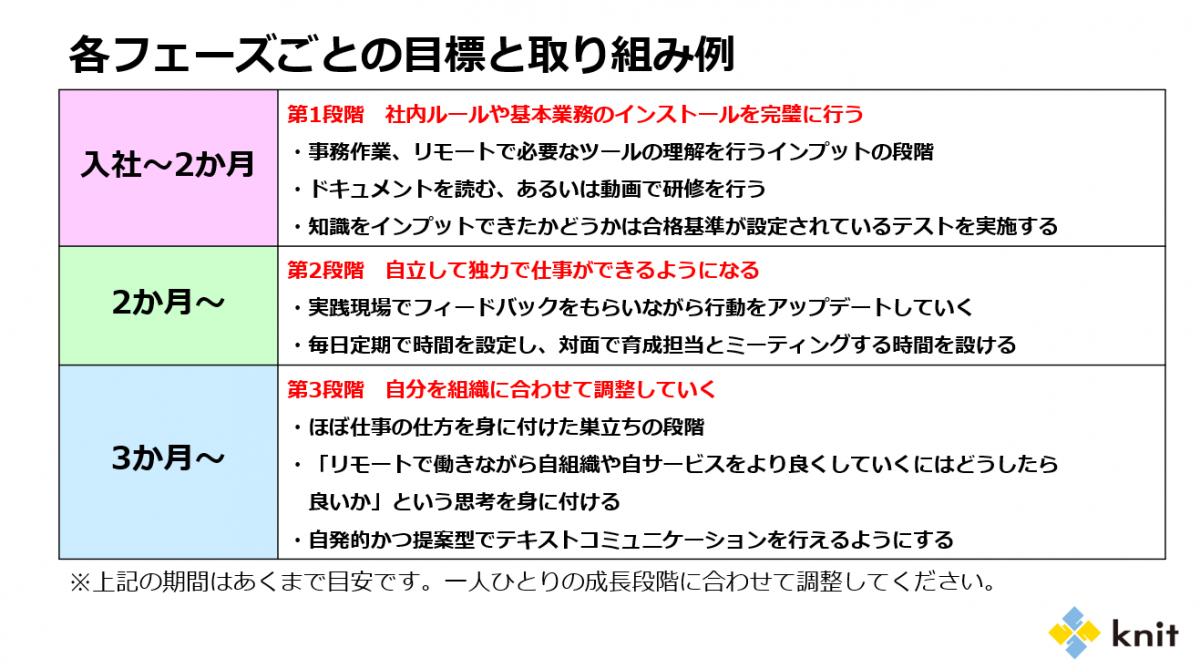

オンラインに限った話ではありませんが、「人材の育成は段階を踏んでいくことが大切」というコンセプトを念頭に置くことが重要です。

組織に入ってすぐのメンバーのオンボーディングを順調に進めるには、はじめからレベルの高い目標を設定するのではなく、それぞれのフェーズで何をする必要があるのか、どういう対応が適しているのかを考えて内容を作り込まなくてはいけません。

これは「高い目標を与えるな」というのではなく、「目標をどう見せるか」がポイントです。

「最終的にはここまでできるようになってほしい」「管理職にはこういうところまでお願いしたい」という目標を伝えることは問題ありませんが、そこに至るまでの道のりを「1か月でここまで達成してほしい」「次の1か月ではここを目指そう」と、直近の目標を伝えつつ、段階を踏ませることが大切です。

この際「これができるようになって当然」というメッセージを与えては、「この企業では自分はやっていけないかもしれない」と不安になり、誰かに相談しづらくなってしまう可能性があるため、伝え方が重要なのです。

ニットの場合、「オンボーディングに乗っている」状態を「入社から2か月で新メンバーが独力で業務を獲得し、40時間以上自律的に働ける」と定義した上で、フェーズを区切って新メンバーが軌道に乗れるようサポートしています。

3.視点と考え方を変えさえすれば、オンラインでの新人教育も怖くない!

新人教育の場合、まず人間関係や信頼関係の構築から始めなければならないため、通常業務のリモート化よりハードルが高いと思ってしまいがちです。

通常業務でもそうですが、出社して対面での仕事からリモートでの仕事に切り替える際に最も重要なのは仕事のやり方そのものではなく、業務を遂行する上でのマインドや一緒に仕事をする上司や同僚に対する信頼感ではないでしょうか。

初めは慣れないかもしれませんが、ツール越しであっても最終的には人と人。相手のことを考えて対応するということさえ忘れなければ、意外と対面と変わらない信頼関係を築くことができます。今回の記事で少しでもみなさんの不安が軽減されたら嬉しいです。

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。