皆様、こんにちは。株式会社ニットの小澤美佳(こざわ みか)です。

株式会社ニットは、世界33か国から集まった約400名のフリーランスから構成されるリモートワーカー集団で、2015年よりオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を提供しています。

コロナ禍を機に、多くの企業で導入されたテレワーク。

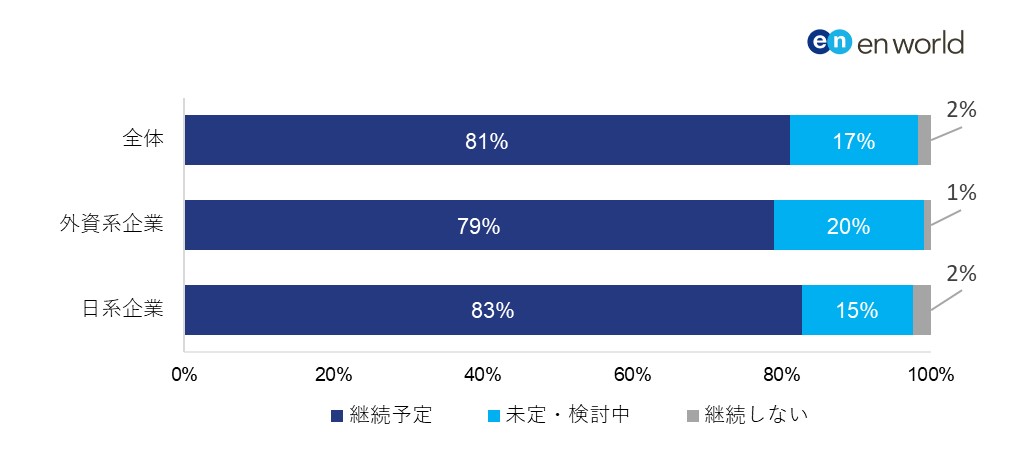

エンワールド・ジャパンが昨年12月に実施した「グローバル企業のリモートワーク実態調査2021」によると、約8割の企業が今後もリモートワークを恒常的な制度として継続すると回答しており、テレワークという働き方がますます定着していくことが予想されます。

(出典:エンワールド・ジャパン株式会社「グローバル企業のリモートワーク実態調査2021」)

そんなニューノーマルの働き方であるテレワークには「コスト削減」や「優秀な人材の確保」など、企業としてのメリットは多くある一方で、個人レベルでは不安や課題を抱える人も多いのではないでしょうか。

本記事では、前回お伝えした「オンラインイベントを成功させるための7つのポイント」に引き続き、今すぐに実践できる「テキストコミュニケーションのコツ」についてご紹介いたします。

テレワークでのコミュニケーションに苦手意識やストレスを感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【執筆者】小澤 美佳|株式会社ニット 広報担当

2008年に株式会社リクルート入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年 中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。2019年にニットに入社し、カスタマーサクセス→営業を経て、現在、広報に従事する傍ら、オンラインでのセミナー講師やイベントのファシリテーターを実施。副業で嘉悦大学の大学講師。キャリアや就職などに関する授業を担当。

目次

テキストコミュニケーションに関する意識の実態

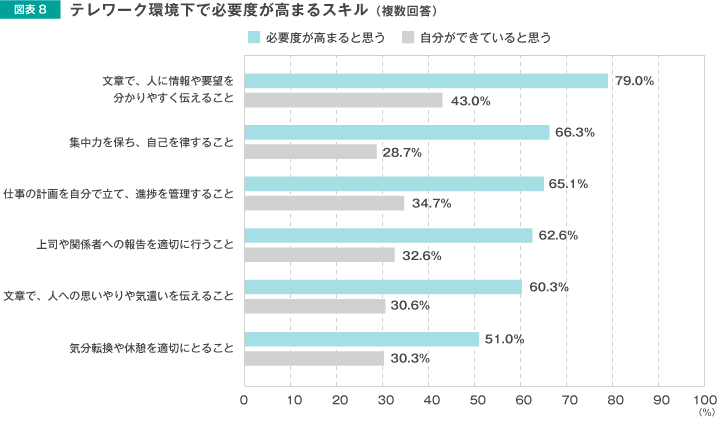

リクルートが実施した調査では、「テレワーク環境下で必要度が高まるスキル」として約8割がテキストコミュニケーションであると答えており、テレワークにおいて欠かせないスキルとなっています。

(出典:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「テレワーク緊急実態調査」)

実際400人全員がフルリモート勤務の当社では、当然普段のやり取りもほとんどがテキストベースです。

しかし、テキストコミュニケーションに対して苦手意識を持ち合わせている方も多くいらっしゃるのが現状です。実際に私のところにも、テキストコミュニケーションがうまくいかずに悩んでおられる方からのご相談もしばしばいただきます。

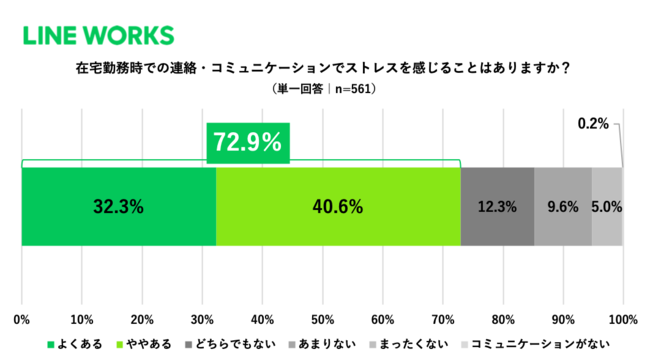

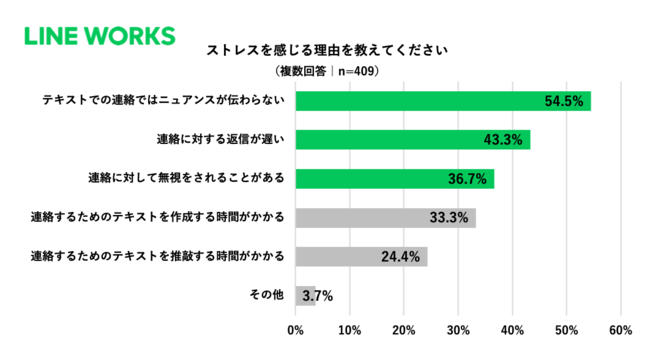

コミュニケーションツール「LINE WORKS」を提供するワークスモバイルジャパン株式会社が実施した、ビジネスチャットツールを導入している企業に勤め、週に1回以上在宅勤務を実施している20代・30代の会社員561人を対象に行われた「在宅勤務時のコミュニケーション」に関する意識調査結果によると、対象者の約7割が、在宅勤務時のコミュニケーションでストレスを感じることがあると回答しています。

そして、ストレスを感じている54.5%の人が「テキストでの連絡ではニュアンスが伝わらない」ことが要因だと回答しています。

テキストコミュニケーションが苦手とされる原因

なぜ、テキストコミュニケーションに対して苦手意識を持ったり、それらが要因となってストレスを抱える事態を引き起こしてしまうのでしょうか?

本章では、それらを引き起こす2つの原因について、解説していきます。

原因1:感情の欠落

テキストコミュニケーションに対して「怖い」「苦手」と感じている方も多いと思います。相手の顔が見えないテキストだけのやり取りでは、相手の感情が非常にわかりづらいため、そのように感じてしまうのも当然のことかもしれません。

特に、用件のみの文章はどうしても無機質になりがちです。そのため、ちょっとした注意や指摘が、その言葉の温度感が伝わらずに、相手を必要以上に追い詰めてしまったり、過度なストレスを与えてしまうようなことになりかねません。

そのような事態に陥らないために、具体的にどのようなことに取り組めばいいのでしょうか。私が普段から心がけている3つのポイントをお伝えします。

テキストに感情を乗せる3つの方法

①語尾に思いやりの一言/絵文字を添える

良い例:「了解です!ありがとう!」「わかりました!助かります♪」

→「ありがとう」や「助かるよ」など、相手を思いやる気持ちを語尾に一言付け加えるだけでグッと印象が変わります。意識して、相手を褒めてみましょう!また、絵文字の活用も温度感が伝わりやすくなるのでおすすめです。

②指摘するときは、褒めのクッションを置いてから

良い例:「△△さんの□□の仕事、すごく良かったです!1点だけ確認したいことがあります。●●のところの数字が少し合わないみたいなんだけど、一度見直してみてくれますか?」

→指摘部分だけのメッセージだと、攻撃的にうつり、相手に心理的不安を与えてしまいかねません。指摘したいときがあるときこそ、まずは褒めて、頭にクッションを置くことを心がけましょう。

③マイルドにする「かも」を語尾に加える

良い例:「報告書の〇〇の数字が間違っているかも」

→このように、間違いを断言せずに「かも」を付け加えるだけで印象がマイルドになります。とてもシンプルなことですが、これだけで受け取る側の気持ちも全然違ってきます。ぜひ実践してみてください。

原因2:孤独感

オフィスでの勤務とは違い、テレワーク下でのテキストコミュニケーションだけでは「コミュニケーションが減った……」と、孤独や不安を感じやすくなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、オフィスで仕事をしているときも、仕事上のコミュニケーションは「業務の話」「ちょっとした相談」「雑談」の3種類だけだったはずです。オンラインにおいても、これらに近いコミュニケーション環境を作ることができれば、孤独を遠ざけることができると私は思っています。そのために、メンバー一人ひとりが意識することが大切です。

孤独を遠ざけるために意識すること2つ

①自分の現状を周囲に伝える

「今、この情報整理でつまづいて、原稿作成が遅れている」「この部分の理解が難しい」「今日は頭が痛いから作業効率があがらない」など、報連相を徹底しましょう。

自分の現状を何でもメンバーに知らせることで、自分はもちろん周囲にも安心感を与えることができます。

②誰かが発信したときにすぐに反応する

一方的なテキスト発信の場合、対面とは違い即座に反応が得られないため、「ちゃんと確認してくれているだろうか」と不安になってしまいます。

そのような不安を解消するためにも、メンバーの発信には積極的に反応しましょう。「今●●をやってるので、あとで確認して返信しますね」と、自分の状況を共有するのがベストですが、忙しいときなどには、絵文字や「いいね」を送るだけでもOKです。どんな形であれ、すぐに応えることで、仲間の存在を確認でき安心感が得られるものです。

伝わる文章を作るための5つのポイント

ここまでは、テキストコミュニケーションにおいて、いかに温度感や感情を乗せるのかについてお伝えしてきました。しかし感情を意識するあまり、何を伝えたいのか分からない文章になることはありませんか?

伝わる文章が作れていなければ、コミュニケーションが取れているとは言えません。ここでは、「伝わりやすい文章」を書くための具体的なポイント5つをご紹介します。

ポイント1:用件は端的/明確に

メールのタイトルやチャットの頭に、【相談】【報告】【共有】【依頼:◯◯の件】などの項目を入れましょう。

一目で用件がわかれば、その後の文章も頭に入りやすくなります。

ポイント2:結論は一番初めに

忙しい業務中、相手がメッセージを読み取る負担を最小限におさえるためにも、結論は文章の最初に示します。

「〇〇の件について、△△という認識で合っていますか?」など、冒頭の1文で要点を伝えるといいでしょう。

ポイント3:構成を意識する

業務の相談などで、少し長い文章になる場合には「結論→ 背景/根拠→ 詳細」の順に組み立てましょう。

上から下に流れるように文章を書くことで、読み手の理解もよりスムーズになります。

ポイント4:判断背景/根拠まで盛り込む

ただ「こうしました」と報告するだけではなく、そのように至った背景や根拠を明示しましょう。そうすることで、相手の「なぜ?」が解消され、そこに対するレスポンスの必要がなくなります。

また、判断背景を入れることで、相手の出す結論が変わることもあります。

ポイント5:返信の際は引用文を活用

メールやチャットなどで相手のメッセージに返信するときは、相手の言葉を引用するといいでしょう。

何に対する回答なのかが分かりやすくなり、「何の話だっけ?」と過去のメッセージを見返す必要もなくなります。

オンラインツールを取り入れることで、より円滑な業務遂行が可能

これまでテキストコミュニケーションのコツをお伝えしてきましたが、何よりも大事なことは、誤解やトラブルなくお互いに目線を合わせてコミュニケーションをとることです。そのためには、テキストコミュニケーションだけに固執せず、適宜ビデオチャットや通話などを取り入れることも大切です。

特に次の3つの場面では、テキストではなく、通話などの手段を使うことをおすすめします。

①緊急を要する場合

相手がすぐに確認するとは限らないため、一方的なテキストでの発信は緊急時の使用には不向きです。

②3往復以上のチャットが発生している場合

テキストでのコミュニケーションを何ラリーも続けるより、ビデオチャットや通話を使用したほうが効率的に進むことが多いです。

③ネガティブな情報(注意や指摘)の場合

文章は良くも悪くも後々まで残る上、テキストでは感情が読みづらいために、対話以上に深刻化してしまうことも……。さらに、グループチャットでは文字による公開処刑になってしまわないよう配慮が必要です。そのため、ネガティブな情報はできるだけ文字にはせず、個人的な対話で伝えるのがいいでしょう。

少しの工夫で愛あるテキストコミュニケーションを

私は日頃から「言葉というものは、鋭く冷たい刃にも、包み込むような温かい衣にもなる」ということを感じています。使う言葉によって、凶器にも愛にもなり得るからこそ、言葉には気をつけて、そこに体温と愛を乗せられる人でいたいと思っています。

今回ご紹介したテキストコミュニケーションのコツは、どれも今すぐに実践していただけるものばかりです。できるものから取り入れていただくことで、皆さまのチームの発展に少しでもお役に立てれば幸いです。