人事関連のテーマに沿って、各社の悩みや取り組みについて語り合う少人数制の勉強会『HR-Study』。

4回目となる今回は、「wevox」「MOTIVATION CLOUD」 「カオナビ」といったエンゲージメントツールを活用されている3社の人事の方に参加いただき、各社のタレントマネジメント取組事例についてディスカッションしました。

- 各社のタレントマネジメントや従業員エンゲージメント向上に対する取り組みを知りたい

- エンゲージメントツールを自社に導入するべきかどうか悩んでいる

- エンゲージメントツールを導入したものの、うまく運用できていない

というお悩みを抱えている方にとって参考となる内容が満載です。

※本イベントは7月21日に実施したものになります。今までのHR-Studyはクローズドでおこなっていましたが、今回は初の試みとしてオンラインライブ配信を実施しました。

【トークテーマ】

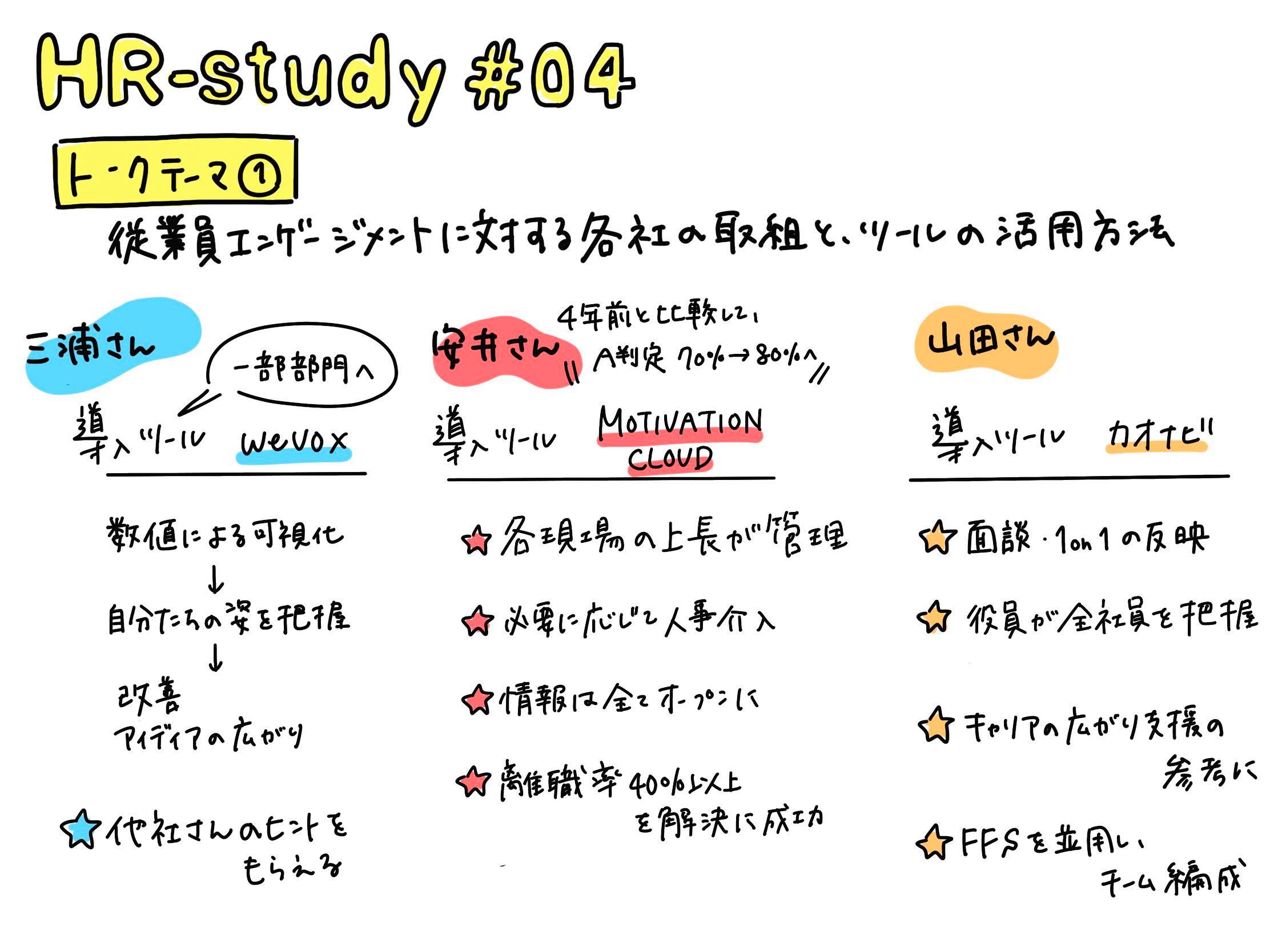

- 従業員エンゲージメントに対する各社の取り組みとツールの活用方法について

- ツール導入の背景 | 課題・比較検討・決め手など、どういう観点で選定したのか(するべきか)

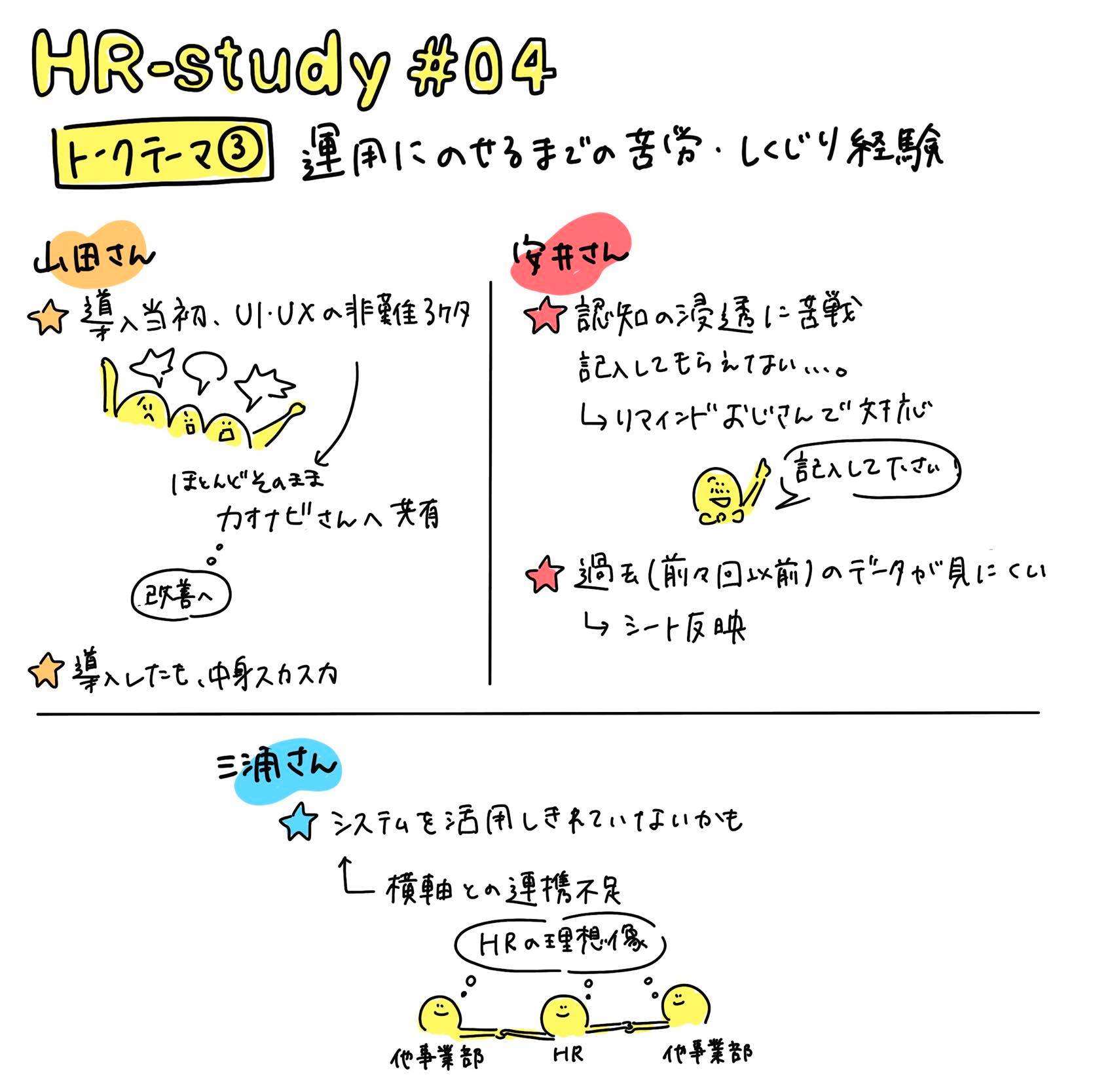

- 運用にのせるまでの苦労、しくじり経験、工夫したこと、やって良かったこと

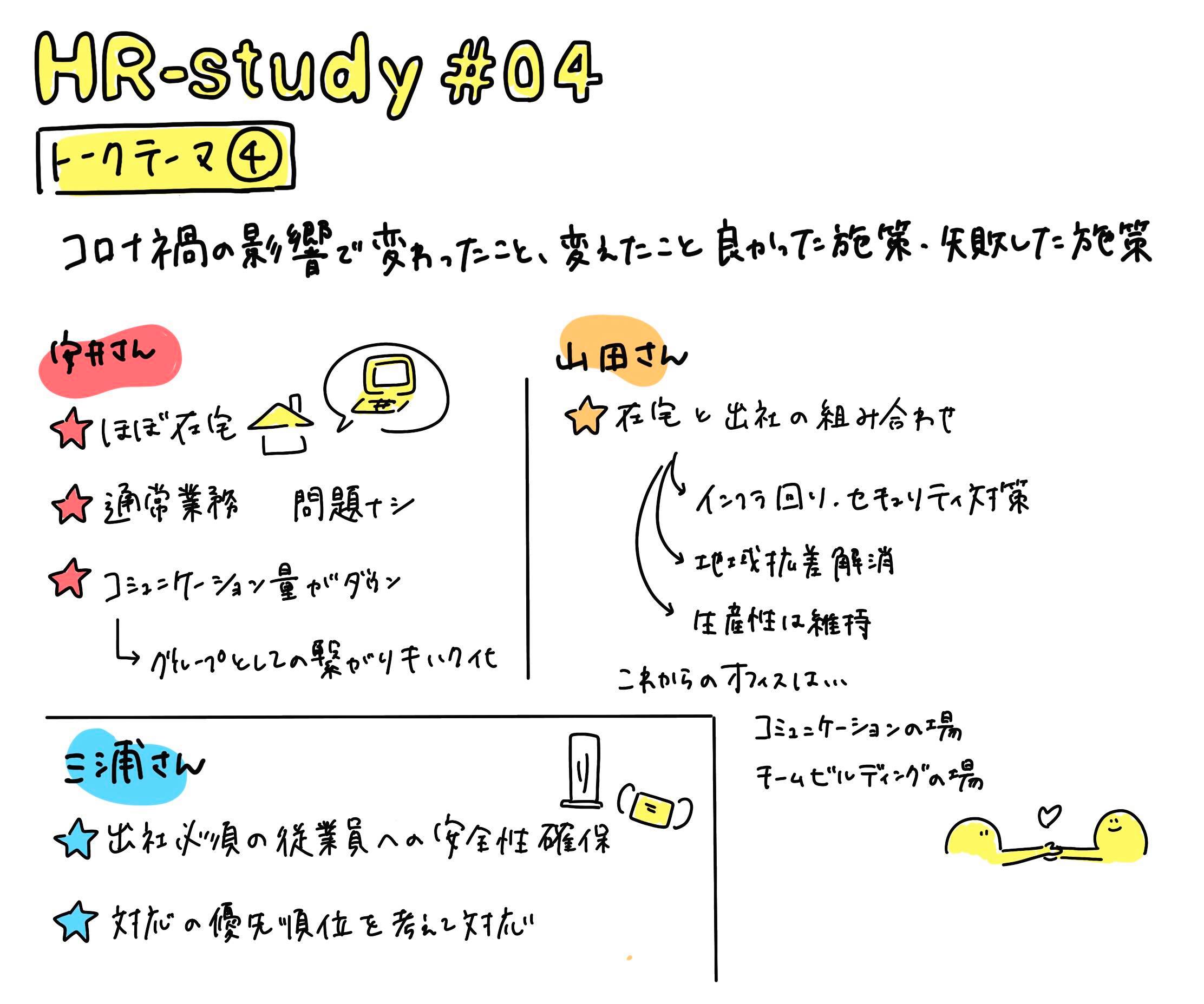

- コロナ禍の影響で変わったこと、変えたこと、良かった施策、失敗した施策

【登壇者】

- オイシックス・ラ・大地 三浦 孝文さん

- エイチーム 安井 美穂さん

- マネーフォワード 山田 和彦さん

【モデレーター】

- 株式会社HARES 西村 創一朗さん

【グラフィックレコーダー】

- 杉浦 しおりさん

[勉強会の内容をまとめたスケッチノート|拡大する]

目次

エンゲージメントツールの導入背景や決め手は何か?

みなさん、今日はよろしくお願いします。モデレーターの西村です。

エンゲージメントツール導入の経緯や、実際に運用にのせるまでの苦労・しくじり経験も含めて、根掘り葉掘り伺っていこうと思います。

それでは、本日ご参加いただいた人事の方々をご紹介します。

初めまして。オイシックス・ラ・大地の三浦です。

活用しているエンゲージメントツール:wevox

私は2017年にオイシックス・ラ・大地(入社時はオイシックス)に人事として入社し、その後3年半で2回の経営統合を迎えながら激動の時期を過ごしてきました。

会社のフェーズが変わる中で、従業員エンゲージメントについてどのように向き合ってきたか、お話できればと思います。

初めまして。エイチームで人事をしている安井と申します。

活用しているエンゲージメントツール:MOTIVATION CLOUD

現在は、エンゲージメントツールのモチベーションクラウドの運用や、社内表彰に関する業務を担当しています。

新卒でエイチームに入社してから営業を経験し、人事部には昨年異動してきたばかりです。まだひよっこ人事ですが、本日はたくさん学ばせていただきたいと思います。

活用しているエンゲージメントツール:カオナビ

ありがとうございます。

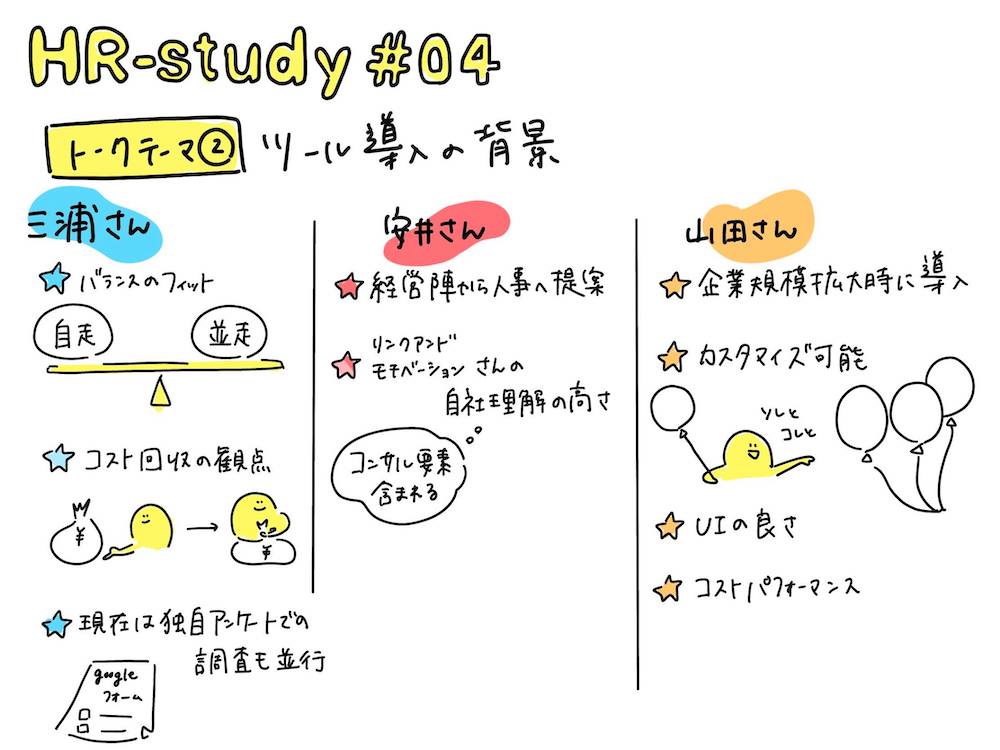

ではまずは、エンゲージメントツールの導入背景や決め手についてお話を伺っていきたいと思います。

私たちは、自分たちで自走する部分と、ツール活用をするバランスの良さからwevoxを選びました。また、コストも重要視しましたね。

私たちは小売業ですので、「投下したコストに対して、どのような期待効果をどれくらいで回収できるのか?」という会話をすることが多く、費用対効果を鑑みて導入に至りました。

また、一番のポイントだったのは、担当の方が「wevoxを使ってオイシックス・ラ・大地さんはどうしたいですか?どうなりたいですか?」と、我々の本音を引き出してくれた点だと思っています。

自分たちの体重を測りながら、目標達成に向けてうまく使いこなしていけるように、並走型のサポート支援があることが、導入の後押しになったと考えています。

エイチームでは、エンゲージメントツールを複数集めて比較検討したのではなく、「職場環境の質をあげていきたいね」という声があった中で、「モチベーションクラウドというツールがあるけど使ってみない?」という話題が上がり、そのまま導入を決定しました。

エイチームでは、エンゲージメントツールを複数集めて比較検討したのではなく、「職場環境の質をあげていきたいね」という声があった中で、「モチベーションクラウドというツールがあるけど使ってみない?」という話題が上がり、そのまま導入を決定しました。

今ではしっかり現場に浸透しており、回答率は99%ほどになっています。各組織で、スコア結果に対しての議論も活発におこなわれ、有効な活用できている実感があります。

ここまで浸透が進んだのは、リンクアンドモチベーションの担当者さんがエイチームをしっかり理解したうえで、他社状況やコロナに関する影響データなどを惜しみなく提供してくださる点が大きいです。

リンクアンドモチベーションさんは、コンサルティングもセットで提供していますよね。マネーフォワードさんの導入背景はどうでしょうか?

カオナビ導入を実施したのは2017年11月頃です。

当社はこの年に上場し、従業員が300名規模となったので、ちょうど従業員の顔と名前が一致しなくなった時期でした。

カオナビの名前通り、社員全員の顔と名前が一致して、名前を呼んで話ができることに魅力を感じて導入しました。

顔と名前が一致することで、たとえば社長の辻がオフィスを歩き回っている時に声をかけてコミュニケーションする、といったことが容易になりました。

また、カオナビのカスタマイズができる点や、価格感も決め手でした。

エンゲージメントに対する各社の取り組みと、ツールの活用方法

それでは、次のテーマに入っていきましょう。

それでは、次のテーマに入っていきましょう。

そもそものエンゲージメントに対する取り組みや、ツールの活用についてお伺いしたいです。

まず最初に、エンゲージメントへの取り組み背景、当社の考え方をご紹介させていただきます。

まず最初に、エンゲージメントへの取り組み背景、当社の考え方をご紹介させていただきます。

オイシックス・ラ・大地は、2000年に創業した会社で、創業者のリーダーシップが強いことが特徴なのですが、実は普段はあまりエンゲージメントという単語を社内で使う文化はありません。

もともと、経営陣が創業期からつくりあげてきた文化や、事業ミッションに共感して入社してきたメンバーがほとんどなので、「エンゲージメントを高める!」ということよりも、「個々の能力やWillをどれだけ引き出し、発揮させることができるか」というスタンスを大切にしています。

ただ会社が統合し、組織の規模が3倍4倍と大きくなる中で、組織や社員個々の状態を少しでも可視化していく為にツールの導入を決断しました。

また導入時は、オイシックス・ラ・大地全体に導入したのではなく、部門を限定して意思があるチームにだけ導入をしました。

限定というと、全体の何割くらいに導入したのでしょうか?

3-4割くらいです。

統合プロセスやコロナ、繁忙期など、さまざまな要因があったので、導入割合はそれくらいに落ち着きました。

今回は意思がある部署に導入したとのことですが、「そこで手を挙げるような部署はもともとマネジメントが上手なのでは?」と疑問に思ったのですが、実際はどうでしたか?

コンディションが良さそうだと思っていた部署でも、少なからず何かしらのギャップが見つかりました。

例えば、チームの関係性は良かった一方で、働きがいの部分は低いなど、ツールの導入により「思っていたよりチームの状態が良いな」「順調に見えて個人の強みにアサインされていないんだな」という細かな点に気付けたのが良かったですね。

この結果を見ながら、チームメンバーに「何から取り組みますか?」と問いながら毎月PDCAサイクル回し、各月で見える数値の変化に関して、定性的にどういう変化があったか尋ねていきました。

wevoxの良かった点は、wevox内に平均的な他社との比較があったり、他社事例の取り組みの記事がおかれていたりと、可視化とアクションに向けたヒントが書いてあるため、非常に参考になりました。

三浦さんありがとうございました。続いてエイチームの安井さん、お願いします。

三浦さんありがとうございました。続いてエイチームの安井さん、お願いします。

当社では、全社員約1,000名が導入対象となっています。また、人事主導ではなく各現場の組織長に改善のアクションを任せている点が特徴だと思います。

現場に主導権を渡した上で、人事部は第三者として、介入すべきところは介入していくスタンスをとっています。

その他、運用の工夫点としては、すべての組織結果をオープンにしていることです。エイチームグループ内、複数ある子会社同士の同職種の数値などとも比較し、自組織を俯瞰的に捉えられるようにしています。

ちなみに、エイチームさんはもともと組織状態が良い会社だと思いますが、モチベーションクラウドを活用し続けている理由はありますか?

ちなみに、エイチームさんはもともと組織状態が良い会社だと思いますが、モチベーションクラウドを活用し続けている理由はありますか?

年間コストもかかるものですし、そのあたりが議題になることはありますか?

特に「エンゲージメントが高まったから利用をやめる」という話はありません。というのも、エンゲージメントスコアを高めることが目的ではないためです。

今の状態をより良くするのではなく、何か悪い変化があったときに気付けるように、手遅れにならないようにすることを目的にしているため、継続利用しています。

エイチームでは、4年前から多拠点展開を進めてきた中で、どうしても経営層が現場の細かい状況を把握することが難しくなってきました。

そのため、現場の組織状態を可視化するために導入を続けているという背景があります。

また、組織単位ではなく、職種別、入社年度別、組織以外の属性もデータで見ながら活用をしており、さまざまな切り口で分析できるのは良いですね。

組織状態が良好でも、こまかな組織変化を察知する目的で、エンゲージメントツールを活用する

視聴者から、安井さんに質問が来ています。

視聴者から、安井さんに質問が来ています。

「基本的には現場の組織長にデータ活用・施策実施を任せているとのことですが、データ活用方法にムラは出ないのでしょうか?」

組織ごとに活用のムラは出ます。ただし、出て当然だととらえています。

ここで大切なことは、事業と組織のバランスを見てエンゲージメントツールの運用をしていくことです。

まずは事業を成功させることが第一優先であり、事業の状態を見ながらエンゲージメントケアにどこまで労力を割くのかを、各組織長に決めてもらっています。

そのため、事業状況によっては、エンゲージメントの状況やそれに対する施策に濃淡が出ても、すり合わせした上での意思決定であれば良しとしています。

もちろん、どんなに事業最優先のフェーズだとしても、よほどエンゲージメントスコアが低い組織が出てきた場合は、人事からも能動的に働きかけをするようにしています。

ありがとうございます。もう1つ質問が来ています。

ありがとうございます。もう1つ質問が来ています。

「エンゲージメントスコアの黄色信号を見て、変化を察知して防いでいくというお話がありましたが、具体的な成功事例はありますか?」

成功事例としては、離職率が約40%あった現場に対して、スコアを見ながら現場と壁打ちを繰り返し、2年後に離職率をほぼ0%まで改善したことがあります。

あくまでも人事が主導して改善するのではなく、現場にアクションをとってもらっています。

黄色信号を受け取ったとしても、現場をサポートする立場で人事部が動かれているのですね。

それでは、続いてマネーフォワード山田さん、お願いします。

当社では2016年から内製で「MFサーベイ」という調査をやっています。

このサーベイには、「マネーフォワードを他者に勧めたいか?」という設問があるのですが、一般的にこの設問の平均スコアが「マイナス40~60」となる中で、当社のスコアは「プラス1」となっており、非常に高くなっています。

その他、約40設問がある中で、

- 仕事のやりがい

- 成長実感

- 世の中に価値を出せているか

- マネーフォワードはミッション・ビジョン・バリュー・カルチャー(以下、MVVC)が体現できている会社だと思うか

などをスコア化すると、軒並みハイスコアの結果となります。

ではなぜ当社が、このようなハイスコアの状態になっているのか。その理由として、MVVCに共感できるメンバーの採用にこだわり、それが実践できているからです。

そして「綺麗事ではなく本気でMVVCに向けた事業活動になっているか」「1人ひとりが真剣に向き合い、MVVCに正しく向かったときに評価される組織となっているか」という、MVVCに紐付いた制度・仕組づくりがとても重要なポイントだと考えています。

その結果として、MVVC体現をボトムアップから実践してくれるようになっています。

また、当社では中途入社者に対し、入社1か月後と6か月後に社長の辻と話す機会を必ず設けており、役員とのランチ会も実施しています。

さらに、3か月に1度は「カルチャーヒーロー」と言う、マネーフォワードのカルチャーを体現した人を賞賛する場も設けています。

このような取り組みを愚直におこなっていますが、その中でツールとしてカオナビを活用しています。

マネーフォワードさんは、自社でシステムを内製している中で、カオナビにはどのくらいの情報を集約されているのでしょうか?

マネーフォワードさんは、自社でシステムを内製している中で、カオナビにはどのくらいの情報を集約されているのでしょうか?

過去の評価履歴、面談とそのフィードバック内容、上長がおこなう月1回の1on1の履歴も入れています。

今後はFFS診断(Five Factors & Stress)といった、人物特性データなどもカオナビに入れて、人事配置や人材活用MTGでの会話に活かせるようにしていきたいです。

また、人事側からも補助的に「こんな人もいますよね」「この観点でいうとこの人を〇〇に異動させるのも良さそうですね」という提案をしていければと考えています。

カオナビには無料でエニアグラム診断(性格分析診断)がついていますが、こちらは利用していますか?

カオナビには無料でエニアグラム診断(性格分析診断)がついていますが、こちらは利用していますか?

新卒社員にエニアグラムを利用したことはあります。

ただ、エニアグラムだと「僕はどうか?」は分かりますが「僕と○○さんが一緒になるとどうなるか?」「このチーム全体ではどうか?」という視点までは見えません。

一方で、FFS診断は組織編制理論なので、個人だけではなくチーム分析ができるので良いですね。

1つ、別の視点でのご質問です。

エンゲージメントツールを入れても、「心理的安全がない組織ではサーベイをしても本音が書けない」という問題がありますが、この事象に対して皆さんどう考えていますか?

弊社でもその声は聞きます。

心理的安全性が低い組織の問題は、上長が「どんな回答したの?」とメンバーに詰問をしている傾向があります。

上長に見られている意識が働くと、どうしてもメンバーは無難な回答・数値を入力してしまいますよね。

そこでエイチームでは、上長向けに定性的なサーベイを実施して、他の指標と組み合わせながら総合的に判断するようにしています。

本音を書けない問題の他にも、「メンバーが本音を書いているのに拾ってもらえない」という課題もありますよね。

本音を書けない問題の他にも、「メンバーが本音を書いているのに拾ってもらえない」という課題もありますよね。

その解消に向けてオイシックス・ラ・大地では、入社直後や異動や抜擢直後、労働時間が多かった時期など「社員に変化があったタイミング」に注目しています。

そのタイミングで、HRメンバーが属人的にフル動員でヒアリングをしにいきます。そこで拾ったメンバーの定性的な声をテーマに議論をしています。

サーベイ以外の変化タイミングで声を取りに行くことはマンパワーが必要ですが、本人と会社が対話できる時間を増やし、コミュニケーションを密にすることが重要だと考えています。

ツールでの一時的なデータ収集に依存し過ぎず、定性的な部分を能動的に取りに行くことも大事ですよね。

また、別の質問がきていますが、マネーフォワードさんがMVVC浸透のために最重要視している具体的なアクションについてお伺いできますでしょうか。

MVVCの浸透に関しては、夢に出てくるくらい、しつこく繰り返し発信をしています(笑)。

カルチャー浸透に向けた具体的なアクションとしては、先ほど申し上げた3か月に1度の「カルチャーヒーロー」を社内表彰しています。

最近ではただ表彰して終わりではなく、カルチャーヒーローへの推薦理由、どのような行動をしたのか、何が表彰につながったのかを内省してもらい、その内容を皆の前でプレゼンしてもらいます。

また、新卒研修の取り組みとして、歴代のカルチャーヒーローに、新卒社員からインタビューを実施してもらっています。

インタビューした内容は、社内報やWantedlyのような求人媒体で発信をして、マネーフォワードカルチャーのインプット・アウトプットを繰り返しおこなうようにしています。

また当社は、「みんなで1つの物をつくろう!」という風土が強い会社です。

たとえば今の本社オフィスに移転した際には、「Let’s make it!」というコンセプトのもと、会議室の名前を社内公募したり、有志で壁のペンキ塗りをしたりして、一体感を醸成するオフィスづくりをしてきました。

半期に1度おこなう社員総会の司会者も募集したりしますし、メンバー主体となって場をつくっています。先日、当社は8周年を迎えたのですが、記念イベントのZoom壁紙も有志メンバーが作成してくれました。

みんなでつくっていくという文化は、しっかりと社内に反映されており、このようにあらゆる手を繰り返し打ちながら、MVVCの浸透をはかっています。

運営してきたからこそ感じた、課題やしくじり経験とは?

ここからは成功体験ではなく、逆に苦労されたことや、しくじり体験について伺っていきたいと思います。

カオナビを導入した当時の話になりますが、それまでスプレッドシートで管理していたデータをカオナビに入れようと試みたんです。

すると、社員から「UI/UXが良くない」という意見が大量に来てしまい、大変でした(笑)。社員の使い勝手を想定し切れなかったのは、ある種しくじりかもしれません。

このような現場の声をカオナビさんに伝えたところ、すぐに改善の動きをとってくれたのはありがたかったですね。

また、情報を整理してカオナビに移管する作業がとても大変でした。

というのも、スプレッドシートで管理していた従業員情報、各メンバーの評価データをカオナビに入れようとしても、スプレッドシートの項目とカオナビの項目とが一致しなくてバラバラになっていたんです。

ようやくデータを入れ切って、中身が充実し始めたのは最近のことです。

タレントマネジメントのシステムは、情報を蓄積し続けることと、情報の質や鮮度を保つことが重要です。しかし全部を一気にやろうとすると、オペレーションが大変になるなと感じました。

APIなどで自動化しながら、情報の鮮度を保つことが今後も必要だと思っています。

弊社は、運用を軌道に乗せるまで、従業員の認知を獲得することに苦労しました。

認知獲得のための取り組みとしては、人事部長自らが称する「リマインドおじさん」による現場浸透です(笑)。

従業員と廊下ですれ違いざまに「まだエンゲージメントツールに回答してないよね?」と言ってリマインドしたり、個別チャットでリマインドを送ったり…。本当に地道に取り組んできました。

もう1つ、しくじりというか課題にとらえている点としては、モチベーションクラウドのスコアを1年前、2年前のデータと比較することが難しい点です。

前回のスコアからの変化は分析できますが、もう少し中長期的なスパンでデータを分析して、施策を打っていくことが今後は必要だと考えています。

私たちは、wevoxを活用した後のゴールを現場にイメージしてもらうことができなかった点がしくじりだったなと受け止めています。

オイシックス・ラ・大地は、直近の2-3年で社員数が4倍近くなり、事業部も一気にスケールしました。

この状況下で、経営企画やHRから従業員にお願いする施策があまりにも多すぎて、施策を投げっぱなしになってしまったと反省しています。

wevoxを利用した施策では何がゴールなのか?どのような状態に持っていくのが正解なのか?もう少し具体的に提示した上で、取り組むべきだったと思います。

そういったゴールを見せてあげられなかったのは反省点ですね。

コロナ禍の影響で変わったこと・変えたこと

最後のテーマとして、コロナ禍での変化、取り組んだ施策についてお話を伺いたいと思います。

エイチームでは、全社員原則在宅勤務にして働き方に変化があったものの、そこまで大きな支障はありませんでした。

強いて言えば、チーム内の統制はとれていても、隣の部署との連携が取りにくくなった点は課題だととらえています。

コミュニケーションが限定的になり、組織最適から個別最適になりやすい状況に変化したことが要因です。

今後は、従業員同士のつながりを密にするための施策に取り組んでいきたいものの、Zoomの雑談部屋はあまり上手くいかず…、リモートでの仕事において雑談を生む自然なコミュニケーションの仕組みづくりは難しいなと思っています。

当社も在宅勤務が進んだことが大きな変化でした。

マネーフォワードの事業特性上、お客様の財務データや家計データを保持している観点から、セキュリティ・インフラ周りの整備が大変でしたが、3月末から約2か月間、基本的に全員リモートで勤務していました。

現在も出社は50%以内にとどめていて(※7月21日現在)、春の新卒研修や入社オリエンテーションもオンライン実施となっています。

ミーティング用に会議室を探す時間が減ったり、地方拠点メンバーが本社メンバーとの壁を感じにくくなった点は良かったものの、マネーフォワードが大切にしているコミュニケーションやカルチャーが失われることは避けたいです。

社会情勢を見ながら都度判断はしているものの、今後はオフィスの在り方、オフィス価値についてしっかり考えていきたいと思います。

マネーフォワードさんやエイチームさんと、弊社が大きく異なる点としては、我々の事業はリアルな物流が必要となることです。

「工場ラインで働く従業員にとっての安心安全や働き甲斐をどう作るか?」というテーマを考えることが非常に多くありましたね。

コロナ禍で生産性が上がった人もいれば、下がった人もいます。今まさに、少しずつ改善案を縦ながら対応している真っ最中ですね。

コロナ禍でのリアルな状況を教えていただきありがとうございました。コロナ禍でのエンゲージメントへの取り組みは、今まさに各社取り組んでいる最中ということですね。

今回は、エンゲージメントツールの導入背景から、活用方法まで幅広くディスカッションできて非常に勉強になりました。

今後もHR-Studyは、他社人事に聞きたかったことを直接聞ける勉強の場として運営していきたいと思います。

皆さまご参加いただきありがとうございました!