「情報を世界中の人に最適に届ける」ことをミッションとする株式会社Gunosyでは、昨年7月からエンジニアの新たなキャリアパスと評価制度を策定。

この新制度は、組織全体の技術力の向上を目指して実施したもので、エンジニア組織の役割を「マネージャー職」と「スペシャリスト職」に分けたものになります。

それではなぜ、そのような役割分担を実施したのか。そこからどのようにエンジニアの評価をおこなっているのか。

今回はGunosyで実際に導入されているエンジニアの役割定義とその評価制度について、組織を牽引されている小出さんと加藤さんにお話を伺いました。(※インタビューはオンラインにて実施)

【人物紹介】小出 幸典 | 株式会社Gunosy 執行役員 最高技術責任者(CTO)兼 Gunosy Tech Lab所長

【人物紹介】加藤 慶一 | 株式会社Gunosy 執行役員 VP of Engineering

【CTOとは】

Chief Technology Officer/Chief Technical Officer(最高技術責任者)。組織内でもっとも技術力を牽引し、経営に参画する存在。

【VP of Engineeringとは】

Vice President of Engineering。技術者組織のトップとして、エンジニアのマネジメントを担う存在。

目次

「事業型」と「職能型」からなるGunosyエンジニア組織

[オンラインインタビューの様子]

ー本日はよろしくお願いします。まずはお二人の自己紹介をお願いします。

小出と申します。CTOとして加藤と役割分担しながら、主にエンジニア全体の技術面の責任者を担当しています。

小出と申します。CTOとして加藤と役割分担しながら、主にエンジニア全体の技術面の責任者を担当しています。

加藤と申します。VP of Engineeringのポジションを担当し、CTOの小出と主にエンジニア全体のマネジメント責任者を担当しています。

加藤と申します。VP of Engineeringのポジションを担当し、CTOの小出と主にエンジニア全体のマネジメント責任者を担当しています。

ーGunosyでは、現在どのようなエンジニアのチームで構成されているのでしょうか?

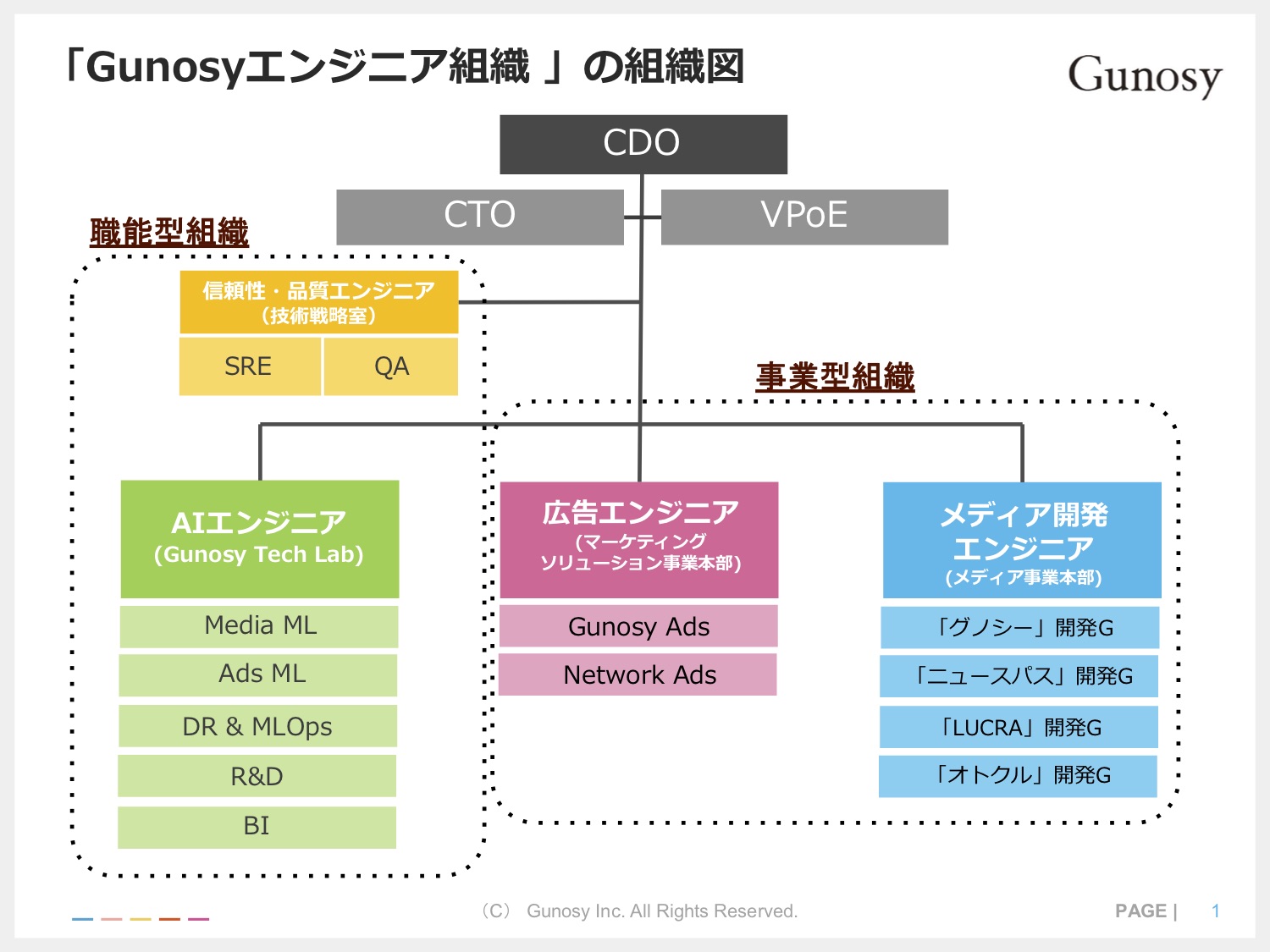

Gunosyでは大きく分けて、「事業型組織」「職能型組織」のユニットがあります。

事業型組織では、マーケティングソリューション事業本部に所属する広告エンジニア、メディア事業本部に所属するメディア開発エンジニアといったサービス開発をおこなうエンジニア。

職能型組織ではGunosy Tech Labに所属するAIエンジニア、技術戦略室に所属する信頼性・品質エンジニアという、職能から構成されています。

まず、事業型組織に配置されている「広告エンジニア」と「メディア開発エンジニア」についてご説明します。

まず、事業型組織に配置されている「広告エンジニア」と「メディア開発エンジニア」についてご説明します。

この2つの組織は、主に我々のプロダクト開発をおこなっているエンジニアが所属しており、サービス開発エンジニアという呼び方をしています。

サービス開発エンジニアはそれぞれ事業部に所属していて、メディアであれば「グノシー」や「ニュースパス」といった情報キュレーションサービスの開発、広告の方でGunosy AdsやNetwork Adsという商品それぞれの開発チームに所属しています。

次に職能型組織であるAIエンジニア「Gunosy Tech Lab」ですが、この組織では

- データ分析を担う「BI(Business Intelligence)」

- 機械学習やアルゴリズム開発を主とした「ML(Machine Learning)」

- データ分析・機械学習基盤を構築する「DRE(Data Reliability Engineering)」

- 研究開発の「R&D(Research & Development)」

の4チームから構成されています。

もうひとつの職能型組織としまして、サービスにバグや不具合、障害が起きていないかなどの品質・信憑性を担保するミッションを抱える「信頼性・品質エンジニア」を置いています。

このように事業型組織、職能型組織を合わせた組織編成をしており、現在は社員数240名(2020年2月末現在 連結ベース)で、そのうちエンジニアは65名と、全体の4分の1をエンジニアが占めています。

Gunosyが実践するエンジニアの新しいキャリアパスとは?

ーありがとうございます。それでは今回、新しく設けたキャリアパスについて教えてください。

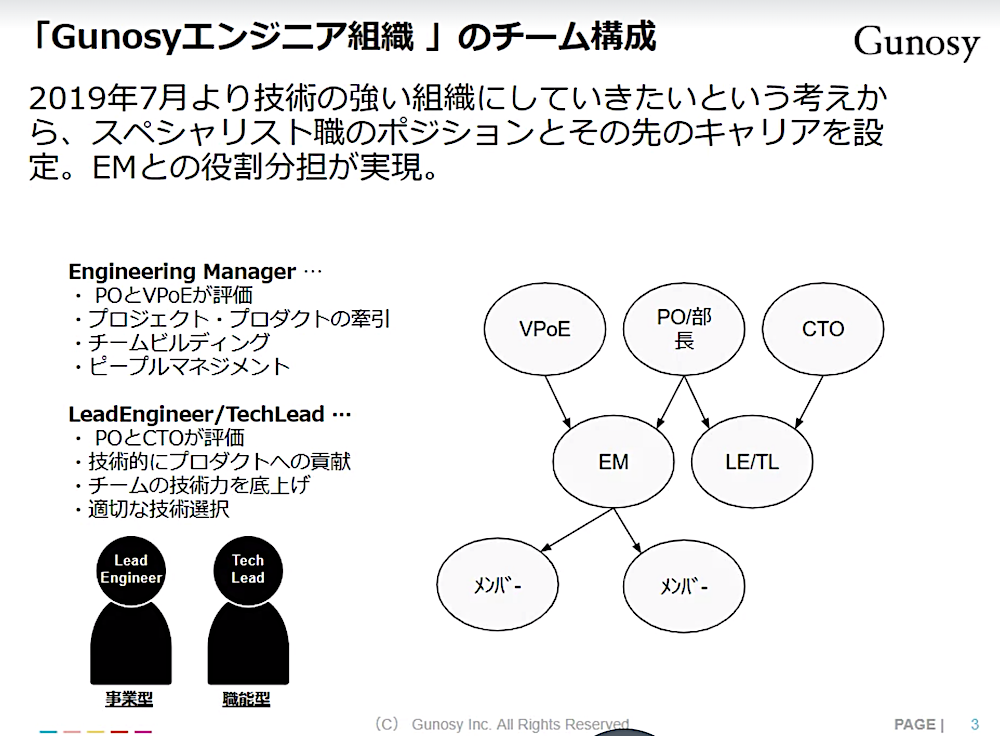

各チームにはEngineering Managerがいて、プロジェクトマネジメントやピープルマネジメントをやっています。

その中で、マネジメントを中心とする「Engineering Manager」に対して、技術の面でチームを牽引していく「Lead Engineer」というキャリアパスを昨年7月に設けました。

つまり、今までは1人で見てたものを、マネジメントの側面と技術の側面で分けて2人で見るようにし、役割を定義し直したということです。

そもそもなぜこの制度を設定したかというと、次の3つが背景にあります。

そもそもなぜこの制度を設定したかというと、次の3つが背景にあります。

2、会社として技術力向上を推進するため

3、小規模チームを円滑にまわし事業をスケールさせていくため

まずひとつ目に、技術を突き詰めていくキャリアパスを用意するために、この制度が必要だと考えました。

次に、全社的な視点で技術を向上する目的です。この制度を作る以前は、「マネージャーに対するミッションが多く、1人でカバーしきれない」という課題がありました。

我々は技術の会社ですから、ピープルマネジメントだけでなく、技術力向上の部分を強化しなければならないと考え、制度の改定が必要になりました。

3点目に、事業をよりスケールさせるという目的があります。

当社にはたくさんのプロダクトがありますが、各事業内でどのような技術を採用していくべきか、システムやアーキテクチャ的にどういった改善をしていかなければならないか?

このような、複数の意思決定をもっと円滑に進めたいと考えていました。

たとえば、エンジニアの中には、負の遺産と呼ばれるものを定期的にどうやって改善していくのかという議題があります。

それらをディスカッションするとき、私が各プロダクトに少しずつ首を突っ込んで相談に乗り軌道修正していると、なかなかスピード感が出ません。

そこで、自分の視点に近しい者を各チームに配置して、チーム毎に独立して開発を進められるようになれば、組織全体がスケールしやすくなるのではと考えました。

ひとつのプロダクトチームを小さい会社にたとえると、事業責任者やプロダクト責任者が小さいチームの社長であり、「Engineering ManagerがミニVPoE」、「Lead EngineerがミニCTO」となります。

その三者が小さなチームの中でディスカッションをして、それぞれ意思決定をしていくことができれば、今後チームが増えていったときにスピードを落とさずしっかり回っていくと考えたのが、この制度を設置した背景です。

ー「技術力を高めたいけど、マネジメントに時間をとられている…」みたいな悩みを抱えている方にとってもよさそうですね。

そうですね。エンジニアによって希望するキャリアは千差万別です。

そうですね。エンジニアによって希望するキャリアは千差万別です。

もともとLead Engineerのような、「技術的により成長していきたい」という想いを持ったエンジニアも当然いました。

そういう人材にとって、今までの制度だと対応しきれていなかったため、今回新しいポジションを設置したのも背景の一つです。

もちろん、エンジニアが全員Lead Engineerを目指すとも考えておらず、良いプロダクトを作りたい、事業成功させたい、プロダクト責任者になりたいという人もいるので、そういったメンバーには積極的にEngineering Managerを目指してもらいたいと考えました。

新しいキャリアパス制度を施行して社内はどう変化した?

ー新たな制度を実施してみて、組織にどのような変化がありましたか?

「この先Gunosyにいるときに、どのようなキャリアを選んでいくか?」とメンバーと話す際に、Lead Engineerという新しいキャリアパスを伝えられる点は、選択肢が増えたという意味で良かったなと思っています。

一方で苦労した点もあり、制度をメンバーに理解してもらうための説明や、「誰をLead Engineerにするか?」という議論に一定の時間がかかりましたね。

各Lead Engineerから「チームの○○スキルを強化していきたい」とか「このメンバーには次こんなスキルをつけたいと話している」と言った声を拾うことができるようになりましたね。

Lead Engineerには、今後の技術の採択、技術的負債をどうコントロールしていくか、またチームの技術力をあげるためのアクションもミッションとしています。

このミッションに紐づいてメンバーからボトムアップで主体的な動きが出てきたことは、ひとつ嬉しかったことですね。

新たに創設したLeadEngineerのミッション

- 高い技術力ならびに、事業ドメインへの深い知識を持ち、事業におけるトップエンジニアとしてプロダクトの成長に貢献する

- チームメンバーの技術的な成長に貢献する

- チーム内の技術採用についてリーダーシップを発揮する

- プロダクト・プロジェクトのリリースに技術的な責任を持つ

- リリース後のメンテナンスに責任を持つ(運用コスト・インフラコスト等)

マネージャーになる方向以外のキャリアアップ事例ができたことは、メンバーにとってポジティブなことだととらえています。

先ほどもお話したように、事業推進したい人もいれば、技術を極めたい人もいるので、そういったモチベーションを持っているメンバーに新たな道を提示できたことの感触は良かったと思っています。

また自分に対して、技術的なフィードバックをくれるお兄さん的な立場が増えたことも、メンバーにとってはポジティブだったのではないでしょうか。

小出と同意見ですね。もともとそういうポジションが欲しかったと考えているメンバーも少なからずいたと思っていました。

良いリアクションが間接的にでも聞けたことは良かったことです。

ー制度を変えてから、会社全体の採用やエンゲージメントの面で変化はありましたか?

まだ制度ができたばかりなので採用や離職率の具体的な数値のお伝えはできませんが、反響はあったと肌で感じています。

まだ制度ができたばかりなので採用や離職率の具体的な数値のお伝えはできませんが、反響はあったと肌で感じています。

現場の社員から「〇〇をやりたい」「Lead Engineerを目指すために動いていきたい」という明確な目標設定が増えてきた傾向はありますね。

会社の紹介をするときに「Lead Engineerはこういう想いでやってますよ」と候補者に伝えると、良いリアクションをいただけています。

会社の紹介をするときに「Lead Engineerはこういう想いでやってますよ」と候補者に伝えると、良いリアクションをいただけています。

中途採用に限らず、新卒のエンジニアを目指している学生さんからの反応も良いと感じています。

また、これは感覚的なものですが、働いているメンバーのモチベーションや主体的な動きも強まっている印象を持っています。

ー新しい制度に移行する際、人員配置で意識したことはございますか?

会社にどのように貢献したいかという本人の意思は大事にしています。

会社にどのように貢献したいかという本人の意思は大事にしています。

技術力は当然ですが、Engineering Managerはピープルマネジメントが入ってくるので、「人と話して傾聴する力」「メンバーの気持ちを掘り下げる力」、純粋に人が好きかどうか、人が話していることに耳を傾けることが出来るかという要素を見るようにしています。

一方Lead Engineerは仕組みを作って改善していく仕事です。Lead Engineerには、みんなを引っ張っていくコミュニケーション力やディレクション力が必要だと考えています。

コミュニケーション力の面でも、どちらのカラーが強いかを見極めて、自社の評価制度に当てはめるように心掛けていますね。

「技術一辺倒で評価しない」Gunosyエンジニアの評価制度とは?

ー次は、エンジニアの評価制度において、新しくなった点を教えて下さい。

今回のLead Engineerの設置をする際に新たに変更したことは、評価者が事業部長と私の2名体制になった点です。

今回のLead Engineerの設置をする際に新たに変更したことは、評価者が事業部長と私の2名体制になった点です。

従来の評価制度は、成果目標・行動目標を立てて半期で実行し振り返りをするものでした。

成果目標は事業にどう貢献したかを見るもので、行動目標はその人自身の能力・スキルや、組織・チームを良くしていくためのアクションを評価するものです。

この評価制度にもとづいて、メンバーはManagerと、Engineering Managerは事業部長と目標設定および評価をおこなっていました。

事業部長と目標設定・評価をする場合、事業成長につながるためのやや短期寄りの成果目標のウエイトが大きくなる傾向がありました。

僕が入ることで、短期的な目標だけでなく、新しい技術・チームの技術力を向上させるためのテーマに沿って目標設定ができる点は良いと思っています。

具体的には、プロダクトを長く続けていくために今直しておくべきものの洗い出しや、チームで取り組むべき中長期的な目標について話していて、事業部長と設定していた目標とのバランスが取れるようになったと思っています。

ー成果目標への評価はどのようにおこなっていますか?

成果目標はプロダクトごとに設定されています。

成果目標はプロダクトごとに設定されています。

たとえば、アクティブユーザーの数や、ユーザーがどれだけ使い続けているかといったいくつかのKPIがあります。「こういうアクションをしてこのKPIを〇ポイント伸ばします」といった定量目標が設定されています。

エンジニア側でも、「こういう機能改善をして数値を改善します」というような定量目標設定をしています。

行動目標に関しては「こういうことができるようになる」「こういうスキルを身に付ける」など、アウトプットよりも成長を重視するような目標を設定して評価をおこなっています。

- 旧評価

事業部目標(成果目標+行動目標) - 新評価

事業部目標(成果目標+行動目標)

技術目標(成果目標+行動目標) - 目標例

・採用・社外へのプレゼンスに責任を持つ:登壇、寄稿、ブログなど

・技術選択に責任を持つ :新しい技術のキャッチアップ・導入・継続的な見直し

・検証 -運用を考慮した導入プランの策定 :Tipsなどの全社への展開

・全社の技術レベルの向上に責任を持つ

−チームを超えての知見共有・レビュー

−質問・議論のしやすい環境作り

ー評価制度をつくる上で意識していることやポイントはありますか。

完璧な評価制度はないと思うので、制度を運用してみて柔軟に変更・改善していかなくてはいけないと思っています。

1回決めて満足しないように意識はしていますね。

また、技術者として開発力が上がることだけでなく、その開発力がきちんと事業の成長に貢献しているかどうかを公平に見て評価しているGunosyの評価制度は良いなと思っています。

技術一辺倒の評価にならない方がいいと考えているからです。

エンジニアはコミュニケーションが取りにくそうといったイメージもあるかもしれませんが、エンジニアのコミュニケーション力に関しても目標に入れられる点は大切な視点ではないでしょうか。

コミュニケーション力のような社会人としてのスキルは避けて通れないように評価制度の設計をしています。

ーその他、新しい評価制度を進めるときに失敗してしまったことはありますか。

新しいポジションであるLead Engineerを任命するときに、スピード感を重視してしまい「唐突過ぎる!」と指摘されたことはありましたね。

新しいポジションであるLead Engineerを任命するときに、スピード感を重視してしまい「唐突過ぎる!」と指摘されたことはありましたね。

Lead Engineerの持つミッションや、なぜこの人をLead Engineerに任命したのか、という説明を十分にせず急いで進めてしまったことは反省しています。

我々の想いが詰まった取り組みだったので、つい急いでしまいましたが、事業部としっかり連携して進めないといけないと思いました。

ー新しい評価制度に対して総合的にどう受け止めているか教えてください。

そもそも評価制度は万人に納得してもらうのは難しいと思っています(笑)。

今回、実はエンジニアだけでなく全社的に評価制度を改善しました。

今まで曖昧だった評価制度に対してマニュアルも整備されてきたので、評価者は進めやすくなったことをとてもポジティブに受け止めています。

とはいえ、先ほどもお話した通り評価制度に完成はないと思っているので、これからどんどんアップデートして、今回運用して出てきた課題をまた改善していきたいですね。

今回の制度改定で、大きな一歩は踏み出せたなと思っています。

組織運営のポイントは「血の通った制度」と「丁寧な運用」

ーGunosyエンジニア組織の今後の展望について教えてください。

今回はエンジニアのキャリアに関して、Lead Engineerというひとつのロールをつくることができました。

今後は、今回Lead Engineerをお願いしたメンバーとともに将来のLead Engineerをどう育てていくのか一緒に取り組んでいきたいと考えています。

一方、プロダクトの中のミニCTOとしてLead Engineerを配置していますが、今後はより広い領域、複数の事業を見ることができる、Lead Engineerの更に上のキャリア設計もしていけたらいいなと思っています。

Lead Engineerは新しく作ったポジションなので注目度が高いですが、それまでいたEngineering Managerの良さもアピールしていかなきゃいけないなと思っています。

ーありがとうございます。最後に、エンジニアの組織づくりに悩んでいる方も多いと思いますが、何かコメントをお願いします。

制度や仕組み、それ自体は銀の弾丸ではなく、制度にしっかり血を通わせること、周囲を巻き込んで丁寧な運用をしていくことが重要だと考えています。

制度や仕組み、それ自体は銀の弾丸ではなく、制度にしっかり血を通わせること、周囲を巻き込んで丁寧な運用をしていくことが重要だと考えています。

制度の企画はいろいろと悩む立場だと思いますが、変に自分たちだけで決めるというプレッシャーを持たずに、Lead EngineerやEngineering Managerからも悩みや意見を聞いていくと良いと思っています。

制度の企画はいろいろと悩む立場だと思いますが、変に自分たちだけで決めるというプレッシャーを持たずに、Lead EngineerやEngineering Managerからも悩みや意見を聞いていくと良いと思っています。

自分より若いメンバーに聞くことを躊躇する方もいらっしゃると思いますが、もっといろいろな人と会話をして、若い感性をくみ取っていいのではないでしょうか。

他の会社で似たような悩みを持ってる人も多いと思うので、この記事をきっかけに声をかけていただければ、一緒に意見交換していきたいと思っています。