HR NOTEをお読みいただいている皆さま、こんにちは。サイバー・バズのコミュニケーションデザイン本部 本部長の辻と申します。

【執筆者】辻 孝明 | 株式会社サイバー・バズ コミュニケーションデザイン本部 本部長

立命館大学 経済学部卒。2005年に新卒で楽天株式会社(現:楽天グループ株式会社)に入社し、広告営業を経験後、2009年より株式会社サイバー・バズに転職。インフルエンサー事業責任者、SNSアカウント運用事業の立ち上げ、他新規事業の立ち上げ及び撤退等を経て、2019年に東証マザーズ(現:東証グロース市場)への上場を経験。2022年9月より人事責任者として、採用や育成、人事制度設計から全社プロジェクトの推進等、会社成長に向き合う日々を送る。趣味は野球とスニーカー集め。

入社し10年以上、自社サービスや新規事業に関する「事業畑」で取り組んできましたが、昨年9月より人事責任者となりました。

私が管轄している組織は、人事、総務、広報、などのメンバーで構成されています。「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える」というサイバー・バズのミッション実現に向けて、事業推進や採用など、社内外に向けたあらゆるコミュニケーションを通じて、会社の事業成長に貢献する組織です。

また、私自身、現社員としては一番社歴が長いため、経営陣や事業ボードメンバー、マネジメントメンバーやプレイヤー等、様々な層とのコミュニケーションが取りやすいという特徴を活かして、全社キャンペーンやプロジェクトの推進にも携わっています。業務の幅が広い分、いい意味での驚きとやりがいを感じながら試行錯誤する日々を送っています。

さて、これまでサイバー・バズは“人の育成”に対して、様々な取り組みをおこなってきた会社ですが、このたび新たに人事制度を刷新し『Buzz人(読み方:バズジン)』をリリースしました。

これまで以上に「育成」について力の入った内容となっており、今回は、具体的な取り組みとあわせてご紹介していきます!

▼前回の社員総会でも大々的に発表された『Buzz人』

新人事制度『Buzz人』とは

まずはじめに「Buzz人」についてご紹介します。大きくはこの3つの要素で構成されている制度です。

12グレード|役職を細分化

まず「12グレード」は、サイバー・バズではこれまで5つのグレードで分けられていましたが、Buzz人では12グレードに細分化して、役職がより細かく示されるようにアップデートしました。

なぜグレードの細分化をおこなったかというと、より“個人の成長を加速させるため”です。実は事業拡大や、またそれに伴う社員数の増加などにより、以前から社内で次のような意見や課題が挙げられていました。

- 同じ役職やグレードでも経験・スキルの広がりや幅ができてしまっているのではないか。

- 昇格機会が限られているのではないか。

- 成長実感を本人が少し感じづらくなってきている空気感があるのではないか。

こういった課題を解決すべく、たどり着いた結論が「グレードの細分化」でした。より細かいグレードを設定することで、達成すべき目標やミッションを、社員それぞれがより理解しやすくなりました。

15エレメント|グレードにおいて果たすべき責任項目を設定

これは、いわば15項目の「職責」の設定です。「12グレード」で説明した各12のグレードにおいて、果たすべき責任をそれぞれ15の項目で設定しました。

15の項目

- 目標達成・業務遂行・計画性

- オーナーシップ・戦略性・フォロワーシップ

- 育成・組織構築・仕組み化

- エンゲージ・モラル・チームワーク

- 専門性・スキル・人脈

全て公開することはできないのですが、例えば上記15項目のうちの1つ「計画性」には、各グレードにおいて次のような職責が設定されています。

・例①:グレード2の社員が果たすべき「計画性」

「与えられたミッションや目標に対して、達成に向けたアクションを実行することができているか」

・例②:グレード5の社員が果たすべき「計画性」

「四半期達成および組織達成に向けた行動計画を立て達成に向けたアクションをやりきることができているか」

5育成|育成で注力すべき要素

当社では特にこの「育成」に対しては、これまでも全社で注力してきましたが、さらに「Buzz人」では今回この5つの“育成チャレンジ”を掲げて、視野を広げ視座を高めるための制度やプログラムを実行しています。

①「成長目標」の導入

これまでの「成果目標」や「組織貢献目標」に加えて「成長目標」という項目を設定。半年ごとに「どうなりたいか」「どういう成長をしたいか」を目標として決めそれぞれが実行していく。

②次世代経営者・リーダーの育成

「髙村塾」の実施:代表髙村による経営者育成塾

③マネジメント職のレベルアップ

「マネトレ塾」実施:マネージャーのミッションとは?リーダーシップとは?などの講義やワークを開催。1DAY合宿も実施。

④Training Pass Ticket(トレパス)制度

抜擢された若手が半年間、役員会・役員合宿に参加できる次世代管理職の育成制度

⑤育成プログラム「マネチャレ」「ジョブチャレ」

- 「マネチャレ」:公募・選考あり。通過すると実際に“プレマネージャー”としてマネージャーと同等の裁量権が与えられる。本気でマネージャー昇格を目指す育成プログラム。

- 「ジョブチャレ」:自身のキャリアステップのための職種変更などの意思表明ができる。

この育成領域に関しては、後半で「髙村塾」を実際にレポートしたいと思います。

Buzz人をつくった背景

この直近10年を振り返ると、社員数の増加、事業規模・事業領域の拡大、上場…こういった会社の成長に伴う色々なフェーズの変化がありました。

その中で、次の5年~10年という先の成長を見据え、さらなる成長や事業拡大に向けた変化への対応は必須です。

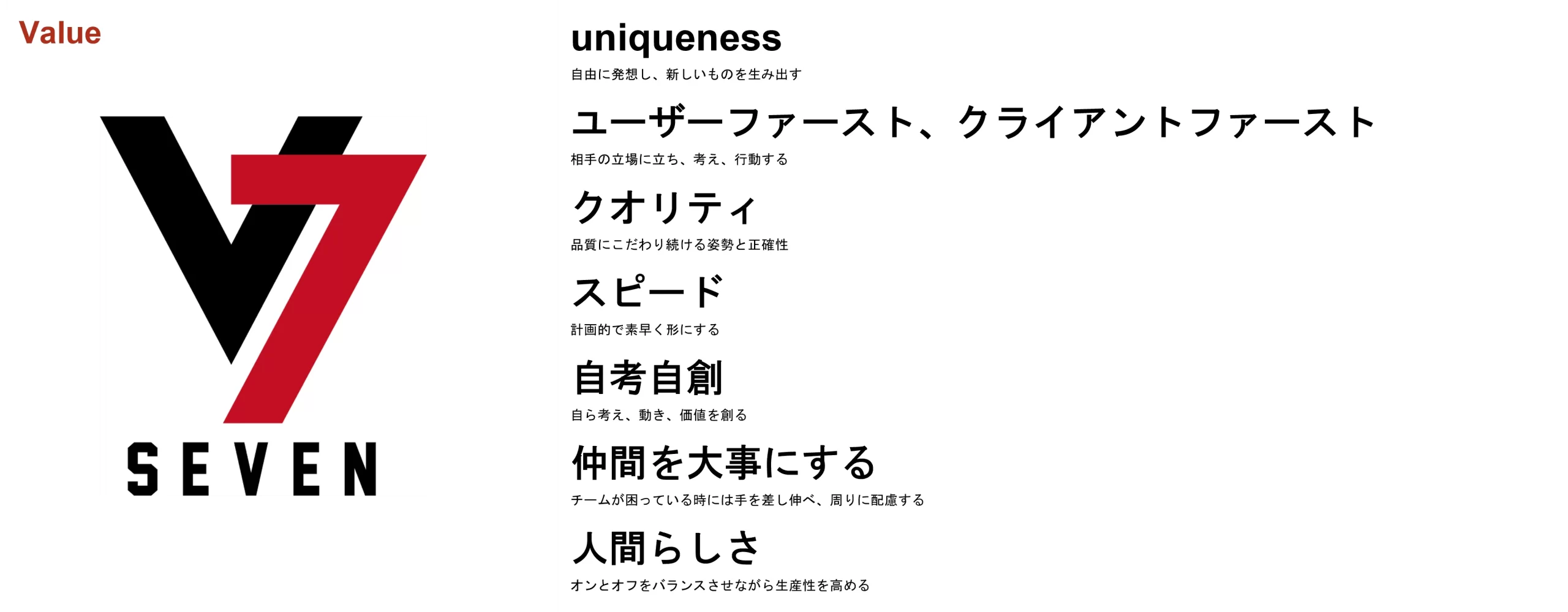

「何をやるか、より誰とやるか」という採用ポリシーや、「人間らしさ」という当社のバリューの1つにもあるように、これまで「人」を大切にしてきたサイバー・バズだからこそ、今一度「人」にフォーカスし、人事制度のアップデートを図ることで、会社や事業の成長をさらに加速させていく。こういった背景から“Buzz人”がスタートしました。

▼サイバー・バズのバリュー

実際の取り組みと効果

ここまで説明が続きましたが、では具体的にどういった取り組みをおこなっているのか、「5育成」での取り組み、「髙村塾」を例にレポート形式でご紹介できればと思います。

次世代経営者育成!「髙村塾」

「髙村塾」は当社代表の髙村が中心となり開催される“経営塾”です。

開催目的は、

- ①本部長/局長を対象とした次世代経営者の育成

- ②公募の立候補者を対象にした次世代リーダーの育成

この2つを軸に、全6回で開催しています。

事前に課題が出され、各自でワークやプレゼンをおこない、それに対して代表の髙村よりフィードバックという濃密な1時間です。

▼この日は管理職メンバーを対象におこなわれた髙村塾でした。

この日の実施プログラム

- 髙村より開催挨拶と全体説明

- 個人ワーク

- 各プレゼン・ディスカッション

- フィードバックタイム

- 質疑応答・フリートーク

事前に出されていた課題は「3年後に事業を伸ばす戦略」を考えること。事業をより伸ばしていくための具体的な戦略や施策が局長からそれぞれプレゼンされました。

それに対して髙村からフィードバック。参加者同士でのディスカッションもあり、「もっとこうした方が事業拡大につながるのでは」など、様々な意見や案が飛び交う中、全員でしっかりと朝から脳に汗をかく1時間になりました。

事業面だけではなく、採用面でのディスカッションもありました。

個人ワークの時間では、各回のお題やテーマについて掘り下げ、具体的にどう行動に起こすのか、といったところまで考えて発表していきます。

また、若手の参加者が中心となる、公募での立候補者を対象にした開催回もあり、「リーダーとして大切だと思うこと・考え方・価値観」や「経営視点で会社を伸ばすためにやるべきこと」などといったテーマで実施されました。

実施したことによる効果

「視野」が広がり「視座」が上がる

入社1年目から経営課題に対して考え、代表とディスカッションできる機会は、視野が広がるだけでなく、新しい視点への気づきにも繋がります。

実際に「いつもと違う脳を使っているようで、貴重な勉強の時間になった」「先を見据えるという新しい視点に気がつくことができた」などの声があり、参加したメンバー自身も成長を感じることができています。

「自考自創」の主体性が身につく

「自考自創(じこうじそう)」とは“自分たちで考え、自分たちで新しい価値を創り出す”という意味の、当社オリジナルの造語です。

我々ベンチャー企業においては、一人ひとりが主体性を持ち「自分が次の新しい価値を創り出していきたい」という気持ちは、何よりも大切です。

毎日目の前の業務に追われがちですが、こういった経営視点を学ぶ機会があることによって「より会社を伸ばしていくには?」「世の中に新しく提供できる価値は何か?」と、自ら考え会社を変えていこうとする主体性も生まれます。

この他にも「大きなチャレンジがしたくなった」「新しいプロダクトを創り出すことの大切さがわかった」など、ポジティブな声が集まると同時に、会社の未来について考えるきっかけにもなったという声もありました。

今後取り組んでいきたいこと

今後も「Buzz人」を通して今まで以上に「人」に向き合っていきたいと考えています。例えば「髙村塾」のような成長につながる取り組みにより、社員の成長はもちろん、会社の成長に繋げていきたいです。

またこれから「キャリア形成」という部分においても、役立つ仕組みや取り組みも考えていきたいですね。

例えば、若手社員にとって3年後のキャリア設計はイメージできたとしても、10年先のキャリア設計となると少しイメージしにくい部分があるのではないでしょうか。

今後、働き方もますます多様化することが予想される中で、自分のキャリアをサイバー・バズでどう設計していくのか…いろんな立場や考え方がある中で、それぞれが自分らしいキャリアを描いていけるような制度や仕組みづくりを、どんどん実施していけたらと思います。