皆さんの企業に「クレド」はありますか?

クレドは、リッツカールトンなどの有名な企業にも導入されています。しかし、経営理念やミッションが存在するのに、なぜ、更にクレドを導入するのか、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、クレドを導入することで自社にメリットがあれば、活用したいと考えていらっしゃる方もいると思います。

本記事では、クレドと似たような意味をもつ経営理念や、ミッション・ビジョン・バリューの意味を確認するとともに、企業の導入事例やクレドの作り方、現場へ浸透させる方法など解説していきます。

クレドとは何か

そもそも、クレドとはどのような意味なのでしょうか。

また、なぜクレドは注目されているのでしょうか。

類義語との違いを含め、クレドへの理解が深まるようにご説明いたします。

クレドの意味

クレド(Credo)はラテン語で「我は信ず」という意味を持っており、信条、志、約束と訳されます。

ビジネス上では、クレドは「企業の行動規範や価値観などを簡潔に表したもので、企業経営の拠り所」となるものです。企業理念よりも、より実践的かつ具体的な内容となっており、経営層も含めたすべての従業員が対象となります。

また、クレドは判断基準としての役割も持っており、従業員の積極的な行動や、従業員のモチベーション向上につながることが期待されます。

クレドが注目される背景

2000年代に入り、数々の企業で不祥事が相次いだことで、クレドが求められるようになりました。

例えば、海外の企業が不祥事で経営破綻し、国内でも食品偽造や金融不祥事が問題となったことが挙げられます。

このような問題への対策として有効とされたのがクレドです。

クレドは、従業員にとって判断基準となってくれます。「お客様の不利益になることはしない」というクレドがあれば、従業員は主体的に最善の判断ができることでしょう。

コンプライアンスの遵守とともに、主体的な従業員を育成するため、企業理念よりもさらに具体的に落とし込める内容が盛り込まれたクレドは、不祥事続きのご時世から脱出するために欠かせないものだったのです。

クレドと経営理念・企業理念の違い

経営理念とは、創業者や経営者(社長)が示す企業の普遍的な価値観のことです。経営理念と同義語として、企業理念という言葉がありますが、厳密に言うとこの2つは意味が異なります。

経営理念は経営者の経営的信条を表すもので、企業理念は企業の存在価値や価値観を表したものです。経営者の価値観を企業全体に落とし込んだものが、企業理念と解釈ができます。

では、クレドと経営理念はどのような違いがあるのでしょうか。

クレドは経営理念よりも具体的かつ実践的な内容となっています。また、経営理念は企業当時からの企業の考え方を表したものであるのに対し、クレドは、その時代や社会に合わせて流動的に変化するという特徴があります。

経営理念は普遍的な企業の価値観で抽象的なものであり、より具体的な行動指針・行動規範として言葉で表現したものをクレドと呼んでいます。

ミッション・ビジョン・バリューの意味と、クレドとの違い

経営理念とあわせて、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の意味を確認していきます。

- ビジョン:企業が将来ありたい姿、ミッションが実現した世界

- ミッション:企業の存在意義、企業が果たすべき使命、目的

- バリュー:企業全体の価値観、判断基準

企業がバリューを軸に事業を展開していき、ミッションという名の社会価値を実現した世界が企業のビジョンとなります。

経営理念と企業理念、ミッション、社是や社訓は同義語として使用されることが多いです。これらは企業経営の存在意義として不変的なものととらえられます。

クレド、経営理念、企業理念、ミッションなどは同義語として用いられますが、クレドは従業員に理念を浸透させるべく、より具体的な言葉で表現したものです。

経営理念や企業理念は、抽象的な表現になってしまうため、クレドではより業務に実践的な表現で企業の価値観を指し示していきます。

クレドを導入している他社の事例

実際にクレドを導入している企業では、どのような内容を定めているのでしょうか。

それぞれの目的や特徴を軸に、有名企業のクレドについて解説いたします。

ザ・リッツ・カールトン

リッツカールトンのクレドは、企業理念である「ゴールドスタンダード」に定められており、「お客様への約束」が書かれています。

リッツ・カールトンはお客様への心のこもったおもてなしと快適さを提供することをもっとも大切な使命とこころえています。

私たちは、お客様に心あたたまる、くつろいだ、そして洗練された雰囲気を常にお楽しみいただくために最高のパーソナル・サービスと施設を提供することをお約束します。

リッツ・カールトンでお客様が経験されるもの、それは感覚を満たすここちよさ、満ち足りた幸福感そしてお客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこたえするサービスの心です。

出典:ザ・リッツ・カールトン|「ゴールドスタンダード」クレド

質の高いサービスを提供し、顧客満足度を高めるために、従業員自ら率先して動く姿が反映されています。

特に、「お客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこたえする」という部分では、従業員が洞察力を持ち、目の前のお客様にとって最適なサービスを提供することが求められています。

ジャパネットたかた

ジャパネットたかたでは、従業員1人1人にクレドが書かれた小冊子を配布しています。社員証と同じサイズで、持ち運びが便利だという特徴があります。

出典:ジャパネットグループ採用サイト|「ジャパネットのクレド」

冒頭部分では「モノの向こうにある生活や変化を伝えたい。より多くの人々の快適ライフのパートナーを目指して」と宣言しており、顧客第一主義であることがわかります。

ジャパネットたかたがクレドを明文化した背景には、顧客情報の外部流出という不祥事があります。

全面的な販売自粛を実施するとともに、従業員に広く社長と副社長の思いを周知してもらい、実践してもらうことを目指してクレドを明文化しました。

今日においても、ジャパネットたかたではクレドに立ち返るという姿勢が根付いているようです。

ジョンソンエンドジョンソン

ジョンソンエンドジョンソンでは、「Our Credo」という名称でクレドが定められています。

ジョンソンエンドジョンソンの従業員にとっての責任の優先順位が書かれており、企業として遵守すべき事柄や方向性がわかります。

- 第一の責任は自社製品、サービスを利用する顧客と関係者

- 第二の責任は全社員

- 第三の責任は地域社会および全世界の共同社会

顧客を守ることが従業員を守ることにつながり、地域社会の維持、株主の権利を守ることなるという考え方が示されており、利益や配当よりも顧客第一の姿勢を従業員に浸透させています。

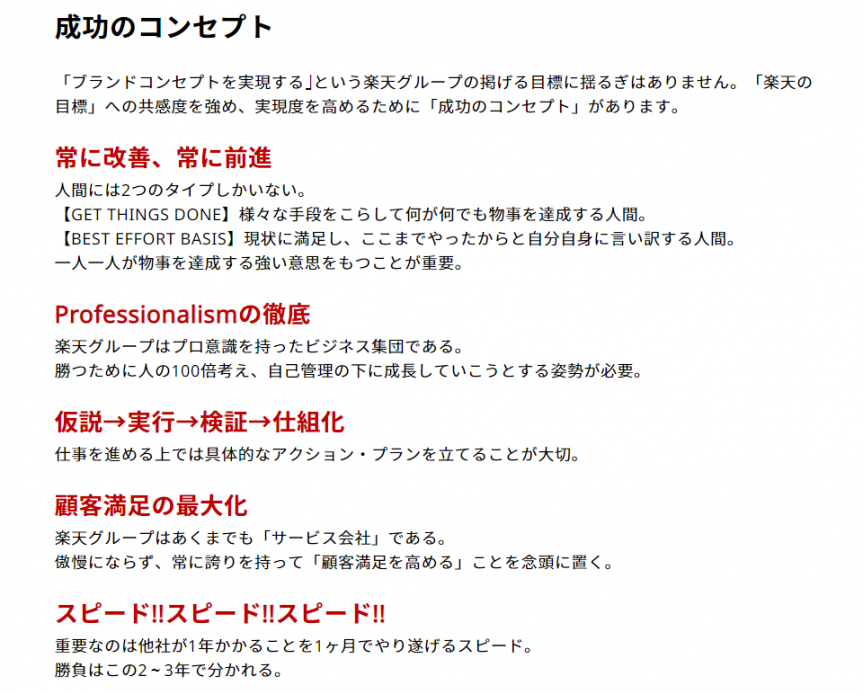

楽天

楽天では「成功のコンセプト」として、クレドが定められています。

クレドが簡潔に書かれており、従業員も非常に落とし込みやすいのではないでしょうか。

出典:楽天|「企業情報」成功のコンセプト

従業員1人1人が自己を高めたうえで、顧客に還元する姿勢が反映されており、従業員のモチベーション増進されやすい内容となっています。

楽天の目まぐるしい企業成長には、クレドを実践する従業員の努力が欠かせないことが伝わってきます。

クレドを作成するメリット・デメリット

ここでは、クレドを作成するメリットやデメリットについて解説していきます。

クレドを作成するメリット

クレドを企業でつくるメリットを確認してみましょう。

- クレドは、日常業務にリンクする具体的な表現を用いるため、従業員の経営理念に対する理解が深まる

- 業務上、判断に悩んだときでもクレドをもとに正確な判断をすることができる

- 社内外にクレドを発信することで、同業他社と自社の価値観はどのように異なるのか差別化ができる。

- クレドを理解し、自分がなんのために働いているのか腹落ちすることで従業員のモチベーションがあがる

- クレドを用いて均一な人材育成ができる

クレドをつくり、浸透させることで従業員は「私はこの組織に所属している」という実感を得ることができます。

企業への所属意識の高まることで、チームとして一致団結することができます。チーム・組織ではたらいている実感が持てると、「チームに貢献するにはどうしたらいいか」と自発的に考えることができ、前向きな循環が起こるようになればベストでしょう。

また、従業員が増えてくると、従業員ひとり一人の日常業務を細かにチェックすることは難しくなります。

従業員が現場で判断に悩んだときや何かを決断するときに、上司に確認を仰ぐのではなく、クレドに従って自主的に判断できるようになることは理想的です。

クレドの行動規範にもとづき、個々人が裁量をもって業務をまっとうすることができれば、よりスピーディーに組織を回していくことができます。

クレドは企業理念を従業員、個人個人と共有できるツールであり人材育成の教科書がわりになるというメリットもあります。新人教育が属人的にならないためにも、クレドを人材育成の基準にすることは効果的でしょう。

クレドの失敗例

クレドのメリットを理解し、作成を試みようと考えている方もいらっしゃると思います。

しかし、身の丈に合っていないクレドを設定したり、クレドを作りっぱなしにしてしまうと、クレドの効果が実感できない企業があることも事実です。

せっかく自社の成長や環境の改善、組織や個人のモチベーション増進のためにクレドを作っても、無駄にしてしまってはもったいない話です。

では、どのようなときにクレド施策が失敗となるのでしょうか?事例をもとに確認していきます。

経営層でクレドをつくり社員総会で「1度発表をしただけ」のケース

社員総会やMTGの場でクレドを大々的に発表するものの、たった1度で全社員がクレドの内容を記憶することは難しいです。

自社のクレドはどのようなものか?なぜクレドをつくったのか?

その背景や目的を継続的に粘り強く伝え続ける必要があります。

クレドをカードやハンドブックに記載して従業員へ「配布しただけ」のケース

日々の業務でなにか悩んだときや、従業員がふと立ち止まって考えるときに、すぐに取り出せるクレドカードはクレドを覚えるためにも有効的です。

しかし、クレドカードやハンドブックを持ち歩いていても、「自社のクレドに従って業務に取り組んでいるのか」を確認することは難しいでしょう。

上司に言われるがままにクレドカードやハンドブックをきちんと持ち歩いていたとしても、日々の行動にクレドが落とし込まれているか評価することは難しいです。

「クレドカードを配布したからうちの会社は大丈夫」と、甘く考えることは危険です。

朝礼や会議の場で唱和を「するだけ」になっているケース

日々の朝礼や業務スタートの時間、定例会議のときにクレドを読み上げる企業も少なくないでしょう。

オフィスや厨房の壁に経営理念・クレドを貼っている企業もあり、皆で唱和することでしっかりとインプットさせる効果があります。

しかし、クレドを暗記していても、実際にクレドにもとづいて日々の業務判断ができているか確認することはできません。

ただ唱和しているだけで、従業員が体現できていないケースは失敗と言えるでしょう。

クレド作成ステップ

ここでは、クレドをどのようにつくりあげていくのがよいか、その流れをご紹介します。

①クレドを作る目的を決める

企業によっては意見が割れてしまい、クレドを作ることに時間がかかる場合もあるでしょう。

そもそもクレドを作る意味はあるのか、なぜクレドを作るべきなのか、きちんと目的を定めることがポイントです。

②クレドをどのように作るか計画を立てる

経営層だけ集まってクレドを作る方法もあれば、現場の従業員全員の意見を拾い上げて作る方法もあります。

③自社の計画に従って、従業員や経営者の意見を収集する。

(例) ・経営者のみでクレド作成会議を実施する ・経営者+現場のメンバーから代表を何名か選定してヒアリングをする ・全社員にアンケートを実施し、どのようなクレドが良いか調査する

企業規模が大きい場合、全員で話し合うのは困難です。アンケートを実施しつつ、さまざまな部署から人選をして、バランス良く意見を集めていきましょう。

④アンケートや従業員の意見の分析、キーワードの選定・文章化

集めた意見をもとにクレドを文章化していきます。自社らしい言いまわしや、企業運営でポイントになりそうなキーワードはないか、じっくり選定していきます。

⑤クレドの完成・最終チェック

クレドが固まったら、経営者を中心に最終チェックをします。

覚えやすいものか、意味が明確で理解しやすいものか、自社らしさは感じられるか、経営理念とリンクしているかなど、しっかり確認して完成させましょう。

クレドを効果的に浸透させて効果を発揮する方法

クレドを作りっぱなし、形骸化させないために、次の方法を試してみてください。

①全社会議やMTGの場でクレドを発表して周知する

まずは、社員総会や全社会議の場で経営層からクレドを発表します。

ここでのポイントとして、「誰が」「どのようにして」「なんのために」このクレドを作ったのか。

クレドを従業員に浸透させることで「どういったメリット」があり、企業は「なにを」目指しているのか、ストーリーで伝えると良いです。

②クレドカードを配布する・朝礼で唱和するなど日常的にクレドに関わる工夫をする

1度クレドの説明を受けただけではすぐに忘れられてしまいます。

クレドカードや従業員向けのハンドブックに記載する、社員証とともに持ち歩かせるなど、いつでもクレドを確認できる状態を作ります。

また、オフィスの目立つ場所にクレドを記載したポスターを貼る、朝礼のときに全員で唱和するなど、常に目に入る状況や日々クレドに触れ続ける環境を整えます。

③日常の業務でクレドを使う

上司が部下に指摘をするときに、クレドにもとづいて指導をします。

たとえば、「スピード感をもつ」というクレドがあった場合、「競合他社は1週間の納期としているから、私たちはスピード感をもつというクレドに従って、納期を短めに設定したらどうだろうか」と投げかけるようにします。

クレドは本来、企業の行動指針・行動規範ですから、仕事の現場でクレドを用いながら動いていくことが非常に重要でしょう。

④社外にクレドを発信していく

クレドは本来、社内向けの情報です。しかし、社内に言い続けるよりも、社外にも「わが社のクレドは○○です」と大々的に発表することも効果的です。

たとえば、自社の営業が商談の場で「君の会社のクレドを見ました。クレドの中の○○という考え方は素敵ですね」というように、社外の方からクレドについてコメントをもらえる可能性があります。

社内の人から言われるよりも、取引先や社外のお客さまから「あなたの会社のクレドって○○なんだね」と触れられることで、より自社のクレドへの理解が深まります。

まとめ

クレドは企業の価値や行動規範を具体的に示し、企業経営の意思決定がスムーズになるツールです。

クレドを効果的にとりいれて、従業員のモチベーションアップや他社との差別化ができると良いでしょう。

クレドを形骸化させないためにも、定期的に従業員へアンケートをとりつつ、クレドをつくった目的や背景を伝え続ける努力をしていきましょう。