知識・スキル・経験を売買できる日本最大級のスキルマーケットを運営しているココナラ。

同社では、上場後の次のステージとして事業多角化を進めており、2020年から新たにCHROを配置。事業成長に耐えられる組織・採用づくりに向けて、人的資本を可視化し、戦略的に人事施策を進めています。

その結果『人的資本リーダーズ2022』 では、人的資本経営・情報開示への取り組みが評価され、受賞企業として選出されました。

今回は、そんなココナラ社が、人的資本経営に取り組み始めた背景や、具体的な実践プロセス、今後の展望についてどのように考えているのか、同社CHROの佐藤さんに伺いました。

【人物紹介】佐藤 邦彦 | 株式会社ココナラ 執行役員CHRO

早稲田大学卒業後、株式会社リクルートにてHR領域で営業、事業企画を経験。株式会社リクルートホールディングスにてシェアリングエコノミーの事業開発、働き方変革推進のプロジェクトリーダーを歴任。家族で世界放浪、起業を経て2020年5月よりココナラに参画。

目次

なぜココナラはCHROを創設し、新たな人事戦略を掲げたのか?

ー本日は、よろしくお願いします。はじめに、ココナラがCHROを設置し、新たな人事戦略に取り組み始めた背景を教えてください。

佐藤さん:ココナラは2011年に創業し、知識やスキルを売買できるマーケットプレイスである「ココナラ」をリリースしてから約10年、プロダクトとしてのココナラを中心に事業成長してきました。

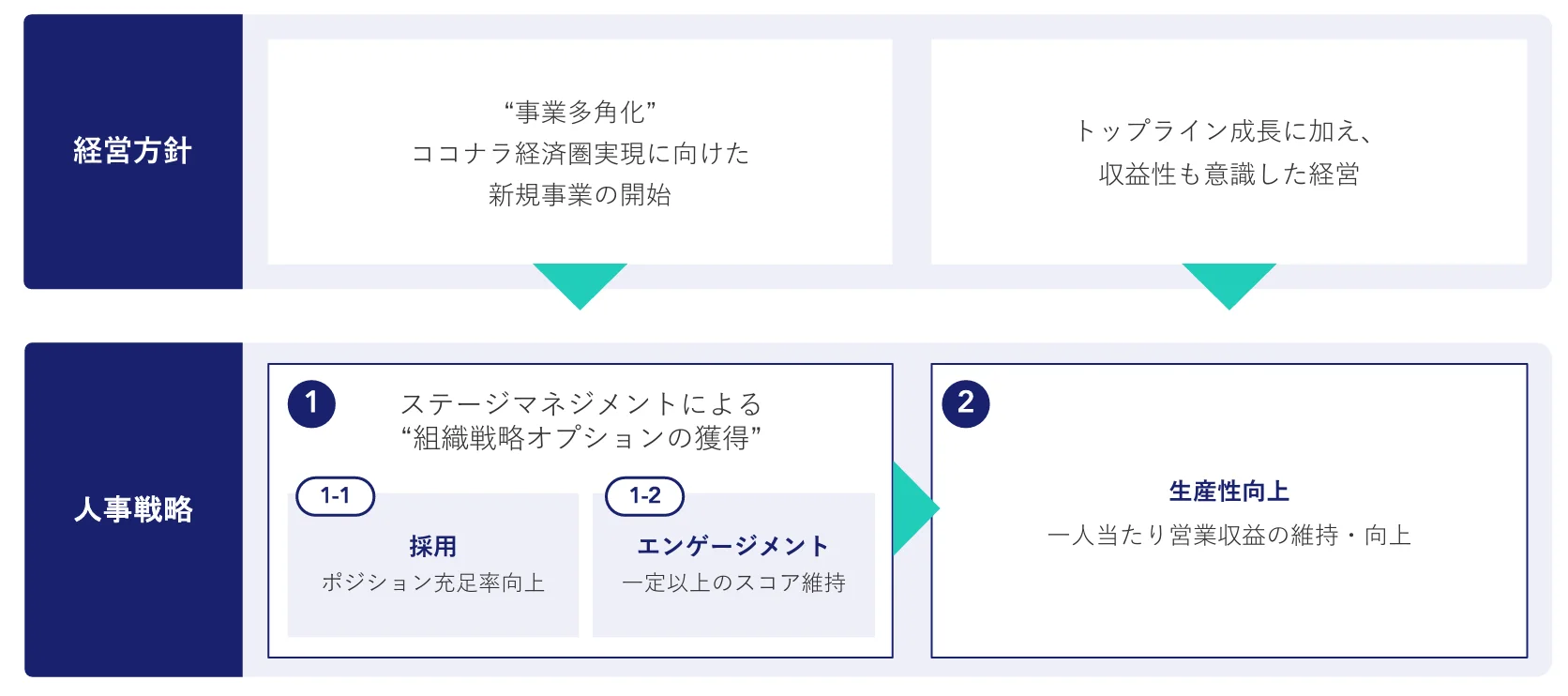

2021年3月には株式上場しましたが、今後はココナラ経済圏という中長期戦略のもと、プロダクトとしてのココナラ以外でもビジネスの柱をつくるべく、事業を多角化させる経営方針を掲げています。

また、上場して2年以上たち、新たなステージに入る中で、多角化へのチャレンジと同時に、収益性を意識した経営を進めなければなりません。

このような大きな経営方針の転換が背景にあり、これからの変化を乗り越えられる組織体をつくるべく、人事戦略の見直しをおこないました。

ー佐藤さんがCHROに就任されるまでの経緯も簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか。

佐藤さん:私は2020年5月にココナラに入社し、同年9月にCHROに就任しましたが、入社当初は人事ではなくビジネスサイドで役割を担っていました。

そこから、社内の状況を見直した結果、これからのココナラを伸ばすためには「人・組織」への注力が最重要ポイントだと思うようになっていきました。

当社は、ココナラというプロダクトをさまざまな職種のメンバーがワンチームで開発、運営をしてきました。

今後、さらなる事業成長を見据えて組織のスケール化を可能にするためには、多様な人材の採用や、人事評価制度の刷新など組織運営の仕組み化が求められます。

経営のスピード感に合わせて人事戦略を実行していくことができるのか。変化に耐えられず、組織崩壊する可能性もゼロではありません。

そう考えて、私が立候補して6月に人事を兼任し、経営陣と議論を交わしていく中で9月にCHROに就任したという経緯です。

人事戦略における5つの重点テーマ

ーどのような視点で、人事戦略の策定に取り組み始めたのでしょうか?

佐藤さん:一般的に、スタートアップは採用に重きを置くことが多いですが、採用と同時進行で、まずは人事制度を刷新して足もとの仕組み化を進めた上で、採用ブランディングの強化に着手し、本格的な人事戦略策定に取り掛かりました。

スタートアップが経営戦略として新規事業立ち上げを志向する上では、リソースが潤沢にあるわけではありません。

「既存事業の成長を維持できるのか?」「会社に足りないケイパビリティを採用で獲得できるのか?」これらの壁を乗り越える必要があります。

こうしたチャレンジに踏み切る上で、人や組織状態が要因でチャレンジできないとなってしまうのはナンセンスだと思ったんです。

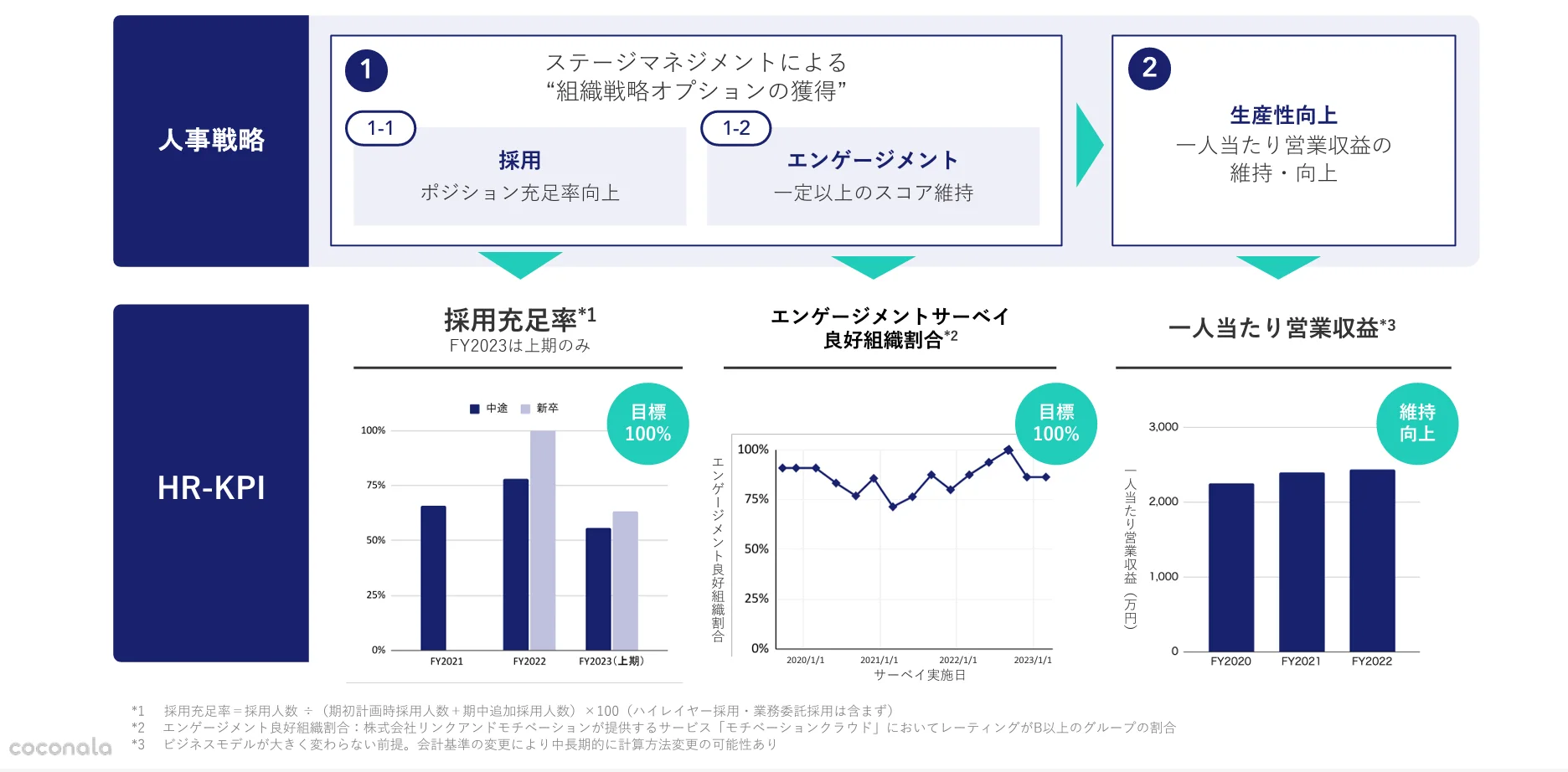

チャレンジの土台がある状態を目指し、今回の人事戦略を「組織戦略オプションの獲得」と称し、「採用」と「エンゲージメント」の2軸に注力して推進しています。

ー採用とエンゲージメントを軸に、具体的には何を実行していったのでしょうか?

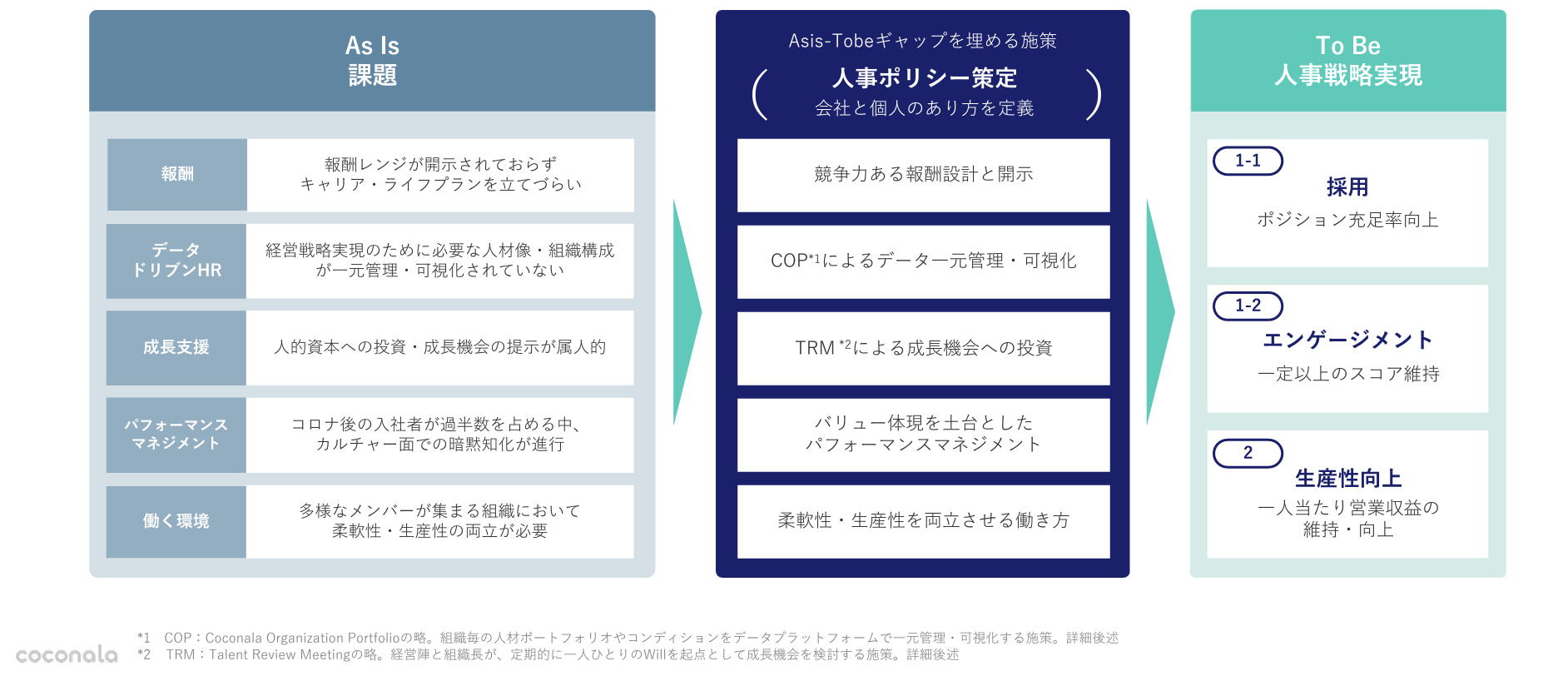

佐藤さん:人事戦略を実現していくために、まずは「現状の課題(As Is)」と「理想の状態(To Be)」のギャップを洗い出しました。

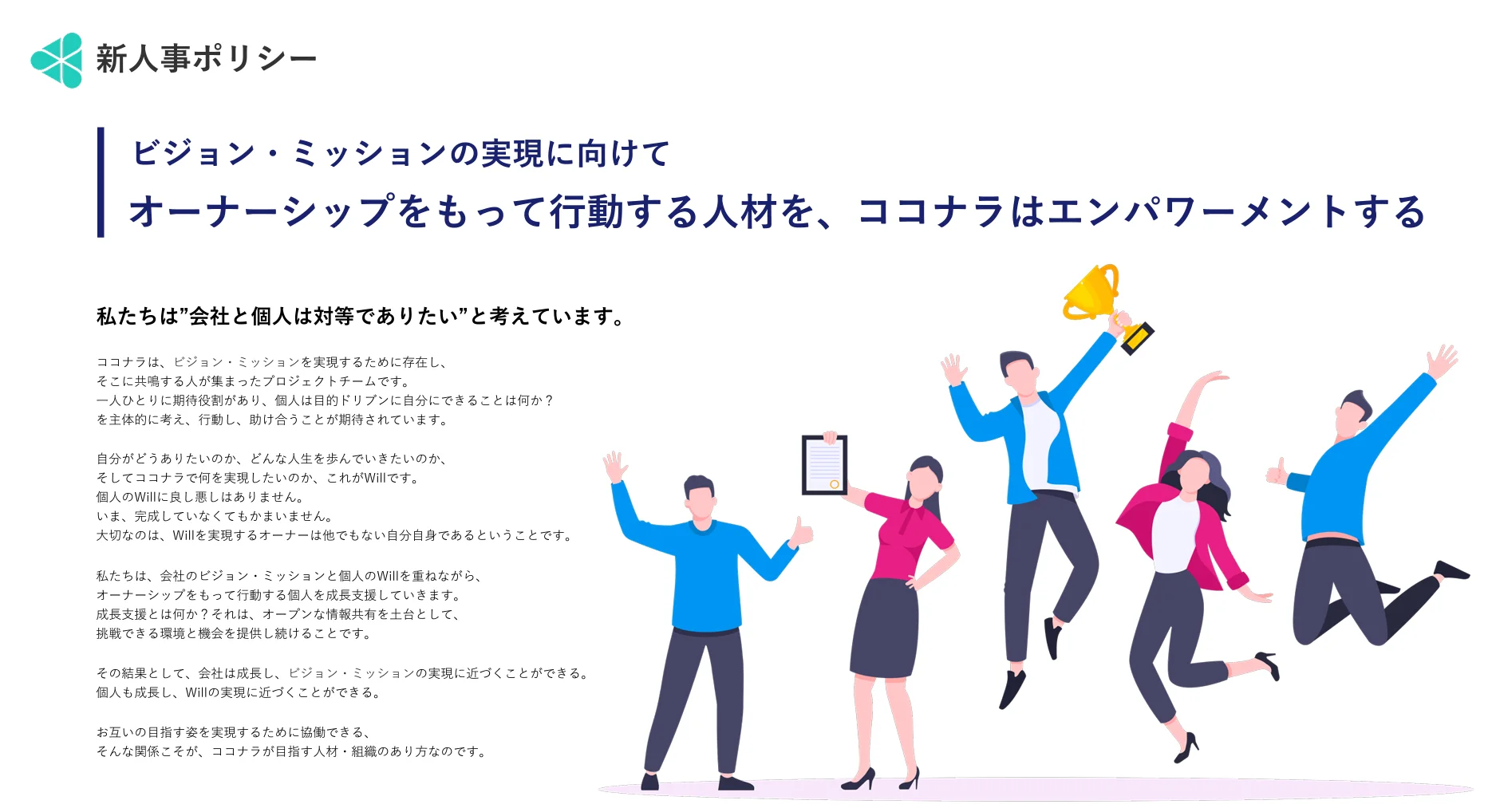

そして、このAsIsとToBeのギャップを埋めていくために、「何を軸として、何を大切にして進めていくのか」をあらかじめ明示する必要があると考え、「人事ポリシー」を策定しました。

この人事ポリシーを軸に「会社と個⼈のあり⽅を定義」して、具体的な施策に落とし込んでいったイメージです。

佐藤さん:その中で着目した課題は次の5つです。

- 報酬

- データドリブンHR

- 成長支援

- パフォーマンスマネジメント

- 働く環境

この5つを重点テーマと位置づけ、人事ポリシーをもとに施策を実行し、ToBeの状態になることを目指しています。

1.報酬|競争⼒ある報酬設計と開⽰

佐藤さん:1つ目は報酬です。

これまでは報酬レンジが社内外に公開されておらず、社員がライフキャリアプランを立てにくいという課題があったり、一方で競争力のある報酬を提示できることが公開されれば、採用力強化にもつながるのではと考えていました。

そこで、市場感を反映した「報酬レンジ」を改めて設定し、定期的に⾒直しをおこなうとともに、従業員にも開⽰することを決めました。

2.データドリブンHR|データ⼀元管理・可視化

佐藤さん:2つ目は、HRデータ活用が進んでいなかったことです。

組織ごとの⼈材ポートフォリオやエンゲージメントスコア、各種面談ログや人事考課などをBIツールで⼀元管理・可視化し、動的な組織環境の変化を即時に把握できる状態を目指しています。

COP(Coconala Organization Portfolio)という独自のデータを活用しながら、将来の事業・組織環境の変化を⾒据え、先⼿で⼈材・組織構成のモニタリングや打ち手の提言が実現できる体制をつくっていきたいと考えています。

3.成長支援|メンバーの成⻑機会への投資

佐藤さん:3つ目は、社員の成長支援が属人的になっていた点です。

市場変化が激しい昨今では、会社が必要なスキルを予め定義して、それを「育成」していくというのは困難になりつつあります。

会社と個人は対等でありたいとポリシーで謳う中では、「育成」ではなく、あえて「成長支援」という言葉で表現しながら、個⼈のWillを起点とした⼈的資本への投資と、成⻑機会提⽰の仕組み化を推進していきたいと思います。

ココナラ本社オフィス

4.パフォーマンスマネジメント|バリュー体現を土台に評価していく

佐藤さん:4つ目の課題は、評価に関してです。

我々はオンラインでの人の「知識・スキル・経験」をマッチングするという、全く新しい価値を世の中に浸透させようとしているチームです。

そのため、多様性のある自立型の組織であることが必要であると考え、ミッションを実現するために大切にする価値観やスタンスを「バリュー」として定め、戦略的に浸透させるべく、成果と⾏動を50:50で評価するバリュー評価制度を導入しました。

3か月ごとにメンバーと組織長が振り返りをして、この評価制度を2020年から実装しています。

バリュー評価が浸透していく中で、ココナラで働く全員が意識したいバリューという行動指針が明文化されていても、プロデューサーやデザイナー、エンジニアなど多職種の方がワンチームでプロダクトづくりをする当社においては、「具体的にどういう行動をすべきか?」が暗黙知になりがちでした。

そこで、バリューに紐づける形で、プロダクト開発の現場における具体的な行動指針を自分たちでつくっていくPCV(Project Core Value)を立ち上げ、展開していくことで、80%の関係者が具体的な行動のイメージが持てるようになったと答えてくれています。

高い成果を創出し組織に貢献した人を称賛するMVP(半期ごと)、

バリュー体現度の高い人を称賛するバリュー賞(クォーターごと)の表彰の様子

5.働く環境|柔軟性・⽣産性を両⽴させる

佐藤さん:最後は、働く環境の柔軟性と生産性です。私たちは、個人の働き方の柔軟性と同様に、チームの生産性アップを両立することが大切だと考えています。

多くのスタートアップは、コロナ禍における緊急対応そのままに、フルリモート・フルフレックスといった各種制度を取り入れて、個人の働き方の柔軟性を追い求める傾向にあるとみています。

しかし、チームで仕事をする上では、個人の働き方が自由になり過ぎても結果的に働きにくさにつながることも多いのではないでしょうか。

ココナラでは協働頻度の高い組織やチームごとに出社曜日を決めながら、週2日は出社しようとあえてルールメイクをすることで、働き方の課題解決に臨んでいます。

働く環境に関しては、副業への取り組みも大きいです。ココナラはスキルや経験をマーケットに出品できるサービスですが、2023年現在では、社員の23.6%が副業をしており、そのうち44%がココナラを活用して副業に励んでいるんです。

副業をしつつ、同時にユーザー目線でのサービス改善や向上に役立ててくれるという、良い循環が生まれています。

ココナラ人的資本の情報開示の経緯やプロセスとは?

ーここからは、新人事戦略に取り組みつつも、人的資本の情報開示に至った経緯について伺っていければと思います。

佐藤さん:私がCHROとして3ヵ年戦略に取り組んで2年ほどたったタイミングで、ちょうど人的資本元年が訪れたんです。

次期3ヵ年を見据えて人事戦略をアップデートしようと考えていた頃だったので、ストレートに言えば、この流れにうまく乗ろうと考え、2022年5月頃からリサーチや検討を進めたのがきっかけですね。

また、私たちは個人の知識、スキル、経験を可視化して結びつける事業をおこなっています。

「人的資本=知識、スキル、経験」と捉えれば、共に働く仲間の情報を可視化して投資をおこなうことは、会社として必然だったと思っています。

ー人的資本の情報開示において、どのようなプロセスで進めていったのでしょうか?

佐藤さん:政府や金融庁が提示しているガイドライン、他社開示先行事例などを徹底的にリサーチして、集めたデータを整理しながら人的資本開示の現状を把握しました。

同時に、当社における人事組織テーマの現状課題(AsIs)と、あるべき姿(ToBe)の間にどんな課題があるのかディスカッションをおこないました。そして、ディスカッションを重ねながら、何を開示すべきか絞り込んでいきました。

最初のリサーチ段階では国内外50社ほどの情報を集めたのですが、分析を進めていくと、各企業の人事戦略の内容に気がかりな点が出てきました。

例えば、「メンバーの成長が原動力」と人事戦略に掲げている会社がありましたが、メンバーの成長がなぜ、どのように会社の成長につながっているのかという説明が明示されておらず、抽象的だと感じたんです。

他にも、さまざまな指標を掲げているものの、「なぜこの目標値にしたのか」「なぜこの指標を選んだのか」という根拠の明示がされていない会社が多かったのです。

そもそも人事領域は解釈が多義的な言葉が多い中で、「ただただ多くの指標を開示することや、比較できない指標を羅列することが、社員は元より、投資家や社外の様々なステークホルダーの方にとって有意義なのか?」について、疑問が残りました。

このことから、私は経営戦略と人事戦略の結びつきの説明、そして追うべき(開示すべき)指標の絞り込み、共通指標と独自指標のバランスが重要だと考え、自社の開示方針に落とし込んでいきました。

ちなみに、行政から出されている人的資本開示の指標は70以上ありましたが、開示を目的にしてはいけないと考えています。

そもそも、各種指標に紐づくデータがココナラに存在しない場合も多々あるので、HRメンバーで1つずつ確認をして、データ保有の有無、捕捉の可否、開示の可否などを整理していきました。

そして最終的に76個中21個は開示できることと、今後新たにデータ化していきたい指標が11個あることがわかりました。

こうして整理した約30個の指標の中から、開示義務があるものの開示方法(解釈のストーリー)や人事戦略に則った上で開示すべき指標を絞り込み、初期開示に向けて準備を進めました。

ー開示有無を決める判断基準や、経営陣とどのようなコミュニケーションをとっていったのか教えてください。

佐藤さん:各指標が、ココナラの人事戦略に紐づいているかどうかを重要な判断基準としました。また、政府が上場企業に対して開示を指定している指標は開示するようにしています。

経営陣とは、国内外の事例をリサーチしてわかった情報の共有や、現時点でのデータ保有の有無の確認、AsIs-ToBeギャップのすりあわせなど、すべての工程で対話を重視しコミュニケーションをとりました。

「採用と報酬の関係性」「成長と育成の関係性」「MissionとWillの関係性」など、HR側で整理した課題について1つずつ確認し、事業を多角化するうえでやるべきことも一緒に確認していきました。

人事領域の仕事というのはルービックキューブのようなもので、どこかのやり方を1つ変えると、他の部分に影響を及ぼす性質を持っています。

たとえば、採用要件を変更するとしたら、評価制度や報酬のあり方を変える必要が出てくるかもしれません。

つまり今回、AsIs-ToBeギャップを特定した後も課題は動的に変化し続ける、打ち手もまた同様になる性質をもつということです。

とすると、あらゆる施策は変わるものであっても、「なぜその判断をするのか?」を社員に対して「説明できること」が大切であるため、前述の人事ポリシーを定める必要があると経営陣に伝えました。

こうして、データ分析の共有、課題整理、人事ポリシーの策定を対話形式で進めていき、9ヶ月かかってようやく人的資本の情報開示、人事戦略のストーリーが整っていきました。

振り返れば、AsIs-Tobeギャップの要因や構造を抽出しながら、人事ポリシーに掲げる言葉をこだわってつくる工程が1番大変だったと感じています。

ー人的資本経営の情報開示を進める中で、他に気付いたことはありますか。

佐藤さん:ココナラには未来のポテンシャルがある方にジョインいただいているので、社員全員にポテンシャルがあるのは大前提です。

その上で、経営として組織マネジメントしていく1つの指標として、早期に次のグレードに上がる見込みがあるメンバーを「ハイポテンシャル人材」と定義して可視化を進めました。

情報開示を進めたことで、全社/ 組織別のハイポテンシャル人材の明確な割合を知ることができました。今までは何となく感覚で会話していましたが、意外と多く該当者がいると判明したんです。

「どの部署にどの人材が何名いるのか」というデータを整理できたことで、今後、「組織ごとに何をどう伸ばすべきか?」また、「社員一人ひとりに対してどのような成長支援をしてあげることが良いのか?」これらを、より具体的な施策に落とし込みやすくなったのは良かった点です。

一方で、人的資本の情報整理をおこなう中で、新たな課題認識につながる場面もありました。

たとえば、リンクアンドモチベーションによるエンゲージメントスコアの組織別データと、COP(Coconala Organization Portfolio)のデータを突き合せたところ、ハイポテンシャル人材比率が高い割にエンゲージメントスコアがあまり高くない組織が見つかりました。

この場合、「次のグレードの期待役割を担える人材が多いのに働きがいをもって取り組めていない」という話になるため、例えば「ミッションアサインメントが“できること”と“やるべきこと”に偏りすぎていないか?」「比較的困難な仕事を任されがちで独りで課題と対峙する時間が多く、チームとしての横の関係性が希薄になっていないか?」などの課題仮説が立ちます。

データはあくまでデータ。示唆を踏まえて仮説をたて、組織長に対するアドバイスに変えていくことで、組織課題にどう対応すればよいか悩むマネージャーの助けになりますし、チームみんなで振り返ることができれば主体的に働く環境をよくしていこうという機会創出にもつながると思います。

「新たな課題認識をどう活かすか?」は、経営と人事はもちろん、現場と一緒に磨き上げていきたいですね。

人的資本の情報開示を振り返って思うこと

ー人的資本の情報開示において、急ピッチで進めてきたと思いますが、これまでを振り返ってみていかがでしょうか?

佐藤さん:人的資本の情報開示において、「戦略KPIと開示指標を絞り込んだこと」は初期的な開示としては問題なかったと思ってます。

しかし、それぞれの注力テーマへの取り組みが最終的にどのような成果につながるのか、事前の目標設定は足りなかったかもしれません。

人的資本の情報開示における目標設定は経営陣の方針や、IRの考え方などから決めることが大切だとは思います。

一方で、それらの指標からブレイクダウンした、細かなKPI目標値を改善し、取り組みテーマを人事と一緒に推進するのは現場に他なりません。

その意味で、もっと現場の組織長と対話の時間を重ねることができていれば、より推進力が増すかもしれないなと思いました。

ーありがとうございます。最後に、ココナラの人的資本経営の今後について教えてください。

佐藤さん:まずは次の3年で、データドリブンHRとしてダッシュボード化しているデータを現場に渡して、組織長が現場起点の課題発見・解決を進めていける状態をつくっていきたいです。

どの企業もそうだと思いますが、事業推進の鍵を握る組織長が担う役割は日に日に増してきています。

そうした環境下において、自組織の状態やメンバーのコンディションをデータで把握できるだけでなく、「その状態を踏まえて何から打ち手を打てば良いのか?」を絞って示唆できる、その打ち手の推進に伴走できるHRの存在が助けになるのではと考えています。

また、同時に進めていきたいのが個人の「成長支援」の仕組み化です。

従来的な階層別研修のように会社が年次に併せて設定する研修ではなく、個人のWillに立脚してココナラでのライフキャリアを考えた時に、「どんなスキル・知識・経験が求められるのか?」を可視化・提示した上で、Off-JTでのスキルアップを社員が選択できるような仕組みを構築したいと考えています。

知識・スキル・経験を可視化して結びつける事業をつくってきたココナラだからこそ、人的資本という可変性に投資し、人の成長可能性を拡張していくような環境をみんなでつくっていきたいですね。

2023年度、初の新卒が入社