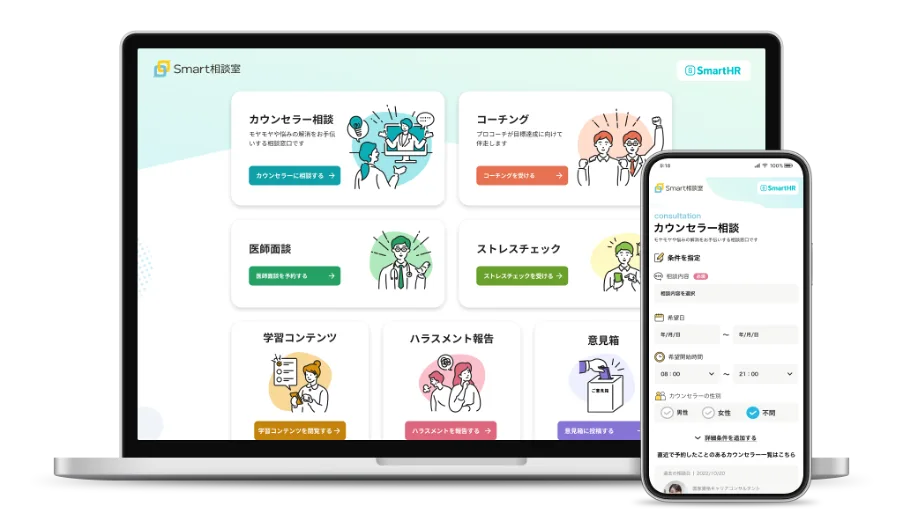

こんにちは。株式会社Smart相談室の藤田康男と申します。法人向けオンライン対人支援サービス「Smart相談室」を運営しています。

昨今、大手企業の不祥事のニュースをよく目にします。いわゆるコンプライアンス違反の行為、不正の内容になりますが、そのような事象の多くは組織的な取り組みがされており、いわゆる「組織ぐるみ」と表現される状況かと思います。

ではなぜ、そのような状況が引き起こされてしまうのでしょうか?今回は、そこに陥ってしまうプロセスや、その際の個人としてのあり方について考察しました。

【執筆者】藤田 康男 | 株式会社Smart相談室 代表取締役

医療系事業会社で事業開発、組織マネジメントに従事、その経験から従業員の成長に課題感を持ち、2021年2月株式会社Smart相談室を設立。これまでのマネジメント経験から、従業員のメンタル不調に関して課題感を持ち、独自の視点から、課題に対するソリューション「Smart相談室」を提供中。 働く人の「モヤモヤ」を解消し、「個人の成長」と「組織の成長」を一致させることで社会に貢献したいと考えている。

▶Smart相談室:https://smart-sou.co.jp/

▶Twitter:https://twitter.com/Yasuo_chan

目次

組織が一致団結することの重要性と危うさ

ビジョンに向かって組織が一致団結すれば、個人では到底到達できない場所でも、たどり着くことができます。

一方で、企業の不祥事の報道を目にすると、改めて組織が一丸になることの大切さ、一丸になることを支える文化と制度が経営の肝であること、そして、その危うさを再認識するきっかけになります。

組織ぐるみでの不正行為がおこなわれている状態では、当該の不正行為が正されることなく、「当然のこと」として扱われ、その行為が常態化しています。

そのような不正行為が常態化するプロセスは、なんらかのきっかけで偶発的に発生、または突発的な指示によりはじまります。

この段階では不正をおこなう意図や常態化させる意図がないケースがほとんどです。多くの場合は、自浄作用が働き1回の過ちで終わることになります。

しかし、この段階で実務者に対して会社からの明確な指示が出て、複数回、または定期的な作業としての業務になった場合は、不正の常態化がはじまります。

ポイントは、はじめは指示していたものが、指示しなくても実務担当者がルーティーン業務に組み込まれ、周囲のメンバーもその行為を否定することない環境になっていきます。

時には、判断を任された現場実務担当者が自ら不正を選択するようになります。この段階で、不正行為が組織内に文化として根付いていると考えられます。

また、当該の不正行為が人事制度として評価される仕組みになっていれば、形成された文化は中期的に維持され、時に洗練されることになります。

上記の流れが、マネジメント層によって積極的に実行奨励され、業務の運用フローが強固になっていけば、その後の改善は一筋縄ではいきません。

目標に向かって進みはじめた組織は、その方向に進むことを是として結果的に規模を拡大することがあるべき姿となります。また、慣性の法則が働き、ちょっとやそっとでは止められない状態へと成長します。

組織が良くない方向に一丸団結し、一丸になることを支える文化と制度が形成されれば、不正行為は業務執行の一部となり、本来の姿に正すことは非常に難しいのです。

それほど、文化の形成と制度化は組織運営、企業経営の観点からは重要で、同時に危うい要素です。

Smart相談室では、日々、上司や部下には話しにくいことやハラスメントの相談を受け付けています。相談のしやすさを最大の特徴としているSmart相談室には、社内では話しにくい相談、ハラスメントの情報が寄せられ、必要に応じて、匿名で企業側に伝達することができます。

内容によっては、寄せられる情報を真摯に受け止め、強い気持ちで是正に立ち向かうことが必要になります。

「不正行為をしている」から、「今月も売上を達成する」へとすりかわり正当化される

仮に不正行為が常態化している場合、その状態を正当化する管理体制が敷かれているはずです。

そうしないと、モニタリングが出来ないからです。また、常態化の過程で不正行為とそのモニタリング内容がすり替わります。

例えば「不正行為をしなさい」と言う指示が「今月も売上を達成しなさい」と言う指示に変わると言うものがあります。

実務担当者の意識に目を向けると、当初は、不正行為をおこなってる認識や罪悪感がありますが、その行為を繰り返しながら、売上を上げる行為をおこなうことで、「不正行為をやっている」から「売上をあげている」と言う認識に変わり、上席からの指示も「不正行為をしなさい」から「今月も売上を達成しなさい」に変わっていきます。

権限以上のことをされることも加味すると「方法論は問わない」と言うところまで進行する可能性が高いです。

こうなった場合は、不正行為の有無に関わらず、端的な計数管理がマネジメントの大部分を占めることになり、ピープルマネージメントがおこなわれていない状況に陥っている可能性も高いはずです。

実務担当者がそうならないためには、「会社の方向性」と「経営者の思い」、それらに紐づいた「上席者の考え」と「自分の考え」を定期的に確認することをお勧めします。

今、自分がマネジメントしているのか何なのか、その結果、社会にどんな価値を提供しているのか、考える機会になると思います。

経営者の立場から言うと、「会社の方向性」と「経営者の思い」を社内に共有するために、「経営計画」と「経営者の思い」を分けて作成し、両者がどのように関連しているのかを説明するのが有効です。

また経営層と実務担当者を紐付けると言う意味で、経営層の360°評価をおこない、経営層と実務担当者のズレを確認するのも良いでしょう。

また、中間管理職を含めた全従業員の具体的な拠り所になるような「行動規範」を作成するのもお勧めです。

会社の方向性に疑問や不安を感じた時、今ここで何をすれば良いかわからない時に参照することであるべき姿を実現する行動を選択できるはずです。

楽観的に自分の「弱さ」を受け入れよう

ここまで企業側の視点で話を進めましたが、個人の立場を考えてみたいです。

不正行為が常態化している組織があるとします。組織ぐるみで不正行為をしている。株式会社⚪︎⚪︎が不正行為をしている、と言われますが、組織や会社は概念です。

「法人」と言う仕組みを活用して目に見えない概念を実態があるように取り扱えるようにしているのです。

結局、組織は複数の個人から形成されていて、組織が不正行為をしている、と言うのは、具体的な行為まで深掘りすると個人が不正行為をおこなっているのです。

しかし、個人が不正行為をおこなっているとしても、その個人は、入社当時から不正行為をおこなっていたのでしょうか。不正行為をするために入社したのでしょうか。例外はあるにせよ、多くの方は、不正をしようとは思っていなかったはずです。

どこかの段階で、不正をするようになったと思います。それでは、なぜ、不正をするようになったのか。それは、人間は「弱い」からだと考えます。不正は良くないことです。その良くないことをするのは、「良くない人」だからではなく「弱い人」だから。そして、人間はみんな「弱い」。「良い」「悪い(良くない)」ではなく「弱い」です。

誰にでも、不正行為をおこなってしまう可能性はあります。テレビの中の話ではなく、日常的に不正をおこなってしまう可能性はあるのです。

まずは、自分の「弱さ」を認めましょう。その上で不正行為は自分が行為者になる可能性があるのだと認識しましょう。人間は誰しも、状況次第で自分が想像していなかった状態に陥ってしまう可能性が大いにあります。

Smart相談室は、社内には話せない相談も受けることが多いです。誰にも言えない辛さ、今後自分がどうすれば良いかわからないことへの不安、それぞれのフェーズでの思いを相談できます。一人では抱えきれない相談事も、第三者機関であることで相談できることもあります。

個人としておこなってしまった行為ではあるかもしれないのですが、それは職務上での行為です。まずは、自分の「弱さ」を受け止めて、ご自身の中にある、ご自身が求めていることを勇気を持って口に出してみてください。

「個人の成長」と「組織の成長」のギャップが個人の罪悪感に

ここまで会社と個人のことをそれぞれ述べてきましたが、その二者が貢献と誘引によって繋がっているのが組織(会社組織)です。

つまり「組織」は「個人」と「会社」の接点のような場です。この場は、会社側のビジョンや中期計画によって、その方向性やスピード感が形作られます。結果的に、組織の求める場は線形の成長を進むことになります。

一方、個人の成長は、ライフイベントを加味して、細かく上下しながら、全体的に右肩上がりになります。この成長線が一致しない時に、個人と組織の間に齟齬が生まれます。

組織としては思い通りの成長を実現できないことへのコストや、個人としてはモチベーションダウンや体調不良などが顕在化されることになります。

個人的な意見ですが、この成長線が一致しない時に、両者の間でそれぞれの思いを理解できないことが一番の課題ではないかと感じています。

私自身、両者の間の思いを理解するすべを見出すことは非常に難しいです。特に、個人の立場から考えた場合、自身の思いや状況を会社側に伝えることの難しさをクリアする手段を見出せていないです。

個人の24時間において、1日8時間仕事をするとして、仕事の占める割合は1/3です。もしかすると自身の思いの大部分が2/3を占める仕事以外のプライベートな部分だったとした場合、そのプライベートな部分を組織に打ち明けることは難しいのではないでしょうか。

もし仮に、プライベートの出来事による体調不良に陥った場合は、私傷病(業務外で発生したケガや病気)となり、会社外での出来事ということになります。

しかし、実際に組織への貢献をしようとした場合は、個人的な出来事からの影響を強く受けるのです。

このような現実の中で、仮に業務上での出来事から強いストレスを受けた場合は、会社の影響なのか、個人的な出来事の影響なのかも判断できなくなるでしょう。

もしかすると、自分を責めてしまったり、辛さから逃げられないまま自分を犠牲にしてしまう方もいるかもしれません。結果的に業務としての執行責任以上のことで、悲しい状況に陥ることもあるでしょう。

この文章を読まれている方が管理職の方であれば、ご自身またはご自身の部下の方の「個人の成長」と「組織の成長」を考えた場合、両者間にギャップが発生していないか確認してみてください。

その状況が、悲しい状況への引き金になっていないか、ギャップを埋めるために「組織」への働きかけができないか確認してみてください。

この文章を読まれている方が現場メンバーの方であれば、「ご自身の成長」と「組織の成長」の間にギャップが発生していないか確認してみてください。

その状況が、ご自身を追い詰めていないか感じてみてください。「個人の成長」と「組織の成長」はそもそもピッタリとは一致しないものです。

両者のギャップに追い詰められそうであれば、ご自身を守ることは悪いことではありません。そのギャップに罪悪感を持つことなく、ご自身の人生を歩んでください。