皆さんは企業の退職制度についてどのくらい知っているでしょうか。

現在、多くの企業で高齢化が進み、組織の硬直化が進んでいます。その中で、退職制度の見直しを検討している方も多いのではないでしょうか。

今回は企業の退職制度の中でも、選択定年制、継続雇用制度、早期退職制度といった制度について詳しく解説していきたいと思います。

労働基準法総まとめBOOK

労働基準法の内容を詳細に把握していますか?

人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。

例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。

今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。

労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。

目次

1.退職制度導入の背景

これまで一般的な定年退職の年齢は60歳でしたが、2013年の「高年齢雇用安定法」の一部改正で、希望者は65歳まで働くことができる世の中になりました。

また、最近では新型コロナウイルスによる業績悪化に伴い、人員を見直さなければならない状況の企業もあるのではないでしょうか。

このような中で、退職制度は高齢者により良い形で働いてもらうための手段として検討されてきています。

そもそも少子高齢化により社員の年齢層が高くなりがちな企業も多く存在しますが、そのような企業は若手社員が活躍できない傾向にあります。

そのため、世代間のバランスをとるためにも退職制度を導入する企業が増えてきているのです。

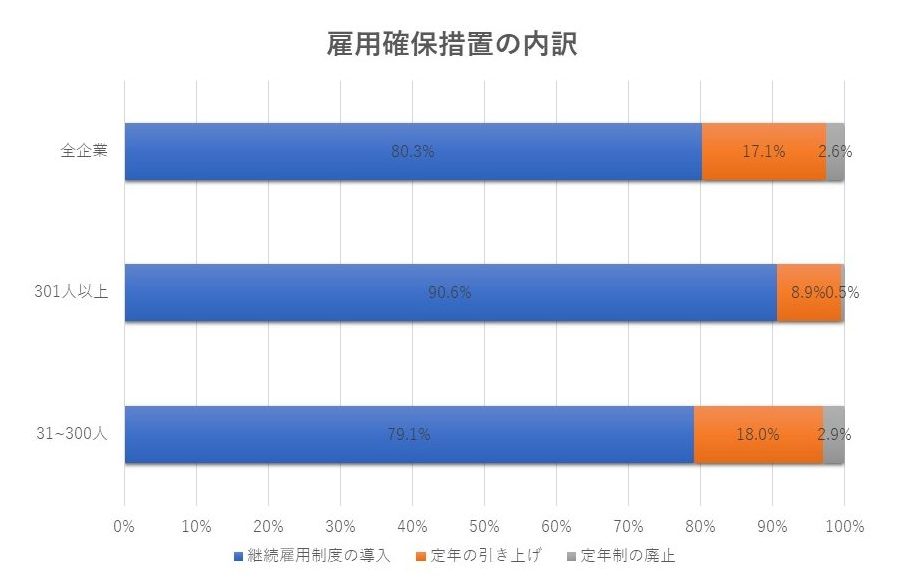

参考:雇用確保措置の内訳 厚労省『29年「高年齢者の雇用状況」集計結果』

*「定年の引き上げ」=「選択定年制」

2.退職制度の種類

では、実際の退職制度には、どのような種類があるのでしょうか。

今回は主に選択定年制、継続雇用制度、早期退職制度という3つの制度について、1つずつ解説していきたいと思います。

2-1 選択定年制とは

1つ目は、「選択定年制」です。

選択定年制は、定年退職の前に、従業員が自分の意思で退職の年齢を決めることができる制度で、具体的には、60歳から65歳の間で定年退職する年齢を自由に決めることができます。

近年では多くの企業で平均年齢が上昇し、組織の硬直化がみられるため、大企業を中心に導入されています。

2-2 継続雇用制度とは

2つ目は、「継続雇用制度」です。

継続雇用制度とは、本人の希望に応じて、雇用している従業員を定年後も雇用する制度です。

継続雇用制度は、「再雇用制度」と「勤務延長制度」の2つに分けることができます。

①再雇用制度

再雇用制度とは、一度定年退職した後、企業側が新たに再度雇用をすることで、雇用期間を延長する制度のことです。

この制度では、正社員としてではなく、新たに契約社員や嘱託社員として契約をかわすことができます。

正社員ではなくなるため、勤務時間や勤務日数などの労働条件を柔軟に変更することが可能です。

②勤務延長制度

勤務延長制度とは、一度退職の手続きをとる再雇用制度とは異なり、退職せずに雇用形態を維持したまま雇用を延長する制度のことです。

退職をしないため、役職や賃金、仕事内容は大きく変更せずに勤務期間を延長する形になります。

退職金の支払いは、延長期間終了の退職時に支払われます。

2-3 早期退職制度とは

3つ目は、「早期退職制度」です。

早期退職制度とは、従業員が通常よりも早く自主的に退職することができる制度のことです。

リストラとは異なり、従業員が自主的に会社に応募し退職できます。

早期退職制度は、一般的に退職金が割増されるため、セカンドキャリアを検討している従業員に対して、経済面を含めた独立の後押しにも繋がります。

3.選択定年制と継続雇用制度の違い

前章では、それぞれの退職制度がどのようなものなのかについて解説しました。

それでは、その中でも選択定年制と継続雇用制度にはどのような違いがあるのでしょうか?

選択定年制と継続雇用制度の違いを表にまとめると以下のようになります。

継続雇用制度よりも選択定年制の方が、家族手当などの手当てに関しては充実しています。

そのほか、休職や介護休業などの日数も選択定年制の方が多いのでメリットは多いといえます。

4.各種退職制度のメリット・デメリット

各種退職制度に関しては理解できたと思います。

ではいったいどんなメリット・デメリットがあるのかを一つずつ解説していきたいと思います。

4-1 選択定年制・早期退職制度のメリット・デメリット

選択定年制と早期退職制度のメリット・デメリットは、同様のものになります。

| 企業側 | 従業員側 | |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

それぞれについて、詳しく解説します。

企業側のメリット

- 人件費の削減

企業側は、従業員の早期退職により人員の整理が可能になります。よって、早期退職者分の人件費の削減ができます。 - 将来の退職金の負担軽減

早期退職により分散して従業員が退職することになるので、会社が従業員に支払う退職金の負担を軽減することができます。 - 社員の若年化を図ることができる

高齢のベテラン社員を退職者として送り出したら、社内の人員構成が大きく変わり、年齢層も若くなります。若い従業員が活躍すると、職場や会社そのものの雰囲気が変化することが期待できるでしょう。

従業員側のメリット

- 退職金の割り増し

会社が募集した退職に応じてもらう代わりに、当該従業員に対して支払う退職金を割り増しして支払うことがあります。割り増し分は「特別損失」という名目で支払われ、割り増し分の相場は年収の2倍程度と言われています。 - 再就職支援が受けられる場合がある

通常の定年退職では退職後の支援はないことが多いですが、再就職の支援が受けられたり、グループ会社がある場合はその企業に斡旋したりする場合もあります。

企業側のデメリット

- 一時的にコストがかかる

人件費の削減が見込めることから、長期的にみればコストを削減することができます。しかし、短期的にみると退職金の割り増しでコストが増えてしまいます。 - 生産性が低下する

人員を削減しすぎてしまうと現場がうまく回らず、生産性が低下してしまう可能性があります。退職制度を導入する場合は、現場の状況も確認する必要があります。

従業員側のデメリット

- 職と収入がなくなる

再就職支援を受けられる可能性があっても、条件に合った転職先が必ず確保できるかどうかは不透明です。また、割り増しされた退職金を受け取ったとしても、いつかはなくなってしまいます。退職後のことをしっかりと考えてから決断をしなければなりません。 - 退職金が思ったよりも割り増しされない場合もある

退職金の割り増しを期待して退職を決断しても、実際は思ったよりも割り増しされていない場合があります。そのため、退職を決断する時には割り増し以外の収入の見通しもつけておくといいでしょう。

4-2 継続雇用制度のメリット・デメリット

| 企業側 | 従業員側 | |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

それぞれについて、詳しく解説します。

企業側のメリット

- 人手不足を解消できる

定年退職後も働いてくれるため、人手不足の解消につながります。もちろん、定年前と定年後では体力などの変化が考えられるため、企業と労働者の双方にとって納得のいく条件や労働形態にする必要があります。 - 採用コスト・教育コストを削減できる

再雇用することによって新たに人材を採用する必要がなくなるため、採用コストや教育コストをかけないですみます。また、若手社員に対して経験豊富な従業員の教育とフォローができるので、成長スピードが早くなる可能性があります。

従業員側のメリット

- 職を失わずに働き続けられる

定年退職後も働き続けられるため、収入を確保しながら働き続けることができます。また、社会に参加しているという実感ができるので、自らの「生きがい」につながることも考えられます。

企業側のデメリット

- 世代交代が遅くなる

知識が豊富な従業員を再雇用することで若い社員の成長が期待される反面、若い社員の発言力や影響力が会社内で低くなってしまう可能性があります。このような「若手の萎縮」が起きないように上司と部下の関係性にも気を配りながら、働きやすい環境を創っていくことが重要になります。 - 人件費がかかる

定年退職後も働き続けるため、人件費はかかってしまいます。また、賃金に関してはトラブルが起きる可能性があるので、従業員と話し合いながら慎重に進めていきましょう。

従業員のデメリット

- 働くモチベーションが低下する

定年延長によりこれまでよりも賃金が低くなってしまう可能性があります。従業員のキャリア形成を企業側に任せていると、賃金の低下に目が向き、モチベーションの低下につながってしまうことが考えられます。 - 身体に負担がかかる

年をとると健康上の問題と仕事をうまく両立させていくことが重要になります。疲れやすくなったり、疲れが抜けづらくなるため、定年延長後は雇用形態の定期的な見直しが必要になるでしょう。

5.退職制度導入事例

最後に、退職制度を実施している2つの企業を取り上げたいと思います。

導入の背景、導入した結果どのような効果が生まれているのかも含め、解説していきたいと思います。

5-1 本田技研工業(選択定年制導入事例)

選択定年制を導入している企業に、自動車メーカーの本田技研工業があります。

背景としては、65歳まで就労を希望する従業員がいる一方で、60歳で退職を希望する声もあり、60歳以降の就労意識が多様化していることにあります。

退職制度の導入後は、60歳到達者の約85%が定年時期を60歳以降としている状況です。

従業員の反応としては、概ね好意的な印象で、「自身の専門性を活かした業務を継続できることはありがたい」などの声もあがっています。

今後の課題としては、年齢に関係なくきちんと仕事を付与し処遇していくことができる環境を構築していくことが課題のようです。

参考:選択定年制と退職金、H30東京シンポジウム講演資料(本田技研)

5-2 太陽生命保険株式会社(継続雇用制度導入事例)

継続雇用制度を導入している企業に、保険業の太陽生命保険株式会社があります。

背景としては、現在医療が進歩し、健康寿命が延びている中で、健康産業である同社の社員が、まずは長く元気に意欲的に働ける環境を整えるために導入に至りました。

最長で70歳まで働ける制度を導入し、1年毎の契約更新時に、「健康状態が良好で、標準以上の評価を2年間継続する」などの一定の基準が設けられています。

制度の導入は、すべて従業員に恩恵が及ぶ内容であり、全従業員の会社へのロイヤリティは高まりました。

これからは、50歳以降の従業員の能力開発、強みを生かしたシニアマーケットの開拓なども必要だと考えています。

さらに、シニア層を含む社員全体の生産性の向上のための仕組みも求められています。

参考:65歳超雇用推進事例集

6.まとめ

今回ご紹介した3つの退職制度は、共通して「若手社員の成長スピードが高くなる」というメリットがあります。

現在、VUCAの時代により、時代の変化が激しく先行きが不透明になっていますが、そこで必要なことは、斬新なアイデアを思いつくことができる若手社員であるかもしれません。

退職制度を導入することで、若手社員の成長が進めば、企業の成長につながるかもしれません。

また、退職制度を導入する際には、労使双方の合意が必要不可欠となります。そのため、よく話し合いながら検討を進めていきましょう。

これからの時代、より働き方が多様になっていくと予想されます。本記事を参考に、自社にも退職制度の導入を検討してみてはいかかでしょうか。