「ストレスチェックって、いったい何だろう…?」「義務化されていると聞いたけど、どのように対応すればいいのだろう?」

ストレスチェックという名前や制度について知っていても、企業として従業員におこなうための詳しい実施方法や義務化の背景について知らない方は多いのではないでしょうか。

本記事では、ストレスチェック制度に関して定められた具体的な法律やルールに関して、また従業員のストレスチェックを実施する際の流れなどについて、ご紹介します。

1. 義務化されたストレスチェック

そもそもストレスチェックとは、自分のストレスがどのような状況にあるのか、関連する項目について答えることで調べることができる検査のことです。

労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、契約の形に関わらず全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。

ただし、ここでいう全ての労働者には以下の制約があるので、注意が必要です。

○ ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます(一般定期健康診断の対象者と同様です)。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

(厚生労働省 「ストレスチェック制度 導入マニュアル」より引用)

1-1. 企業が従業員にストレスチェックを実施しなければならない理由

従業員の中には、仕事に熱を注いでいると、知らず知らずのうちにストレスが溜まってしまっている場合があります。

最近では、「うつ」などのメンタルヘルス不調に陥ってしまう方も多くなってきています。

令和元年度の「過労死等の労災補償状況」では、精神障害による件数が過去最多であり、企業として従業員のメンタルヘルス対策が非常に重要だということがわかります。

(厚生労働省 「令和元年度 精神障害に関する事案の労災補償状況」より引用)

1-2. ストレスチェックをおこなうメリット

このように、従業員のメンタルヘルス対策に関心が集まる中で義務化されたストレスチェックではありますが、企業側、従業員側の双方にメリットがあります。

それは、ストレスをどれだけ溜め込んでしまっているのか、自分は今どのような状態なのか、具体的に言語化した状態で理解できることです。

これにより、

- ストレスがたまらないように対処する

- 高ストレス状態であれば、医師と面接し、助言をもらえる

- ストレス状態に応じて、会社側に仕事の軽減などの措置を取ってもらえる

- データとして残ることで、より良い職場環境の改善に役立つ

といったことにつながります。

そして、ストレスチェックをおこなうことで、「うつ」などのメンタルヘル不調を未然に防ぐことが可能なのです。

1-3. ストレスチェック義務化を定める法律

前述のように、ストレスチェックは労働安全衛生法の改正によって義務化されました。

法律に記載されている詳細は、下記の通りです。

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要

2.ストレスチェック制度の創設

〇労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

〇ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

(厚生労働省 「ストレスチェック制度導入マニュアル」より引用)

労働者のストレス状況がわかるような仕組みを企業側が用意し、適切な形で従業員の健康管理をおこなうことが求められています。

2. ストレスチェックの流れ

それでは、ストレスチェックは誰がどのように実施すべきものなのでしょうか。また、具体的な対象者は誰なのでしょうか。

図や資料を用いながら説明いたします。

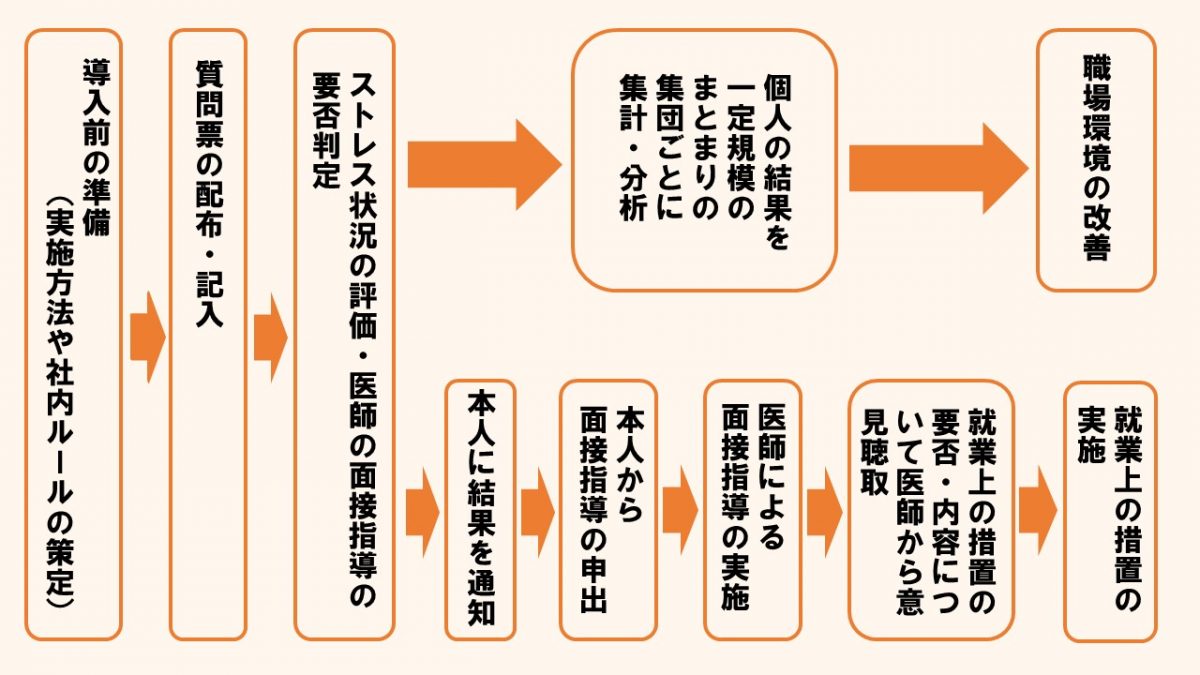

2-1. ストレスチェックの全体の流れ

ストレスチェック全体の流れは以上のとおりです。

まずは、導入前の準備として実施方法や社内ルールの設定をします。

次に、選定した医師が従業員に質問票を配り、従業員は質問票の記入をおこないます。

そして、医師により高ストレス者が選定され、高ストレス者には面接指導が必要である旨が通知されます。

その後、高ストレス者は面接指導を受けることを医師に申し出、医師が就業上の措置が必要だと判断すれば、会社が医師の判断に従うことが必要になります。

また、会社は従業員のストレス状況の結果の集計・分析をもとに、職場環境の改善に努めることが望ましいです。ただし、努力義務であるため、必ず実施しなければならないということではありません。

2-2. ストレスチェック実施前の対応

ストレスチェックの実施前には「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」ということを会社全体にアナウンスしましょう。

① ストレスチェックは誰に実施させるのか。

② ストレスチェックはいつ実施するのか。

③ どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。

④ どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。

⑤ 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。

⑥ 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。

⑦ 集団分析はどんな方法で行うのか。

⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。(厚生労働省 「ストレスチェック制度導入マニュアル」より引用)

などの項目について話し合い、決まったことは規定として明文化するようにしましょう。その際、すべての労働者に知らせることが必要です。

その後、「制度全体の担当者」「ストレスチェックの実施者」「ストレスチェックの実施事務従事者」「面接指導を担当する医師」を決めていきます。

こちらは1人がいくつかを兼任しても構いません。

2-3. 実際にストレスチェックを実施する

ストレスチェックを実際におこなう際には、まず従業員に質問票を配り、回答してもらいましょう。

(厚生労働省 「ストレスチェック制度導入マニュアル」より引用)

実施後は、選定した医師に回収してもらいます。高ストレスで医師との面接が必要な人を選び、本人に結果を通知します。

また、労基署に必ず報告書を提出しましょう。

2-4. 高ストレスだと診断された社員への対応

ストレスチェック後に高ストレス者だと判断された従業員から申し出があった場合には、医師に面接指導を依頼する必要があります。

なお、労働者からの申出は結果が通知されてから1か月以内、医師による面接指導は申出があってから1か月以内におこなわなければなりません。

また、高ストレス者が面接指導を受けた結果、医師により就業上の措置が必要だと判断された場合には、その指示に従いましょう。

たとえば、休職、残業禁止や労働時間の短縮、作業の転換などが挙げられます。

また、そもそもの働き方や職場環境に問題がある場合は、会社全体として改善に努める必要があります。

2-5. ストレスチェック実施後は集団分析をおこなう (※努力義務)

集団分析とは、実施者が一定の人数の結果を集計し、職場のストレス要因を評価できるものになっています。

こちらは努力義務ですが、職場の環境改善に大いに役立つので、取り組んで損はありません。ただし、集団規模が 10 人未満の場合には個人が特定される恐れがあるため、全員の同意がない限り、ストレスチェックの結果の提供を受けてはいけません。

原則10人以上の集団の場合に集計の対象としましょう。

3. ストレスチェックで気を付けること

3-1. ストレスチェックを実施できない者がいる

ストレスチェックを実施する上で、ストレスチェックを実施できる人とできないが存在します。

ストレスチェックは、医師や保健師、その他厚生労働省が定める者という規定があり、専門的なアドバス、評価方法及び基準の確認、面接指導の選定といった仕事を果たすことが役割となっています。

しかし、社員の解雇や昇進、異動などに直接的な権限を持つ人は、ストレスチェックを企画し、結果を評価する担当者になることはできません。

ただし、人事部=実施者になれないわけではありませんので、注意が必要です。

3-2. 各種法令違反にならないように

前述の通り、ストレスチェックの実施は法律で定められている義務になります。

ストレスチェック制度に導入義務・労基署への実施報告義務があり、未実施または、未報告の場合には最大50万円の罰則金が課されることがあるので、注意が必要です。

また、ストレスチェックが未実施だと、安全配慮義務に違反の可能性があります。

安全配慮義務とは、労働契約法で次のように既定されています。

「労働者は雇用契約に基づき、使用者からの指示命令に従って働く場所、時間、機器などの環境を決める企業は、労働者の生命、身体はもちろん心身の健康を保ちながら働けるよう職場環境に十分な配慮が必要」 (労働契約法5条)

安全配慮義務を違反した場合、会社は民法415条1項に定める「債務不履行」による損害賠償が請求されることがあります。

民法415条1項(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(LEGAL MEDIA 「安全配慮義務とは?違反が発覚したらどうなる?」より引用)

以上のとおり、損害賠償請求の規定が定められているので注意が必要です。

3-3. 従業員のプライバシー保護やその後の対応も確実に

従業員のストレスチェックに関する結果について、事業者が労働者から不正に入手することは禁止されています。絶対におこなわないようにしましょう。

また、ストレスチェックや面接指導の実施者には守秘義務があります。違反すれば刑罰の対象になるので、気を付けてください。

医師による面接指導を申し出た労働者に対して、解雇や退職推奨、配置換えなどの不利益になることをおこなってはいけません。

医師の指示をもとに、適切な対応をしましょう。

4. 実施したストレスチェックを次につなげるには

ここまで、ストレスチェックの流れや具体的な注意点についてご紹介してきました。

それでは、ストレスチェックを実施後の企業がおこなうべき行動とは、どのようなものでしょうか。

4-1. 職場環境自体の改善をおこなう

もし、企業内で残業やハラスメントが常態化しているのであれば、改善する必要があるでしょう。

また、空調設備が整っていなかったり、職場が暗い、狭いなど物理的な問題がある場合にも、できる限り社員が働きやすい環境にすることが大切です。

ストレスの少ない会社であれば、社員の作業効率が上がり、生産性が高まる可能性を期待できるからです。

ストレスチェックの結果を活かしていきましょう。

4-2. 集団分析の活かし方

集団分析は、使用する質問票によって変わりますが、職場のストレス要因が見えるようになっています。

たとえば、「仕事が自分でコントロールできるか」「仕事の量的負担」といった項目に対し、全国平均と比べて社員がどれくらいストレスを感じているかがわかります。

社員が仕事を多すぎると感じていることがわかれば、調整の余地を見つけられるかもしれません。

中には、上司とうまくいっていないという問題も見えることがあるでしょう。

5. まとめ

今回は、ストレスチェック制度が義務化された背景から、実施の流れ、活用方法までを解説いたしました。

皆さんの会社でストレスチェックをおこなう際には、ぜひ参考にしてみてください。