こんにちは。株式会社Smart相談室の藤田康男と申します。法人向けオンラインカウンセリング「Smart相談室」を運営しています。

今回は、「ストレスチェック」をテーマに、日本における普及率や、そもそも誰のためにおこなわれている制度なのかなどをお話していきたいと思います。

年末にかけて、ちょうど最近実施したという企業の方も多いのではないでしょうか。

【寄稿者】藤田 康男 | 株式会社Smart相談室 CEO

医療系人材紹介会社にて10年間、複数事業の立ち上げや組織マネジメントに従事したのち、2021年2月に株式会社Smart相談室を設立。これまでのマネージメント経験から、従業員のメンタル不調に関して課題感を持ち、独自の視点から、課題に対するソリューション『Smart相談室』を提供中。日本の生産性を高め、社会に貢献したいと考えている。

▶Smart相談室:https://smart-sou.co.jp/

▶Twitter:https://twitter.com/Yasuo_chan

目次

日本におけるストレスチェックの普及状況

ストレスチェックは、2015年12月1日施行された労働安全衛生法の改訂により始まりました。

正式には、「ストレスチェック制度」と言われる制度で、定期的に労働者のストレスの状況について検査をおこない、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的とされています。(*1)

厚生労働省の「患者調査」によると、2014年の時点で日本における精神疾患を有する総患者数は約392.4万人で、年々増加傾向にあります。入院患者数は減少傾向である一方、外来患者数は増加傾向にあることなどから、政府が対策としてストレスチェックを導入したと考えられます。(*2)

こうしてみると、「ストレスチェック制度」は当時の日本の職場におけるメンタルヘルス改善の施策として、大きな一歩となる画期的な制度と言えるかもしれません。

このようなストレスチェックですが、2017年の段階で、 ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施しています。(*3)

法的な実施義務があることにより、高い確率で導入されていると考えて良いと思います。

引用元

(*1)ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

(*2)厚生労働省「患者調査」

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000851859.pdf

(*3)ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

企業はストレスチェック実施後に何をしているのか?

ストレスチェック制度は、具体的には労働者が自身のストレス状態を知り、自ら対処するだけでなく、ストレス度が高いと判断された場合には、医師の面接指導を受けアドバイスをもらいます。

また、企業は企業内の特定の集団毎に分析する集団分析をおこない、企業として、労働環境の改善に務めます。

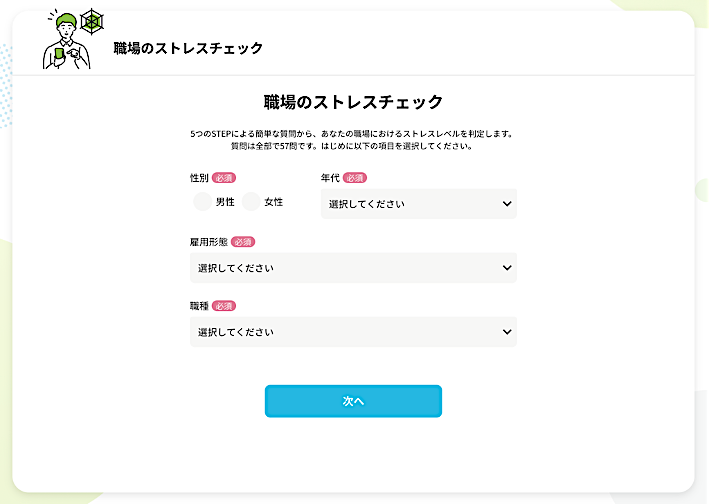

作業の流れは、まず従業員に、ストレスの状況を判断する「ストレスチェック」と呼ばれるアンケート調査をおこないます。この調査自体は難しいものではありません。

調査の結果をご本人にお伝えするとともに、ストレス度合いが高い従業員(以下、「高ストレス者」)には、医師面談を受けるように促します。(*1)

ここで注視したいのは、高ストレス者は医師面談を受けるように促されますが、医師面談を受けることは必須ではありませんし、企業側が強制することはできないということです。

仮に従業員が医師面談の催促を受けても、そのまま受け流してしまえば、医師面談には至りません。ストレスチェックは企業に義務づけられたもので、従業員に義務化されたわけではありません。

なので、医師の面接指導も、本人が希望した場合のみ実施されます。また企業規模が50人未満の場合は、実施は「努力義務」で、入社1年未満の労働者や労働時間が所定の4分の3未満の労働者は対象外です。

2017年の段階で、

- ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。

- ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。

- ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施。

という状況になっています(*2)

仮に高ストレス者が全体の10%いたとした場合、医師面談を推奨された高ストレス者の6%が実際に医師面談を受けたことになり、必ずしも、その受講率は高いとは言えません。

引用元

(*1)ストレ スチェック制度導入マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

(*2)ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

誰のためのストレスチェックか?

そもそもストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調に対応するために義務化されました。

2015年の開始から7年が経ち、その普及から円滑な運用の実現という最低限のバーはクリアされたと思います。

次は、見えてきた制度の課題に対応するフェーズに入っているのではないでしょうか。私なりに現在の課題を整理してみました。

【論点1】従業員が自ら自身のメンタルヘルスの状況を把握できているのか?

ストレスチェックを受けることにより、自身のメンタルヘルスの状況を把握できると思います。

しかしながら、変化のスピードが速い今日において、年1回の実施では、早期の発見は難しいのではないでしょうか。また、一定割合の方がストレスチェックの受講を拒まれています。

その大きな要因は、企業側にご自身の状況が伝わってしまう可能性があること、その結果として不当な扱いを受けることを懸念されているのではないでしょうか?

【論点2】ストレスチェックで「高ストレス者」になってからの対応で良いのか?

従業員がメンタルヘルス不調にならないようにすることを念頭に置くと、「高ストレス者」になってからの対応では遅いのではないでしょうか。

メンタル疾患は、一度、罹患すると治療に時間がかかります。また、治療の結果、回復しても再発の可能性もあり、患者さんにとっては非常にパワーが必要な疾患です。

ストレスチェックが義務化されているので、その導入は必須ですし、医師面談も取り組みに入っているので安心なのですが、導入自体が目的になってしまい、本来の目的が忘れられているようにも感じます。

ストレスチェックの導入は、メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を実現するものではなく、企業が必要な最低点の対応でメンタルヘルス対策をおこなう入口にすぎないのではないでしょうか。

ストレスチェックを従業員の元に届けませんか

ストレスチェックが従業員のためのものだとすると、少なくとも前項で記載した内容への対応が必要ではないでしょうか?

【論点1への対応】従業員が自由にストレスチェックをおこない、その内容をもとに自身の変化を確認する

ストレスチェックを「会社から言われて受けるもの」から「自由意志により実施し、結果をアーカイブできる」ようにするのはいかがでしょうか。

変化のスピードに対応するために、年1回の実施ではなく、いつでも何回でも受けることができるようにして、その結果をご自身で保有、その推移を把握するような取り組みがあれば、従業員自らの自身の調子を把握できるはずです。

【論点2への対応】「高ストレス者」になる前にも、なった後も相談できる

従業員がメンタルヘルス不調にならないようにするために、いつでも(「高ストレス者」にならなくても)何回でも相談でき、相談内容を問わない(「会社に言いにくいこと」も相談できる)という窓口があれば、「従業員がメンタル不調になる前」に従業員をサポート出来るのではないでしょうか。

私が運営しているSmart相談室は、上記のような対応を実現するサービスです。

というのも、上記のような課題とその対応の必要性は、私が管理職として多くの従業員をマネージメントする中で感じていたことだからです。

Smart相談室は、いつでも、どんな状態の方でもストレスチェックを受けられます。また、ストレスチェックの結果に関わらず、どんな方でも、どんな相談にも対応する相談窓口です。

その結果、メンタル不調になる前に従業員の方々をサポートすることが可能です。従業員の方々をメンタル不調にさせない、今よりも生産性をあげてほしい、そう思っている企業様に価値を提供しています。