出産のために会社を休んでいる期間は、会社から給料が支給されません。その間女性従業員やその家族の生活を支える制度が健康保険の出産手当給付金です。産前・産後期間中に給料の支給を受けていないなど、支給には条件があるため、担当者は間違いのないように事前に確認しましょう。

本記事では、出産手当金とは何か、申請方法や支給条件、出産手当金の計算方法を解説します。

目次

1. 出産手当金とは?

健康保険に加入する被保険者が、出産により会社を休んだときに支給される給付金です。給料が支給されない産前・産後休暇中も、女性従業員とその家族が安心して生活できるように導入された制度です。

1-1. 支給される期間

出産手当金は、原則として、産前42日から出産日の翌日以降56日の範囲が支給対象期間です。2人以上の妊娠では、出産日前98日から対象となります。なお、出産日当日は産前期間に含まれます。

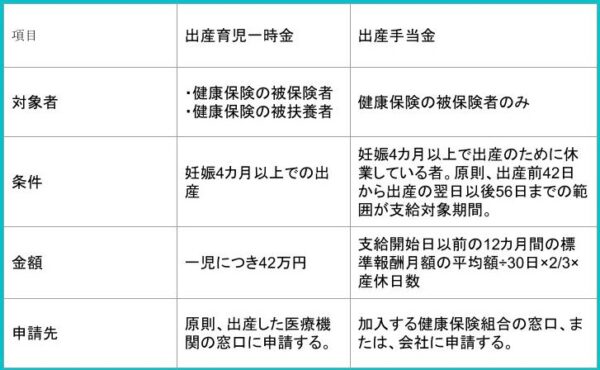

1-2. 出産育児一時金とは異なる制度

出産育児一時金は出産に伴う費用負担を目的とした制度です。そのため、会社の健康保険の被保険者本人だけでなく、被扶養者や国民健康保険の加入者も対象となる点に違いがあります。

それぞれ、詳細の違いは以下のとおりです。

2. 出産手当金の支給条件

出産手当金は会社の健康保険に加入している被保険者であることなど、受給にあたりいくつかの条件があります。ここでは、受給条件と間違えやすいケースを解説します。

2-1. 会社の健康保険に加入していること

1つ目の条件は、出産する従業員本人が会社の健康保険の被保険者であることです。健康保険であれば、協会けんぽ・保険組合・共済組合(公務員の場合)のいずれでも問題ありません。

なお、被保険者であれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの短時間労働者も出産手当金を申請できます。

2-2. 夫の扶養や国民健康保険に加入しているときは?

なお、出産する従業員が夫の扶養の健康保険に加入しているときは、出産手当金の支給条件に該当しません。また、国民健康保険に加入する従業員も対象とはならないため注意しましょう。

2-3. 産休中に給料を受け取っていないこと

2つ目の条件は、産休中に会社から給料を受け取っていないことです。例えば、産前休業中に有給休暇を取得した場合、その日については出産手当金が支給されません。また、同様の理由から、産休中でも会社から給料が支払われているときも、出産手当金は申請できません。

なお、支給された賃金が出産手当金の受給額よりも低いときは、差額分を請求できます。

2-4. 妊娠4カ月(85日)以降の出産であること

3つ目の条件は、妊娠4カ月(85日)以降の出産です。妊娠から84日以前の出産は、対象となりません。なお、4カ月以降であれば、早産や死産、人工妊娠中絶も出産と見なされます。

2-5. 妊娠後や産前・産後休業中に会社を退職したときは?

会社を退職した後でも、以下の点を満たしているときは出産手当金を申請できます。

退職日までに1年以上の継続した被保険者期間がある

資格喪失時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている

なお、退職日に出勤したときは条件を満たさないため、出産手当金は請求できません。

3. 出産手当金の申請から入金までに会社側がすべき対応フローとは

申請は従業員本人か会社か、どちらが行っても問題ありません。ここでは、会社が従業員から出産手当金の申請を受けた際の処理の流れを解説します。

3-1. 産前・産後休業の申請を確認する

従業員に妊娠の報告を受けたら、産前・産後休業の取得を確認しましょう。産前休業は出産予定日の6週間以内で取得可能ですが、任意のため本人の希望を尊重しましょう。

産後休業は出産の翌日から8週間以内で取得が可能です。ただし、本人の希望があっても、労働基準法上、産後6週間は就業させられません。なお、本人が希望し、医師の了承があれば6週間経過後は職場に復帰できます。

関連記事:産休・育休の対応や手続きにおさえておきたい知識|HR NOTE

3-2. 出産手当金の申請書類を準備する

従業員が産休に入る前に、「出産手当金支給申請書」を渡し、産休明けに持参するように案内しましょう。申請書は協会けんぽや加入する保険組合のホームページなどに掲載されています。

申請書には、被保険者の記号番号・氏名・生年月日・振込口座の他、医師または助産師が記入する欄があるため、忘れずに記載するように伝えましょう。なお、医師の証明には費用が発生することもあります。

3-3. 会社側の必要事項を記入する

従業員が産休明けに「出産手当金支給申請書」を持参したら、不備がないか、記載事項を確認します。問題がなければ、会社側が記載する「事業主の証明」欄に必要事項を記載しましょう。協会けんぽの申請書では、3ページ目が該当します。

なお、産前・産後に分けて出産手当金を申請するときは、それぞれの申請書に事業主証明の記載が必要です。

詳しい記載方法は以下もご確認ください。

3-4. 申請期限内に出産手当金を申請する

「出産手当金支給申請書」が整ったら、協会けんぽか健康保険組合の所定の窓口に申請書を提出します。なお、出産手当金の支給は1~2カ月程度の時間がかかります。また、申請は産休の翌日から2年以内まで可能です。

4. 出産手当金申請書の書き方・必要書類は?

ここからは、従業員が出産手当金を支給するための「出産手当金申請書」の書き方と、必要となる添付書類について紹介します。スムーズに手続きがおこなえるよう、あらかじめ把握しておきましょう。

4-1. 出産手当金申請書の用紙はどこでもらう?

出産手当金申請書の用紙は、協会けんぽのサイトからダウンロードが可能です。印刷時には、A4片面で印刷しましょう。

また令和5年1月以降は、申請書が新様式に変更されるためご注意ください。

申請書の記載方法に関しても、以下の記入例を含んだ手引きにて参照できます。

4-2. 出産手当金申請書に添付すべき書類とは?

出産手当金申請書への添付書類は、一部の条件に該当する方のみ必要となります。

出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12か月間に、下記の①~④のいずれかに該当する方は、

【別添】の書類の添付が必要となります。

① 勤務先が変更になった場合

② 定年再雇用などで被保険者証の番号が変更になった場合

③ 任意継続被保険者の期間がある場合

(なお、①~③のいずれの場合も、加入していた健康保険の保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」である場合に限ります。)

④ 加入していた健康保険組合が解散し、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入した場合

上記に該当する方は、以下のテンプレートと記入例を活用し、添付書類を用意しましょう。

5. 出産手当金の計算方法

出産手当金の受給額は以下の式で計算できます。

「支給開始日以前の継続した12カ月間における平均標準報酬月額額÷30日×2/3×産休日数」

標準報酬月額は、日本年金機構や協会けんぽのホームページから確認できます。

以下を例に、出産日予定日が早まったケースと、遅れたケースの出産手当金額を実際に計算します。

【例】

標準報酬月額30万円の被保険者

5-1. 出産日予定日より出産が早まった場合

出産予定日よりも5日出産が早まったときの出産手当金額は下記になります。

【産前休業分】

300,000円÷30=10,000円(1円未満の端数は切り捨てる)

10,000円×2/3=6,670円(10円未満の端数は切り捨てる)

6,670円×(42日-5日)=246,790円

【産後休業分】

6,670円×56日=373,520円

合計支給額:620,310円

なお、産前期間に変更はあっても、産後休業分の56日は変わりません。

5-2. 出産日予定日より出産が遅れた場合

出産予定日よりも10日出産が遅くなったときの出産手当金額は下記になります。

【産前休業分】

300,000円÷30=10,000円(1円未満の端数は切り捨てる)

10,000円×2/3=6,670円(10円未満の端数は切り捨てる)

6,670円×(42日+10日)=346,840円

【産後休業分】

6,670円×56日=373,520円

合計支給額: 720,360円

6. 出産手当金を理解して従業員が働きやすい環境を整えよう

出産手当金は、出産により会社を休んでいる女性従業員と、その家族の生活を支えるための保険給付制度です。そのため、支給条件や申請方法など詳細を把握していないと、従業員の不利益にもつながってしまいます。

また、申請の際は会社で記入が必要な箇所もあるため、事前に確認しましょう。出産手当金の理解は女性従業員が働きやすい環境を整える上でも大切です。