新型コロナは個人の価値観やライフスタイルの変化をもたらし、働くことを見つめ直す大きなきっかけとなりました。人々の意識変化のなかで企業運営を一新せざるを得ない状況となり、VUCA時代に適応した組織戦略が求められています。

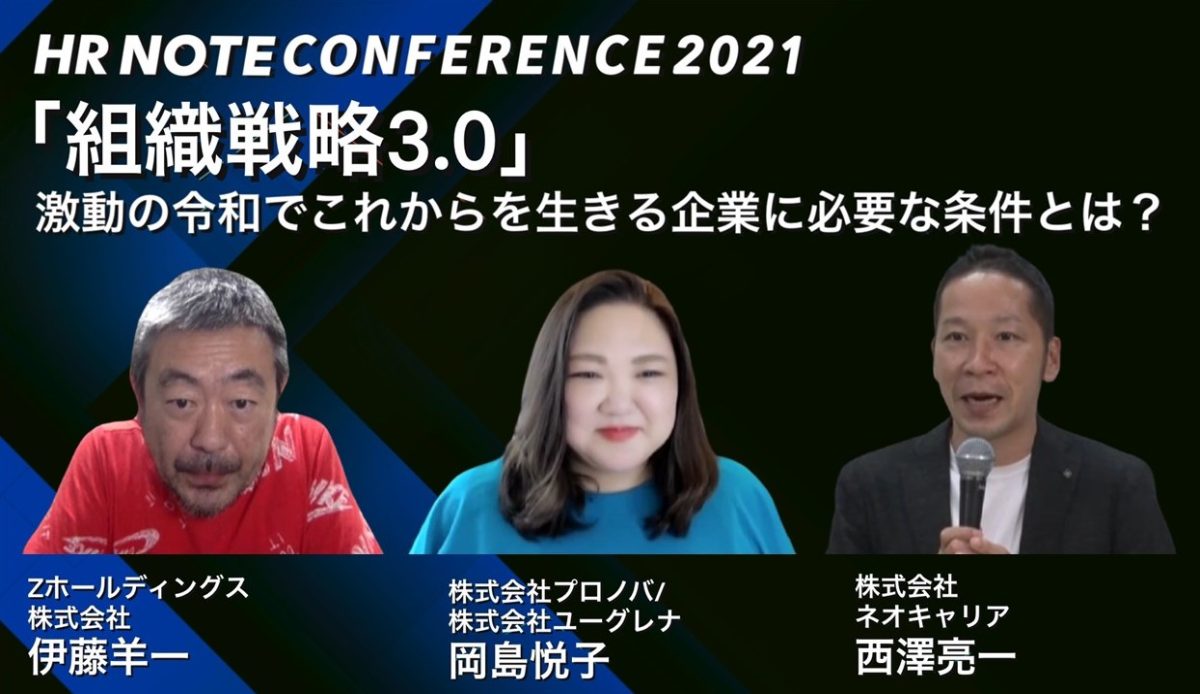

本記事では、2021年8月25日・26日に開催したHR NOTE CONFERENCE2021より、数々の企業の社外取締役を務め、年間200名超のリーダーシップ開発を手掛けてきた株式会社プロノバの岡島悦子氏と、ZホールディングスのZアカデミア学長を務める伊藤羊一氏をゲストに迎え、これからの組織戦略をテーマに議論いただいたセッションの内容をご紹介いたします。

古い慣習を捨ててガバナンスを大きく変えた丸井グループや、1on1文化やパーパスの共有で愚直に企業文化を変革させたYahoo!JAPANなどの事例をもとに「組織戦略3.0」についてお伝えします。

- 組織を変えたいと思っているけどなかなかうまくいかない…

- ダイバーシティ&インクルージョンについて詳しく知りたい!

- これからの組織に必要になることを知りたい!

といった経営者や人事担当者、マネージャー層の皆様は、ぜひ参考にしていただければと思います。

登壇者紹介

Zホールディングス株式会社 Zアカデミア学長/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長|伊藤羊一

株式会社プロノバ 代表取締役社長/株式会社ユーグレナ 取締役CHRO |岡島 悦子

モデレーター

株式会社ネオキャリア 代表取締役社長|西澤 亮一

2002年、西澤を代表取締役として会社を立て直すことに。

就任後より単月黒字化を維持し、1年半後には累積債務を解消。

存続の危機を乗り越え、以降、売上、社員数共に成長を遂げてきた。 現在は、「成長し続ける」という全社で掲げる思想の下、世界を代表するサービスカンパニーの実現を目指す。

みなさん、こんにちは。本日モデレーターを務める、株式会社ネオキャリア代表取締役の西澤です。

まずはお二人から簡単な自己紹介をお願いします。

Yahoo! JAPANやLINE、ZOZO、一休、アスクル、PayPayといったZホールディングスのグループ会社の企業内大学「Zアカデミア」を運営している伊藤です。兼業として、2021年4月に武蔵野大学にてアントレプレナーシップ学部を立ち上げ、現在は学部長として活動もしています。

また、執筆活動も精力的に行っていまして、今年は1月から5月まで連続出版をしていました。簡単な自己紹介になりますが、本日はよろしくお願いいたします。

伊藤さんといえば『1分で話せ』の著書が有名ですよね。本日の視聴者の皆さんの中にも、伊藤さんの書籍を読まれた方も多いと思います。続いて岡島さん、自己紹介をお願いします。

初めまして、経営のプロの場(プロノバ)の代表、岡島悦子です。プロノバの他には、日本初のバーチャルオンリー株主総会を実施した株式会社ユーグレナの取締役CHROを始め、上場企業6社で社外取締役を務めています。

本業では、社長と二人三脚で次世代の社長を作るという仕事に20年ほど従事しています。イノベーション、ダイバーシティ&インクルージョン、ガバナンスといったテーマで経営陣と対話を続け、経営チームを進化させるのが私の役目です。本日はよろしくお願いします。

1.サスティナビリティの認知拡大と社会から求められる「組織」の変化

お二方、自己紹介ありがとうございます。

本日のテーマは「組織戦略3.0」ですが、そのなかでも「心理的安全性」や「ウェルビーイング」などに焦点をあてディスカッションしていきたいと思います。

まずは、岡島さんから昨今の企業の動向についてお話いただけますでしょうか。

VUCA(ブーカ)の時代と言われて久しいと思いますが、コロナ禍になり、今まで以上に不確実性が高まっていると多くの皆さんが感じていると思います。

環境汚染や未来の社会の在り方について関心を寄せる方も多く、ステイホームのなかでご自身の家族や会社、働き方を根本から見つめ直す機会も増えているのではないでしょうか。

この変化の中で、各企業もさまざまなことを再定義し始め、DXやCX、SX(サスティナビリティ・トランスフォーメーション)に注力し、変化に適応できる組織をどう作るか趣向を凝らしている状況です。

とくに昨今は、サスティナビリティという概念の認知が急拡大し、事業開発を通して社会課題が解決されるかどうかが社会からの大きな関心事となっています。

ともすれば事業開発によって社会が損なわれる状態だった過去を振り返り、今後は「環境・社会・経済」を持続可能な状態に保ちながら組織づくりを進めること、これを意識しなければ容易には組織に人材が集まらないともいわれています。

また、株主の関心も大きく変化しています。財務情報に加えて、非財務情報であるガバナンスや人材に関するデータを提供してほしいという声が頻繫に聞かれるようになりました。

これは、投資家が有形資産だけでなく、無形資産にも投資する姿勢へと変化したことの現れです。

VUCAの時代では、今までの組織運営方法では通用しないことは周知の事実です。変化に適応するため、そして企業の現状維持バイアスを外すには「新しい視点を意思決定に持ち込める人材」が必要不可欠となります。

女性や外国籍人材、障がい者はもちろんのこと、中途入社者や海外経験のある人、あるいはスタートアップでの就業経験がある人など、真の意味での「多様性」が組織の中には必要です。

多様な視点での意思決定を取り入れて、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組まなければ、企業は生き残っていけません。

企業の意思決定が錆び付かないよう、人材の登用や人事配置に気を配り、将来世代の人材に積極投資していくことが重要だと考えています。

1-1. 10年の歳月をかけて組織変革に取り組んだ丸井グループ

岡島さんが見られている企業は、比較的スタートアップからメガベンチャーに成長していったケースが多いと思うのですが、そのなかでも丸井グループは少し異質なのではないかとお見受けします。

なぜ丸井グループが時代の急速な変化に適応し、アップデートできているのか、岡島さんの視点でご説明いただけますか?

丸井グループは現在5200名規模の企業で創業80年超の歴史ある企業です。私はハンズオンで社外取締役として関わり、就任以来、約半数の社員さんにお会いしてきました。

西澤さんが仰った通り、今でこそ丸井グループは先進的な取り組みが功を奏し、社内外から評価をいただいていますが、過去には「ファッションの丸井」「ヤングの丸井」と言われる時代がありました。

丸井グループは、もともと店ごとに縦割りの組織運営をしてきましたが、変化しなければ生き残れない時代となり、3代目の現、青井社長が就任した頃から変革に力を入れ始めました。

具体的には、共創投資としてメルカリやファヴリック東京、BASEといったスタートアップにどんどん人材を出向させて一緒にビジネスをつくったり、2021年6月にはガバナンスを大きく変更し、環境やESGの専門家、産業医の先生などが社外取締役やチーフ・ウェルビーイング・オフィサーに就任しました。また、事業会社を超えての自主的なジョブローテションもかなり進んでいて、いわゆる「手挙げ」文化に移行したりしました。

10年という歳月はかかりましたが、現在では縦割り文化は過去のものとなり、ウェルビーイングやサステナブル経営のKPIを明確に定め、社外からも評価されるような組織体制へ変化してきたと思います。

1-2. Yahoo! JAPANも10年前から1人ひとりの才能を引き出す組織運営を開始

ありがとうございます。続いて伊藤さんにお伺いします。

伊藤さんは、ヤフーが宮坂社長から川邊社長の体制に変わる時代をご存じかと思います。

ヤフーも丸井グループに引けを取らないくらい、さまざまな取り組みをされていると思いますが、傍から見ていてどのような変化を感じますか。

今岡島さんの話にあった丸井グループの昨今の変化を、ヤフーも2012年~2021年という長い時間をかけて、地道に取り組んできた印象があります。

2012年に宮坂体制になるまでは、丸井グループと同様、縦割り文化のいわゆる「大企業病」の体制だったという声もあったようです。この大企業病を壊したのが、宮坂社長でした。

宮坂社長は当時、「従業員の才能と情熱を解き放つ」というテーマで1on1を取り入れ、1人ひとりの人材にフォーカスする組織運営を開始しました。

数年の歳月をかけて1on1が社内に定着し、従業員も「才能と情熱を解き放つ」感覚を覚え、ある意味では組織のウェルビーイングを達成しました。

しかし、せっかく個の才能にフィーチャーしたにもかかわらず、当の社員たちが「なんのために才能と情熱を解き放ったんだっけ」と、疑問を持つようになってしまいました。

2018年、川邊社長にバトンタッチした後、宮坂社長が築いた流れを引継ぎつつ、彼は企業の進むべき方向を明確に打ち出しました。

「私たちはこれから、あの北極星に向かって突き進むんだ」と強くメッセージングをして、ZOZOの買収やLINEとの経営統合など、ビジョナリーな組織運営に旗振りをします。

ここまできてようやく、宮坂体制の時代に才能と情熱を解き放たれたメンバーたちが、自身の進むべき道を見出し腹落ちするようになります。

10年の地道な変革をとげてやっと今、大きなイノベーションを起こすフェーズに入ってきたのです。

変革には時間がかかるものですよね。丸井グループも10年かかっていますから。

才能と情熱を解き放つ土台づくりに6年、その時代があったからこそ川邊社長のステージに行けたのですね。

2.ダイバーシティ経営はトップのコミットメントだ

次のテーマに移ります。

NewsPicksで岡島さんから「ダイバーシティ経営は、トップのコミットメントだ」と発信がありました。

この発言の真意、お考えについてお伺いできますか。

2010年ごろから約10年かけて、私は多くの組織でダイバーシティ&インクルージョンの推進に携わってきました。

今のダイバーシティ&インクルージョンは女性活躍推進だけでは十分でなくなり、より多様な視点を取り込んで本音ベースで意見を言い合い、意思決定できる組織を作ることを重要視しています。

事例としてユーグレナのお話をします。

ユーグレナでは、チーフ・フューチャー・オフィサー(CFO)というポジションがあり、将来世代の若い方々に経営に参画していただく取り組みをしています。事業を通じて社会の未来について考えるとき、その時代の当事者となる将来世代の方たちの意見を取り入れないのはおかしい、という観点からこの取り組みが始まりました。CFO1期目は17歳の高校生、2期目の現在は15歳の方が務め、同世代のコミッティメンバーとともに活動しています。私たちは17歳、15歳のCFOからの提言を正面から受け止め、経営の覚悟として彼ら、彼女らの意見を取り入れています。

CFOをマスコット的に扱おうと思えばできてしまうのかもしれませんが、ただの「ポーズ」では意味がありません。見せかけの取り組みではなく、私たちが持続的に企業運営をしていくために、CFOの意見を、たとえそれが耳の痛い指摘だとしても受入れている最中です。

私は、例えば世代間ギャップのような、物事の見方、受け取り方が異なることに対して、「違うっておもしろいよね」と楽しめるといいな、といつも思っています。

また、CFOのような取り組みは、一時的なものに終わって、都合のいいときに梯子を外されては本末転倒のため、経営陣を巻き込みコミットすることも重要だと思っています。

違う意見を取り入れること、それを経営者のポーズではなく、本気でコミットすることが重要というメッセージだったのですね。

ところで、心理的安全性やウェルビーイング、ダイバーシティ&インクルージョンといったテーマの次には、何が来るとお考えでしょうか。

ウェルビーイングへの関心は、CSR、CSV、ESG、SDGs、サスティナビリティという流れからきていると思います。

ポストSDGsとして、2030年以降に仕掛けていくアジェンダとして、今、ウェルビーイング経営ということが言われているわけです。

今後は、従業員のウェルビーイングだけでなく、株主を始めすべてのステークホルダーの調和をもって企業価値を上げていくことを目指す流れになっていくでしょう。

ウェルビーイング経営が重要だと、国や行政もアジェンダ設定をおこなっている真っ最中です。

以前からウェルビーイング経営の流れはあったはずですが、コロナで加速した印象がありますね。

先ほどもあったように、個人の考える時間が増えたからですよね。

そうですよね。自分は何が好きか、どんな働き方、どういった仕事を選んでいくのかといったことを考える時間が増えたことも要因でしょう。

組織の掲げるパーパスと、自身の行動がシンクロしていないと違和感を持つ方が増えてきたのですよね。

5年ほど前は、もう少しもやもやとしていたはずです。

社会課題の解決と、企業が収益を上げることは、リンクしなくてはならないと頭ではわかっているものの、行動に落とし込めずもやもやしている企業が多かったと。

仰る通り、概念的には働く人のウェルビーイングの重要性や、事業開発によって社会課題が解決されるべきということは理解していたはずですよね。

しかし、多くの企業では頭ではわかっていても、行動に落とし込めずにいました。

とはいえ、例えば、昨今の「レジ袋の有料化」といったサステナビリティに取り組むシンボリックアクションが出てきたことで、絵空事ではなく行動していく重要性を多くの人が体感したはずです。

やっと、心と身体が一体になったイメージですよね。

シンボリックアクションが増え、本格的に企業が組織運営のやり方を変え出したなかで、いよいよ「人が企業を選ぶ」時代になりましたよね。

とはいえ、何からやればいいのか悩む人事はたくさんいらっしゃると思うのですが、何かアドバイスはありますか?

青臭い話かもしれませんが、やはりパーパスを見直すことが最優先でしょう。単なる理念ではなく、「こんな世界になったらいいよね」という世界観の話です。

今までは「世界一の〇〇になる」といった、ともすればマウンティング的なビジョンの企業が多かったかもしれませんが、実現可能かつすべてのステークホルダーが充実し、幸せになるパーパスをどう掲げるかが重要だと考えます。

結局、「なぜ皆がここに集まるか」の理由を言語化することが、エンゲージメントアップにもつながりますし、それが資本市場からの評価にもつながって、資金調達などもスムーズになります。まずはそこから始めるべきでしょうね。

3.質問コーナー

最後に、視聴者の皆さんから寄せられた質問に、時間の許す限りお答えいただければと思います。

Q1.心理的安全性が高く言いたい事が言える環境では、肯定的な意見が多く逆に否定的な意見が言いづらい環境になりませんか?

一番大事なのは、嫌なことを言っても相手を個人的に嫌いにならないことですよね。

心理的安全性とは、信頼関係の構築が土台にあって、耳の痛いことも皆のためと思って発言できる環境を担保することですから、個人攻撃ではありません。

コツとしては、批判と提案をセットにすることだと思います。

そうですよね。心理的安全性の高い環境づくり、その土台となる信頼関係を構築するためにヤフーのような1on1文化の構築が必要だったのだと。

古いものを壊して新しい挑戦をするときは、必ず議論がぶつかるものですよね。

心理的安全性もそうですが、議論がぶつかったときこそ、先ほどお話したパーパスに立ち戻って見つめ直すべきとも考えます。

Q2.心理的安全性とはGoogle社が発祥だと思いますが、どの会社もGoogle社のようにはなれないのでは…?

Google社を目指す必要はないですよね。

心理的安全性の定義って、「会社に来たくなる」「言いたいことが言えるようになる」の2つを達成することだと思います。

自社は自社らしく、目的意識を持って取り組んでいただければ良いのではないでしょうか。

Q3.これまで様々な経営者にお会いする中で、評価している企業とその理由を教えてください

手前味噌で恐縮ですが、ヤフーは素晴らしいと思っています。

個の才能を見出す環境を整え、北極星を指し示し、進むべきほうへ力強く導く。

これを愚直に続けているのは見習うとよいでしょう。

私が丸井グループの社外取締役として、青井社長を傍で見ていて思うのは、青井さんは「未来を指し示す」のが大変上手ということですね。

さらに、描いた世界を皆にも見えるよう話して伝え、ステークホルダーを巻き込んでいく力があると感じます。

あまりにも先の未来を描いてしまうと、周囲が置いてけぼりになってしまいますよね。

頃合いの良い先見性が重要だと思いましたが、青井社長はどのように取り組んでいるのでしょうか。

青井社長は、もちろんセンスもありますが、情報の取り方が非常にスピーディーですね。

また、気になることがあれば、すぐに行動して現地まで行く、その姿勢を続けているからこそ「次はこの未来がくるんだ」と、絶妙なタイミングで先取りできるのだと思います。

ヤフーの川邊社長の習慣や考え方などで、参考になるものはありますか?

川邊社長は、まず何でも面白がってますよね。経営者として非常にハードなことも日々起こるわけですが、彼は「色々勉強になってます」と必ず答えます。

もう1つは、経営者として色んな人と会っているのは当たり前ですが、社内の情報も細部まで取りにいっています。これは見習うべきでしょう。

社内のメールや共有事項は読み込んでいて、コメントも積極的におこないますし、今聞いている皆さんがイメージしている3倍くらいは情報を取りに行っている印象です。この圧倒的なインプット量が素晴らしいと思います。

鳥の目、蟻の目、魚の目と言いますが、経営者は鳥の目になりがちです。良い経営者ほど、蟻の目で情報を拾うことを愚直におこない、仮説が生まれるのだと思います。

Q4.優れた経営者にこれは欠かせないという要素をあえて1つ挙げるとしたら何でしょうか?

強いて1つだけ挙げるならば、不確実な中で意思決定する力です。経営者には、状況が不確実だから結論を先延ばしにするという選択肢はありません。

そのため、私たちは次のリーダーを作るために、打席に立ってどんどん意思決定をさせるよう意識しています。スポーツで試合を重ねるようなイメージですね。

私も1つだけ挙げさせていただくのであれば、未来をつくる力が重要だと思います。

事業は、「これがしたい」「あれがしたい」というビジョンや思いがあり、それに対して意思決定をしていくわけですから、未来を予測するのではなく自らつくっていく力が重要でしょう。

Q5.どうすれば女性がマネジメントに就きたいと思うのかアドバイスをください

いくつも要素がある中であえて言うなら「優等生的なマインドセットからの解脱」です。

女性は男性と比較すると自己効力感が低く、未来の自分に対する自信がない傾向にあるんですよね。自分が管理職になって務まる自信がない、と考えてしまいがちです。とはいえ、今いる管理職だって、最初からすごかったわけではないはずです。

管理職の皆さんは、誰しもがマネジメント初心者だったと伝えながら、女性の皆さんが鎧を脱いで解き放たれるように、小さな成功体験を積み上げてもらうしかないでしょう。

そのために、企業は女性に対して、チャレンジの機会提供をするのが良いと思います。

4.最後に

それでは最後に、これから組織開発に取り組む皆さんへメッセージをお願いします。

話をまとめると「みんな違ってみんないい」、これに尽きます。

個々を認め、伸ばすことができれば必ず組織も事業も成長していきます。

まずは1on1にトライして、個々と向き合うことから始めてみてください。

組織はサステナブルにしていかなくてはなりません。

寿命が延びて、働く期間も長くなっている今の時代では、変化に適応し続けるしか生き残る術がありません。古いものにしがみつくのが1番危険な考えだと思います。

人と違うことは面白い、変わっていくのって面白いよねと、「変化上等」ととらえていただけば良いのではないでしょうか。ぜひ変化を楽しんで進んでいっていただければと思います。

お二人とも、本日はありがとうございました。