マネジメント層の多くの方が関心を持っているキーワードの中に“モンスター社員”というものがあるかと思います。

本記事では、2021年8月25日・26日に開催したHR NOTE CONFERENCE2021より、株式会社We Are The Peopleの安田さん、ランサーズ株式会社の曽根さん、株式会社リブ・コンサルティングの権田さんという3名の組織に関するプロフェッショナルをお招きし、モンスター社員が生まれる理由について深く掘り下げたセッションの内容をご紹介いたします。

「モンスター社員が生まれないような組織を作りたい」「モンスター社員が生まれても対応できるようになりたい」といった方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

登壇者紹介

安田 雅彦|株式会社We Are The People 代表取締役

1989年に南山大学卒業後、西友とその子会社で採用・教育を担当。2001年よりグッチグループジャパン(現ケリングジャパン)の人事部門全般を経験。2008年からはジョンソン・エンド・ジョンソンで、組織人事やタレントマネジメントのフレーム運用、M&Aなどをリードした。2013年アストラゼネカへ転じ、2015年よりラッシュジャパン・人事統括責任者。6月末をもって同社を退職し、自身の会社を立ち上げる。

曽根 秀晶|ランサーズ株式会社 取締役

2007年よりマッキンゼー・アンド・カンパニーで、コンサルタントとして主に小売・ハイテク業界の大手クライアントの経営課題を解決するプロジェクトに従事。2010年より楽天株式会社において、「楽天市場」の営業・事業戦略を担当後、海外デジタルコンテンツ事業のM&A・PMIを推進、グループ全体の経営戦略・経営企画をリード。2015年2月、当社に参画し、2015年11月より取締役に就任。経営戦略、M&A、新規事業などを担当。著書に『強い組織を作る オンライン時代の戦略的リモート・マネジメント』。

モデレーター

権田 和士|株式会社リブ・コンサルティング 常務取締役COO

早稲田大学卒業後、新卒で大手コンサルティングファームに入社。部門の統括責任者・執行役員として活躍後、MBA取得を機に同社を退職。2014年米国ミシガン大学経営学修士を取得後、株式会社リブ・コンサルティングに入社。現在は同社の常務取締役COOとして、人事部門の統括およびベンチャーコンサルティング部門の統括を務める。国内外の急成長ベンチャー企業の経営コンサルティングを行い、数多く上場まで導いている。プルーセルの代表取締役、インパクトベンチャーキャピタルのパートナー。書籍「モンスター組織」「アクセル」等の監修者。

目次

1. モンスター社員を生み出してしまう『モンスター組織』とは

リブ・コンサルティングの権田です。

本日は「モンスター社員に対していかに対処していくか」だけではなく「モンスター社員を生み出してしまう組織のメカニズム」についても議論していきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。

そのために、まず前提として、簡単に僕の方から今回のテーマにもつながる「モンスター組織」というコンセプトについてお話しします。

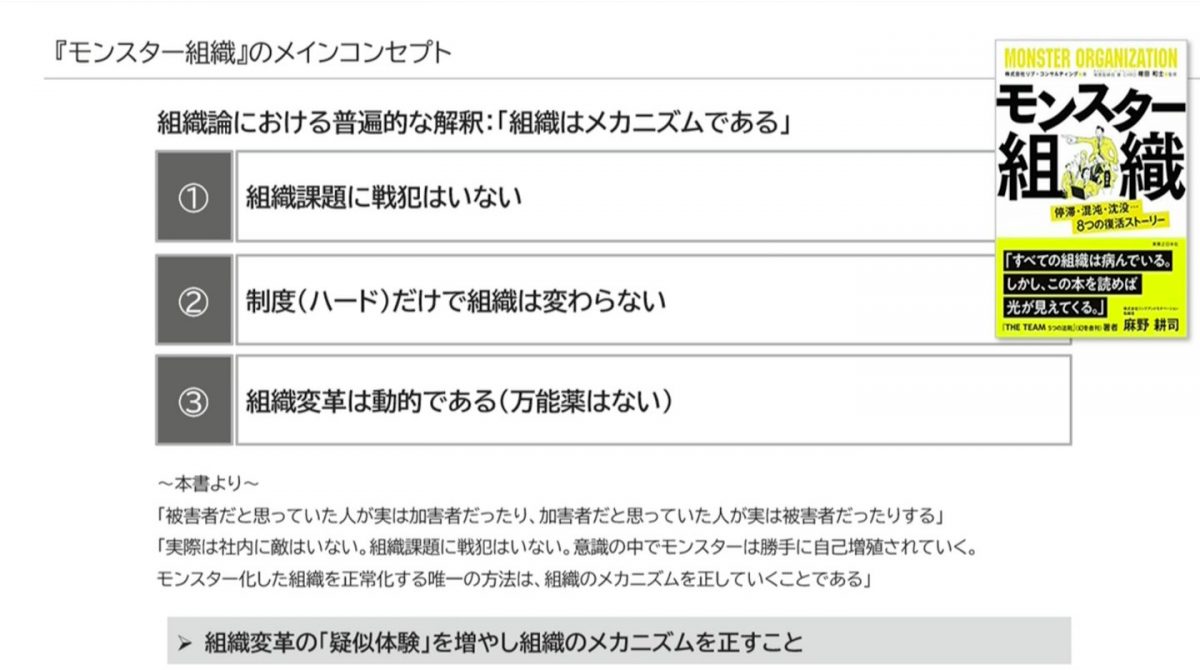

ここでお伝えしたいのは、「組織はメカニズムである」ということが組織論における普遍的な解釈であるということです。

組織論に戦犯となるような人はおらず、何か問題が起こったときに「誰々のせいだ」と考えてしまうことは、問題を大きくすることにも繋がりかねません。

また、組織というものは制度(ハード)だけで変えることはできず、課題を解決するための方法は、必ずハードとソフトの両面で考えることが必要になります。

そして、組織は動的なもので、時間が経つにつれて前は良かったものがそうではなくなることがあります。

すぐに効くような万能薬はありませんので、これらを踏まえて組織のメカニズムにどう立ち向かっていくのか、ケーススタディを交えながら議論していきたいと思います。

2. モンスター社員を生んでしまう些細な“ギャップ”

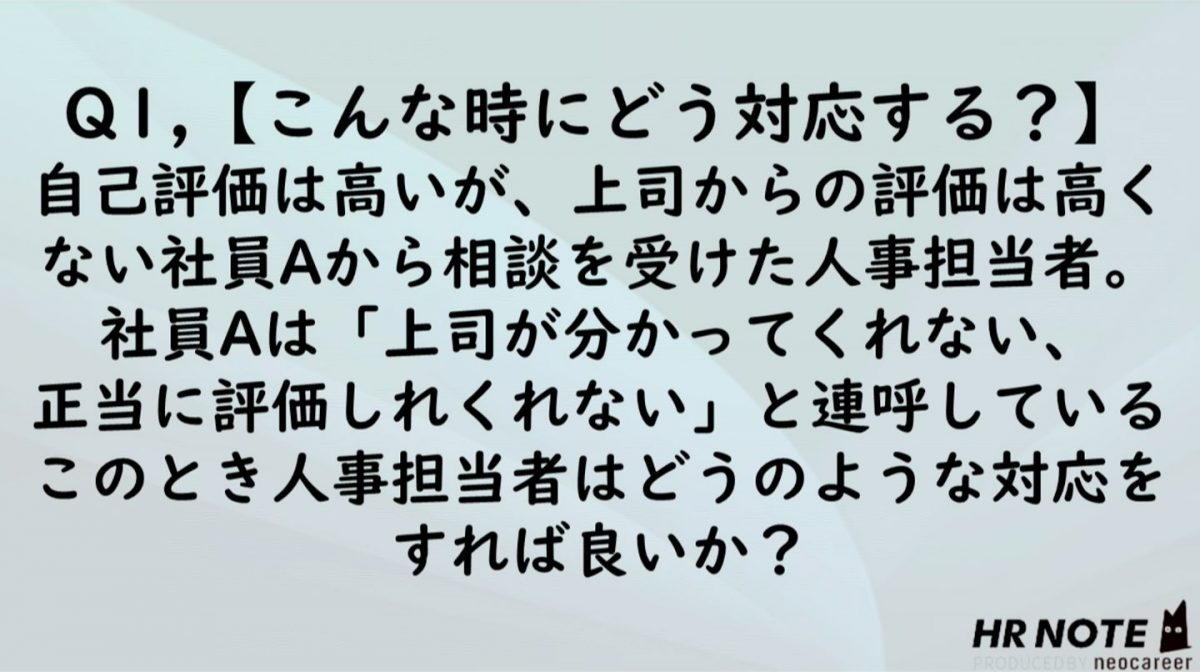

それでは、1つ目の問いとして、以下について考えてみましょう。

このようなケースは実に何回も直面してきたのではないかと思いますが、安田さんであればどのように対処しますでしょうか。

「うるさい!」と言ってしまいますね(笑)。

というのは流石に冗談ですが、この場合着目すべきは「直接人事に相談をしてきていること」で、この時点で上司との関係性が悪いことは明らかです。

まず前提として、自分の管轄でエンゲージメントやモラル、関係性について責任を負うのは管理職の責務だと考えています。

だからこそ最初に人事がすべきことは、上司に実際のところを聞きに行くことでしょう。

その上で僕の場合は、上司に対して社員Aと対話し、アプローチをおこなうことを求めますね。

誤解を恐れずにいうと、このような状況で「人事が張り切って現場に出ていくこと」はしてはいけないと考えています。

人事は困ったときの助太刀機能では決してないので、上司が正しいマネジメントで解決する、というのが本来あるべきメカニズムだと思います。

そうですよね。

うまくいっていない会社ほど「ダイレクトコミュニケーションが苦手」なことが挙げられるかと思いますので、コミュニケーションラインを減らして、直接のコミュニケーションができる環境を作るサポートをしてあげることが必要なのではないかと思いました。

また、マッキンゼーのような「Up or Out(昇進するか、さもなくば退職するか)」といったようにシンプルに解決していくイメージもあるかもしれません。

曽根さんの場合はいかがでしょうか。

そうですね。ミクロとマクロで二つ考えられるとは思いますが、ミクロでこの場面のみを切り取った場合についてまずお話しします。

安田さんもおっしゃったように、上司がいかに対処するかではあるのですが、マッキンゼーの場合では、「事実・解釈・感情・対策」に分けて話し合うことをします。

4つまで分けずとも、事実と感情を明確に区別できれば、大方のことは納得まで持っていけると思います。

マクロな視点で考えれば、まず「評価はメッセージである」と思いますので、正しくメッセージが伝わるような仕組み作りなのかなと思いますね。

現場の1つひとつに対処するのではなく、人事は「なぜその問題が起こるのか・原因がどこにあるのか・組織構造に問題があるのか」をしっかり考えて見つけにいかなくちゃなりませんよね。

お二人の話をお聞きすると、どんなケースにも共通することとして「認知のギャップ」によって問題は拡大していくと感じました。

事実▶︎解釈▶︎感情の順に厄介さが増していくとしたときに事実認識の段階でギャップを解消することが早期解決のコツになるのでしょうか。

権田さんのおっしゃる通りだと思います。

普段からこまめに事実認識を揃えるコミュニケーションが取れていれば、評価を受けたときに大きなギャップなんてなくなるはずですからね。

「評価はサプライズにしてはいけない」というのは鉄則だと思いますので普段からのコミュニケーションがカギになると思います。

ギャップが生まれたらいかに迅速・的確にフィードバックができるかが重要ですよね。

また、この時のフィードバックにも種類があると思っています。

「ありがとう!」という感謝が欲しいケースもあれば、「これができたら〇〇になれるよ」という評価が欲しい場合、さらには「ここはもっとこうした方がいい」というアドバイスが欲しい場合まで様々です。

したがって、フィードバックする側のリテラシーを高めることも必要になると感じますね。

非常に同感ですね。

昨今特に言われる「1on1問題」ってあるじゃないですか。

これがまさに曽根さんのお話と通じると思います。

1on1に対する期待が大きすぎるのが問題なのですが、「フィードバックの種類が正しくなかったとき」に受けた側が納得感を感じられずに不満を抱えてしまうというケースが往々にしてあります。

コンテクストに合わないコミュニケーションを選んでしまうことで拗れてしまうというわけですね。

ここで早速質問が来ておりましたので、ご紹介します。

Q. 法人のトップが育て上げた役職者において、その管掌メンバーが退職した際に問題が浮き彫りになった時にトップは役職者を庇うようなスタンスで問題の解決がされていない

上記で取り上げたQ1のさらに複雑骨折感がある課題で、非常に具体的な質問ですが、この場合はいかがでしょうか。

まずファーストステップとして「なぜ庇うんだろう」というところをもう一歩踏み込んで考えてみて欲しいですね。

原因はパワーバランスにあるのか、組織の構造にあるのか、必ずしも悪とは決めつけずに、単に「庇う理由」がどこにあるのかを見極めることが最初かなと思います。

下の人が上の人を動かすことは難しいため、解決というより、問題の本質がどこにあるのかを見極めて「再発しないためには」を考えていけばいいのではないでしょうか。

若干苦し紛れの回答にはなりますが、僕も似た経験があるのでよくわかりますね。

自分のスタンスを決めながら、それぞれのステークホルダーと対話していかないといけないということですね。

曽根さんはいかがでしょうか。

視点・視野・視座が異なる場合ってよくあると思っていまして、このような衝突の際に僕がよく考えることがあります。

それは「正義の向こう側にあるのは、悪ではなく、もう1つの正義だ」ということです。

安田さんがおっしゃったように、役職者を庇う理由に何か「見えてない事情や背景」がおそらくあるんですね。

その見えていないものが仮に巨悪だとすれば一掃するか辞めるしかないかなとは思うのですが、それなりの正義や意味があるものであったとすれば、まず自分から腹を割って理解しにいくことがいいのではないかと思います。

ありがとうございます。正義の向こう側の話はまさしくだと思います。

対立構造を作ってしまうと両者の乖離がどんどん広がってしまうので、A or Bではなく人事が間の立場として「第3の案をいかにデザインできるか」を追い続けていくことが、メカニズムを超える方法の一つになるのかもしれませんね。

僕はよく人事の課題って「ジグソーパズルではなくルービックキューブとして考えないといけない」と思っています。

1つの面が赤で揃っていたとしても裏側はぐちゃぐちゃかもしれないというように、いろいろな角度から見ていかないと解決できないのが人事・組織の課題であり重要なスタンスなのではないかと思います。

3. モンスター社員を生み出してしまうメカニズムとは

それでは続いて以下の質問に参りましょう。

モンスター社員が生まれるきっかけ・組織のメカニズムとはということで、企業の成長フェーズから経営まで経験されてきた曽根さんはいかがお考えですか。

フレームというよりも事例ベース、過去の実際の事件ベースでお話します。

ランサーズでは「ヒトではなくコトに向き合う」という信条は大切にしておりまして、魔女狩りはやらないことにしています。

人間ってなかなか割り切れないもので、いつの間にか敵を作り出して憎んじゃうことってあるんですよね。

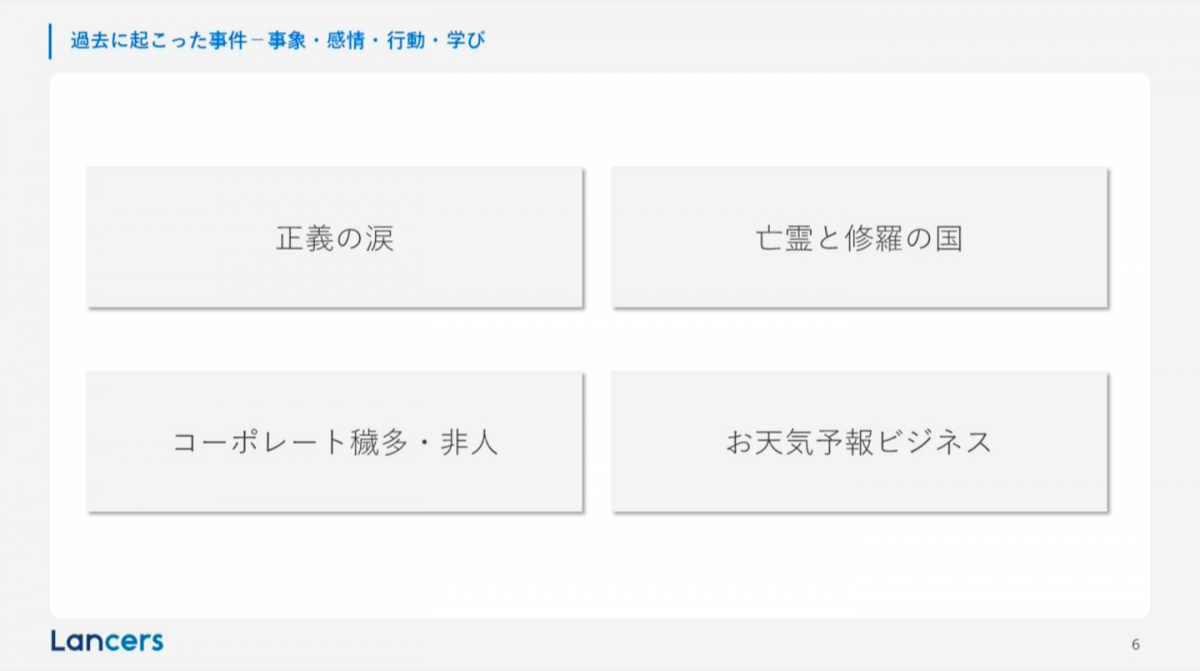

こちらのスライドでいうと、左上の「正義の涙」は経営幹部間の対立、「亡霊と修羅の国」は経営と現場の間の対立に関することを言っています。

一方で、左下の「コーポレート穢多・非人」は事業部と管理部の関係、右下の「お天気予報ビジネス」は事業部と開発部の関係のことを示しています。。

もう5年以上前のことですが、ランサーズでは見事に教科書的に陥るべき穴の全てにしっかり落ちながら、そこに向き合って、少しずつ歩みを進めていきました。

問題が起こる時の要因はケースバイケースなのですが、深掘りしていくと最終的には「関係の質」だったと思います。

「結果」の前に「行動」、「行動」の前に「思考」、「思考」の前に「関係」の質があります。

関係の質が良いとは、例えば「一緒に得た成功体験がある」など言葉ではなく互いの思い・考えが腹落ちした状態を指しています。

この関係の質が良い状態になるまでは、相手を責めてしまったり、敵を作り出してはめ込んでしまうんです。

先ほどの画像右上の場合では、現場は「経営が悪い」というのですが、「経営って誰のことを言うのか」というのは誰も知らないんです。

「経営という名の亡霊」を作り出してしまうんですね。

よくわかりますね。

「本社」や「〇〇事業部」などの概念への攻撃が始まると事態は余計に複雑化していきますね。

「会社として」とかね。

「会社って誰だよ」と思いますが。(笑)

カタカナの“カイシャ”を言っていることは多くあります。

勝手に対立構造を作ってしまって複雑化が起こると、それぞれの解釈の違いによって問題が起こるんですね。

まさしくですね。

「1 to 1」であればまだ対処のしようもありますが、「N to N」になってしまうと手がつけられません。

いかに早期に気づけるか、対処できるかが重要になってくる部分ですね。

場合によっては「仮想敵国」を作ることで中のエネルギーを1つにまとめるケースもあったりしますよね。

それでいうとマンガ「進撃の巨人」から改めて学んだなと感じました。

組織論・経営論の本質をついているなと感じてnoteにまとめたのでもしよろければご覧ください。

団結するために敵を作るの敵を作るのも1つの手段ではあると思いますし、対して共通の「パーパス」を作ることもその一つだと思います。

何か対処をした上で成功体験を作り上げていくことが必要ですね。

最近だとMission・Vision・Valueなどもよく聞くようになりましたが、会社の向かう方向を明確にして浸透させることは全員のベクトルを揃えるための方法の1つになりますね。

安田さんはいかがお考えでしょうか。

最近で言うパーパス経営のような話ですよね。

大事なことは「目指すべき方向性を掲げて見えるところに置いておくこと」「制度や評価において矛盾なく運用されること」じゃないかと思います。

その上で、会社の価値観をきちんと定めて掲げたとして、1年経った時に「上司や経営判断が価値観に沿っていたと思いますか」という形で確かめることは非常にカギになると感じています。

非常にわかる気がしますね。

こういう場合には「しつこさ」って重要ですよね。

はい。本当にそうです。

「そこまでやるか」ってくらいのしつこさがあって良いと思いますね。

以前に勤めていたLUSHとジョンソン・エンド・ジョンソンで共通していたのは「うちの会社的にはアリだよね」と言う言葉が多く聞かれることでした。

これはまさに細部にまで会社のValueやCredoが宿っている証拠です。

また、両者ともサーベイをやっていて、ジョンソン・エンド・ジョンソンなんかは事業部の業績が良くてもサーベイが悪いと外されたりもしてました。

とにかくこれでもかというくらいにしつこくやることを徹底していましたね。

「これはわかっているでしょ」という思い上がりのせいで、距離が開いていってしまうことは往々にしてあります。

手をかえ品をかえ「この会社の価値観とは」を言い続けることが重要なんですね。

その通りです。

さらに言えば「ビジネスにおいては綺麗事言っていられないでしょ」なんて言うメンバーを外していくことも必要だと思っています。

価値観に沿っていないアウトカムに対して「それはうちのやり方じゃないでしょ」と面と向かって指摘することは意外に重要だと思いますね。

組織の厳しさの中にも価値観を浸透させていくと言うことですね。

非常に重要であり、改めて気づかされます。

ここで話は変わるのですが、視聴者様からの質問には「モンスター社員」への興味が多く見られるので引き続き伺っていこうと思います。

こんな質問が寄せられているのでお聞きします。

「マイクロマネジメントは果たして悪なのでしょうか」

こちらについてはケースにもよるとは思いますがいかがでしょうか。

人によりますね。(笑)

僕個人としては「マイクロマネジメントは良くないからやりたいようにやらせよう」と言ってディザスター(惨事)を招くケースは多いのではないかと感じています。

その意味ではマイクロマネジメントは一定有効だとも思いますね。

そうですね。

マイクロマネジメントというよりも「マイクロオブザベーション(観察)」をしていくべきなんでしょうね。

めちゃめちゃ良いこと言いますね。

今ふと思いついたのですが、ありがとうございます。(笑)

モンスター社員の方って、様々な場面で「言葉にならない叫び」を抱えているケースは多いなと感じます。

モンスター社員の方が黒く染まってしまっているとしたら、変えてあげることは非常に難しいです。

すべきなのは「ごめんね。私のせいでそうなってしまったんだね。私も変わるから一緒に変わっていこう」という声かけなのではないかなと感じています。

その通りですよね。

結局組織って「父性」と「母性」の両方が必要だと思っています。

モンスター社員が多く生まれてしまう会社は父性のアプローチはあっても母性のアプローチが足りていない気がしました。

「自分をもっと見て欲しい・関心を持って欲しい」という声に応えていくことが最初の重要な1歩になるのではないでしょうか。

そうですね。

根本的なアプローチをした上で安田さんもお話をしていたこと、言葉を選ばなければ「適切に排除していく」ということも時には必要だと思います。

その時に難しい選択をリーダーがしていくことが必要ですよね。

人気取りに走ってしまわずに、ジャッジ・エッジに対処していくことが上の人間の役割かと思います。

4. 組織で「モンスター社員」を生み出してしまった後に立て直す方法

ここまでで語られた中に含まれるものもあったかと思いますが、「立て直すために」というところで伺っていきましょう。

何か心がけていることなどありますでしょうか。

先ほども申し上げましたが、人事やマネジメント層がはじめにやるべきことは問題や対立の「原因はなんだったのか」を究明することですね。

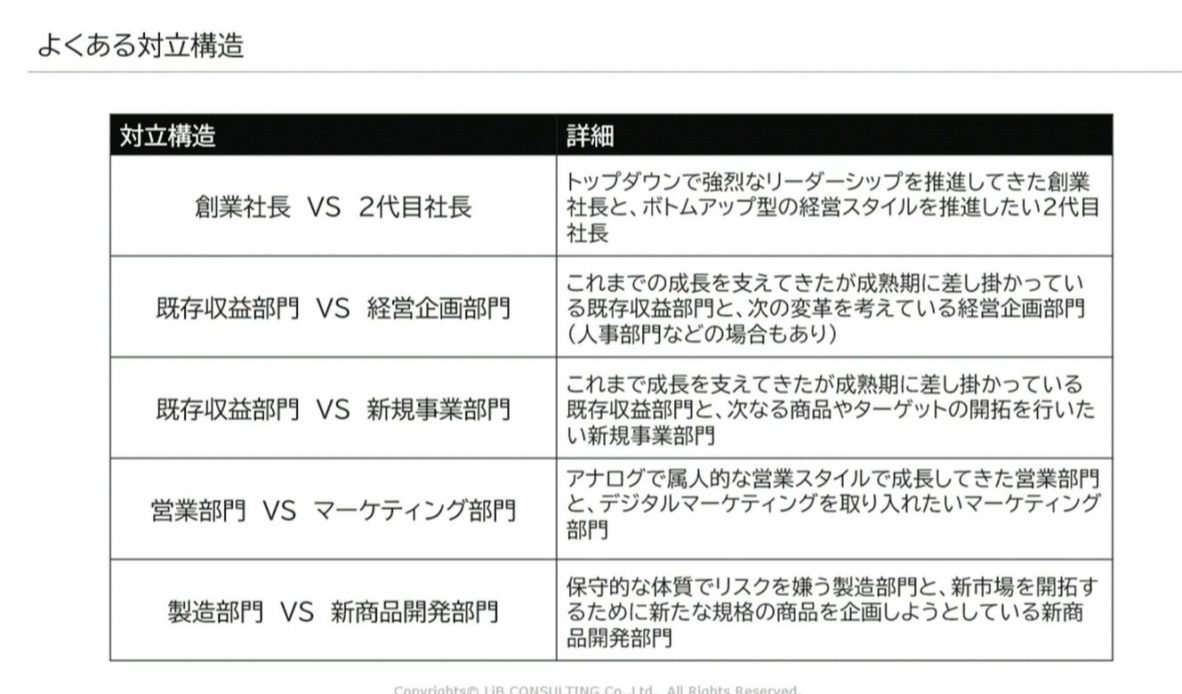

こちらの画像なんかは実にあるあるな対立構造を示しています。

本来はパーパスや理念などの1つのものに向かっているはずであるのに対立が起こってしまうのは目先のものに気が向いてしまってるからだと思います。

だからこそ、「目指すものはなんだったのか」に立ち返ることが非常に重要だと思いますね。

内向きと外向きのバランスですよね。

社内でA部門とB部門が競争して業績を伸ばすことは1つのモチベーションにもなると思います。

しかし、最終的に目指すところへ向かっていることは忘れてはいけないなと感じますね。

曽根さんはいかがでしょうか。

先ほどの亡霊の話とつながるんですけど、まず必要なことは「お祓いすること」ですよね。

ただ、それを一回の禊で終わらせるのではなく、様々なこととつなげていくことが大事だと思います。

部署やレイヤーが違う人たちとのつながりを演出していくことは、経営者や人事など組織横断で動ける人たちの役目だと思いますね。

ありがとうございます。

2人のお話を合わせて感じたこととして「ソフトオンピープル・ハードオンイシュー」であるべきだなということです。

解決すべきイシューが上位にあるからこそ、人に多くのリソースを取られすぎてはいけない。

みんながイシュードリブンであること状態を目指すことが重要ということですね。

あとはハッキリさせることですね。

もちろん犯人探しが目的ではなく、それ自体に意味はないのですが「原因が明確になること」は非常に重要になると思います。

このような問題はボヤッとしたまま終わってしまうことも多いですが、原因をしっかり突き止め、再発しないようにすることはしっかりやるべきだと思いますね。

5. 視聴者からのQ&A

ではここからは視聴者様から直接寄せられた質問にお応えしていきましょう。

Q. 役職や年次を超えて議論が闊達に起こる風土づくりを考えていますが、年長の役職者の理解を得るために助言いただけることはありますでしょうか?

まず1つ目の質問ですが、こちら安田さんいかがでしょうか。

これは年長の管理職が邪魔をしているというわけですね。(笑)

最近たまたま耳にしたのですが、ある会社が「組織活性化のために45歳以上の従業員に早期退職者を募集します」とのことで、僕は「45歳以上がいると、組織は活性化しないのか」と少しカチンと来たことがありました。

それは置いておくとしても、年長者の理解を得たいのであればまずは「なぜ理解されないのだろうか」を考えないといけません。

僕がワークショップの際によくやることは「入社から今までの会社の歴史を年表に書かせること」です。

そうすることで初めて、若手が年長者の過去の成功体験や経験を知ることができるんですね。

知っていく中で若手にとって共感できることも多く発見できますし、リスペクトが生まれることで一体感が出来上がったということはありました。

これは1つの手法に過ぎませんが、互いの理解を促進する仕組みは有効ではないかなと思います。

「リスペクト」は非常に重要ですね。

押し付けてしまっては本末転倒ですが、リスペクトが自然と生まれるようなメカニズムは本当に素晴らしいと思います。

Q. ギブアンドテイクにおけるテイカーはモンスター社員になってしまいがちだと思うのですが、この場合早期に対処するには何をしていけば良いのでしょうか?

もう1つだけ質問を取り上げたいと思います。

いわゆるフリーライダーのような社員がモンスター化してしまうのではないかということですね。

成長フェーズに起こりがちな話かと思いますが、こちらについては曽根さんいかがでしょうか。

抽象化すると、ギブする楽しさ・小さな成功体験をいかに感じてもらうかということになりますよね。

先ほどの相互開示の話に近いと思うのですが、まず「自己開示」というのはギブの1つだと思います。

言ってしまえば自分の幼少期の話なんてする必要ないじゃないですか。

でも、この開示を行うことで「この人は過去にこんな経験をしてるんだ」「この人と自分は合うかもしれない」など周囲からのポジティブなリターンがあるんですね。

だからこそ、自己開示のような一見ギブには見えないようなことから始めていくことが良いのではないかと思います。

ちなみに、ランサーズでは最近社員の「トリセツ」を作りました。その中でも面白いのが「他人をイライラさせる行動」とかの項目があるんです。

こうやって自己開示を促すのは面白かったですね。

6. モンスター社員から逃げずに辛抱強く向かい合うことが大事

では残り時間も限られてきましたので、この「モンスター社員とモンスター組織」という壮大なテーマでしたが締めに参りたいと思います。

「モンスター社員を生まないために」ということで曽根さんから総括をお願いします。

「辛抱強く」ってことですかね。

振り返ると「組織の負債」というものは1年後くらいに現れますし「組織の投資」に対する資産は2年後くらいに返ってくるなと感じています。

組織ってロングスパンで変化するからこそ、人事担当の方には愚直に辛抱強く向き合っていって欲しいなと思います。

ありがとうございます。では、次に安田さんお願いします。

はい。ありがとうございます。

曽根さんとも似たような話にはなりますが、何か問題が起こった時に「だからか!」と腹の底から納得できるまで問題を深掘りして欲しいということです。

もう1つは、モンスター社員から逃げないことです。

早期発見・早期解決を目指して「なんかおかしいな」と感じたら先送りせずにすぐに向き合うことをして欲しいと思います。

素晴らしいです。

お2人の総括として、まず“向き合うこと”、そして“ロングスパン・未来志向で取り組んでいくこと”、さらに途中で話に出ていた“パーパスドリブン”の三つが大きなキーワードだったと感じました。

改めて素敵なお2人をお迎えしてお送りできたことが何より嬉しく思います。

大変貴重なお話ありがとうございました。