本記事では、2021年8月25日・26日に開催したHR NOTE CONFERENCE2021より、2000年前後に起業を経験したサイボウズ・リンクアンドモチベーション・ネオキャリアの代表取締役3人が登壇したセッションの内容をご紹介いたします。

リーマンショック、コロナウイルスなど、紆余曲折ありながらも企業を成長させてきた3社の代表がこだわる「組織戦略」「企業文化」とはどのようなものか?

- 成長する企業の実例を参考にしたい

- 有事の際、どのようなリーダーシップが求められているのか知りたい

- これからの組織には必要なものが何か知りたい

といった方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

登壇者紹介

青野 慶久|サイボウズ株式会社 代表取締役社長

小笹 芳央|株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役会長

モデレーター

西澤 亮一|株式会社ネオキャリア 代表取締役社長

目次

1. 創業後最大の苦悩はいつだったか?

こんにちは、ネオキャリア代表の西澤です。

こんにちは、ネオキャリア代表の西澤です。

本日はサイボウズの青野さん、リンクアンドモチベーションの小笹さんに、「時代を築いた企業から学ぶ最強の組織戦略」について、お話を伺います。

まずは自己紹介をお願いします。

サイボウズの青野と申します。24年前に起業し、現在約1,000人の従業員がいます。

サイボウズの青野と申します。24年前に起業し、現在約1,000人の従業員がいます。

弊社では、グループウェア事業を展開しており、kintoneをはじめとする4つの主力製品があります。

このグループウェアを通して、企業理念である「チームワークあふれる社会を創る」ことを目指しています。

リンクアンドモチベーションの小笹です。

リンクアンドモチベーションの小笹です。

私は今から21年前、「これからの企業に必要なのは人材、特にモチベーションだろう」という想いから起業をしました。

現在、約1,500名の社員とともに、「私たちはモチベーションエンジニアリングによって、組織と個人に変革の機会を提供し、意味のあふれる社会を実現する」というミッションを掲げ、組織開発・マッチング・人材開発事業をおこなっています。

青野さん、小笹さん、ありがとうございます。

青野さん、小笹さん、ありがとうございます。

両社ともユニークな経営を実践しているということで、ここからはぜひ色々な角度からお二人のお話を掘り下げていきたいと思います。

まずは「創業後最大の苦悩とは?」というテーマにお答えいただきたいと思います。

1-1. 「社長辞めます」心が折れた中で確立した新しい働き方

最初に青野さんからお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。

最初に青野さんからお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。

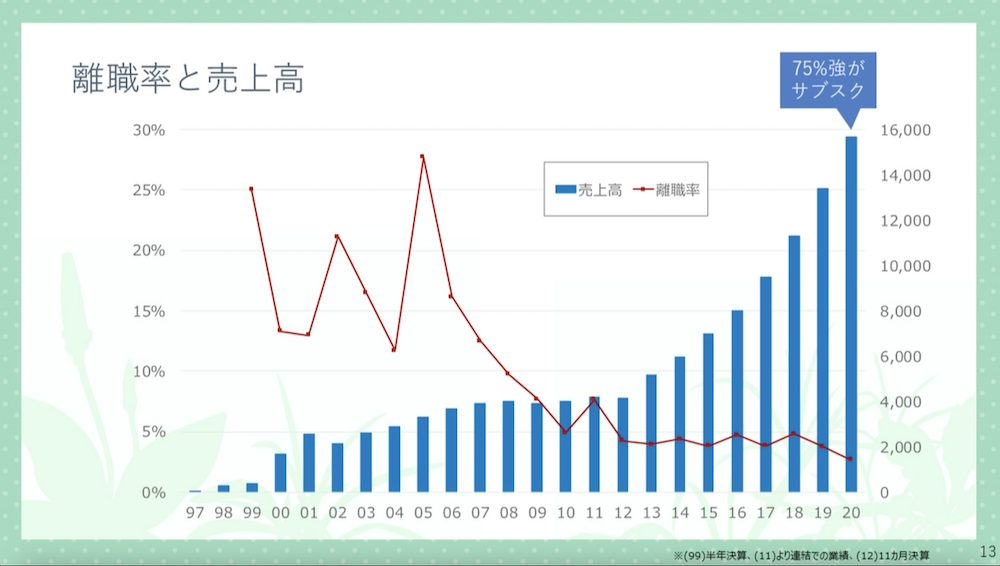

まずは、この「離職率と売上高」のグラフをご覧ください。

まずは、この「離職率と売上高」のグラフをご覧ください。

グラフを見て分かる通り、サイボウズで最も離職率が高くなったのは2005年で、これは私が社長に就任した年でした。離職率が増加する中、業績もなかなか伸びず、組織全体がガタガタの状態だったんです。

しかし、そういう状況に直面したことで、「まずは一緒に働く人が幸せな組織をつくる」という覚悟が、私の中で確固たるものになりました。

この覚悟が、現在サイボウズの代名詞となっている、「100人100通りの働き方」を生み出し、従業員のニーズに合わせて、働き方を自由にしました。

その結果、離職率は大幅に下がりましたが、今度はリーマンショックを受け、業績はなかなか伸びずに停滞していました。

でも面白いもので、メンバーのモチベーションが高い状態で働いていると、新しいアイデアがどんどん出てきて、2013年からは売上も伸び始めました。

こうやって振り返ると、やはりはじめの「組織を変える」ところが一番苦労しましたね。

覚悟を決めた時には様々な葛藤があったと思うのですが、そこから組織改革に振り切ったきっかけや考え方について教えていただきたいです。

覚悟を決めた時には様々な葛藤があったと思うのですが、そこから組織改革に振り切ったきっかけや考え方について教えていただきたいです。

実は、2005年末のタイミングで心が折れて、「社長辞めます」と泣きながら言ったことがあります。

実は、2005年末のタイミングで心が折れて、「社長辞めます」と泣きながら言ったことがあります。

でも、「青野さんここで逃げるんですか?」と周りは辞めさせてくれなかったんですね(笑)。

そんなどうしようもできない状況の中、松下幸之助さんの、

「本気になって真剣に志を立てよう。強い志があれば事は半ば達せられたといってもよい」

という言葉を知り、僕に足りないのは、命がけの覚悟なのだと気付きました。

そこで、買収した会社も一部をのぞいて売却し、自分が本気で取り組みたいと思っていたグループウェア一本に絞って、良い会社にしていこうと振り切ることができました。

この頃に今のサイボウズの文化や理念の原型が固まっていったんでしょうか?

この頃に今のサイボウズの文化や理念の原型が固まっていったんでしょうか?

その通りです。このタイミングで理念やカルチャーができはじめたように思います。

その通りです。このタイミングで理念やカルチャーができはじめたように思います。

1-2. リーマンショックをきっかけに、社員は「家族」から「投資家」へ

私は、リーマンショックを経験するまで「社員は家族」だと思っていました。

私は、リーマンショックを経験するまで「社員は家族」だと思っていました。

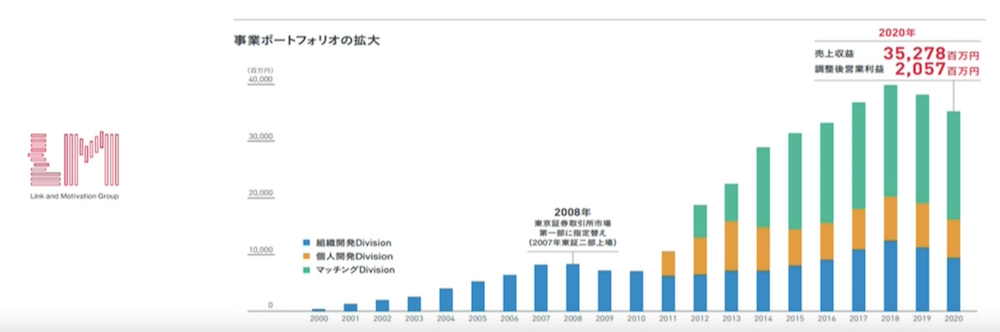

起業後は業績が伸び続け、ありがたいことに2007年には東証二部に上場、2008年には一部に指定替えもおこないました。

しかし、2008年からのリーマンショックの影響をじわじわと受けているうちに、2009年に業績ががた落ちし、取締役を解任して部長職として現場におりてもらったり、賞与カットなどを余儀なくされました。

そこから離職者が増加し、家族だと思っていた社員が去っていきました。やはり社員の離職は心が傷つきましたね。

「これでは心が持たない」と苦悩の日々が続きました。そして、このタイミングから「社員は投資家だ」と思うようになっていったんです。

というのも、社員は会社に直接お金を払うわけではないけれど、能力や技術、人生にとって重要な時間を会社に投資をしてくれる存在。

そう思うようになってからは、離職に対して「うちではなく、違う会社に投資をするようになったんだな」と、離職者にも優しくなれました(笑)。

また、「リンクアンドモチベーションに投資し続けよう」と優秀な人材から思ってもらうために、組織をより魅力的にしていく必要があると、そのような視点で組織づくりも考えるようになりました。

今までは離職者に対し、少なからずネガティブな想いを抱いていたのですが、社員は投資家だと思うようになってからは、「離職するのは、経営者として魅力的な会社をつくれていないからだ」という考えるようになりました。

ありがとうございます。この経験を経て、小笹さんが当初掲げていたミッションやバリューなど、コアとなる部分に変化はありましたか?

いえ、当初掲げていた「私たちはモチベーションエンジニアリングによって、組織と個人に変革の機会を提供し、意味のあふれる社会を実現する」というミッションに変化はありませんでした。

しかし、リーマンショックで停滞した空気感から、以前のような勢いを取り戻すためには、大きな変化を起こす必要がありました。

そのためにもまずは業績を取り戻し再び成長曲線にのせるべく、「モチベーションエンジニアリングは企業(toB)だけではなく個人の学びにも適用できる」という考えのもと、アビバという教室ビジネスの会社を買収し、toC領域にも事業を展開しました。

ありがとうございます。

まさに有事の際こそ、経営者の器が変わり腹が座るんじゃないかと思います。

2. 有事のリーダーシップで求められる「発信力」

今のお話に関連して、2つ目のトークテーマです。

平時の時と有事の時で、求められるリーダーシップはどう変わるのか教えてください。

平時の時は、現場の邪魔をしないよう存在感を薄めながら省エネ経営をしますが、有事の時には頻繁にメッセージを発信するようにしています。

「自分たちはもともと何を成し遂げたいのか?」など、根っこになるようなメッセージを発信し、社員からの意見も募っています。

昨年コロナが拡大し始めた際も、毎週のように私からのメッセージを発信していました。

有事の時は社員が不安になっているからこそ、本質に戻ったメッセージを頻繁に力強く届けるべきだと感じています。

今、社員からの声を聞くといったお話がありましたが、それはどのようにしてキャッチアップしているのでしょうか?

「コミュニケーションクラウド」という社内コミュニケーションプラットフォームを利用しています。

そこで私が発信した内容に対してコメントを記入してもらい、社員がどんなことを考え、どんな言葉が響いたのかを確認するようにしています。

一方的ではなく、双方向性が重要なんですね。

青野さんも有事をたくさん経験されてきたと思いますが、どうでしょう?

小笹さんと全く同じです。

働くうえでの不安を払拭するために、何を優先すべきか、トップからメッセージを発信します。

たとえば昨年の春、学校が休校になった際に、小さいお子さんが家にいると、いつも通りに働くことが難しいという社員が結構いて、多くのストレスを抱えていることがわかったんです。

そこで、「子どもが家にいて働けないのは当たり前だから、気にしないで家族を大事にしてください。そんなことで給料下げません」といったメッセージを発信しました。

その一言で、もやもやが解消されて救われる社員も結構いるんですよね。

3. 経営者として大切にしている考え方と、企業文化について

ありがとうございます。

続いて、「経営者として大切にしている考え方」をお伺いします。青野さんからお願いします。

私が大事にしているのは、おもてに出ている数字だけに振り回されることなく、会社に関わる人たちが幸せであることです。

何のために会社をやっているかというと、そこに関わる人たちに幸せになってほしいからであって、働いている人が不幸になってまで利益を生み出すことに意味がないと思っています。

私は2つあって、1つ目が「一点の曇りもない経営」です。

社員が矛盾を感じながら働いている状況が絶対に起きないよう、社内でもこの考え方を共有しています。

2つ目が、「言行一致の経営」です。これは、顧客に勧めるものはすべて、まず社員が試してみようという考え方です。

自分たちがやってみて良かったものを磨き上げて、それを顧客に提供していくように心がけています。

3-1.「ビジネスとは社会とのコミュニケーション活動」リンクアンドモチベーションの企業文化

ここからは、企業文化を作り上げるための組織戦略のポイントをお伺いします。小笹さんからお願いします。

従業員のエンゲージメントが大切な要素となるため、採用段階から企業メッセージに対する「共感」を重視しています。このエンゲージメント採用が、企業文化を作る礎となります。

これは「ビジネスとは社会とのコミュニケーション活動である」という考え方に基づいています。

社会に伝えたいメッセージを発信するための基地が会社であり、商品やサービスはメッセージを効果的に伝えるための「メディア」ですので、心の底から伝えたいものがあって初めて、働く人も企業も長続きするのではないでしょうか。

ありがとうございます。

以前小笹さんの書籍で “One for All, All for One” についてのお話を読んで非常に参考になると感じたのですが、そのあたり掘り下げて伺ってもよろしいでしょうか?

これは企業にとって永遠のテーマであると感じています。

”One for All, All for One”は、「個人は企業のために資するし、企業も個人のために資する」ということを意味しています。

OneとAllどちらかに偏らないよう、バランスを見ながら経営をしています。

3-2. 「カオスだけど機能する」サイボウズ4つの企業文化

サイボウズさんはかなり社員個々に寄っているように感じていますが、実際にどのように経営されているのか伺いたいです。

私は「何をするためにここに来たのか?」を大事にしています。

グループウェア一本に命をかけると決めたので、社員にも、「ここに入ったからには、グループウェアを通して社会を変えてください」とお伝えしています。

「チームワークあふれる社会を創る」という会社の理念をトップにピン止めして一つひとつの施策をおこなうことで、自然とOneがAllに向かっていく雰囲気が作れると思っています。

このAllに基づいて、Oneがつながっていくんですね。

サイボウズさんには「理想への共感」「多様な個性を重視」「公明正大」「自立と議論」の4つの文化がありますが、これについて詳しくお聞きしたいです。

当社の企業理念、「チームワークあふれる社会を創る」の実現に向かうためには、まず「理想への共感」が必要です。

もちろん、理想に向かう途中には様々な働き方や考え方があって良いと思っているので、「多様な個性を重視」しています。

とはいえ、全員がバラバラになっていると組織が崩壊する可能性もあるので、嘘をつかない「公明正大」さが必要になります。

このように多様な人々が働いていると、とにかく選択肢がたくさんあります。そこで必要なのが「自立と議論」です。自分の意志や要望をはっきりと伝えられることが重要なのです。

この4つの文化があることで、カオスだけど機能する組織が成立しています。

この考え方がプロダクトにも活かされていることが本当に素敵だと思います。

3-3. リンクアンドモチベーションの報酬は2種類?

ところで、小笹さんは以前「感情報酬」というキーワードについてお話ししていたことがありましたが、それについて掘り下げて伺ってもよろしいでしょうか。

いつも私は、報酬には大きく分けて2つあると言っています。ひとつが、大前提としての「金銭報酬」。そして、プラスして承認欲求、成長欲求などの「感情報酬」です。

これからの時代、この「感情報酬」を満たすのが上手な経営者が成功すると思います。

コロナ禍でリモートワークが進む中、どうしても孤独感や不安感が生まれてしまうことがあると思います。頻繁な声かけや見守りをすることで、感情報酬が崩れないようにしています。

4. 視聴者からのQ&A

ここからは、視聴者の方々からの質問に移りたいと思います。

ここからは、視聴者の方々からの質問に移りたいと思います。

Q1. 離職率が高い中でも新卒採用をしていたか?

まずは一つ目の質問です。

「離職率が高い中でも、新卒採用を積極的におこなっていましたか?」

青野さん、いかがでしょうか?

創業してからしばらくは即戦力が欲しかったため、新卒採用はせず中途採用ばかりしていました。

新卒採用を始めたのは、離職率が下がってからになります。

小笹さんはリーマンショック中、どうしていましたか?

新卒採用は続けていました。

弊社はクライアント企業に対して、「新卒採用はしたほうが良いですよ」と言い続けています。先ほど「言行一致の経営」と申し上げましたが、私たちは2001年から新卒採用をしています。

10年後の会社をつくるのは、新卒社員だと思っています。

1年後を変えたければ営業、5年後なら商品開発力、10年後なら新卒採用を見直す必要があります。

ですので、長期的に会社を成長させるために、リーマンショックの際も新卒採用を続けていました。

Q2. 離職理由で多いものは何か?

青野さんに質問が来ております。

離職率が高かった頃の離職理由は何でしたか?過去から現在に至るまで、離職理由の変化がなどあれば教えていただきたいです。

離職理由はほんとバラバラでしたね。

離職率が高かった頃、はじめはみんな社長になった自分が嫌で辞めたのかと思っていましたが、よくよく聞いてみたら、「実家の近くで働きたい」「友達が立ち上げる会社で働きたい」「お金がもっと欲しい」など、様々な理由があったんです。

となると、離職率を下げるための施策は1個ではだめですよね。そういった背景から、100人100通りの働き方を実行し始めました。

ありがとうございます。小笹さんは離職についてどうお考えですか?

そもそも会社も個人も変化していくものなので、一定の離職そのものは悪いとは思いません。

先ほどお話した「個人の自主性を尊重しつつ、全体との調和もお願いしていく」中でギャップが生じ、離職してしまうことは仕方のないことだと思います。

Q3. 抜擢や組閣のポイントは?

組織戦略には、抜擢や組閣など、どうやってチームをデザインするかという問題が付き物だと思います。

若手を重役に抜擢する取り組みをしている青野さんに、その意図や背景を伺いたいと思います。

まずは「社内取締役公募制」についてお話しします。

この制度をはじめるまでは、創業期のメンバーがそのまま役員として残っていて、「このままでいいのか?」という疑問が生じました。

そもそも、取締役はサイボウズにとって必要がないのでは、という意見も多く出ました。

サイボウズでは、全社員の業務内容やスケジュールなどが、誰でもすぐ分かるようになっています。

適正な経営が行われているかを監督するのが取締役の役割のひとつですが、情報共有が進んだ透明な組織では、取締役が仕切る必要はありません。

だったら「全員取締役」という意識で働いたほうが良いのではないかという結論が出ました。

とはいえ、法律上取締役は必要なので、「やりたい人」にやってもらおうということになり、名乗り出てくれた新卒メンバー含む計17人が現在取締役を務めています。

それを踏まえてお話しすると、人事や組織運営は、各メンバーの意思にそって実行すること、つまり、「やりたい人がやる」のが一番だと思っています。

逆に、やりたくなくなったらそのポジションを降りることもできます。僕も社長に飽きたら辞めるかもしれません(笑)。

自立的にやりたいことを考え、行動できる人が増えれば増えるほど素晴らしいと思っています。

素晴らしいですね。小笹さんはどうでしょうか?

僕は青野さんほど突き抜けた考えではありません(笑)。

企業は成長過程の中で機能分化と階層分化を繰り返していくものなので、当然上下関係が発生し、必要に応じて抜擢や組織編制をするようにしています。

その際、「組織全体として納得感の総量が大きいか」を最も大事にして決定しています。

Q4. いつまで働きたいか?

先ほど青野さんから「社長に飽きたら辞める」といったお話が出ましたが、視聴者の方から「お二人はいつまで働きたいですか?」という質問が来ています。

元気なうちは働いていたいですね(笑)。

同じですね。命をかけて「チームワークあふれる社会を創る」と決めたのだから、命が尽きるまでは続けたいと思います。

Q5. 企業理念に共感してもらうためには?

続いて、「企業文化や理念などを経営陣に心から共感・実践してもらうための手法やアイディアを教えていただきたいです」という質問がきています。

小笹さんからお願いいたします。

本来は経営陣に共感させるんじゃなくて、「共感している人が経営陣になる」はずなんですよ。なので、多分その質問は順番が逆になってますね。

みんなが納得・共感する企業理念づくりができていれば、おのずと浸透するはずです。

上からふってきた言葉を「共感しろ」と言われても難しいので、共感を得るためには、メンバーが納得できるように議論するというプロセスが必要になると思います。

企業理念の作り方

企業理念の作り方は色々あると思うのですが、どのような形でバージョンアップさせていますか?

グループウェア上に「企業理念スペース」があって、そこで企業理念について議論を重ねています。誰でも参加可能で、全社員に共有されています。

プロジェクトチームがあるのではなく、やりたい人が常に議論を重ねてアップデートしているんですね。

最終決定はどうやっておこなうんでしょうか?

規程上は最終的に私が判断することになっていますが、実際は、議論の中でだんだん決まっていきますね。

Q6. エンゲージメント採用は、なぜ組織文化の醸成に繋がるのか?

もう一つ、今度は小笹さんに質問が来ています。

先ほどエンゲージメント採用についてお話ししていましたが、エンゲージメント採用は、なぜ組織文化の醸成に繋がるのでしょうか?

エンゲージメント採用では、表層ではなく、深層レベルで企業への共感度合いを見るからです。

通常の採用では、スキルや能力を中心に見ていますが、それでは一番重要な「企業への共感」が抜け落ちているため、入社後にギャップが生じてしまうことが多々あります。

エンゲージメント採用は、そのような従来の採用に対するアンチテーゼだと思ってください。

Q7. サイボウズの給与体系はどう決まっているのか?

青野さんにも質問が来ています。

やりたいことをやりたい人がやるという働き方と、給与体系をどのように紐づけているのでしょうか?

社内に「金銭報酬チーム」というのが存在して、そこで議論し提示しています。

給与は、働く時間の長さ、成果、チームへの貢献度に、相場観なども加味し、総合的に判断し、会社と本人双方が納得できる額となるように、いわば「適当」に決めています。納得がいかない場合は、給与交渉ができます。実際に交渉を通して給与アップを勝ち取るメンバーもいます。

「正しい給与」というのは存在しなくて、そこにはやはり「納得感」が必要だと思います。

サイボウズには面白い制度が数多くあると思いますが、それも誰でも自由に提案できる仕組みになっているのでしょうか?

その通りです。やはりグループウェア内で、誰かの独り言だった提案にいいねがいっぱいつくと、それを人事がピックアップして制度化することがあります。

Q8. トップが企業文化やエンゲージメントを軽視していたらどうすべき?

それでは最後の質問に移ります。

トップが企業文化やエンゲージメントを重視していない場合、人事としてなにができますか?

それは残念ながら、他の会社に転職した方が良いかもしれません(笑)。

質問の答えになってないかもしれませんが、これからは働く個人が会社を選ぶ時代ですので、投資する先を変えたほうが幸せになれるかもしれません。

5. これからの組織戦略のあり方

最後にこのセッションの締めくくりとして、「これからの組織戦略のあり方」についてそれぞれ伺いたいと思います。

まず青野さんからお願いします。

「ネットワーク状の組織」と「情報共有のインフラ」が大切だと思っています。

サイボウズでは、ピラミッド型のような組織体制を取る必要はないと感じています。

僕は社長ですが、すべての意思決定に携わる必要はないと思っています。

各担当者のほうが専門性が高く、適切な判断を下せるのであれば、現場が決めれば良いと考えています。

そのため、組織もネットワーク状に広がっているイメージです。

ここで一番重要なのが、やはり「情報共有」で、いつでも気になった人が情報にアクセスできることが必要だと思います。

よく「リンクアンドモチベーションは宗教っぽいよね」と言われますが(笑)、そのたびに宗教ではないと否定しています。

宗教とは異なる地に足がついた状態で、凝集性の高い理念型の組織を作り、新しいことにチャレンジすることが大切だと思っています。

そこに必要なのが、先ほどもお話しした”One for All, All for One”なのです。

私自身、明日から実践したいと思うお話がたくさん聞けました。

本日はありがとうございました。