企業規模が拡大するに連れ、社員の状況を把握し続けることは難しい。

「各部署やチームの状況を、キャッチアップしきれていないんですよね・・・」

「毎日、社内で起こる問題の火消し作業で人事は手一杯です」

企業の人事の方々から相談を受けると、自社のコンサルティングサービスを提案するより先に、私は質問する。

「運用の改善だけではなく、テクノロジーを活用する選択肢はないか?」

チーム全体の状況を把握しきれないことは、決して人事の能力不足ではない。マネジメントセオリーで言えば、1人の人が直接面倒を見ることのできる部下の数は7人までだ。

しかし、テクノロジーの力を借りれば、それ以上のことが不可能でない。

目次

HR Tech市場の拡大

中国のフィンテックやエストニアの電子国家など、国や企業が主導となりデジタルトランスフォーメーションに勤しむ中、人事という仕事領域にも当然、テクノロジーやデータによる効率化の余地は見逃せなくなってきている。

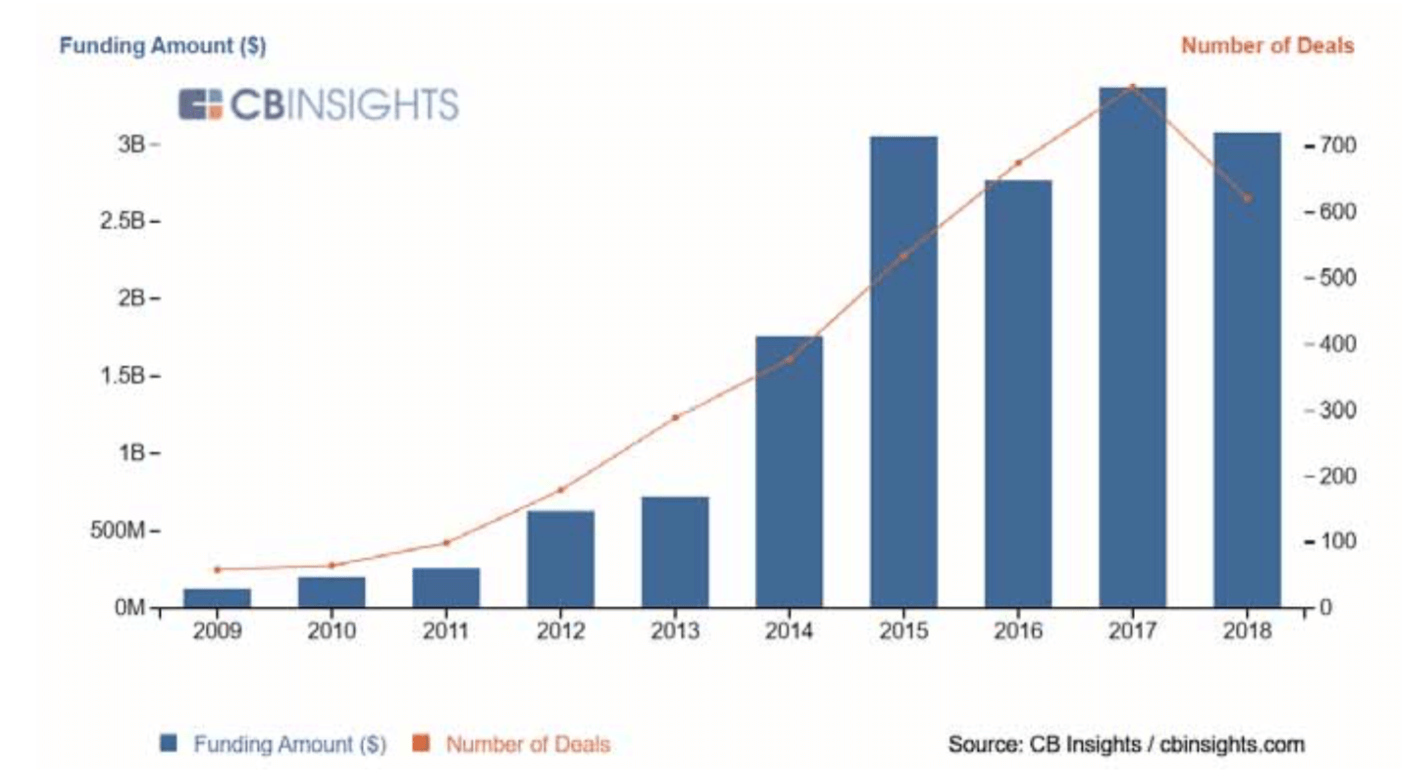

実際、人事領域で活用されるHR Techベンダーは約3,000社に上り、世界中のVCによる投資はこの10年で160億ドルに達している。

https://www.cbinsights.com/search/deals/?comLists=252745&limit=25&offset=50&displayType=table

しかし、私自身を含め、直接「人」と対峙し、「人」にしか解決できない課題への取り組みに誇りを抱いてきた「人事」領域の人間には、テックは全くもっての専門外。

いまや無視できないほどに膨らんだHR Tech市場を前に、さて、一体どこからどう手をつけたらいいのだろうか?

HR Techカンファレンスinラスベガス

HR Tech領域において世界のTOP10に入るインフルエンサーであるJosh Bersin氏は、以下のように、いま世界中のHRリーダーたちが置かれている状況に共感を示した。

私は20年以上、HR Tech分野のアナリストであり、この分野のベンダーには多くの敬意を払っています。HRリーダーとしてあなたたちはこのすべてを理解する必要がありますが、しかし、その数はあまりに多すぎる。

Josh Bersin氏

先週10月1日〜4日にかけて、ラスベガスでHR Technology Conference&Expoが開催。1998年から毎年アメリカで開催され、今年で22回目となる、この領域では世界最大級のイベントだ。

Bersin氏のようなアナリストと最先端のHR Techを手がけるベンダーが世界中から400社以上集まり、約100以上のセッションとプロダクトエキシビジョン(ブース展示)がおこなわれる。

カンファレンスの予習だけでも、圧倒される。たしかに、どれに当たりをつけるかを決めるには、あまりにも多すぎるのだ。

そこで、今回4日間のセッションに参加して得られた大量の情報のうち、異なるアナリストやベンダーが何度も繰り返し使った言葉、トレンド、考え方だけを抜き出し、なるべく簡潔にまとめてみようと思う。

HR Techにまつわる7つの”噓”

カンファレンスの中でも最もエキサイティングだったのは、元ギャラップ社のリサーチャーであるMarcus Backingham氏のキーノートセッション「仕事にまつわる9つの噓」。

今回は、そのタイトルになぞらえ「HR Techにまつわる7つの”噓”」と題して、私たちが抱きがちなHR Techの漠然としたイメージについて、より冷静で有効な捉え方ができるようになることを目指したい。

1.HR Techを選ぶ時に最初に考えるべきは機能だ

2.HR Techにより人事の仕事は楽になる

3.HR Techにより人の多様性が受け入れられなくなる

4.HR Tech導入はマネジャーの負担を増加させる

5.ピープルアナリティクスとは、人事状況の分析レポートである

6.HR Techの精度が上がれば、社員や人事は物事の判断や学習をしなくてよくなる

7.HR Techを導入すれば、アナログの仕組みはいらなくなる

1.HR Techを選ぶ時に最初に考えるべきは機能だ

「様々なベンダーの中から自社に最適なHR Techを選ぶとき、最も大事なことは機能の違いではない。そのテックを開発した企業の文化に目を向けるべきだ」

Kronos社長 Aron J. Ain氏

グローバルに展開する先進的なHR Techベンダーの1つである「Kronos」。

ユーザー企業のエンゲージメントや発展を支援しているが、それ以前に自社自身が社員の働きがいのある会社として「Great Place To Work」を始めとした数々の賞を受賞している。

[Kronosウェブサイト]

[Kronosウェブサイト]

テクノロジーのカンファレンスでありながら、今回、驚くほどに何度も交わされたキーワードは「信頼」だった。

このことから見えた、HR Tech市場拡大の明確な前提は、他でもなく信頼構築の必要性だということだ。

「時間とコストをかけて採用した人の早期離職ほど、会社にとって損失なことはない。どうしたら会社に愛着を持ってもらえるか?社員と会社、社員同士の間にどうしたら強い信頼関係を築けるのか、私たちもまだまだやることがあるわ」

セッションで私の横に座っていたウォルマートの採用担当者は言った。ウォルマートは、テクノロジーを活用した採用変革の成功事例としてセッションにも出ていた企業だ。

では、何をもって自社内での信頼、愛着をつくるか?これは企業によって異なる。企業文化の定義だ。

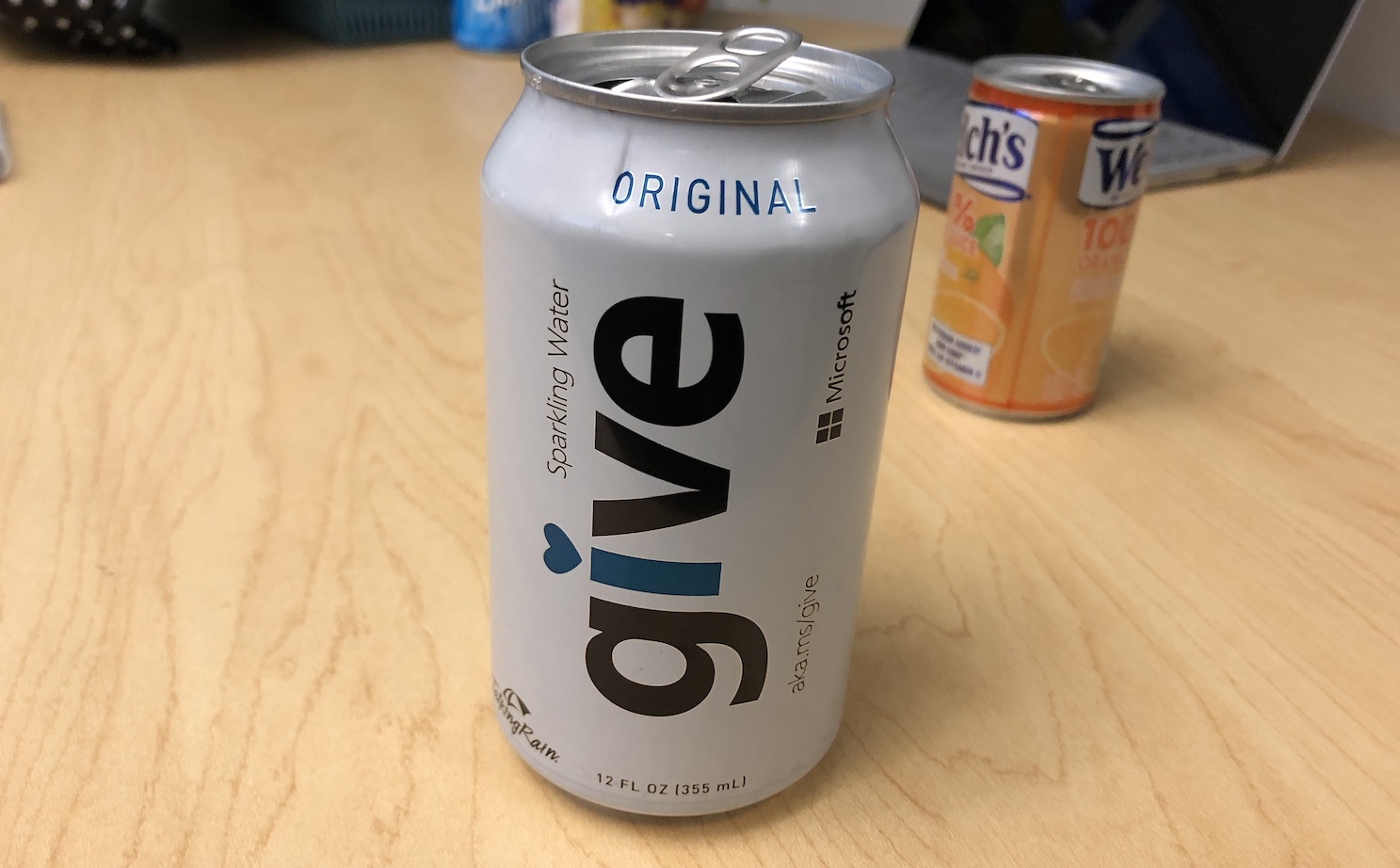

文化を再定義することで、自社のサービス・売上・社内プラットフォームの改革を続けているマイクロソフトには、新たな文化の1つの象徴として「giveプログラム」というオンラインプラットフォームがある。

社員が土日や空き時間に積極的に社外ボランティア活動に従事することを促進する。活動時間1時間につき25ドルを、社員が参加した当ボランティア団体に、マイクロソフト(会社自体)からも献金する仕組みだ。

ここに、「社員と会社が共に社会課題の解決に貢献する」という信頼関係の築き方が見られる。

[マイクロソフトオフィシャルブログより]

世界で最も働きがいのある会社とも言われ、ラスベガスに拠点を置く会社Zapposでは、社員の「WISH LIST」を共有する非常にシンプルな機能が社内インフラ上に設けられている。

そこでは仕事に関係なく、社員が日常生活上で欲しいもの・必要なもの(引っ越してきたばかりなのでベッドが欲しい、英語を勉強する本が欲しい、など)を共有し、社員同士で交換し合う。

この機能にも象徴されるZapposの文化は「家族」。自社独自の信頼構築の仕方、つまり文化が明確に定義されており、テクノロジーによりそれを実現するのだ。

[Zapposのカルチャーを広めるウェブサイト]

目指す文化や会話のあり様によって、望ましいHRプラットフォームのグランドデザイン、そしてその中に入れる機能は変わる。

当然、プロダクトを開発するベンダーの文化によって、そのHR Techのデザインのされ方は全く異なる。

自社の文化を定義し、ベンダーの文化と見合わせながら、必要なテック環境を整えていくという観点がまず最初に欠かせないことがわかった。

2.HR Techにより人事の仕事は楽になる

「HR Techは、人事の仕事を奪うどころか、人事の仕事をより崇高なものにする」

Josh Bersin氏

HR Techにより、人事の仕事は楽になるのか?

社内の信頼関係を築くことが人事の命題だとしたら、その手段は「会話」である。仕事内容や働き方のルールや制度を規定することそのものからは、信頼関係は得られない。

ルールの規定には1つの答え、1つの方針が必要だ。しかし、会話には適切な問いが吸い上げられ、社員と会社が効率的にその問いに取り組むための「体系的なプロセス」がいる。

エンゲージメントツールを手がけるHRベンター企業「Macorva」のCEO Carley Childress氏はこう強調する。

「1つだけの管理方針というのはもはや有効でない(Single management doesn’t work any more)」

[Macorvaの考え方についてCEOCarley Childress氏が紹介]

テクノロジーの活躍により、人事のコア業務は、手続き的な労務から包括的な会話のデザインへと変化しつつある。つまり、人事はより高度な仕事に取り組まねばならないということだ。

全社員に適用する1つの最適解ではなく、多様な会話が行き交い、それぞれに個別最適なソリューションが生成され続けるプロセスのグランドデザインが求められる。

このことをBersin氏は「今やHRプラットフォームとは、iPhoneのようなものだ」と説明した。

[Josh Bersin氏の基調講演]

「どのようなアプリを組み合わせ、全体として社員1人1人の体験が自由に満たされるiPhoneを渡してあげられるか」

そして、そのiPhoneの中身(個別のツールや機能)は、いつでもそのプラットフォーム内で交換ができる。

Pepsi社では、「プロセスシュレッダー」という、常にタイムリーに社員からの要望や必要に応じて、新しいツールを取り入れたり、いらなくなった古いツールを取り除いたりする。

こうして、社員体験づくりのためのエコシステムを常に手入れし設計し直すことが人事に求められるのだ。

3.HR Techにより人の多様性が受け入れられなくなる

「HR TechにおけるAIの役割は特に、バイアスを外すことにある」

この言葉は、セッションでもブースでも、AIを用いた採用管理プラットフォームを展開するほとんどのベンダー企業が強調した。テクノロジーによるダイバーシティ&インクルージョンの実現には大きな期待が寄せられている。

それには2つ理由がありそうだ。

1つ目は、テクノロジーによる”多様性”の高解像度化。今回のカンファレンスでは、ダイバーシティや「女性」活躍についてフィーチャーされていた。

[“Women in HR Technology”がフィーチャーされた今年のカンファレンスウェブサイト]

そこで登壇したオラクルの人財戦略バイスプレジデントGretchen Alarcon氏は、「ひとえに『出産』『育児』といっても状況や課題は多様だ」と言いきった。

「育児休暇後に同じポジションに戻れるかどうか」ということだけが、出産を終えた女性にまつわる課題の全てでない。

多様性とは、本当に多様なのだ。属性が同じでも、その中にたくさんの異なりがある。

こうした、経済的・精神的・身体的な”目に見えにくい”コンディションやニーズの多様さに対し、より繊細な可視化をもたらすアンケートツールがあり、斬新だった。

さらに複雑なことに、1人の人の中にも多様な人格やニーズがある。

これには、「(パルス)サーベイ」よりももっとタイムリーに、カジュアルに、ノーフォーマットで、社員の声を吸い上げる「ボイス」の機能が、チャットボット機能搭載を基本とした次世代HR Techの主流になってきている。

2つ目は、AIの精度向上による純粋なスキルマッチングの精度、高度なバイアスの排除。

多くの経営者が、社員の生産性に対して関心を寄せていることが研究結果としても明らかな中、業績達成に必要なスキルを兼ね備えた人材の獲得は欠かせない。

性別や人種といった、スキルに関係ない部分で採用者のバイアスがかからないよう、こうした偏見を取り除くマッチングアプリとして「Blendoor」「Gender Decoder」、脳科学に基づく高精度なスキルアセスメントアプリとして「pymetrics」「HireVue」が紹介された。

また、募集要項において、ある一定の層だけに響くような言葉遣いをしている場合に是正してくれる「Textio」なども斬新だった。

[急増するバイアス排除に長けた採用ツールたち:Josh Bersin氏ウェブ公開スライドより]

最後に、多様性を受容するためのテクノロジーそのものというよりはその使い方の工夫事例を紹介する。

社員主体の学習体験を可能にする LXP(ラーニングエクスペリエンスプラットフォーム)に、仕事とは直接関係のないフォトグラフィーやバリスタなど趣味のコンテンツを入れるという、HR Techベンダー「Saba」のアイデアは、なるほどと思った。

誰が何を学んでいるかをオープンにすることで、業務の中では垣間見ることのできなかった互いの多様なスキル・性格・趣味・アイデアを知り、語り合い、より多様な繋がり方ができる。

仕事に直接関係なくても会社としてオープンに歓迎・支援することで、社員の多様性が会社の資源になる、クリエイティブなアイデアだと感じた。

HRは会話である。多様な会話を引き出し、誰もが「自分の全てを会社に持ち込める(Bring whole self to work)」仕組みをテクノロジーを用いて実現する重要性について、オラクルGretchen Alarcon氏は情熱的に語った。

4.HR Tech導入はマネジャーの負担を増加させる

「マネジャーとしての意思決定には、たくさんの勇気がいる」

Kronos社長 Aron J. Ain氏

「Bridgeでは、裏付けられた専門知識とテクノロジーを用いて、マネジャーやメンターによる効果的なメンタリングを支援します」

Instructure Jeff Weber氏

「マネジメントをどう強化するか」という課題に、私自身コンサルタントとして企業の人事の方々と共に取り組む機会が多い。

「うちのマネジャーは日々の仕事で忙しいし、コミュニケーションやコーチングなどのトレーニングには興味を示さないかもしれない・・・」。

このような人事の方々の心配とは裏腹に、新たに導入された1on1に困惑し、部下とのコミュニケーションに苦悩し、いったい何が効果的なのか、喉から手が出るほどそのティップスを欲しているマネジャーの方々に出会うことは少なくない。

テクノロジーでも、同じことが言える。確かにマネジャーは忙しい。

しかし、もしもそれが、彼らの苦悩や葛藤を少しでも解決に向かわせ、精神的、時間的な余裕を結果として増やしていくものであれば、導入時の懸念とは裏腹に大きな効果がある。

Googleである時、こんな実験がおこなわれた。

「1回きりのマネジャー研修を丸1日漬けでやること」と、「毎週1つずつマネジメントに関するナレッジ(=専門知識に基づいたティップス)の配信」と、どちらが実践効果が高いのかを検証するものだ。

結果は歴然、後者の方が圧倒的に高かった。

人事も、我々コンサルタントも、この事実を受けとめ、これまでの考え方を見直さなくてはいけない。

「効果的なマネジメント」「リーダーシップ」「コミュニケーション」「アンコンシャスバイアス」などについて、包括的に身につけることよりも、必要な時に、必要なこと、実践可能(Actionable)なことを知りたい。これがマネジャーの本音ではないだろうか。

こうしたマネジャーの本音に寄り添うのが、「15Five」や「Bridge」のサービスだ。

会社の文化構築を目的に開発された15Fiveは、1on1のアジェンダ提案、目標管理、パルスサーベイ、互いに褒め合う機能などがあり、マネジャーが本来担ってきた役割を半分代替するだけでなく、最適なタイミングで効果的なアクションを促進する。

また、Instructure社によるBridgeは、社員体験の向上に焦点を当てた包括的なプラットフォームで、社員のキャリア開発、パフォーマンス管理、学習支援を実現する。

従来はマネジャーにほぼ委ねられてきたこれらの支援を、全ての社員(部下)が自立して自分の育成計画を立て実行していけるようにする革新的なエンプロイーエクスペリエンスプラットフォームだ。

人事やコンサルは、毎日のようにマネジャーや社員の側にいられない。でも、テクノロジーならそれが可能だ。

マネジャーにとってHR Techは、決しの負担を重くする存在ではなく、負担を減らしながらも、使えば使うほど自分をより良いマネジャーへと育んでくれる、重要なパートナーなのだ。

5.ピープルアナリティクスとは、人事状況の分析レポートである

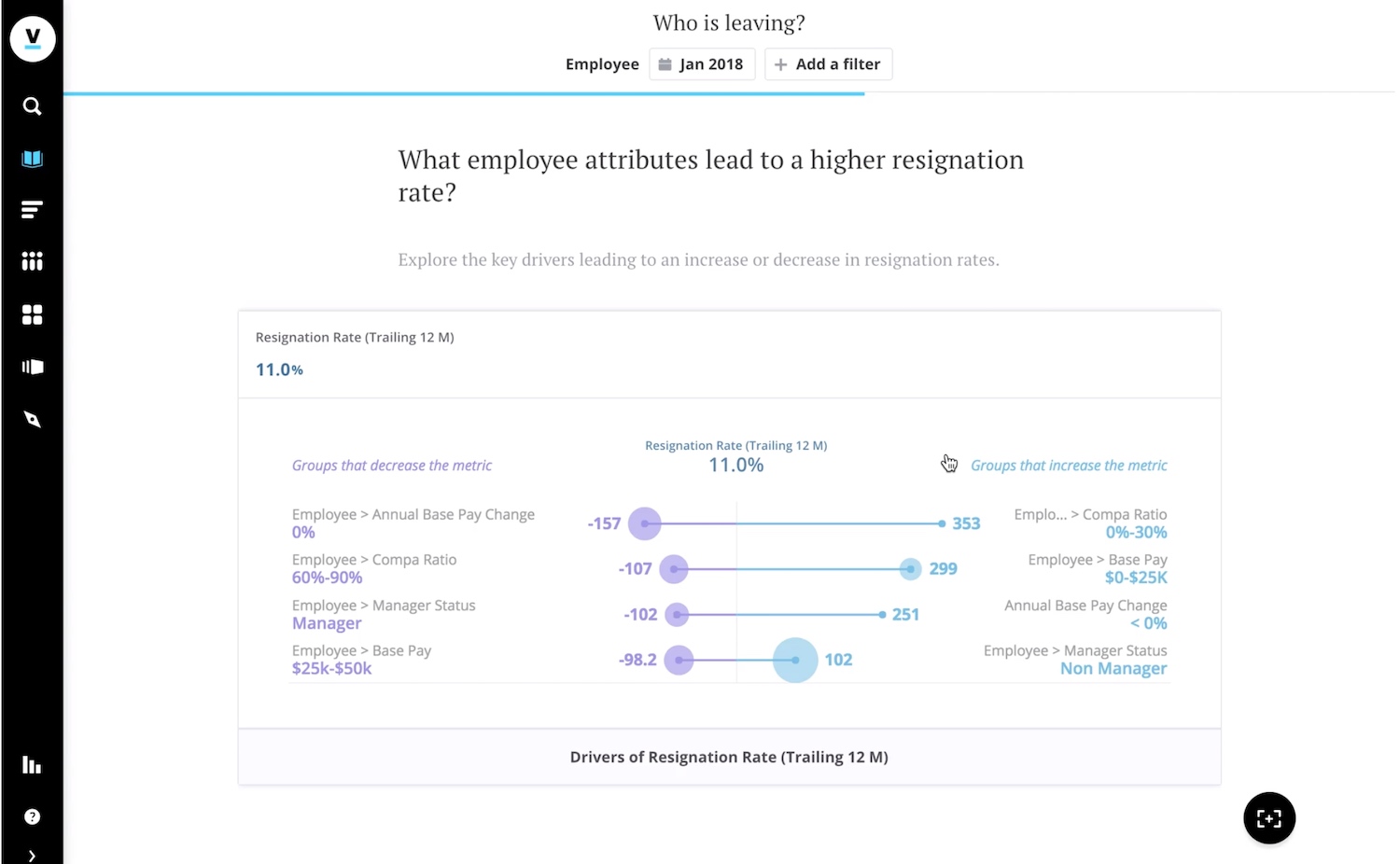

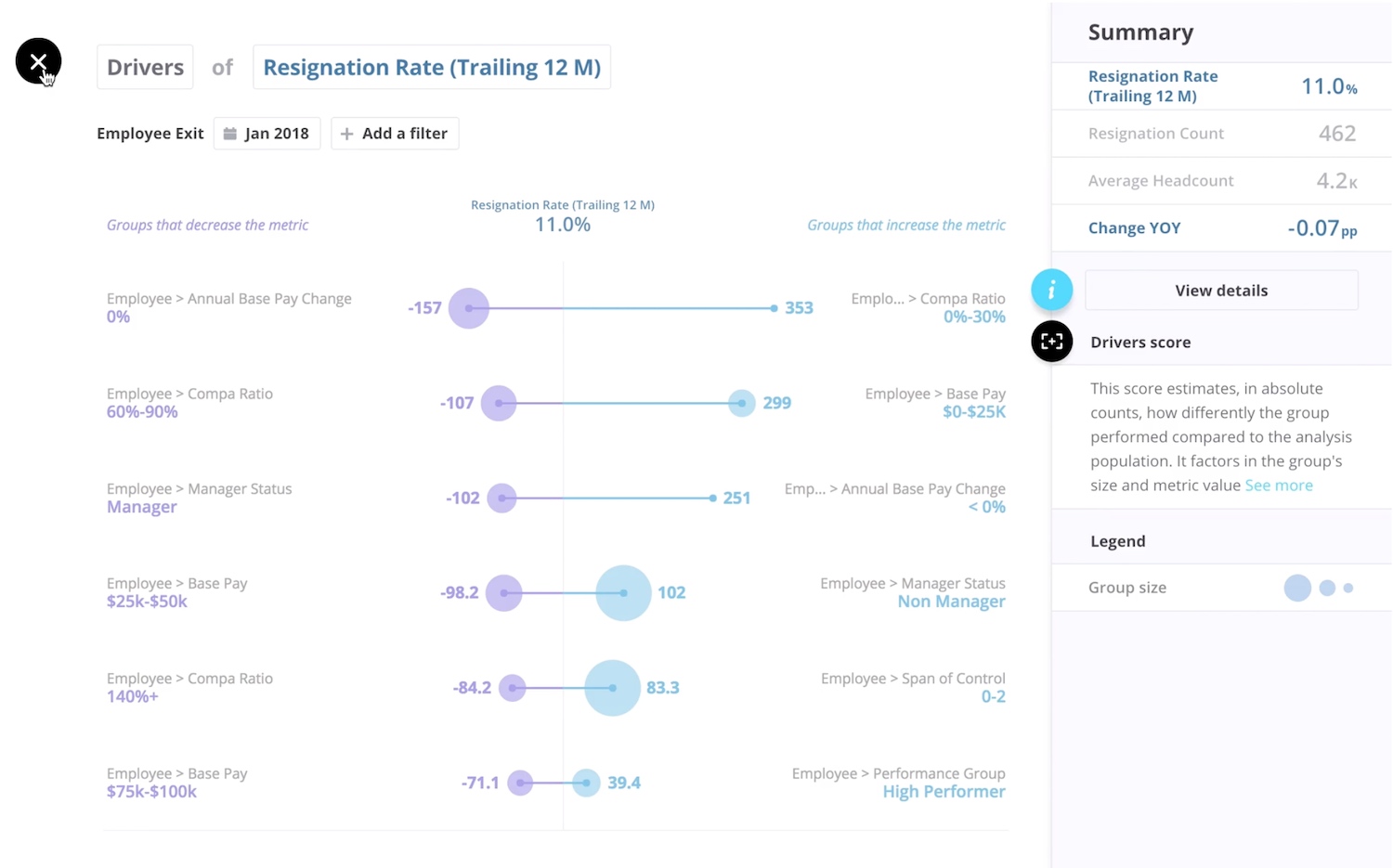

「ピープルアナリティクスは、レポーティングと明確に違う。レポーティングは、ただ起きたことのリストアップ。アナリティクスとは、まず取り組みたい問いがあって、そこに対して示唆を導いていくことだ」

Visier CSO Dave Weisbeck氏

ピープルアナリティクスとは、一体何か?

HRプラットフォームが整い、多くの社員がオンライン上での行動や互いのやりとりが蓄積されれば、組織や社員の状況にまつわる大量のデータを得ることができる。

こうしたビッグデータを様々なグラフに落とし、サイクルやパターンを見出すことは好奇心を唆る。しかし、アナリティクスについて、しばしばその意味が不明確にされている。

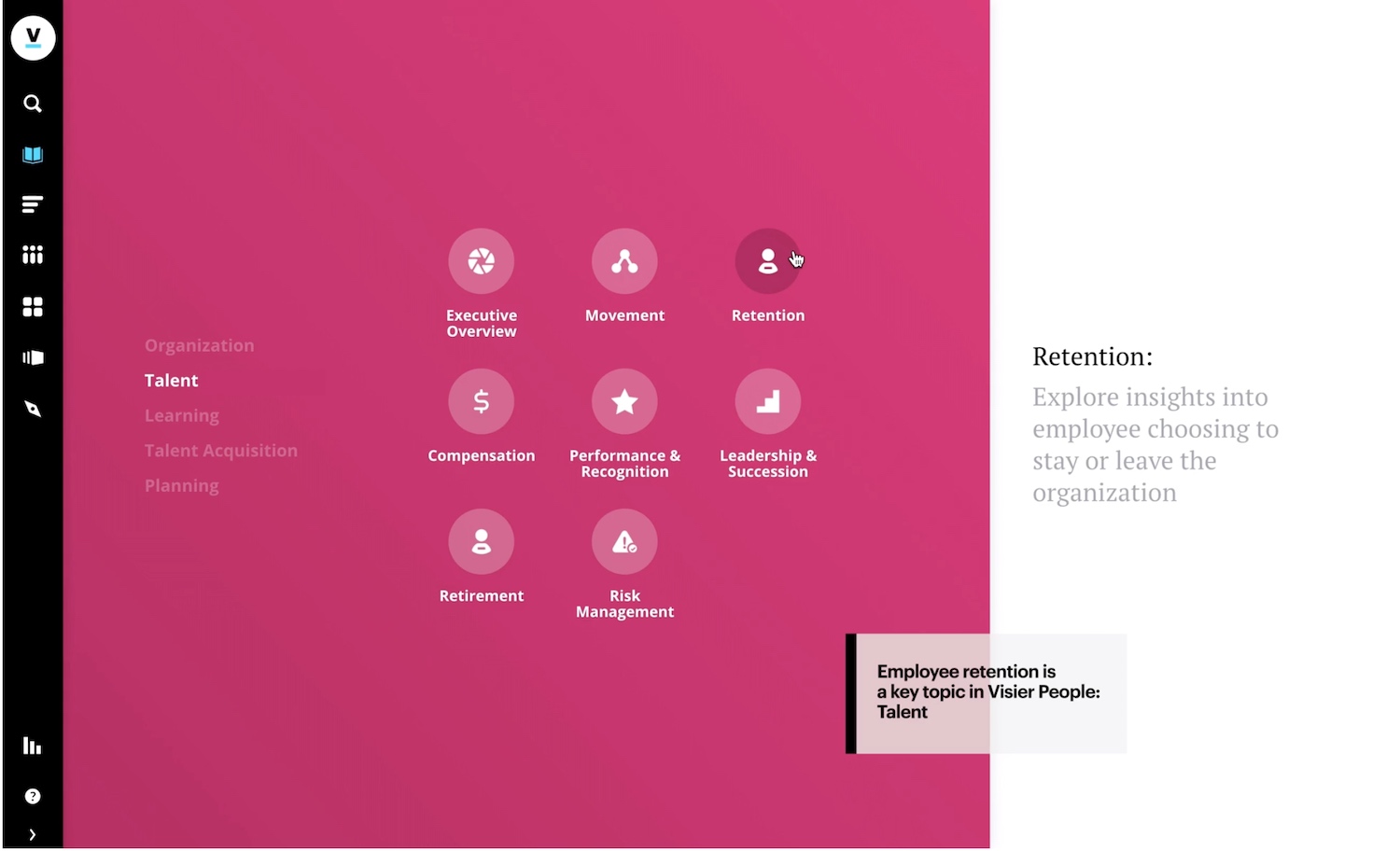

このことを、ピープルアナリティクスツールのリーディングカンパニーである「Visier」の CSO Dave Weisbeck氏は初日のセッションで指摘する。

アナリティクスの真の目的を伝えるために、レポーティング・マトリクス・アナリティクスの3つの違いを明らかにした。

- レポーティング: シンプルに出来事のリスト (誰が今年やめたかどうかのリストなど)

- マトリクス:過去に何が起こったかということの体系的なまとめ(WHAT)

- アナリティクス:目的を持った議題=「問い」に対して、答えとなりうる、過去に繰り返されているパターンやトレンド(WHY)

つまり、データを触る前に最も大切なこととして、「組織の中で解決したい課題についてまず『問い』を立てることなのだ」と、Weisbeck氏はセッションの中で何度も強調した。

本セッションを聞いたあと、エキスポ会場でピープルアナリティクスに特化したプロダクトを見にいくと、たしかに「何を解決したいのか」という議題に基づいて必要なグラフフォーマットがプログラムされているサービスが目立った。

中でもWeisbeck氏がCSOを務めるVisierのインターフェースは、セッションで語られたアナリティクスの真意が文字通り体現されていた。

まずは組織・人材・学習状況など、調べたいことの大カテゴリーを選択し、さらに「離職」など議題の種類を絞っていくことから始まる。

「離職」をクリックし、カーソルを上下へ移動させると離職に関して担当者が調べたいであろう複数の「問い」が表示され、担当者はその中から最適な問いをクリック。

たとえば、「どんな要因が離職率を高めているのか?」を調べたいとする。

すると、ようやく詳しいグラフが出てきて、数字の内訳・詳細・質的データへと到達することができるのだ。

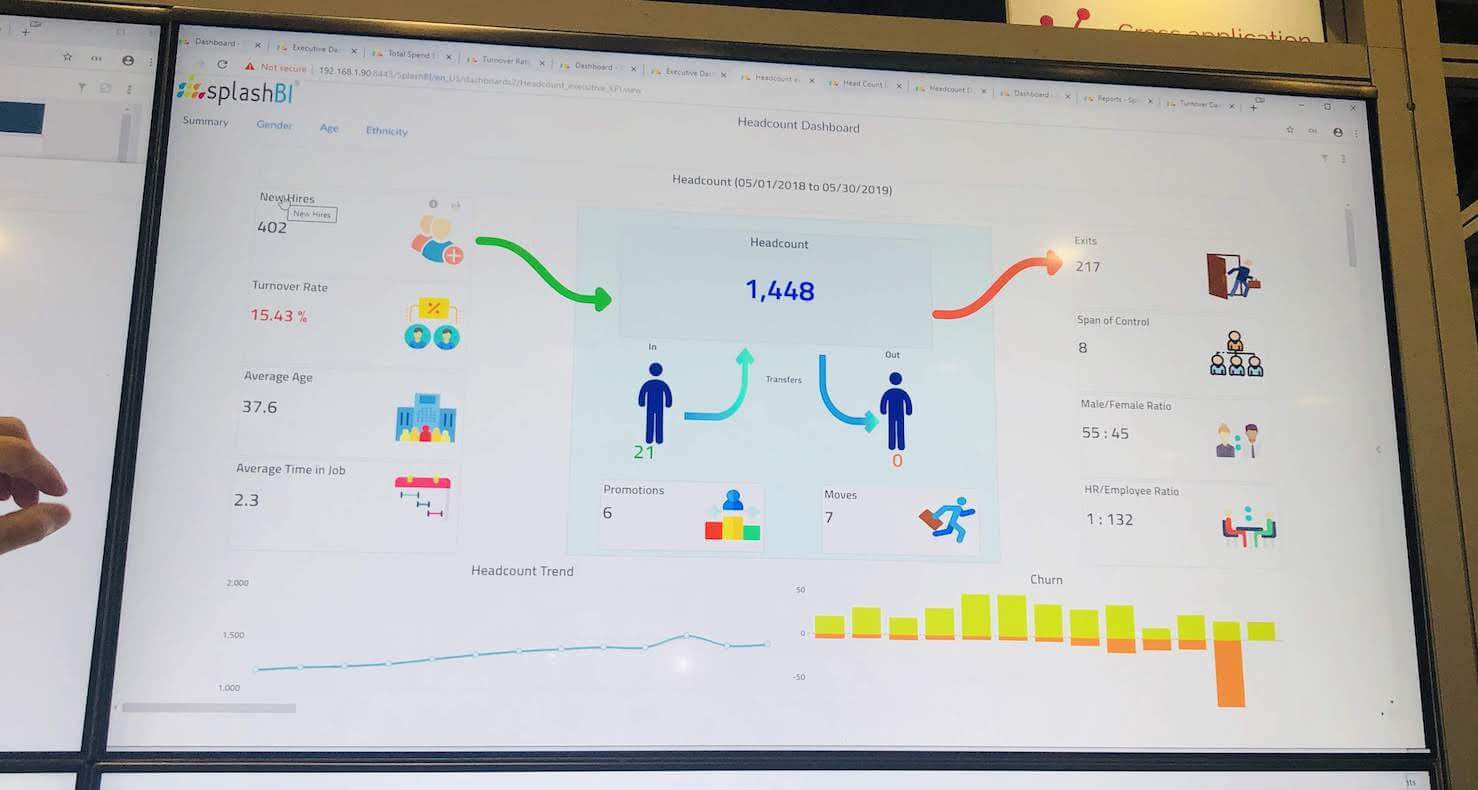

また、同じくピープルアナリティクスを手がけるジョージア発の「SplashBI」のインターフェースは、カラフルなインフォグラフィックを使い、誰にとってもより直感的に示唆が得られるよう工夫されていた。

参加していた日本人の方々とカンファレンスの所感について話をすると、「インターフェースがすごい」という感想が目立ったが、私はそれこそが大事な点だと思った。

Bersin氏のポイントに戻ると、HR Techは人事や専門家のためではない。社員や、マネジャー、経営者のためにある。

データやグラフへの抵抗感があったり、それでなくても忙しいビジネスリーダーたちに使ってもらうため、その有効性をいかに直感的に理解してもらえるかが勝負なのだ。

ピープルアナリティクスは、データそのもののレポーティングでなく、組織の課題を解決するための実践的な示唆を与えるもの。基礎的なことだが、いざデータを前にした時こそ忘れてはいけない点だと感じた。

6.HR Techの精度が上がれば、社員や人事は物事の判断や学習をしなくてよくなる

「Amazonはますます我々の購買行動を学習する。3ヶ月に1回、私がシャンプーを買い換えるサイクルを知って、いつもちょうどいいタイミングで提案をくれる。HR Techも、これくらいにあなたのことを知れるようになることを目指している」

Sage CMO Theresa Damato氏

アレクサ、GoogleHomeのように、音声認識と自然言語処理を通じてより自然な会話を通じ社員をアシストできる仕事用のツールがもうすぐ出来上がる。

最終日のセッションで発表されていた次のHR Tech革命は、ダッシュボードから「音声」「動画」への移り変わりだった。

どんなにわかりやすくインターフェースの工夫されたアナリティクスの年次報告も、じきに古くなる。

何事も手間をかけて学びたくないデジタルネイティブ世代の社長や社員には、データを根拠に実践可能な示唆を週次のスパンで、3分程度のクイックプレゼンで伝えてあげるVRアシスタント的な機能が必要なのだ。

ところで、ここまでHR Techの精度が上がってくると、人は職場で考えることをしなくなるのではないか?自分が学習しなくても、効果的な判断をテクノロジーがしてくれるのではないか?

この問いに対し、4日間のセッションや各社のプロダクトデモが示した答えは、NOだ。

むしろ、HR Techの精度向上により人事という概念にもたらされた新しい常識は、より多くのことを社員が自分で自由に決めること=「セルフサービス」の考え方だった。

自分が判断する。そのために、自分で学習する。これが前提だ。

「タレントマネジメント」=人事による人材管理ではなく、「エンプロイーエクスペリエンス」=最適な社員体験を社員自らが作ること。これこそ、人事の仕事なのだ。

この常識変化の中で、自主学習を促す「ラーニングエクスペリエンスプラットフォーム(LXP)」は、発展の勢いを止めない。

「ServiceNow」や先述の「Bridge」など、包括的なエンプロイーエクスペリエンスプラットフォームの中に、以下のようなLXPの機能を組み込んでいる。

- 動画を用いた豊富なラーニングプログラム

- 1回5分以内で学べるマイクロラーニング

- 必要最低限の専門知識を与えるナッジ

- 過去のサイクルやパターンを可視化するアナリティクス

- 自己認知を促すセルフアセスメント

- プロジェクトの状況やニーズに対応した学習内容の提案

このように自主学習の市場が拡大していることからもわかるように、HR Techは社員の学習・判断機会を奪わない。むしろ、それをこれまでにないほどに加速させる。

AIの役割も同じだ。Benefitfocus社のAIプロダクトマネジャーJennifer Clark氏はこうまとめた。

「今後ますますAIが成熟する。しかし、その裏のアルゴリズムは、変化する状況においてバイアスにもなりうる。AIに基づいて何かを提案する機能を社員に提供する際には、『なぜ』『どんな計算/アルゴリズムに基づいて』その提案をしているのかをユーザーに対して可能な限り明確にすることである」

意思決定ではなく、意思決定の根拠や材料を可能な限り人間に提示する。それらを解釈し、最後の判断をするのは、社員本人なのだ。

7.HR Techを導入すれば、アナログの仕組みはいらなくなる

最後に共に考えてみたいのが、「HR Tech導入によって人事によるアナログな施策や仕組みはいらなくなるのだろうか?」という問いだ。

カンファレンスでは、HR Techは最終的には会社の文化をつくる手段であることを学んだ。

では、世界で最も「会社の文化づくり」に力を入れている会社の中で、実際に人事はHR Techをどう活用しているのか?

その実態を見たく、カンファレンス後に2つの企業の本社を訪れた。1社は、世界最高の顧客サービスを誇り数々の賞を受賞する靴のネット販売会社「Zappos」。

もう1社は、カンファレンスの中でも数回事例に取り上げられたが、新社長就任後の5〜6年で大きな文化変革を遂げつつある「Microsoft」だ。

2社に共通したのは、どちらも「デジタル」と「アナログ」の仕組みを非常に上手く組み合わせることでその文化づくりを加速させていることだった。

その様子を簡単に紹介することで、7つ目の”嘘”の解明としたい。

Zappos

Zapposはラスベガスに本社を置く。そのショッピングモールのような丸い形をした本社ビルは、カンファレンス会場から車で15分ほどの距離にあった。

世界中でリモートワークが主流になりつつある中、それでもまだ、週に数回はオフィスへ通う人がほとんどだろう。

Zapposは特に、24時間対応のコールセンターを備えているため、その社内はまるで家のように、くつろげる工夫が数々施されていた。

Zapposでは、目標管理、エンゲージメント、学習支援、などシンプルで必要最低限のオンラインプラットフォームを自社構築している。

加えて、前述した仕事に関係ないものでも載せられる「WISH LIST」、健康促進のためジムの使用に応じてポイントが貯まる仕組み、Zappos文化に沿った行動を互いに褒め合うレコグニションのツールが施されていた。

と同時に、驚くほど多くの「目に見える」アナログな仕組みも同時に施されていた。

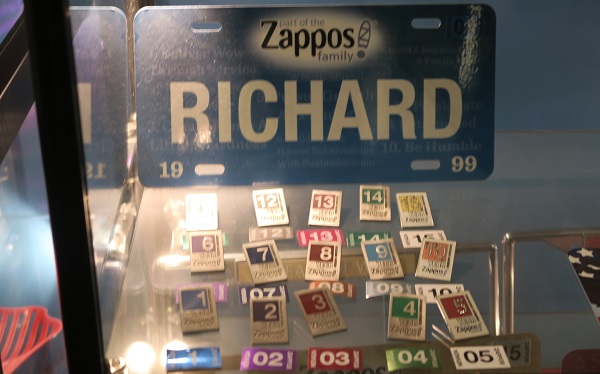

例えば、1年、3年、5年、10年と勤務継続するごとにネームプレートの色が変わっていく仕組み。

また、Zappos文化に沿った互いの行動を褒め合う際には「ZOLLAR」という社内通過が実際に紙幣として社員から社員へ手渡される。

ZOLLARが溜まった社員は、その額に応じてZapposグッズと交換ができる。一番高価なものには、Zappos Bike(自転車)などもあった。

実際に目に見える、手渡せる、アナログでの確かな体感を通じて、「互いを褒める」「コミュニケーションを取り合う」という行動パターンの価値について腹落ちする。

そうすることで、オンラインでそれを可能にするレコグニションやエンゲージメントツールの利用率もどんどん活発になってくるのだ。

「”靴”という商品を提供するZapposだからこそ、こうしたアナログ施策が充実しているのかもしれない」。

最終的にそのように思ったが、今度はラスベガスから飛行機で3時間ほど離れたシアトルに立ち寄り、Microsoftへ行った際にも、人事やカルチャーチームのおこなう積極的なアナログ施策に驚いた。

Microsoft

当然、MicrosoftのHRプラットフォームはそのほとんどが自社開発で、機能も豊富だ。

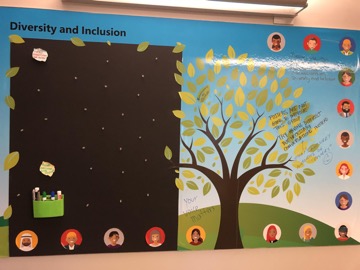

オンボーディング、1on1、目標管理、”Kudo”と呼ばれるレコグニションシステム、学習支援、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)支援、アナリティクス・・・。加えて、前述した「give」という社会貢献活動促進のシステムだ。

デジタル専門集団のため、これらのツール活用の啓発はさほど必要なさそうだが、それでもやはり新たなMicrosoft文化推進のために特に使って欲しいツールについては、そのためのアナログな工夫も秀逸だった。

たとえば、たまたま毎年10月はgiveプロジェクトの推進月間だそうで、社内のあちらこちらでgiveのロゴ・ポスター・カード・グッズを目にした。

また、D&Iに関しても、オンラインだけでなく以下のように目に見える形で、社員同士がすれ違う廊下にディスカッションボードが置かれていた。

これらは一例に過ぎないが、2社における人事やカルチャーチームの積極的なアナログ施策を目にすることで感じたのは、「重要なのはオンラインとオフラインそれぞれで実現できる体験を同じにしていく」ということだった。

HR Techは文化をつくる手段。

しかし、いくらその設計自体がうまくいったとしても、社員の体感として、それが実際に自分の職場体験においてどんな”良いこと”をもたらしてくれるのか実感できなくては、プラットフォーム活用のイメージと意欲がわかない。

その体感部分を補うための積極的なアナログ施策も、これからも変わらず重要であり続けることを、最後に確認しておきたい。

さいごに

さて、HR Techにまつわる7つの”嘘”を紐解く旅、いかがだっただろうか?

HR Technology Conference & Expo 2019での情報を参考に、人事の新しい常識と、その中でHRテックの役割と効果について、皆さんの鮮やかな理解に貢献できれば幸いだ。

残念ながら我々の仕事はそう簡単に楽にはならないが、テクノロジーでその効果・効率が上がることで提供できるインパクトが増していくことに喜びを覚えながら、私もあらゆる企業でのよりよい社員体験の実現を目指す一人として、皆さんとともに邁進していきたいと思う。