こんにちは、HR NOTE編集部 働き方改革プロデューサーの井上です。

今回は、働き方改革において「オフィス空間を変革することは社員の生産性に効果的なのか」、コクヨのワークスタイルコンサルタント/プロジェクトディレクター 太田さんにお話をお伺いしました。

今までとは違うオフィス空間づくりが求められてきているのか、その中でどのようにオフィス空間づくりに取り組めばいいのか。コクヨの事例もあわせて記事にまとめています。

是非、ご覧ください。

日本伝統の「島型対向レイアウト」はもう古い?

-働き方改革に取り組む企業が増えてきていますが、オフィス空間づくりにおいても変化はあるのでしょうか?

太田氏:最も分かりやすい現象から言うと、日本従来の「島型対向レイアウト」から、多様な働き方に合わせたオフィスレイアウトを採用する企業が増えてきましたよね。自席を固定しない「フリーアドレス」も導入率が高まっています。

-島型対向レイアウトとは、固定席で上長席があってそこから机を向かい合わせて、部門やグループごとに1つの島を形成している感じですよね?

太田氏:そうです。「組織図がそのままオフィスレイアウトになった」と言えば分かりやすいでしょうか。日本の企業の8割は未だ島型対向レイアウトです。

なぜかというと、かつてはその島だけで完結できる上意下達の仕事が大半だったからです。島型対向レイアウトのほうが、部門やグループ内での情報共有がしやすいというメリットがあり、効率的だったんですよ。その名残です。

ただ、昨今は市場環境の変化が目まぐるしく、情報量も多くなり、企業が抱える課題も複雑化しています。

そうなると、部門やグループ内だけでは解決が難しくなり、営業/企画/マーケティング/エンジニアリングなど、部門を超えた連携なくして本質的な課題解決ができない状況になってきています。

そういった状況を背景に、執務スペースにおいても、部門をまたいでコミュニケーションを活性化させるような働き方やレイアウトが求められています。

-仕事のやり方が変わってきているので、それに合わせてオフィスも変える必要がありそうですね。

太田氏:そうですね。さらに言うと、「ダイバーシティの普及」や「ICT(Information and Communication Technology)の進化」により、「自社のオフィスでなくても仕事ができる時代」です。

コワーキングスペースやシェアオフィスといった、社外で働くことをサポートする施設も年々増加しています。

ソフトバンクが44億ドル出資した「WeWork」もいよいよ2018年に日本へ進出し、注目を集めていますね。従来の「オフィス」という場でなくても、快適にパフォーマンスを発揮することができます。

かつては誰も疑わなかった「オフィス」という場の役割が、問い直される時代になっています。

-他社の事例などはありますか?

太田氏:さまざまな企業が、それぞれの特長を活かした「働き方改革」をおこなっています。各社のホームページをご覧になっていただければ分かりますが、有名な取組みを2つご紹介します。

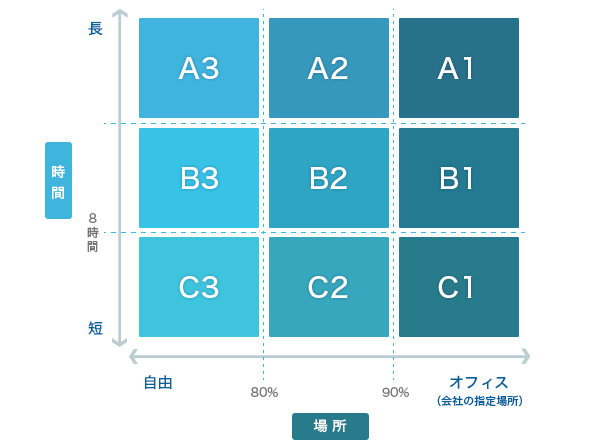

1つ目は、kintoneなどで有名なサイボウズ株式会社です。2007年より「選択型人事制度」を導入されていて、「時間×場所」の計9パータンの中から働き方を選択することができるんです。

「どの働き方でバリューを出すか」を、会社と合意したうえで働くことができます。

[出典]:サイボウズ株式会社ホームページより

2つ目は、ユニリーバ・ジャパン株式会社です。2016年より、時間と場所を自由に選べる「WAA(Work from Anywhere and Anytime)」という制度を導入されています。

上司に申請すれば、平日6~21時の間で自由に勤務時間や休憩時間を決められるもので、成果につながらない時間を減らし、業務効率の改善を図っています。

他にも事例は多々ありますが、そのような働き方を、「ABW(Activity Based Working)」と言います。自分が今おこなうべき業務によって、「場所や時間を選択できる」仕組みです。

労働人口の減少も課題視されている現代ですので、そういった柔軟性の高いスタイルは、今後ますます加速していくと思います。

「縦」と「横」のコミュニケーションを意識した空間づくり

-コクヨ自体では、どのようなオフィス空間づくりをしているのでしょうか?

太田氏:それでは、コクヨの霞が関オフィスで実践した「これからの働き方を実験/体感するオフィス『NEXT OFFICE』」を例にお話しさせていただきます。(2012年の全面リニューアルから2017年まで運用)

これからの「オフィス」という場の役割を突き詰めて考えると、やはり「コミュニケーション」というテーマは外せません。

ソロワークだけであればどこでもできる時代ですので、コクヨでは「コミュニケーションのあり方を問い直すオフィス空間づくり」に重点を置き、実践/検証を繰り返しておこなっています。

コミュニケーションには、「対社内」と「対社外」という切り口も当然ありますが、「対社内」にフォーカスすると2つあります。

部門間のコミュニケーションである「横のコミュニケーション」と、経営/マネージャー/現場といった「縦のコミュニケーション」です。

1つ目の横のコミュニケーションだと、フリーアドレスにより職種の壁を壊すという施策はもちろんのこと、インフォーマルな交流により新たな刺激や気づきを与え合うような仕掛けも随所に取り入れています。

2つ目の縦のコミュニケーションであれば、部長以上の役職者を全員意図的にオフィスの中央に集めた、フリーアドレスエリア「シェアフラット」という施策があります。

自部門の部長がいる「シェアフラット」に部下が課題を持ち込めば、他部門の部長もすぐ傍にいるので、解決するスピードや質が上がるのです。

-でも、部長職以上の方々だけがいるエリアに行くのは勇気がいりませんか?

太田氏:誰も寄りつかないような、「こわいエリア」にならないような工夫もしています。

部長以上のフリーアドレス席をアットホームなテイストでデザインしたり、自動販売機、リサイクルBOXなどを周辺に配置したりして、社員が集まりやすい動線計画をしています。

-なるほど。それ以外にはどのような施策があるのでしょうか。

太田氏:いかに「コミュニケーション」を活発化しても、そもそもの経営戦略が一人ひとりに浸透していなければ、生産性は上がりません。

特に昨今は、市場変化が目まぐるしく、事業計画も「年に1度発信すれば変わらず1年持つ」ような時代ではありませんので、経営戦略は小刻みにチューニングされています。

ですので、「チューニングされた段階でタイムリーに現場へ共有する仕組み」こそが生命線であり、コクヨではそれをオフィスの中央で実現しています。

具体的な方法は、大別して2つあります。

1つ目は、ブラックボックス化しがちな経営会議室をガラス張りにし、経営会議の参加メンバーや雰囲気を社員が肌で感じ取れるようにしています。

2つ目は、経営会議で決まった内容をタイムリーに大型ディスプレイに流すことで、社員との目線合わせをおこなっています。

自社の情報だけでなく、市場や競合の旬な情報も流しており、3Cの視点から自身の意識や行動を考え直すことができるのです。

そうしたところ、社内アンケートを取った結果、66.1%の社員が、「経営戦略の浸透」を感じるようになりました。

※全面リニューアル後の2013年のWEBアンケート結果

また、行動観察の結果を踏まえ、職種ごとにフリーアドレスの「席仕様」や「席設定率」を変化させたところ、92.6%の社員が、「働きやすさの向上」を感じるようになりました。

※全面リニューアル後の2013年のWEBアンケート結果

一方で、「効率化」という意味では、Webミーティングスペースの設置やスマホ・タブレットの活用によって「移動時間や出張回数が削減できた」という声や、デスクのカドを有効活用したコミュニケーションスタイルの導入により、「報連相がしやすくなった」という声も挙がっています。

※全面リニューアル後の2013年のWEBアンケート結果

このように、コクヨでは、さまざまな施策を実施して、その度に効果検証をおこなっています。

オフィス空間づくりでは、「オフィス空間づくりを考えない」ことが大切

-会社がオフィスの改善をするにあたって、意識すべきことはありますか?

太田氏:「オフィス空間づくりを考えない」ことが大切だと思います。

-逆説的な考え方ですね。

太田氏:なぜかというと、物理的な「働く場(ワークプレイス)」を考える前に、「働き方(ワークスタイル)」を定めなければならないからです。

たとえば、住宅を購入されるとき、「家族の構成」「どんなコミュニケーションを取っていきたいか」「どんな趣味をやりたいか」「どのくらい友人を招きたいか」など、ライフスタイルが決まらないと、最適な「間取り」は決まりません。

-たしかに、そうですね。

太田氏:これは、オフィスでも同じことがいえます。

そもそも「部門間の連携をどうしていきたいのか」「社外との接点の取り方をどうするか」など、ワークスタイルが決まらないと、物理的なオフィスのレイアウトや家具の仕様なんて決まらないんですよ。

まずは、「自社は今後何を実現するために、どのような働き方をしたいのか」という、目的をしっかりと議論して固めていくことをおすすめしています。

-まずは大前提となる考えを持つことが重要ですね。実際にうまくいかない原因にも関係してくるのでしょうか?

太田氏:そうですね。「なぜこのオフィス仕様にしたのか」というクエスチョンに対し、必死で現場要望を聞きオフィスレイアウトに反映したプロジェクトメンバーが論理的に答えられない、というケースはよくありますね。

経営者は、「企業としての生産性を高めるために、オフィスという媒体を使って、どんな働き方にチャレンジすべきか」ということを考えているはずです。

働き方に踏み込んでいない物理的な空間だけが設計(もしくは構築)されても、それに対してOKとは言えません。

ですので、「企業方針やこれからの働き方をしっかり議論することから始めましょう」というのが、我々の考え方です。

-実際に、クライアントに提案する際はどのようにしているのですか?

太田氏:クライアントの状況次第でさまざまですが、基本的には、実際にオフィスレイアウトを描くまでに3つの階段を上ります。

まず、「企業方針」と「現状課題」をつきあわせます。

つまり、経営者として「こうあるべき」という方針と、現場として「こうありたい」という要望をあぶり出し、ギャップを浮き彫りにします。そのために、さまざまな角度からの調査をおこなわせていただきます。

次に、そのギャップを埋める(もしくはそれ以上の高みを目指す)ための働き方を、ワークショップなどを通し具体化/旗印化していきます。

「働き方って具体的に何?」とご質問をいただくこともありますが、言い換えると、働くことに関する「行動」です。「**の時に**することができる」といったレベル感で、今後増やしていきたい「行動」を定義するのです。

そして最後に、その働き方を叶えるためにオフィス空間に求められる要件を整理していきます。実際にオフィスレイアウトを描くのはその後です。

-働き方改革においてオフィス空間づくりは非常に重要な部分ですね。

太田氏:働く場の拡がりは、今後も益々加速していくでしょう。裏返すと、オフィス空間に対する重要度は下がってくるとも読めます。

ただ、我々はそうは思っていません。そんな時代だからこそ、「コミュニケーションのあり方」を切り口に、オフィスという場所に集まる意義や可能性を問い直すべきだと考えています。

今後も皆さんの「働く」をより豊かにするために、働き方改革を推進していきます。