監査法人トーマツが主催する、テクノロジー・メディア・テレコミュニケーション(TMT)業界の企業を対象にした、過去3年の売上高成長率ランキング「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」。

その中でZUU社は、成長率5195%(第14回、第1位)、1151%(第15回、第3位)と2年連続のTOP3を獲得しています。

その急成長を支える根底には、ZUUのVALUE「鬼速PDCA」があるとのこと。

「PDCAを回そうと思ってもなかなか回らない」。そんな声をよく聞きますが、ZUUが実践する「鬼速PDCA」は一体何が違うのでしょうか。

今回は、そのノウハウや具体的な方法について、社内外に鬼速PDCAを広めている森さんにお話をお伺いしてきましたので、ご紹介します。

【人物紹介】森 大地|株式会社ZUU パートナーアライアンス部 ビジネスソリューション部 部長

【目次】

- 「新卒の落ちこぼれ組」が成長を楽しめるようになったきっかけ

- ZUUのVALUE「鬼速PDCA」とは?

- 「鬼速PDCA」実践時の3つのノウハウ

- 社内外を問わず、鬼速PDCAエバンジェリストとして活動

- 「鬼速PDCA」を通して、1人1人が前進し続けるためのヒントを

目次

「新卒の落ちこぼれ組」が成長を楽しめるようになったきっかけ

-最初に、森さんの入社から現在までの経歴についてお伺いさせてください。

森氏:私は、ZUUが設立2年目、社員数が2名だった時期に、新卒社員として入社しました。

当時はまだ渋谷の小さなマンションの1室でしたが、代表冨田の描く理念への共感と、Twitterやブログのメッセージに心を打たれて、入社を決めました。

ただ、入社後は、いわゆる「新卒の落ちこぼれ組」で、成果を全く出せない時期が続きました。

周囲は新しい仕事をどんどん任されていく中で、「置いていかれている、こんなはずじゃなかった」と毎日悔しい想いをしていました。

学生中にビジネスをかじっていた事もあり、その成功体験に引きずられ素直になれず、自分の中の壁を壊す事が出来なかったんです。

ただ、そんな中で、B2B事業の立ち上げプロジェクトに関わるチャンスをいただき、自分が変わるきっかけになりました。

-どのようなきっかけがあったのですか?

森氏:週2回実施される「定例ミーティング」での経験が大きかったと思います。

当時は代表の冨田も参加していたのですが、ミーティングは「課題ちょーだい(出来れば3つ)」からはじまります。

そしてコーチング形式で、課題を深掘りし、解決のアイデアを出していく、課題解決主体のミーティングです。

最初は、課題と言われてもぱっと出てこなかったのですが、半週で繰り返す中で「事業部/チーム/個人の課題はどこにあるか」と自分に問い続けることが習慣化していきました。

解決案は、全てが現段階で最適な「仮説」であり、「検証」を前提に進めていきます。

「失敗」の概念は存在せず、調整して進み続ければ必ず成果につながる経験を積ませてもらいました。

周囲からの目を気にして、「成功か、失敗か」で捉えていた自分にとって、本当に貴重な経験でした。

その積み重ねを通じて、「どんな課題も必ず解決出来る」というスタンスで仕事と向き合えるようになり、面白いように成果が出はじめて、「自分との信頼関係」が日に日に高まっていきました。

今まで真っ暗だった毎日が徐々に晴れていき、課題にぶつかることは「前進」と捉えて、自分自身の成長を楽しめるようになっていったんです。

どんどん視野が広がり、目標も自ずと目先ではなく、少し先のより高い基準でおけるようになりました。

「こんな組織/事業を創りたい」といった入社時の初心が、実現可能と思える計画に落とし込まれ、目先の行動とつながっていきました。

ZUUのVALUE「鬼速PDCA」とは?

-ZUUの「鬼速PDCA」についてお伺いさせてください。

森氏:簡単にお伝えすると、「鬼速PDCA」は、代表の冨田が野村證券時代に、そしてZUUが成長する過程で実践してきた、高速を超える鬼速でPDCAを回す考え方です。

インターネットが普及したことで一昔前よりも情報格差が是正され、企業のビジネスモデルや新商品、サービスはすぐに模倣され、それ自体が差別化要因になりづらくなっています。

これは個人も同じで、企業の変化に応じて求められるスキルは日々変わっており、これまで通用したスキルがあっという間に通用しなくなっているのが今の時代だと考えています。

正解がどんどん変わる時代だからこそ、先手を打って動ける、または察知し順応できる「個人のPDCA力」や「企業の組織力」が重要になってきています。

ただ、従来の文脈で語られるPDCAは、具体的なPDCAの回し方や、陥りやすい間違ったPDCAの回し方など、ポイントを現場視点でまとめたものがほぼ無いんです。

そうすると結局、新人研修などで学んでも、正しく理解し実践を続けられる人が少ないという課題がありました。

-たしかに「PDCAを回せ」とよく聞きますが、うまく回している人はそこまで多くないかもしれません。

森氏:そこでZUUでは、冨田が10年以上実践し続けてきた「実践型PDCA」のノウハウを体系化し、2016年10月に『鬼速PDCA』(冨田和成著・クロスメディア・パブリッシング)として書籍化しました。そして、形式知として全社に浸透させていきました。

当社は、「2038年に時価総額100兆円を超える世界一の企業になる」になるという目標を掲げています。

金融機関と個人の間に存在する情報の非対称性をテクノロジーの力で解消すべく、現在はお金に関するメディアプラットフォーム事業、金融機関向けのFinTech化支援事業をおこなっています。

目標がケタハズレに高いだけでなく、変化の激しいインターネット業界の最前線にいることもあり、「社員同士がお互いのPDCAを加速し合える、圧倒的なスピード感を持った組織創り」自体が、今後の企業の競争優位性になると考え、「鬼速PDCA」の浸透に全社で取り組んでいます。

「鬼速PDCA」実践時の3つのノウハウ

-鬼速PDCAの具体的な実践方法とは、どのようなものでしょうか。

森氏:鬼速PDCAの書籍化から1年程度が経ちますが、社内の各チームでさまざまなPDCA施策を展開しており、その考え方は今も進化を続けてます。

特に意識しているのが、「①PLANの見える化、②DOの工数棚卸し、③Check/Adjustの習慣化」の3つです。

① PLANの「見える化」

森氏:PLANの「見える化」は、事業部/チームの「計画」を見える化する仕掛けです。

よく見られるのが、「頑張っているけど実は優先度の低い業務に時間を使っていた」というケースです。

目先の業務に忙殺され、中期的なボトルネックの解消や新施策の推進に時間を使えていなかったり、自分の業務が何の目的に紐付いているかをきちんと理解できていなかったりします。

ZUUではそれを防ぐために、「中期・短期のPLAN」をマインドマップで作成し、「因数分解しきる」「全員で見える化する」ことを徹底しています。

ついつい「アイデア」で止まってしまいがちな計画も、もう1歩、2歩深掘りをして、具体的な言葉にしていきます。

例えば、営業の部署で売上を増やすために、「メールアプローチによってアポ数を増やそう」という計画を立てたとしましょう。

アポ数を増やすためには、いかに多くの対象にメールを送れるか、いかに多くの返信をもらえるかが重要になります。

これを式で表すと、「アポ数=メール数×返信率」となります(式分解)。式分解できない段階まで進めたら、今度は「メール数を増やすためには何が必要か?返信率を高めるためには何が必要か?」といった具合にさらに分解していきます(要素分解)。

例えば、返信率を高めるためには「件名」や「文面」、「送信時間」……、などで結果が変わりますよね。

この分解したマインドマップを会議で見ながら話すと、成果がどんなロジックで構成されているか、自分の業務が何の指標に紐付いているかを全員が把握した状態で話ができるので、コミュニケーションや意志決定のロスが少なくなっていきます。

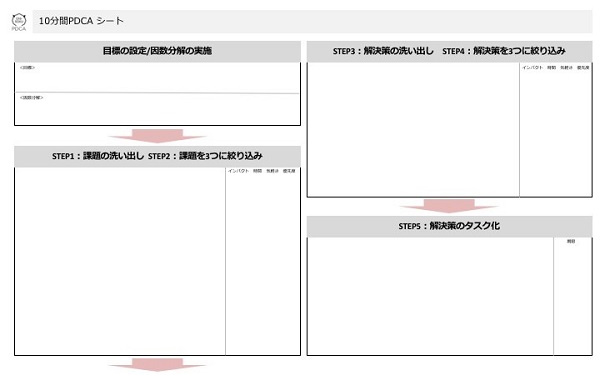

また、会議前に各々が一番の課題(ボトルネック)と感じている要素に印をつけて、それを全員で徹底して深掘りしたり、Goalに対する課題、解決案、具体的な行動を書き出す「10分間PDCAシート」を記載したりすることで、時間単位のアウトプットを高めています。

目指しているゴール、方角、手段を共有し、チーム全員が同じ地図や成果のロジックを持った上で、目先の行動の意味合いを深めていくこと。

それをマネジメントが意識することで、即断・即決で迷いなく一人ひとりが前進し続けていける環境を創っています。

また、こういった事業部/チームのPLANに加えて、個人が半年後に実現したいケタハズレなPLANを「Disrupt」目標として設定し、こちらも全員が見ることができる状態にし、お互いの自己実現に対して、相互支援出来る環境を創っています。

ちなみに、最も「Disrupt」目標を達成した3名が「Best Disrupter」として半年に1度表彰され、シンガポール現地法人での研修に参加できるため、それも目標達成への1つのインセンティブになっています。

② DOの工数棚卸し

森氏:DOの工数棚卸しは、行動(業務)を可視化し、何にどのくらい時間を使うべきかを調整する仕掛けです。

多くの人は、目先の気楽さと緊急性で自分のやるべき仕事を決めています。

また、新しいことに取り組む際に「工数課題」ときちんと向き合えておらず、気合と根性で日常業務と新規業務を回そうとして、どっち付かずになってしまっています。

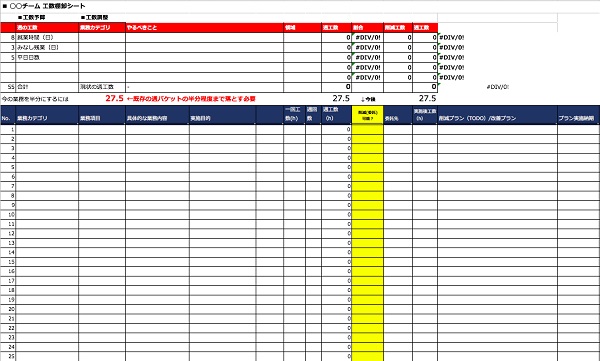

そこで、各メンバーの工数調整を推進していくために「工数棚卸シート」と呼ばれるツールを導入しています。

このシートでは、一人ひとりが1週間の行動を見える化し、少なくとも隔週の頻度で、「捨てる」「入れ替える」「圧縮する」の3つの観点から、工数を調整できるようにしたものです。

事業が成長し、業務が拡大していく段階では、この棚卸しに定期的に取り組まないと、「作業しっぱなし、一方で、思考は止まりっぱなし」のパニックゾーンにいる人が、組織に溢れてしまいます。

まず業務を全て洗い出し、次に、模造紙に「緊急(非緊急)×重要(非重要)」マトリクスを書き、該当する業務をそれぞれの象限にポストイットで貼っていきます。それをチーム内で、全メンバーのマトリクスを見て議論していく。

そうすると、面白いように「捨てられる」業務が出てきます。ここで、洗い出した業務が、適切な粒度で分解できていないと、「捨てられない/入れ替えられない」という課題にぶつかります。今度はそれを全員で深掘りながら、業務工程を見直していきます。

加えて、全員に共通する工数があれば、PLANの優先順位を付け直したり、管理の仕組みを調整したりすることで、チーム全体で大きな工数削減を実現することが出来ます。

ポイントは、基本的に「この業務は自分しかできない」というのは思い込みで、私も直近5割くらいの業務を捨てましたが、悲しいかなチームはこれまで通り回り続けています。

なので、「5割は自分以外でも出来る仕事」と思って、思い切って「捨てる(優先度を下げてやらない、誰かに渡す)」こと。それが出来てはじめて、健全に新しい取り組みに進めます。

また、行動分析学では、「行動」してすぐに良い事があると、その行動が習慣化しやすいと言われています。

なので、「自分を楽にしてあげる」「やりたい事に時間を使えるようにしてあげる」ために「今の業務から1つ捨てるなら?」と自分自身で、もしくはチーム内で毎日問いかけをおこなっていきます。

そうすると、空いた時間で先程のPLAN設計や、既存施策の検証/調整案出しに取り組むことができます。

意外と「P⇒D⇒CA」の流れで身につくと思われるPDCAサイクルも、「D⇒CA⇒D⇒P」のような流れの方が定着しやすいと最近は感じています。

他にもPDCA定着に向けて、「会議などの延長線上にPDCAの仕掛けを取り入れる」「紙(ワークシート)や対話で、PDCAの問いかけをチームに創り出す」など、チーム全員がPDCAを回し続けられる仕組み創りに取り組んでいます。

③ Check/Adjustの習慣化

森氏:「Check/Adjustの習慣化」は、振り返りを通じて、PDCAを次のサイクルにつなげる仕掛けです。

ついつい「やりっぱなし」になってしまう施策を、数値指標を元に要因分析し、精度の高い調整案(次回おこなう施策)を出していきます。

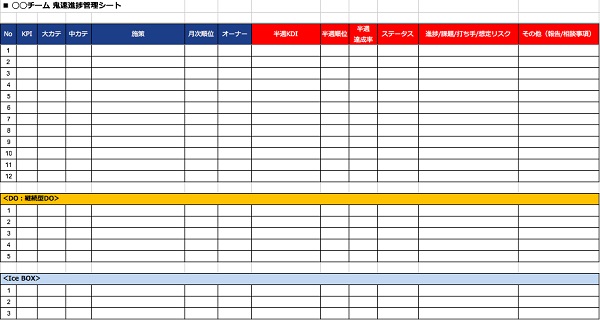

そのために各チームが実践しているのが、「鬼速進捗管理シート」と「半週ミーティング」です。

「鬼速進捗管理シート」はtodo管理シートでなく、チームのKPI・KDI(行動を定量化した指標)の達成率・その要因と調整案・想定されるリスクや相談事項を一元化したシートです。

このシートを元に、多くの企業が週1回実施するチームの全体ミーティングを、1回30分間、半週ペースでおこなうことで、延べ時間は同じでも、サイクルが2倍速い状況を創っています。

ミーティングは、各担当者の「主要KPIの達成率は◯◯で、出来た/出来なかった要因は◯◯で、課題は~で、調整案は~です」ではじまり、それを参加者の知見を集めて、より精度の高い課題と調整案に磨いていく「課題解決」に特化した内容です。

参加すれば停滞している物事が、必ず前進するという場にしています。

特に、ボトルネックは「未達にあり」の姿勢でなく、目標達成した数値指標でも「達成した要因」から「伸長案」、さらにKPIを伸ばす要素を探していきます。

これは、従来のPDCAではACTION(改善)と定義されている4つ目の項目を「ADJUST(調整)」としている考え方から生まれています。

また、当社は社外のアドバイザーの方と共同で事業推進し、その中でアドバイスをいただく機会も多いのですが、この管理シートでKPI/KDIの進捗状況や課題と調整案の仮説が見えることで、よりピンポイントでADJUSTをいただけています。

加えて、この鬼速進捗管理シートを元に数値を表やグラフに加工した「鬼速ボード」をチームで共有し、KGI、KPI、KDIの進捗状況を常に見える化しています。

それによって、スポーツの試合中のような感覚で、全員がなるべくリアルタイムで現状を把握し、目標達成に向けた調整案を思考し続けられる環境を整えています。

社内外を問わず、鬼速PDCAエバンジェリストとして活動

-森さんは、鬼速PDCAエバンジェリストとしてどのような活動をしているのでしょうか。

森氏:まず、社内を対象に、ミドルマネジメント層向けの「PDCAアカデミア」を開講し、ZUU社内のPDCAの浸透、かつPDCAナレッジを部署間で共有し、組織力を高めていく場所を創っています。

こうすることで、「PDCAのPDCA自体」も鬼速で回る仕組みとしており、今後はシンガポールの現地法人にも展開していく予定です。

また、書籍も10万部を突破し、PDCAに関する相談を読者の方からいただく機会も増えてきました。

そのため、今度は社外の会社様向けに、鬼速PDCAのエバンジェリストとして、全国を回りながらお話をしたり、企業様向けの鬼速PDCAの導入・定着コンサルティングもおこなっています。

お客様の中には、

- 「中期のイノベーション推進に向けて役員の週次工数が40%削減できた」

- 「PLANを見える化し行動に落とし込んだことで停滞していた中期施策や新規事業が動き出した」

- 「既存事業の生産性(1人当たり売上高)が向上した」

- 「目標・評価設計をPDCAの考えを元に構築した」

など、さまざまな事例が出てきています。

社内だけでなくお客様と一緒に、「鬼速PDCA」の考え方をさらに深めていければと思っています。

「鬼速PDCA」を通して、1人1人が前進し続けるためのヒントを

-鬼速PDCAエバンジェリストとして、今後の展望などございますか?

森氏:目まぐるしい変化を続ける世の中において、鬼速PDCAが「昨日よりも今日、今日よりも明日」と、一人ひとりが前進し続けるためのヒントになればと考えています。

ZUUのMISSIONである「世界に熱を、人に可能性を」。全世界90億人が “それぞれの人生の経営者” となり、企業が理念を掲げて事業を推進するように、一人ひとりが夢を掲げ、人生を経営している。

そんな個の時代を実現するために、「人・モノ・カネ……」といった人生の経営に必要なあらゆるサービスを提供することが、私たちのミッションです。

結果、人生の多くを占める働く場において、今この瞬間から学び、挑戦を続けている。私はそれも1つの幸せの形だと思ってますので、そんな個人や企業が1人でも、1社でも増えて欲しいと考えています。

だからこそ、まずは私たちが「鬼速PDCA」を誰よりも、どんな企業よりも実践していきます。

そして、1つ1つの行動を学びに変え、「時価総額100兆円を超える世界一の企業になる」という目標に向けて前進を続けていきます。