近年、少子化などの理由から多くの中小企業で人手不足となっており、これまで外国人を採用していない企業も、積極的に外国人労働者の採用を考えているのではないでしょうか。

しかしながら、「外国人を採用したいが、手続きの方法が分からない」「就労ビザの手続き方法がわからない」など、初めて外国人を採用する企業の経営者や担当者の方は不安も多いと思われます。

そこで今回は、入国管理局への申請から始まる就労ビザの取得方法や注意点、そしてスピーディーに安心して外国人を採用したい企業に役立つ就労ビザ取得代行サービスについてご紹介します。

ぜひ企業の外国人採用時にご参考になれば幸いです。

▼外国人採用をまだご検討中の方はこちらの記事もチェック!

1.就労ビザとは?

1|就労ビザの取得条件や対象

就労ビザを取得するためには、まず入国管理局で審査を受けることが必要です。取得要件は就労ビザの種類によって異なりますが、重要なポイントは次のとおりです。

- ビザ申請人の学歴

専攻課程や研究内容などが十分であること。

- ビザ申請人の職歴

職歴から十分な技術や知識などをもっていること。

- ビザ申請人の職務内容

雇用する外国人の職務内容が、出入国管理及び難民認定法(入管法)上決められている「在留資格」のいずれかに該当していること。

- 受入企業の事業の安定性

受入企業の事業内容や資本金、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益、従業員数などから、事業の安定性を確保できること。

- 受入企業の事業の収益性

受入企業がビザ申請人に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことができる程度に、事業の収益性が十分であること。

- 受入企業の雇用の必要性

受入企業がビザ申請者の技術や知識などを活かすことができ、ビザ申請者を雇用する必要があること。

2|就労ビザの種類

外国人が日本で働くには「就労ビザ」(就労できる在留資格)の取得が必要です。もし、就労ビザなしに日本で働いた場合は不法就労となります。

就労ビザには多くの種類があり、種類ごとに仕事の内容が決まっています。そのため、仕事にあった適切な種類の就労ビザを取ることが必要です。

「就労できる在留資格」(2024年10月現在)は次のとおりです。

②公用:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など

③教授:大学教授、助教授、助手など

④芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など

⑤宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など

⑥報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど

⑦経営・管理:会社社長、役員など

⑧法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など

⑨医療:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など

⑩研究:研究所などの研究員、調査員など

⑪教育:小・中・高校の教員など

⑫技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど

⑬企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など

⑭介護:介護福祉士の資格を有する介護士など

⑮興業:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど

⑯技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

⑰高度専門職:ポイント制により特に高度人材と認められた者

⑱技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

⑲特定技能:1号は特定産業分野(12分野 ※16分野に拡大予定)の知識/経験を持つ者、2号は特定産業分野(9分野)の熟練者

また、「身分系の在留資格」(永住者、定住者、日本人の配偶者など)であれば仕事の内容に関わらず働くことが可能です。

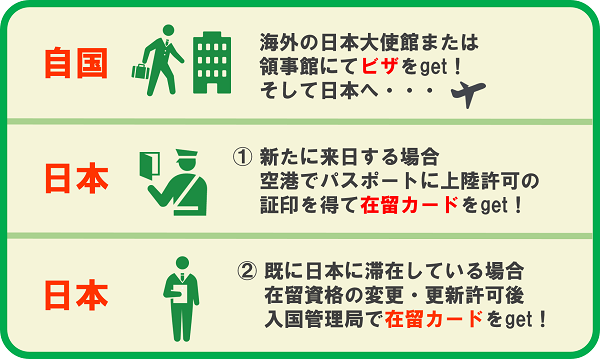

3|「ビザ」と「在留資格」の違いは?

一般的に、「ビザ(査証)」と「在留資格」を同じ意味で理解されている方が少なくありませんが、正しくは異なるものです。ここでは、「ビザ」と「在留資格」の違いについてみてみましょう。

ビザとは、在外公館で発行され、外国人のパスポートに貼付されるものです。その外国人がビザに記載された範囲の活動を行うために日本に入国させることにつき問題がないことを、日本の在外公館(外務省)が「推薦」するという性質を持っています。

外国人はこのビザが貼られたパスポートを日本入国の際に入国審査官に提示することで、入国が許可されます。

一方、在留資格とは、外国人が日本に在留することについて、法が定める一定の資格。外国人は、その資格をもって日本に在留するものとされ、在留することのできる期間、在留中に行なうことができる活動が、在留資格ごとに法定されています。

- 「ビザ」は日本に入国するための査証(上陸審査)

- 「在留資格」は日本入国後に滞在するための資格

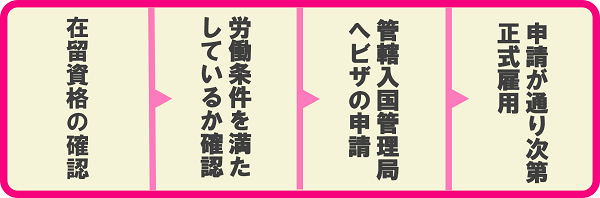

2.外国人採用のフロー

1|在留資格の確認

企業が外国人を採用する際、まずは在留資格の有無を確認することが必要です。外国人が在留カードを所持している場合もあります。

在留カードとは、企業などへの就職や日本人との婚姻などで、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期滞在する外国人が持っているカードです。特別永住者の方を除いて、在留カードを持っていない外国人を就労させることは原則としてできません。

もし既に在留資格(在留カード)を所持していた場合は、就労予定の仕事の内容がその在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認することが必要です。在留資格が異なる場合は、採用までに在留資格の変更が許可される基準(学歴・職歴・実務経験など)を満たしているのかについても確認した上で外国人の採用をおこなうことが必要となります。

2|労働条件を満たしているか確認

入国管理局に就労ビザの許可申請をする際、採用する企業と外国人の雇用契約が適法に締結されていることが前提となります。

また、外国人が日本で就労する場合の労働条件は、日本人と同様に、労働基準法などの労働関係法規が適用されます。

そのため、企業は外国人を雇用する場合に労働基準法など労働関係諸法令に基づき、かつ外国人本人が十分に理解できる言語で作成した雇用契約書により雇用契約を締結することが必要となります。

厚生労働省外国人労働者向けモデル労働条件を参考にしてみてください。

この際、万一日本での就労資格が許可されない場合は、雇用契約が無効となる旨を加えておくことが大切です。

3|入国管理局へビザ申請

企業が外国人を採用するためには入国管理局で就労ビザの申請をする必要があります。

入国管理局には管轄があります。たとえば、外国人を日本に呼ぶ場合は、原則として採用する会社の所在地を管轄する入国管理局で申請をし、留学生や転職の外国人の採用の場合は、外国人本人の居住地で申請をすることが必要です。

就労ビザの申請手続きのポイントは、企業の事業規模や事業内容、採用する外国人が従事予定の業務内容と本人の学歴・実務経験との関連性などを入国管理局へ客観的に証明することです。この際、個別具体的な事情によっては、理由書などのさまざまな書類を求められることがあるので注意が必要です。

4|申請が通り次第、正式雇用

就労ビザの許可がおりれば、企業は外国人を正式に雇用することができます。

外国人を雇用する際、企業は、外国人であることを理由に、賃金を不当に低くするなどの差別的取扱いをおこなうことのないように注意し、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を守るように努めることが必要です。

3.就労ビザの取得方法

では、就労ビザの取得方法についてご紹介します。

提出書類などの手続きは在留資格によって異なりますので、まず、海外現住の外国人を日本に招へいして企業で働くために必要な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)の取得方法について説明します。

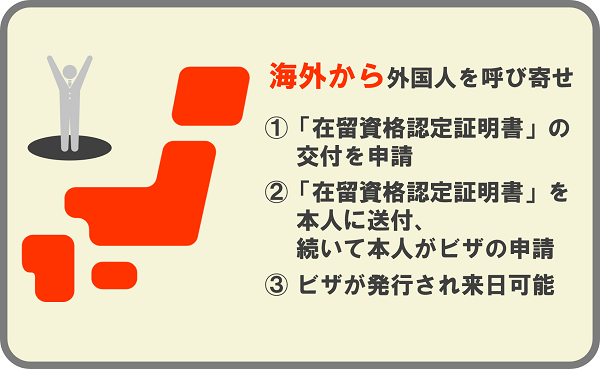

1|海外から外国人を呼び寄せて採用する場合

STEP1. 「在留資格認定証明書」の交付を申請

受入企業の担当者、入国管理局に届出済みの行政書士など(申請取次者)が、採用する会社の所在地を管轄する入国管理局で、「在留資格認定証明書」の交付を申請し、交付を受けます。

「在留資格認定証明書」の申請に必要となる【共通】の書類は次のとおりです。

- 在留資格認定証明書交付申請書(1通、① 地方入国管理官署で用紙を取得;② 法務省のホームページから取得)

- 写真(縦40mm×横30mm、1枚、① 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの;② 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付)

- 返信用封筒(1通、定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手[簡易書留用]を貼付したもの)

- 技術・人文知識・国際業務の「区分」に該当することを証明する文書(適宜)

- 学歴又は職歴等を証明する文書(1通)

- 派遣契約に基づいて就労する場合は申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

そして、技術・人文知識・国際業務の「区分(所属機関)」に記載されている「カテゴリー1~4」のいずれに該当するかによって、準備すべき書類が異なります。詳細は技術・人文知識・国際業務にてご確認ください。

STEP2. 「在留資格認定証明書」を本人に送付、続いて本人がビザの申請

発行された「在留資格認定証明書」を、海外に在住している外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参し、ビザの申請をします。

STEP3. ビザが発行され、本人が来日可能

ビザ発給後、来日し、企業で就労を開始することが可能となります。

現地日本大使館・領事館で申請してからビザが下りるまでの期間は各国の事情により異なります。なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内です。期限内に日本へ入国しない場合は、「在留資格認定証明書」の効力は失われますので注意が必要です。

続いて、既に日本国内に現在していて転職を検討中、もしくは留学中の外国人を採用する場合についてご説明します。

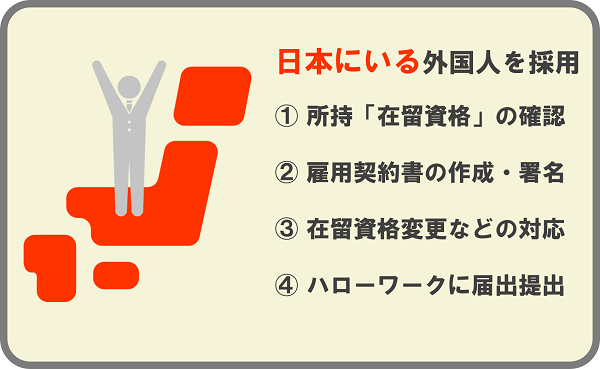

2|既に日本国内にいる外国人を採用する場合

STEP1. 現在の「在留資格」と新しい業務の照合

すでに日本にいる外国人を採用するためには、まず、「2.外国人採用のフロー」で紹介した「『在留資格』の確認」を済ませたあとに、その「資格内」の活動内容と新しい業務内容の照らし合わせをします。現在の在留資格内で可能な活動内容と新しい業務内容との間にそごがある場合、在留資格の変更手続きをする必要があります。

*業務内容が「資格内」であるかどうかの判断が難しい場合、企業を管轄する入国管理局または専門家へお問い合わせください。

STEP2. 雇用契約書の作成と署名

採用する外国人の在留資格を確認し、不備がない場合は、企業側が雇用契約書の作成をします。雇用契約書は日本語と採用する外国人の母国語、もしくは英語で作成します。

STEP3. 入国管理申請手続き・在留資格変更など

留学を終えて就職する際、あるいは外国人の転職前後の職種によっては、在留資格の変更申請をおこなう必要があります。下記3パターンに分けて説明します

①業務内容や活動内容が外国人の現有在留資格の範囲外のものである場合、雇入れ企業と外国人が協力して入国管理局へ在留資格変更許可申請をおこないます。

本来の在留資格に基づく活動をおこなっていない場合には、在留資格を取り消される恐れがありますので、かならず期間内に手続きを完了するようにしましょう。「在留資格変更許可申請」の申請に必要となる書類は次のとおりです。

- 在留資格変更許可申請書

- 写真(縦40mm×

横30mm、1枚、写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出) - 日本での活動内容に応じた資料

- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます)

- 資格外活動許可書(必要に応じて)

- 旅券(旅券を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)

- 収入印紙(4,000円) ※許可される際に必要です

なお、この申請期間は、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。

申請書用紙などの詳細についてはこちら法務省:在留資格変更許可申請

② 業務内容や活動内容が外国人の現有在留資格に含まれている場合、在留資格に関して特に申請する必要はありません。

ただし、転職する外国人の採用が決まったら、入国管理局やハローワークに各種届出を提出する義務があります。詳しくは以下「STEP.4」までご確認下さい。

③ 日本の専門学校・大学・大学院で卒業した外国人を新卒として採用した場合、留学生本人の住所地を管轄する最寄りの地方入国管理局にて在留資格変更許可申請をおこないます。

新卒の外国人を正社員として採用する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」に切り替える必要があります。要するに、企業が国からその外国人に働いてもらう許可をもらわないと正式雇用ができないのです。変更の仕方は①とほぼ変わりませんが、準備する資料が多少異なることもあります。

申請書用紙などの詳細についてはこちら>> 法務省:在留資格変更許可申請

STEP4. 各種届出手続き

転職する外国人の採用が決まったら、入国管理局やハローワークにて各種届出の手続きをしなければなりません。

まず、外国人が転職をして元の契約が終了・新たな契約の締結があった場合、終了・新規両方の契約について入国管理局に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。

そして雇入れた企業には、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」の提出が義務付けられています。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されますので、遅れないように注意しましょう。

4.就労ビザ取得に関して企業側が注意すべきこと

外国人を採用する際には、数々の注意事項があります。

1|前職や出身/卒業学校をきちんとチェック

就労ビザ申請の時、外国人にどんな経験があるのか、どんな勉強をしてきたのか、その知識や経験を企業でどのように活かすことができるのかなどを入国管理局に書面で説明する必要があります。そのため、企業側は外国人の前職や出身、学歴をきちんと確認した上で従事予定業務との関連性を把握しておくことが必要です。

2|外国人雇用について最低限の知識を覚える

外国人を雇用する場合、労働基準法などの労働関係法規や労災保険の適用、社会保険の加入、所得税・住民税も日本人と同様に扱うことが必要です。また、外国人を雇用する際のルールは出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められており、ルールを破ると不法就労となり、企業は懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。

3|ビザの有効期限に注意

就労ビザ(在留資格)には有効期限があります。在留期限を確認せず、在留期限の切れた外国人を就労させてしまうと、不法就労で企業は刑罰を受けることになります。

▼就労ビザの有効期限について詳しく知りたい方はこちらへ

4|再入国許可の有無を明確に

日本に在留している外国人は、「再入国許可」や「みなし再入国許可」という手続きを受けずに日本から出国すると、外国人が有していた在留資格及び在留期間は原則として出国と同時に消滅してしまいます。そのため、外国人がこれらの手続きを受けずに出国した場合、日本への再入国はできず、入国するためには新たに在留資格を取得する手続きをおこなう必要があります。状況によっては、出国前と同じ在留資格を取得できない可能性もあります。

5|不法就労活動を助長しない

日本における「不法就労」とは、次のような場合が考えられます。

② 在留期間を超えて不法に残留し、正規の在留資格を持たない外国人がおこなう就労。

③ 就労不可の在留資格を持つ外国人が、資格外活動許可を受けずにおこなう就労。

④ 就労の在留資格を持つ外国人が、与えられた在留資格の範囲を超えておこなう就労。

企業側の不法就労の助長を防ぐ対策として、以下の確認が必要になります。

② の場合は在留カードの有効期限を確認

③ の場合は在留カードの資格外活動許可の有無を確認

④ の場合は在留カードの在留資格を確認

とくに、注意が必要なのは④です。企業は、外国人労働者に対して、あらゆる仕事を指示できるわけではなく、決められた活動範囲内の仕事のみをおこなわせることができます。たとえば、「技能」の在留資格を保有し、中華料理店で調理師として働いている外国人労働者を、ホールスタッフとして働かせることはできませんので、注意が必要です。

なお、入管法第73条の2には、「不法就労助長罪」が定められており、違反した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。たとえ企業側が確認不足のために不法就労させてしまったなどの過失であった場合でも、処罰は免れませんので、注意が必要です。

5.困難な就労ビザ取得を代行サービスで解決!

ここまで見てきたように、就労ビザを取得するには多くの点で注意が必要になります。

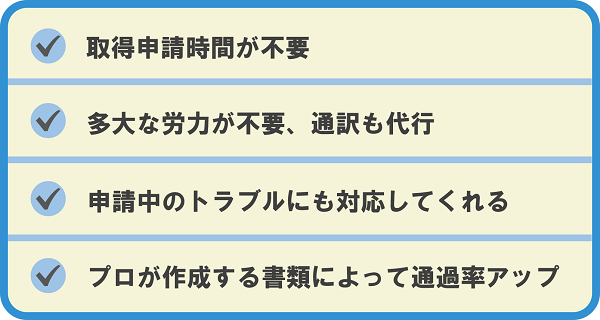

そんな取得が困難な就労ビザを担当者様に変わって取得してくれるのが就労ビザ代行サービス。

ここでは、外国人本人や担当者様が取得する場合と異なり、就労ビザ代行サービスはどんなところが違うのかメリットをご紹介します。

1|取得申請時間が不要

入国管理局での就労ビザ申請書類を提出する際、出頭1回につき、概ね1時間程度、混雑期には2時間以上もの待ち時間が必要となります。

とくに、多くの外国人労働者を雇用する企業であれば、担当者は申請業務に多くの時間が必要となりますが、代行サービスを利用すれば担当者は他の重要業務をおこなうことが可能となります。

2|多大な労力が不要

就労ビザを取得するには書類の回収・翻訳・記入など多くの手続きを経るため、多大な労力が必要となります。豊富な経験を持ち、就労ビザ取得に関して精通している専門家に手続きの依頼をすると、不備がなくスムーズに申請することができます。

3|申請中のトラブルにも対応してもらえる

代行サービスの場合、就労ビザ申請のノウハウや入国管理局の考え方などを熟知しているため、就労ビザの申請が許可となる可能性は高くなります。また、申請中にトラブルが発生した場合や不許可となった場合でも対応してくれます。

4|プロが作成する書類によって審査の通過率がアップ

就労ビザや在留資格の審査は、求められた書類を揃えて提出すれば申請が通るわけではありません。資料に漏れがなくても申請が不交付・不許可になる場合も存在します。実際は、たとえば、雇用理由書などの任意提出書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。

代行サービスはビザ申請の経験が豊富なプロが担当しますので、通過率が高い書類を準備できます。外国人を無事採用できたら企業側も計画通りに事業を進めることができるでしょう。

- できるだけ早くてスムーズに就労ビザを取得したい!

- 外国語しゃべれる従業員が少ないため、外国人労働者とのやり取りを任せたい!

- 申請予定の量が多くて手続きに不安を感じている!

ただし、代行サービスには当然、代行手数料が必要となります。

そのため、料金体系が明確か、また、入国管理局から「届出済証明書」の発行を受けており、行政書士や弁護士資格を有している、信頼できる専門家であるかどうかについても確認しておくことが大切です。

6.さいごに

日本の少子高齢化を考えると、今後も外国人労働者数の増加は続くと予想できます。

外国人雇用の第一歩は就労ビザの申請といえます。優れた人材であったとしても、正規の就労ビザが取得できなければ日本で就労することはできないからです。

そのため、外国人労働者を採用するためにはまず、就労ビザの基準(在留資格)を考える必要があります。応募者の中からこれらの条件に該当する人材を採用すれば、就労ビザの手続きもスムーズにおこなうことができます。

はじめて外国人労働者を採用することに不安を抱えている企業担当者や経営者の方は、まずは就労ビザの基礎知識を把握することが必要といえます。また、担当者の時間がない場合などは、上記のような就労ビザ代行サービスを活用するとよいと思われます。

ほかにご質問ございましたら、下記のボタンまで気軽にお問い合わせくださいませ。

監修 行政書士 下川 輝