会社の期末、年末年始、年度末など、節目のタイミングによって転職をする人が多くいるようです。

しかし、転職をしようと決心をしても、悩みの種となるのが、「退職意思をどのように伝えるか」ということではないでしょうか。

そこで今回は、退職を決める理由は何か、どのように退職の旨を伝えているのかなど、退職についてのあれこれを調べてまとめてみました!

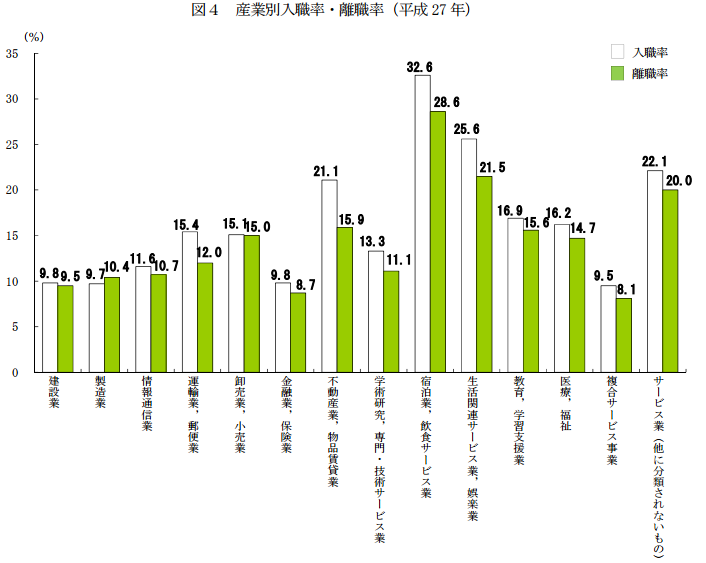

離職率は平均で15%|平成27年雇用動向調査結果の概要

厚生労働省の平成27年雇用動向調査結果の概要によると、平成27年度の離職率は15%となっています。

男女別にみると、男性が13%、女性が17.7%。就業形態別にみると一般労働者が11.8%、パートタイム労働者が25.2%という内訳になります。

前年と比べると、離職率はやや低下していて入職率の方が高い入職超過の傾向が見られます。

また、産業別で見ると、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業の順に離職率が高くなっていますが、入職率も同じ結果となっています。

特に、宿泊・飲食差サービス業はアルバイト雇用率も高いため、それに応じて離職率が高くなるのではないかと考えられます。

会社を辞める際に考えたいこと

退職する時期

退職者が増える時期は、会社の期末、年末の12月末、年度末の3月末などが多いようです。

仕事に区切りがつく時期に合わせることで、引継ぎがしやすくなるため会社への負担が軽減されるからでしょうか。反対に、退職を避けるべき時期は繁忙期になるようです。

「ただでさえ忙しい時期に…」と反感を買ってしまい、まともに取り合ってもらえない可能性があります。また、会社の就業規則にもよりますが、予定している退社日の1~3カ月前には伝えておくのがマナーのようです。

退職届・退職願

退職届・退職願については、自ら作成せずに、会社指定の書類に記載する場合が多い模様です。

指定されていない場合は、パソコンでも手書きでもどちらの書式でもいいそうです。内容は、「退職理由・退職日・退職願を記入した日付・署名・捺印」を記載。余計な反感を買わないよう、あまり余計なことは書かないのがベターです。

転職活動について

まず転職活動は仕事を続けながらするか、辞めてから専念するかを判断する必要があります。どちらにおいても、転職活動をするには準備と期間が必要なため計画的におこなったほうがいいでしょう。

前の会社で培ったキャリアやスキルについてもまとめておく必要もあります。

また、転職先でも同じ理由で「退職」という結果にならないように「なぜ前の会社を辞めることになったか」「会社に求めていることは何か」を明確にして、ミスマッチにならないように会社を絞りましょう。

何が退職を決める引き金となるのか?|7つの退職理由

世間の人はいったいどんな理由で退職を決めるのでしょうか。一般的な理由をまとめてみました。

理由その1:職場の人間関係

大体の退職理由は職場の人間関係。 職場の上司、先輩がフラットな人ならきつい仕事内容でもそんなにキツくない。

— Makoto Takeda (@macoaranyan) 2016年11月1日

すごく立派で尊敬できる同僚が人前で、「この職合っていないし、そういう人に仕事して欲しくない」って上司から言われてそれで沈んだってのは退職理由としてきいた。

— WATARU (@__wataru_w) 2016年11月6日

退職理由で良く聞くのが、人間関係です。そのなかでも、特に上司との関係性について悩む人が多いようです。場合によっては、ストレスにより心身に影響を及ぼしてしまう人もいるみたいですね。

就活生の会社選びの基準にも「どのような人が働いているか」という項目が上位にあり、同様に新卒の退社理由も「人間関係」が1位にあがるなど、人間関係は若者を中心に重要視されているのではないかと考えられます。

理由その2:労働時間・休暇制度に不満があった

従業員は1日8時間を労働時間と考えるけど、寝る時間以外を労働時間と捉えがちな会社は離職率が高く、退職理由が鬱や体調不良などになる。

— Ponbumo (@ponbumo) 2011年2月7日

月の残業が40時間を超える場合、退職理由を会社都合に出来ると知ったので年末年始くらいに辞めることにしました

— 七海ア男@ロケット団🚀 (@golden_kaba_o) 2016年10月20日

残業時間や休日出勤の頻度など、労働時間や休暇制度に不満を持って退職する人が多いようです。長時間労働による過労から、心身に支障をきたしてしまう人が増加しているというデータもあるみたいです。

長時間労働が労働災害として認定されるなどの施策がとられてはいますが、未だに問題のある会社が多いそうです。改善される見込みがなく、長い目で見て働き続けるのが難しいと感じた場合は、早めに退職を考える方がよさそうです。

ちなみに、労働者の健康障害と、会社との間の因果関係を判断するために設けられた「過労死ライン」(月の残業時間が80時間以上)という基準も制定されています。

理由その3:給与に不満があった

今年いっぱいで会社やめる人がいるんだけど、課長おばば達が退職理由は分からんけどやっぱり給料かねって話してたの聞こえた。そんで給与明細管理してるからちょっと調べてみたら確かにその人の給料低かった。入社して20年近くの30代後半技術職で残業しててもこれだけか……って思うくらい。

— 原稿頑張るQoo? (@ouka_bsk) 2016年11月16日

給与支払の遅延って退職理由としては全うだよな。

— AzyNomot@C91木曜東D-40a (@AzyNomot) 2015年11月24日

給与支払いの遅延やサービス残業といわれる残業時間分の給与が十分に支払われないこと、ボーナスの額なども退職理由として挙げられます。

どんなにやりがいのある仕事でも、生活がかかっているため給与に関しては特に厳しく考えている人が多いようです。しかし、転職しても給与の増加が見込めないなどの理由から退職に踏み込めないという人も。

理由その4:仕事内容にやりがいを感じられない

退職理由 上司からの人格否定・言葉の暴力等によるやる気の減退、仕事にやりがいを感じないため

— Koner (@Koner_H) 2014年8月21日

Planet Coaster、担当スタッフの仕事量が少ないと「仕事にやりがいがない」という不満が発生して「給料はいい方だ」とか言ってるのに退職しちゃうんだけど、どんだけストイックな人間なんだよ君等!!

— バジリコ風味 (@r_basilico) 2016年12月30日

やりがいについては、他の退職理由とセットで考える人が多く、それだけを理由に転職を考える人は少ないように感じました。

明確な基準がなく、主観的な意見になってしまうために退職理由としても納得感が得られにくい模様です。

理由その5:昇進制度・待遇に不満があった

女は結婚したら辞めると諦められてる会社で、働き続けるにしても昇進しないわ有給・育休はあるけど有名無実…てなことで専業主婦なう(´Д` )一度社会に出てしまってからリスタートせざるを得ない女性のためにもっと柔軟にならんかね…

— grin (@komisan_0705) 2015年9月3日

退職のきっかけ1位「給与・待遇への不満」――「深夜や早朝働いても給料が変わらなかった」という人もキャリコネニュース https://t.co/SZn8IXhuw8 @キャリコネニュースさんから 前々職は仕事は凄く好きだったんだけど、金が糞で辞めた。前職は人間関係で辞めた。

— 種村 (@tanemurarisa) 2016年12月4日

結果を残しているのにも関わらず、なかなか昇進できないというのも退職理由に挙がっています。

しかし、本人の能力不足ということも考えられるため、十分なキャリアやスキルなどがないと、次の職場でも同じ待遇を受ける可能性もあります。

また女性活躍推進法などが制定されても、いまだに女性は昇進しにくいのが現実です。そのため、キャリア志向の女性が待遇面に不満を抱いているようです。

理由その6:起業・独立をするため

30までに独立したいという思いは密かに持っているだよ 仕事を辞めるために仕事してる 仕事を始めるために勉強してる

— ヨウ (@subourod) 2016年1月27日

「独立するために辞める」という人も。退職はマイナスなイメージを持たれがちですが、独立を推奨する企業も増えています。

そうした人の入れ替わりが速い企業には、スキルをつけるために全力で仕事に取り組む人が多く、常に革新的な事業を行えるというメリットがあります。

また、企業にポジティブな印象を残したまま退職できるため、建前の理由として使う人も多いようです。

ネガティヴな退職理由はダメだと聞いたので単純に独立しますって言います!!

— グローバルエリート (@lizlisalol) 2016年3月29日

理由その7:家庭の事情など

新しい仕事を始めた時にマネージメント担当してくれた方が12月いっぱいで退職することになった。家庭の事情とのこと。とても熱心でいい人だった。寂しいなあ。。。

— ヘリオトロープ (@Heliotroope) 2016年12月12日

今年は結婚と退職と引越しをする予定なので、生活のほとんどが変わってしまうことに緊張している。

— うつぶせ (@0ga72) 2017年1月3日

特に女性は、結婚や出産、介護などの家庭の事情でやむをえず退職するという人も多いようです。男性でも、家業などで退職するという人も。

家庭や人生のことになると会社も引き止めにくくなるため、こちらも建前の理由として使う人もいるそうです。

いろいろと調べてみてわかったのは、退職理由の1番の原因が人間関係だということです。仕事とはいえ、働く環境には妥協できないと考えている人が多くいることもわかりました。

一方で、会社の待遇が多少悪くても人がいいから辞めないという人もいます。人間関係は仕事を続けるにおいて重要な指標なようですね。

また、退職を告げる際に本当の理由ではなく建前の理由を使う人も多いようです。

円満に退職したいと考えているなら、会社側や人間関係などの問題を指摘するのではなく「家庭の事情」「やりがい」「独立したい」など個人的な理由を伝えるのがベターだといえます。

明らかに会社側に問題があって退職する際、労働基準法に違反している証拠などがあれば、退職理由を会社責任にできる可能性があります。

会社責任になると、受け取れる失業給付金が増えるため、転職活動時の負担が軽減できます。「会社を辞めようか…」という際には、法的なことをよく調べてから行動する方がいいかもしれません。

逆に人事の方は、自社は法令遵守できているか、何か落ち度はないか、今一度確認してみてもいいかもしれません。

まとめ

以前のように「定年まで勤めあげることが美徳」という風潮も薄れてきて、転職することが当たり前のようになってきているのではないでしょうか。そのため、転職のしやすさも退職を後押ししている一つの理由だと思いました。

退職する理由などをまとめてみると、人間関係や労働時間、待遇など自分ではどうしようもできない事情であることがほとんど。仕事をしながらも、退職も視野に入れている人が多いということがわかりました。

流行りに乗ると、「逃げるは恥だが役に立つ」という言葉があるように、どうしてもという場合は退職してもいいと思います。

やむを得ない事情がある場合は、思い切って退職して新しいスタートを切ってみてはいかがでしょうか。