2019年にアドテクノロジーやメディア事業等を運営するVOYAGE GROUPと、電通100%子会社でデジタルマーケティング支援を手掛けるサイバー・コミュニケーションズが経営統合し、CARTA HOLDINGSが誕生。

統合後に注力した施策の一つとして、イチからCARTA HOLDINGSとしての人事制度を構築。これには約5年の年月を要したとのことです。

本記事では、そんなCARTA HDの人事制度構築ウラ側をテーマに深堀りをしていきます。

人事制度をイチから構築することになった背景や、その意思決定プロセス、こだわった部分、苦労したことなど、同社の代表である宇佐美さんに話を伺いました。

【人物紹介】宇佐美 進典|株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役 社長執行役員

トーマツコンサルティング(現デロイトトーマツコンサルティング)、ソフトウェアベンチャー企業を経て、1999年にアクシブドットコム(のちのVOYAGE GROUP)を友人と創業し、様々な事業を立ち上げ19年連続での増収を牽引。2001年にサイバーエージェントと資本業務提携し、2005年にサイバーエージェントの技術部門取締役就任。2012年に同社からMBOし、2014年東証マザーズ上場、のちに東証一部へ市場変更。2019年にサイバー・コミュニケーションズとVOYAGE GROUPの経営統合に伴いCARTA HOLDINGS代表取締役会長兼CEOに就任。アイスタイル社外取締役。

目次

なぜVOYAGE GROUPとサイバー・コミュニケーションズの2社は経営統合したのか

―当時、VOYAGE GROUPはプライム上場、サイバー・コミュニケーションズも国内有数のデジタルマーケティング企業として、2社ともにインターネット業界を牽引してきた企業ですが、なぜ2019年のタイミングで統合に至ったのでしょうか。

おっしゃるとおり、両社ともにずっと右肩上がりの成長を続けていた中で、経営統合のリリースがでて驚かれた方が多いと思いますし、実際にそういうお声もたくさんいただきました。

おっしゃるとおり、両社ともにずっと右肩上がりの成長を続けていた中で、経営統合のリリースがでて驚かれた方が多いと思いますし、実際にそういうお声もたくさんいただきました。

ただ一方で、VOYAGE GROUPとしては、従来の枠を超えた非連続的な成長をしていきたい強い願望を持っていました。これまでのVOYAGE GROUPは、インターネット広告の中でもパフォーマンスを軸にした広告支援に特化しており、今後はマス広告などのブランディング領域にも注力していきたいものの、そのノウハウやリソースがありませんでした。

サイバー・コミュニケーションズの観点でいけば、インターネット広告専門の代理店というポジションのため、独自サービスが少ないという課題があり、そのためにアドテクノロジー分野を強化し、自社サービスを展開していきたい構想を持っていました。

このような背景がお互いにあり、それぞれの強みや弱みが補完され、さらなる成長につながるという考えのもと、統合に至ったのです。

「真逆」とも言ってもいいくらい、異なっていたカルチャー

―ここからは、人事制度をイチから再構築していった経緯について伺っていければと思います。

VOYAGE GROUPとサイバー・コミュニケーションズ、2社のカルチャーや仕事の進め方が大きく異なっていたところが大きいです。

サイバー・コミュニケーションズに関しては電通という日本を代表する大企業のグループ会社です。そのため、業務の役割の明確化がきちんとされていて、精密でミスなく丁寧に進めていくことが重視される、どちらかといえば守りの要素が強いカルチャーでした。

一方でVOYAGE GROUPは、スタートアップ的なカルチャーが濃く、失敗してもいいから、どんどん挑戦して新しいことを自分たちでつくりだしていくカルチャーでした。ですので、真反対なカルチャーと言ってもいいくらいの状況だったのです。

実際に経営統合して各事業の連携をしていくと、仕事のアプローチの考え方やスタンスは異なりますし、メンバーの評価基準も違うので、人材のやりくりの部分で課題が浮き彫りになってきました。

それで、双方の価値観のすりあわせや人事制度を急ピッチで整えていくことになりました。

まずは、お互いの価値観やスタンスといった「原理原則」と言える部分のすり合わせをおこなっていきました。

そこから、「原理原則に基づいて、今ある人事制度をバージョンアップしていく」という流れで進めることとなりました。

―原理原則のすり合わせは、どのように進めていったのでしょうか?

「機会は自分でつくるもの」「誠実でいよう」「自分ごとでやろう」などといった、お互いが培ってきた原理原則ともいえる「妥協したくない考え方」を言語化して並べていきました。

その上で、CARTA HDという会社における原理原則はどうあるべきかを議論をして、共通の価値観をすりあわせていきました。

そこで気づいたのは、お互いの価値観や考え方がそこまで大きく相違がなかったことです。これまでの会社の成り立ちが異なっていただけで、根底にある部分はほぼ一緒なのだなと感じました。

そこから、それぞれの会社にある人事制度をマイナーチェンジをしていく方向だったのですが、結論から言うと、これはうまく進みませんでした。

―何が原因だったのでしょうか。

結局、各社の人事制度や評価の仕組みは、経営理念やミッション・ビジョン・バリューと紐づいているので、原理原則をそろえたとしても、ミッション・ビジョン・バリューに引っ張られてしまい、「総論賛成・各論反対」といった感じで、大きく変えることが難しかったのです。

なかなか進展しない状況が見えてきたので、それであれば「両社の人事制度はなくして、CARTA HDの人事制度を刷新してつくり、そして一気に乗り換える」というやり方で進めていく形に切り替えていくことになりました。

バリュー策定からはじまった、人事制度の刷新

―人事制度の刷新に向けて、まずはミッションの策定から入った形でしょうか?

まずはバリューの策定からはじめました。

バリューは人事制度との紐づきが強く、「CARTA HDとして何を重視するのか」となったときに、バリューが一番落とし込みやすいという背景もありました。

バリューができた後にパーパスやミッションをつくっていき、現段階ではビジョンはつくっていません。

イレギュラーなやり方かもしれませんが、「統合後の経営において何が必要なのか?」と「早急に人事制度を構築していくために何をすべきか?」の2つを重視した結果、そのようなアプローチで進めていきました。

―ちなみに、ミッションやバリューを策定した後、何かしらの浸透施策はされているのでしょうか?

特にバリューの浸透に注力して実施しています。

「バリューフィードバック」という、360度評価に近いものを導入していて、自分がバリューに沿った行動ができているのか、他者からどう見えているのか、意識する機会をつくっています。

また、クレドカードのように、バリューが明記されたカードも作成して配布しています。

とはいえ、浸透度合いでいくとまだまだ多くの課題があるので、今後もブラッシュアップしながら運用できればと考えています。

目指す姿としては、日常会話の中で当たり前のようにバリューのキーワードがでてくるようになることです。

議論が尽きなかった、労働時間・給与・評価のすり合わせ

―人事制度については、どのように着手していったのでしょうか?

人事制度は、バリューの策定と並行してつくっていきました。

本来であれば、パーパス・ミッション・ビジョン・バリューがあった上で人事制度をつくる流れだと思いますが、時間軸的にそれが難しかったので、そのようにしました。

その中で最も議論を重ねたのが、労働時間に関する考え方やルール策定でした。標準労働時間やみなし残業を何時間にするのか、ここのすりあわせに苦心しましたね。

VOYAGE GROUPは「標準労働時間が8時間、みなし残業が60時間」でした。ただ、実質そこまで残業するメンバーはいないので、残業代はほぼでません。

サイバー・コミュニケーションズは「標準労働時間が7時間で、みなし残業が20時間」で、20時間を超えたら当然残業代が発生します。

そのうえで標準労働時間をどちらに合わせるか、みなし残業を何時間にするのか、これは非常に悩みましたし、議論が尽きませんでした。

VOYAGE GROUPの立場から見ると「みなし残業が減ると、給料が減るのか?」という疑問が湧きますし、サイバー・コミュニケーションズ側からは「標準労働時間が増えるのであれば、ベースの給料がアップするのか?」という声もありました。

こういった声をとりまとめて、こちらの意図や考え方を伝え、納得感を持ってもらうことは非常に難しくて時間がかかりました。

紆余曲折を経て、結果として「標準労働時間が8時間、みなし残業45時間」という形で着地しました。

―たしかに、働き方や給与にも関係してくるので、さまざまな意見が飛び交いそうですね…。労働時間の整備後は何に着手されたのでしょうか?

次は給与と評価制度の部分の設計ですね。ここでも多くの議論がありました。

給与でいくと、「ベース給与を半年ごとの評価で見直しをしていく」というやり方は2社ともに同じだったのですが、サイバー・コミュニケーションズは賞与があって、VOYAGE GROUPは賞与なしでその分の毎月の給与を高めに設定していました。

結論からいくと、給与に関しては、「賞与はなくし、その分を毎月の給与に上乗せする」に統一しました。

「賞与はなくなるが、その分のベースが上がる」ことは、そこまで大きな反発はでないと思います。一方で「毎月の給料を減らして、賞与を支給することにします」となったら、ものすごい反発が起きることは容易に想像がつきました。

ですので、毎月のベースを増やすと固定費が増えるので、経営にとってリスクとなる面はあるのですが、それでも全体の納得感を考えた際に、その方向で着地しました。

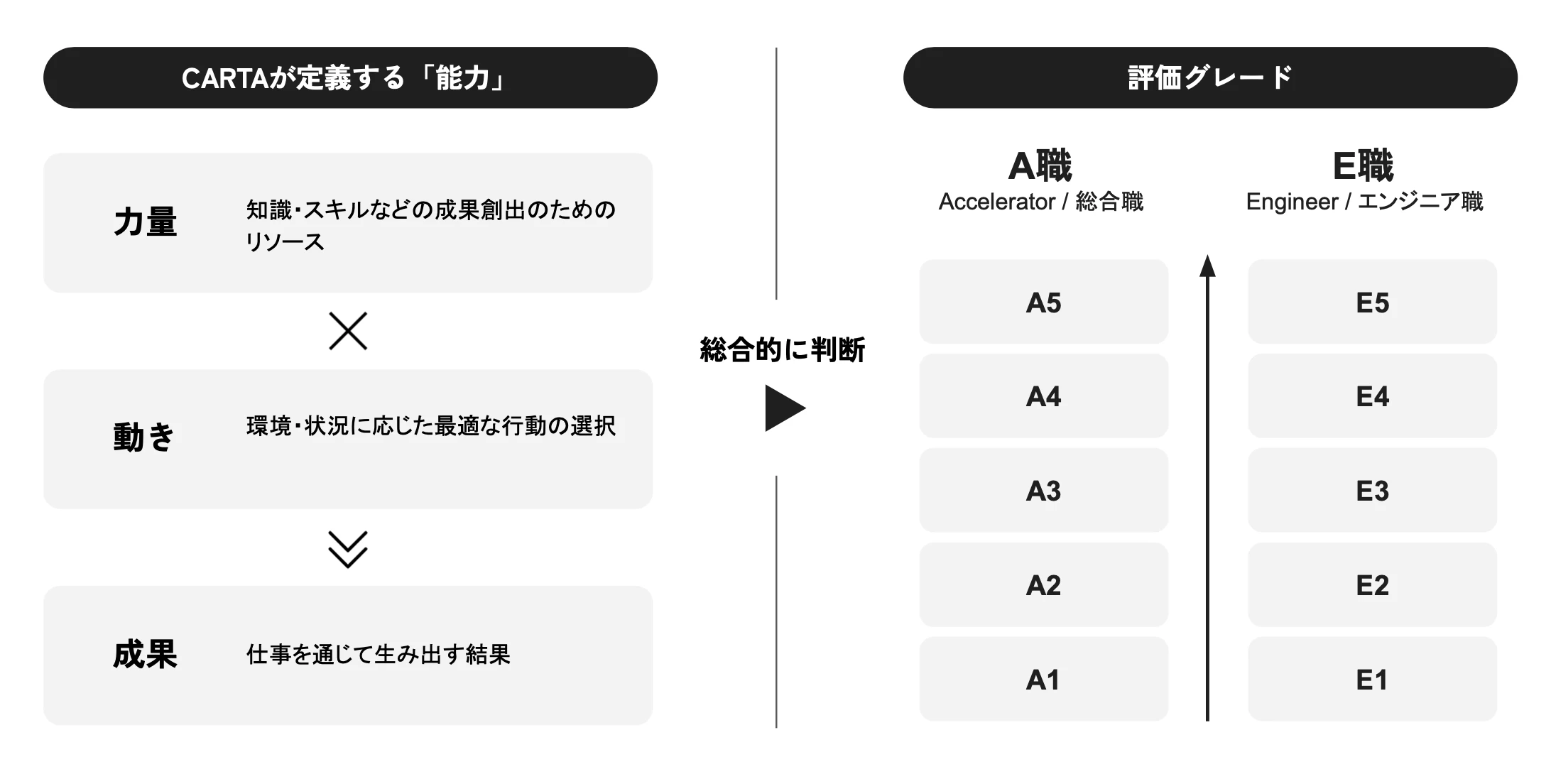

またこのタイミングで、グレードの考え方や定義もそろえにいきました。グレードを5段階に設計し、各グレードの定義に従って絶対評価で決めていく形にしています。

ただ、やはりここでもすりあわせに苦労しました。今までのグレードの考え方と、新しいグレードの考え方を合わせにいくことが難しかったですね。

特にサイバー・コミュニケーションズではもともと8段階あったグレードが5段階になったので、新しい定義に従った時に「この人は上がるのか下がるのか、そこに対して給料はどうなるのか?」など、調整が難航しました。

また、比較的小規模な会社の集合体であったVOYAGE GROUPと、当時でも約800人という大きな組織のサイバー・コミュニケーションズでは、当然ですが評価の仕方も異なってきます。

これらの制度策定については、一気に変えるよりも、どちらかというとソフトランディングさせて運用しながら最適化していく部分もあります。

ですので「いきなり最初から全部がうまく回るわけじゃない」という前提の中で、PDCAをまわして徐々になだらかな形にしていくイメージで進めていました。

運用の部分に関しては、スピード感を持って最適化していくために、組織ごとにHRBPを設けました。そこで「人事制度強化会議」みたいなものを定期的に開催し、全社横串で連携しながら制度をつくりあげていきました。

1年半かけた、オフィス統合プロジェクト

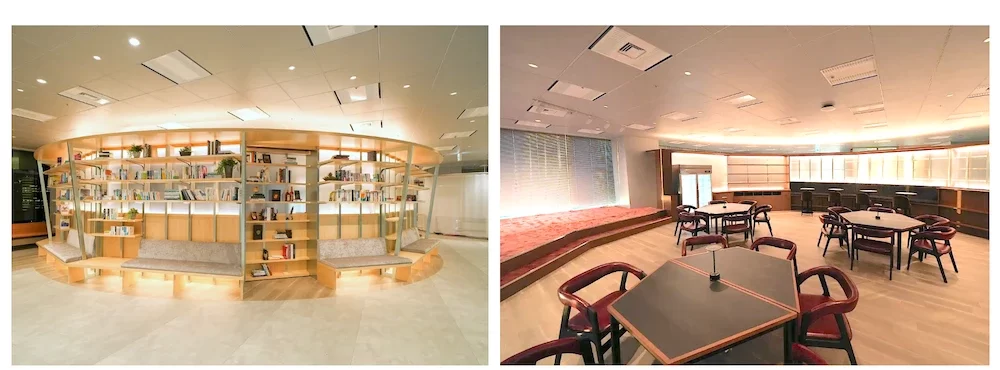

その後は1年半くらいかけて、東銀座にあったサイバー・コミュニケーションズオフィスと渋谷にあったVOYAGE GROUPのオフィスを統合すべく、虎ノ門ヒルズへの移転プロジェクトを開始しました。

どのようなオフィスにしたいか、各所に要望をヒアリングしたのですが、「あれやりたい、これやりたい」とさまざまな意見がでまして、それらをすべて叶えようとしたら、とんでもない金額になっていました。

そこから優先順位をつけてやるべきことを絞っていったのですが、面白いことに、そこで各々の価値観が見えてくるんです。

「執務スペースにもっとお金をかけるべきだ」という考えてもあれば、「『AJITO』のようなコミュニケーションスペースに投資すべきだ」という考え方もあり、「どういうオフィスにしたいのか」から、「どういう組織をつくりたいのか、どういう会社にしたいのか」という議論に発展して、結果としてお互いの理解が深まっていきました。

[CARTA HDオフィス憩いの場『AJITO』|巨大な本棚の中に、バーカウンターや小規模なライブステージを備えている]

[CARTA HDオフィス憩いの場『AJITO』|巨大な本棚の中に、バーカウンターや小規模なライブステージを備えている]

―オフィス移転の議論が、価値観のすり合わせにもつながったのですね。

オフィスの運用ルールに関しても、ドリンクコーナーの利用、お弁当やお菓子コーナーの利用、クリアデスク、ゴミ捨て等々、そういった運用の面でも、「何時から何時までしか使えません」と明確ルールを決めて運用するのか、「細かいルールがあるほど使いにくいから制限をなくしたい」と意見が分かれることがありました。

「ルールをゆるくするのであれば、一人ひとりのモラルを高くしなきゃいけない」「いやでも、最低限こういうルールは必要だよね」と、こういった部分の考え方もすり合わせていく作業が必要でしたね。

『明治維新』のような共通言語がほしかった|5年を振り返って感じたこと

―人事制度の刷新から5年が経ちましたが、振り返ってみて感じたことをお伺いできればと思います。

この5年の人事制度の刷新は、明治維新のようだったなと思っているんです。

―明治維新ですか? 何かというと、明治維新はこれまでの江戸幕府の封建制度を解体して資本主義社会へ移行した大改革です。

何かというと、明治維新はこれまでの江戸幕府の封建制度を解体して資本主義社会へ移行した大改革です。

五箇条の御誓文をつくったり、廃藩置県、富国強兵、地租改正、殖産興業、学制公布など、ガラッと新しいルールを設けて運用していったじゃないですか。大げさかもしれませんが、我々もこれと近しいものがあったなと感じています。

そういった「今までの江戸幕府の考え方から新しい日本になるんだ」みたいな、「明治維新の感覚」をメンバーとの共通概念として最初から持っていたらよかったなと、振り返ると思いますね。

共通のミッション・ビジョン・バリューがない中で進めていく必要があったため、共通言語がつくりにくかったので、イメージしやすい共通言語があったら、もっとスムーズにいっていたかもしれません。

―統合後の人事制度刷新プロジェクトは、「CARTA HD版の明治維新だ」みたいなテーマを設けてもよかったと。

そのくらい「ダイナミックに変えていくんだよ」と、パッと想起できるような共通言語があったらよかったですね。

「じゃあ誰が西郷隆盛なんだ、大久保利通なんだ、木戸孝允なんだ」みたいな遊び心もでてきて、コミュニケーションがよりしやすくなったと思うんですよね。

「採用は富国強兵だよね、研修は学制公布だよね」といったキーワードを用いた話にもなって、さらに一体感を持ってスピーディーに動けたかもしれません。

やはり、もともと異なる2つの会社でそれぞれの人事制度があって、その中で新しい人事制度を作ることは非常に難易度が高いなと痛感しました。

やはり、もともと異なる2つの会社でそれぞれの人事制度があって、その中で新しい人事制度を作ることは非常に難易度が高いなと痛感しました。

もしも今後、異なる2つの人事制度を統合・刷新するというケースになった際は、まずはどちらかの制度に合わせていくやり方をベースにしたほうがよいかと個人的には思ったくらいです。

両方を新しく変えることは、両方から反対されるんですよ。両方から賛成されることはあまりありません(笑)。

まずは一度どちらかに合わせて、そこからブラッシュアップしていくほうがスムーズに展開できる気がします。

ただそうは言うものの、それだと明治維新にならないんですよね。明治維新は「新しい日本をつくる」という大改革だったので、一気にガラッと変えていく必要があった。この「ガラッと変える」と「どちらかに合わせる」を部分部分でうまく使い分けることが大事なのかもしれません。

その中でもよかったこととしては、お互いの原理原則を最初の段階ですりあわせたことですね。それが拠り所になってくれたので、必要なプロセスだったなと実感しています。

大事なのは、シンプルで矛盾のない仕組みをつくること

―実際に人事制度を刷新してから、社内で何かしらの変化はありましたか?

一人ひとりが活躍できる組織にしていくために、「自分のキャリアは自分でつくるんだ」という自律的な組織にしていきたい想いがあります。

そのための雰囲気を醸成していくための仕組みづくりや、実際に自律的なキャリアをつくる機会提供など、徐々にそういう形ができてきているなと感じています。

会社単位で見ると、VOYAGE GROUPは比較的攻めの意識が強い組織で、サイバー・コミュニケーションズはどちらかといえば守りが強い組織でした。この2つの会社が1つになったことによって、攻めも守りも強いバランスのとれた会社になっています。

そこから今後は、働きやすい会社であることはもちろん、より働きがいのある会社にしていきたいと考えています。

働きがいというのは、会社から与えられるものではなく、一人ひとりが会社の中でつくりだしていくものです。

それ自体が自律的なキャリア促進にもつながりますし、そういうメンバーが集まることによって、結果として事業も成長して、さらに会社の中で新しい挑戦機会が生まれるようになって、それがまた個々のキャリアにつながって、よいスパイラルとして回っていける形にしていきたいですね。

―最後に、人事制度の構築で悩まれている方も多くいると思います。その方々に向けたメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。

我々もまだまだ道半ばなところはありますが、大事なことはシンプルで矛盾のない仕組みをつくることではないでしょうか。

経営理念・ミッション・ビジョン・バリュー・人事制度、オペレーションも含めて、各所に矛盾があると納得感が生まれず、中途半端なものになってしまいます。

いかに矛盾のない形で一本筋が通った制度をつくって運用にしていけるか、ここは外してはいけないポイントだと思います。