昨今、HR界隈で大きな注目を集めているテーマが「ウェルビーイング(Well-being)」です。実際にウェルビーイング経営を掲げる企業も増えてきています。

しかし、どのような施策が効果的なのか分からず、悩んでいるケースが多いように見受けられます。

本連載では、組織人事コンサルタントの目線から、ウェルビーイングが注目されている背景や、ウェルビーイング経営を推進するポイント・注意点などについてお伝えしていきたいと思います。

執筆者齋藤 拓郎氏株式会社リンクアンドモチベーション・モチベーション エンジニアリング研究所・組織人事コンサルタント

慶応義塾大学卒業後、新卒で株式会社リンクアンドモチベーション入社。組織人事コンサルタントとして、企業の組織変革を支援。2021年よりリンクアンドモチベーションの研究機関「モチベーションエンジニアリング研究所」に所属。民間企業と教育機関や官公庁が繋がるコミュニティ「HRC教育ラボ」を設立し、学校教育と企業教育の垣根を超えた活動を推進。全国の小・中・高等学校・大学でキャリアに関する講演会や探求学習なども実施する。

目次

1. ウェルビーイング経営の現在地

SDGsの目標3で「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」と掲げられているように、現在、ウェルビーイングは世界的に重要なテーマとして位置付けられています。

そして、ウェルビーイングへの関心の高まりとともに、米国では「Carrot」「SoFi」「workhuman」「cleo」など、ウェルビーイング関連の様々なサービスが生まれています。

米NPO「GLOBAL WELLNESS INSTITUTE」の調査によると、ウェルビーイングの市場規模は2022年時点で約1.8兆ドル(日本円で約178兆円)と、盛り上がりを見せています。

同年の日本における市場規模は約35兆円と大きな差がありますが、米国のトレンドが数年遅れで日本にやってくる傾向に鑑みると、今後は日本でもさらにウェルビーイングへの注目度が高まっていくと予想されます。

2020年9月に経済産業省の研究会成果として「人材版伊藤レポート」を公表した一橋大学の伊藤邦雄教授は、「持続的企業価値の向上には、すべてのステークホルダーのウェルビーイングが、長い時間軸で循環することが重要」と述べており、日本企業におけるウェルビーイング経営の重要性を説いています(※参考:Well-being有識者インタビューVol.8 伊藤邦雄氏 | Well-being Initiativeサイト)。

このように、ウェルビーイングは個人においても企業経営においても重要なテーマになりつつあるのです。

しかしながら、ウェルビーイングは極めて抽象的な概念で、解釈も多岐にわたります。実現に向けたイメージが湧きにくいため、「どのような施策を講じるべきか?」と悩んだ末、まだ何も動けていない企業も少なくないでしょう。

2. そもそも、ウェルビーイングとは?

ウェルビーイングとは、心身ともに満たされた状態を表す概念です。WHOによると、「病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(Well-being)にあること」と定義されています。

さらに詳細に見てみると、ウェルビーイングには、「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」の2つの側面があるとされています。主観的ウェルビーイングは、主観的な自己評価によって測られるものであり、「人生の充実度」や「個人の幸福度」などが位置付けられます。これに対し、客観的ウェルビーイングは、客観的な数値によって測られるものであり、「GDP(国内総生産)」や「健康寿命」などが該当します。

昨今、注目されているのは、主観的ウェルビーイングです。米国の経済学者リチャード・イースタリンは、所得の上昇が必ずしも人々の幸福度の上昇に繋がっていないことを指摘しており、客観的ウェルビーイングが伸びても主観的ウェルビーイングには影響がないことが分かってきています。また、政策レベルでも主観的ウェルビーイングの重要性が認識され、OECDなどの国際機関も幸福度を測定する際に主観的指標を含めています(※参考:SpringerLink「Subjective Well-Being」)。

このように、客観的指標だけでは捉えきれない「生き方の質」を評価する手段として、まさに主観的ウェルビーイングが重要視されているのです。

以降は「ウェルビーイング=主観的ウェルビーイング」という前提で話を進めていきたいと思います。

3. ウェルビーイングは解釈が乱立している

よく「ウェルビーイング経営は分かりにくい」と言われますが、大きな要因として、ウェルビーイングに関する解釈が一つではないことが挙げられます。海外と日本の違いも含め、よく知られている解釈をいくつかご紹介します。

3-1. 海外におけるウェルビーイングの解釈

セリグマンの「PERMAモデル」

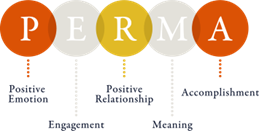

世界的に有名なのが、ポジティブ心理学の創始者と言われているマーティン・セリグマン氏が提唱した「PERMA(パーマ)」です。

人は以下の5つの要素を満たしていると幸せであるという考え方で、頭文字を取って「PERMA」をウェルビーイングの構成要素としています。

- Positive Emotion:ポジティブな感情

- Engagement:何かへの没頭

- Relationship:人との良い関係

- Meaning and Purpose:人生の意義や目的

- Achievement / Accomplish:達成

PERMAモデルは心理学的な側面に焦点を当てているのが特徴で、人間の内面を具体的に言語化した解釈だといえます。

ギャラップ社の「5つのウェルビーイング要素」

世論調査やコンサルティングを専門とする米国のギャラップ社は、以下の5つをウェルビーイングの要素と定義しています。

- Career Wellbeing:仕事に限らず、自分で選択したキャリアの幸せ

- Social Wellbeing:どれだけ人と良い関係を築けるか

- Financial Wellbeing:経済的に満足できているか

- Physical Wellbeing:心身ともに健康であるか

- Community Wellbeing:地域社会とつながっているか

beacapp HERE:ウェルビーイングとは?企業が注目すべき社員の幸せを大切にした働き方「ウェルビーイング経営」について解説

ギャラップ社のウェルビーイングの定義には、経済的・身体的な健康も含まれています。WHO憲章の定義である「肉体的、精神的、社会的に良好な状態」をより広範にカバーした解釈だと言えるでしょう。

日本におけるウェルビーイングの解釈

ウェルビーイング分野の研究はこれまで欧米がリードしてきましたが、近年は日本においても「東洋と西洋」「集団主義と個人主義」といった違いに着目した研究や、日本人の国民性を踏まえた研究が進められています。

日本におけるウェルビーイングの解釈を2つご紹介します。

慶應義塾大学 前野教授の「幸せの4つの因子」

日本でもっとも有名なウェルビーイングの解釈は、「幸福学」研究の第一人者と言われる慶應義塾大学の前野隆司教授が提唱した「幸せの4つの因子」でしょう。

「人間はどのようなときに幸せを感じるのか?」を、以下の4つのポイントで整理しています。

- 第一因子:自己実現と成長の因子(やってみよう因子)

- 第二因子:つながりと感謝の因子(ありがとう因子)

- 第三因子:前向きと楽観の因子(なんとかなる因子)

- 第四因子:独立と自分らしさの因子(ありのままに因子)

Sustainable Smart City Partner Program:人はどうすれば幸せになれるのか 幸福学を活用したまちづくりの姿とは

こちらは、セリグマンの「PERMAモデル」と同じように、人間の内面に焦点を当てた解釈だといえるでしょう。

日経統合ウェルビーイング調査(伊藤版Well-beingスコア)

一橋大学の伊藤邦雄教授の監修のもと、日経リサーチと日本経済新聞社がリリースしたサーベイが「日経統合ウェルビーイング調査(伊藤版Well-beingスコア)」です。以下の5領域の設問から従業員のウェルビーイングを測定するものです。

- 組織風土

- キャリア自律

- 健康安全

- 社会関係

- 経済自立

出典:日経統合ウェルビーイング調査(伊藤版Well-beingスコア)

こちらはギャラップ社の「5つのウェルビーイング要素」に近く、ウェルビーイングを多面的に測るものだといえます。

これらの解釈は、「どれが正しいか」や「どれを採用すべきか」といった判断軸になるものではありません。組織や個人が、解決したい課題や実現したい願望によって、ウェルビーイングを”どの切り口で捉えるべきか”、目的に応じて変わってくるものであるといえるでしょう。

4. 日本の幸福度はG7で最下位

毎年、国際幸福デーである3月20日に発表される「世界幸福度報告(World Happiness Report)」における世界幸福度ランキング2024では、日本は143カ国中51位と、前年の47位から順位を下げました。主要7ヶ国(G7)のなかでは、もっとも低い順位となっています(※参考:Home | The World Happiness Report)。

そのような状況下で、日本でも従業員のウェルビーイング向上を重要な経営課題の一つとして位置付ける企業が増えています。しかし、実際に取り組みを進めている企業であっても、その効果を実感できているケースはまだまだ少ないようです。

ウェルビーイング効果を高めるためには、個人と組織、双方にアプローチしていくことが必要です。直近では、経済産業省における「ライフステージを支えるサービス導入実証等事業」に当社の事業が採択されましたが、その中でも「個人のライフステージを真に支えるうえで組織(企業・地域)の支援は欠かせない」というコンセプトのもと、実証を進めています。

本連載では、組織開発と個人開発をどちらも手がける当社ならではの視点で、ウェルビーイング経営に必要な要素についてお伝えしていきたいと思います。

次回は、日本企業が陥りがちな「ウェルビーイング経営の落とし穴」について解説します。