昨今のVUCAの時代では、社会で求められる人物像は多様に変化しています。

このような状況のなかで、最近注目されているのが、「T型人材」と呼ばれるタイプの人材です。

本記事では、企業で必要とされている「T型人材」とはどのような人材なのか、また「T型人材」を育成する方法はどのようなものなのか詳しく紹介します。

目次

1.T型人材とは?

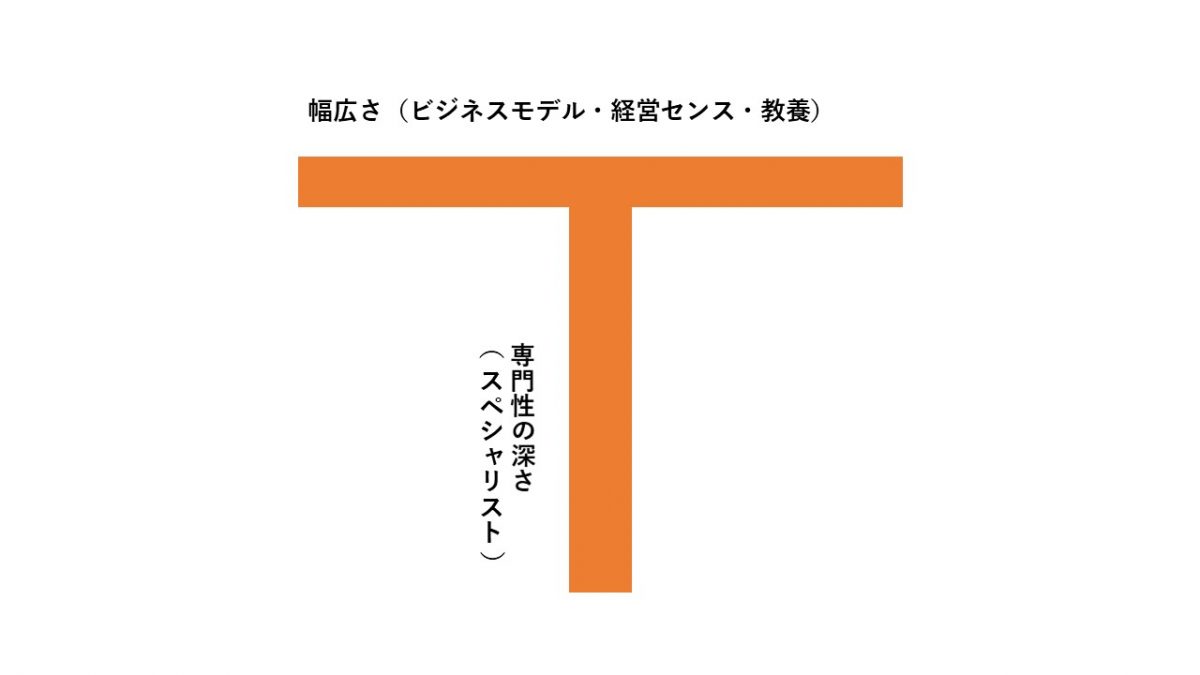

T型人材とは、特定の分野を極めながら、その他の幅広いジャンルに対しても知見を持っている人材のことです。

ある1つの分野に特化して秀でているスペシャリスト(I型人材)、さまざまな分野に広く精通しているゼネラリスト(一型人材)の双方が持つ特徴を併せ持ち、英語では「シングルメジャー」と呼ばれています。

上記の「T」の文字において、縦が「専門性の深さ」、横が「幅広さ」を表しています。

1-1 T型人材に注目が集まる背景

企業にT型人材が求められるようになった背景には、以下のことが関係しています。

①技術の発展による高度人材の必要性

インターネットの普及により、数十年前には考えられなかった技術やサービスが登場しています。

そのような時代の移り変わりが早い現在では、スペシャリストのような専門分野に特化した人材だけでなく、最新の情報を得ることができる「幅広い知識を基盤とした高い専門性」を持つT型人材が必要になりました。

②新たなイノベーションを起こすことのできる人材の必要性

グローバル化によって企業間の競争はより激化し、事業開発では柔軟性やイノベーションの必要性が増してきています。

専門性の深さと視野の広さを併せ持つT型人材が、他業種へ越境し、コラボレーションすることで、より広がりを持ったビジネスを構築することができます。

このように顧客のニーズが多様化している現代では、専門分野に特化したスペシャリスト(I型人材)や幅広い分野をこなせるゼネラリスト(一型人材)のような人材タイプではなく、その両方を併せ持つT型人材が必要になっているのです。

2.T型人材に求められる能力

「T型人材」に求められる能力としては、次の3点があります。

- 主体的に成長できる

- 正解がないなかで答えを導き出す

- アナロジー思考を基に行動できる

以下、それぞれの能力について説明します。

2-1 主体的に成長できる

I型と一型の両方の特徴を併せ持つためには、現状にとどまることなく、常に新しいことに挑戦し主体的に成長できる力が必要です。

成長意欲だけでなく、学習意欲や知的好奇心も重要な要素の一つとなります。

2-2 正解がないなかで答えを導き出す

状況が素早く移り変わるVUCAの時代では、正解が明確に提示されない場合も多くあるでしょう。

このような状況のなかでも、T型人材は自分なりの答えを導き出し、提示していくことが求められます。

2-3 知識を応用して新しいアイデアを生み出せる

既存の知識を結び付けて新たな価値を生み出す応用力も、T型人材に求められる能力のひとつです。専門的な知識やスキルを有していたとしても、応用力がなければさまざまな分野での活躍は難しいといえるでしょう。

新しいアイデアを導き出すためには、自身の専門知識に他ジャンルの知識を組み合わせ、適切なアプローチを見つけ出すための応用力を鍛える必要があります。

2-4 アナロジー思考を基に行動できる

アナロジー思考とは、すでに経験のある分野から見出した「法則」を未経験の分野に応用する思考法で、T型人材が得意とします。

保有するコアスキルと、幅広い知見を組み合わせることで、相乗効果を生み、イノベーションを起こすことができます。

3.T型人材とI型人材・H型人材などとの違い

企業で働く人材に多様性が求められるなかで、最近ではT型人材だけでなく、さまざまな人材タイプが企業に求められ始めています。

本章では、T型人材以外の人材タイプについて、T型人材との違いについて触れながら紹介します。

3-1 I型人材

I型人材とは、1つの分野の専門知識やスキルを極めた人材のことです。いわゆる「スペシャリスト」がI型人材に該当します。

I型人材は1つの分野において縦に深く特化している反面、他の分野における知識やスキルは限定的です。スペシャリストとしての活躍が期待される、技術職に多く見られる傾向があります。

3-2 一型人材

一型人材とは、特定の分野にとらわれず、多岐にわたる知識やスキルを有した人材のことです。「ゼネラリスト」「ジェネラリスト」と呼ばれる場合もあります。

一般的には、一型人材はコミュニケーション能力が高く、さまざまな部門と協同してプロジェクトを成功に導くことが求められる機会が多いです。幅広いスキルセットや柔軟性は、営業職やリーダー職において真価を発揮するでしょう。

3-3 Π型人材

Π(パイ)型人材とは、異なる2つ以上の専門的な知識を極めた人材のことです。英語では「ダブルメジャー」とも呼ばれます。

一人で独創的な発想ができるところが、Π型人材の特徴です。

そして、T型人材よりも、さらにもう1つ専門領域が広がるため、さらに希少性の高い人材タイプになります。

3-4 △型人材

△(トライアングル)型人材とは、3つの専門分野を持った人材のことです。英語では「トリプルメジャー」とも呼ばれます。

T型人材やΠ型人材とは異なり、幅広い知識があるかどうかは問われません。

△型人材はあえて幅広い知識を持とうとしなくても、市場から求められる人材といわれています。

3-5 H型人材

H型人材とは、I型人材のように特定の専門分野に対して深い知識を持ちながら、別領域の専門家とつながることのできる人材です。

異なる分野の専門家との繋がりによりイノベーションを起こすことが期待されることから、「イノベーション人材」とも呼ばれます。

H型人材のような、他社との連携する力を持つ人材も今後求められる人材となるでしょう。

3-6 J型人材

J型人材とは、高い専門性によって諸分野の専門家と交流できるレベルに達した人材のことを指します。

他の専門家とコミュニケーションを取ることで、専門外の知識を最も効率よく得ることができる人材です。

この言葉は、株式会社トライバルメディアハウス代表取締役社長の池田紀行氏によって提唱されました。

4.T型人材を育成するメリット

それでは、T型人材を企業で育成するメリットとはどのようなものなのでしょうか。

具体的には、以下の2点になります。

4-1 独創的なアイデアを生み出してくれる

T型人材を育成すると、専門領域のみにとらわれない幅広い知見を持つ人材が自社に育ちます。

視野が広く、客観的かつ業界の慣習や常識にとらわれないアイデアを生み出すことができるため、新しい企画を立ち上げる際に活躍するでしょう。

4-2 幅広い業種とのコラボレーションが可能

T型人材は、特定領域の専門性を持ちながら幅広い視野を持っているため、他業種や他業界の専門家とも共通言語で会話をすることができます。

さまざまなコラボレーションを可能にし、より広がりを持ったビジネス構築をすることができるでしょう。

5.T型人材の育成方法

T型人材が企業に求められるようになるなかで、「どのように育成したら良いのか」と悩みを抱えている人事担当者も多いのではないでしょうか。

本章では、T型人材の育成方法について具体的に紹介します。

5-1 早い段階から育成を始める

企業はなるべく早い段階でT型人材の育成に踏み切りましょう。これは、新たな知識やスキルの吸収や習得にある程度時間がかかってしまうためです。

企業が採用した人材をT型人材に育てるときには、育成スケジュールを立てるのがおすすめです。長期的なスパンのスケジュールをもとに育成をおこなえば、幅広い分野で活躍できる理想的な人材に育ちやすくなります。

専門性を高めるためには研修制度を積極的に導入したり、ジョブローテーションをおこなったりといった対処が有効です。ジョブローテーションとは、従業員を一時的に他部署に配置し、多くの業務に携わらせる手法です。たくさんの経験を積ませることによって、知識やスキルを大きく伸ばすことが可能となります。

5-2 1つの分野のスキルを伸ばす

まずは、1つの分野に精通した知識やスキルを伸ばす必要があります。そのため、1つの業務に深く携わり仕事を進めていく必要があります。

基礎知識をより深く専門的に学べる研修制度を導入することも重要です。

5-3 多くの分野を経験させる

1つの分野のスキルが付いてきた段階で、多くの分野を経験させるようにします。

T型人材を育成しようとするなかで、1つの分野のみに携わっていては、なかなか他の分野についての知見を増やすことができません。

そこで、企業内で「ジョブローテーション」を取り入れることにより、より幅広い知見を増やすことができます。

定期的に他部署へのジョブローテーションを実施し、他の分野で働く経験をさせるようにしましょう。

① ヤマト運輸株式会社

従業員に会社全体の業務の流れを把握し、自分なりのキャリアプランを見つけてもらうために導入に至りました。新入社員は入社してから2年かけて、現場の主な業務である「配送物の集配」「配送サポート」「営業」といった現場の業務を経験します。現場で経験を積んだのち、本配属となった部署へ異動して業務に励みます。ジョブローテーションの導入により、若手社員のモチベーションを高め、キャリア土台を固めさせることに成功しました。さまざまな業務を経験することにより、入社して3年で幅広い知見を得ることに成功しました。

② 富士フイルムホールディングス株式会社

若手層の育成、組織の活性化を目的としジョブローテーションを導入しました。新入社員はスペシャリストを目的とした3年間の研修を受けてもらいます。研修内容としては、ビジネスマナーや特定分野の知識やスキルの習得を目的とした研修となっております。ジョブローテーションの導入により、さまざまな仕事を経験することで、課題形成力・業務遂行力・関係構築力を身に着けることが可能になりました。このように、ジョブローテーションだけでなく、事前の研修もセットでおこなうことで、より効果の高い人材育成が可能になります。

5-4 働き方を多様化する

より高い専門性を得るためには、会社以外での学びが必要な場合もあります。

自社に役立つT型人材を育成するためには、職業を超えて学べる環境を許可する必要があるでしょう。

そのためには、テレワークや副業を認めるなど多様な働き方を認めることが必要です。

5-5 社内の人材を多様化する

社内の人材を多様化させることも、T型人材の育成を促進するための重要なポイントです。

専門性の高い業種では、社内に同じようなスキルをもつ人が集まりがちです。しかし、似たスキルを持つ人同士の業務ではときに視野狭窄が起きるおそれがあります。

幅広いタイプの人材がいる職場では、従業員はさまざまな価値観や技術に接することができます。高齢者や育児中の女性、外国人労働者など、世代や性別を超えて人材を採用し、多様化を図りましょう。

多様性の高い職場におけるさまざまな体験は、従業員の感性や思考に大きな影響を与えます。従業員が多くの情報に触れられるよう、コミュニケーションの機会を多く設ける工夫をするのも有効な方法です。

6.T型人材を採用するポイント

「T型人材を採用したい」と考えている人事担当の方は、新卒採用と中途採用の2パターンに分けて意識することをおすすめします。

6-1 T型人材の新卒採用を目指す場合

新卒採用の場合、これから社会人としての心構えを身に着けていく段階であるため、まだ自身がどのような人材として活躍していきたいかイメージできていないケースが大半です。

まずは内定者へT型人材を目指してほしい旨を伝えたうえで、読んでほしい書籍を渡したり、オリエンテーションの機会を設けたりなどして学びの時間を提供しましょう。

6-2 T型人材の中途採用を目指す場合

中途採用の場合、内定者はI型人材または一型人材であることが大半です。まずはどちらのタイプか把握したうえで、もう一方の成長をサポートする必要があります。

また、内定者へ「スペシャリストとして入社したのにT型人材になれと言われた」といった不満を抱かせてしまうと、離職にもつながりかねません。

そのため、キャリアプランのすり合わせは、できる限り入社前の面接時におこなうようにしましょう。

7.T型人材を育成して事業を成長させよう!

事業をより成長させていくためには、イノベーションを起こせる人材が必要になります。

これからは、I型人材と一型人材の両方のメリットを併せ持つT型人材の育成、および従業員へのキャリア支援が必要となるでしょう。

この変化の激しい時代を生き抜くために、従業員の育成方法をより深く検討することが求められています。