皆様、こんにちは。株式会社アールナインの長井亮です。

私たちは「人が介在することで、『活き生き』と働ける世界を」をミッションに、キャリアコンサルタントの国家資格や企業人事の経験などを持つ、人材プロフェッショナルの業務委託パートナー約1,300人(2023年7月現在)と連携し、企業の採用、社員定着を支援するベンチャー企業です。「人」を巡るあらゆる組織課題の解決を目指しています。

今回は「対話を生み出す仕掛け」というテーマで、弊社の社内コミュニケーションを活性化する施策と、その成果を紹介させていただきます。

近年、新型コロナウイルス禍のテレワーク拡大もあり、新たな社員同士の交流を模索する企業が増えています。私たちの発想や試行錯誤の過程が、悩み立ち止まる企業の皆様にとってヒントになれば幸いです。

長井亮 | 株式会社アールナイン代表取締役

1999年、青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。 北陸学院大学にて非常勤講師を務めるなど全国で学生・ビジネスパーソン、経営者を対象に年間約100回のキャリア・採用・育成・定着に関する講演、セミナー、研修を行う。 キャリアに対する啓蒙活動及びキャリア・スペシャリストの普及を行い、一般社団法人国際キャリア・コンサルティング協会の代表理事に就任。人材プロフェッショナルの育成にも取り組む。

目次

1. コミュニケーションは経営に直結する問題

そもそもコミュニケーションはなぜ重要なのでしょうか。

そもそもコミュニケーションはなぜ重要なのでしょうか。

結論から言うと「経営に直結する問題だから」です。新しい仲間が早く職場に慣れ、活躍できる環境を整えることで離職防止につながります。

そこで、知識やスキルを与える研修やOJTと違い、組織の風土や文化、人間関係などになじむ手助けをするオンボーディング施策の必要性が叫ばれています。

しかし、オンボーディングはすべての企業に必要なわけではありません。優秀な人材を集めて更なる競争を起こし、敗者が去ることを是とする企業や、業務が完全に仕組み化され、ベテランでも新人でも同じようにできる企業には不要です。

一方、人の成長が組織の成長に直結する企業には欠かせません。時間をかけて育てた人材の離職は大きな損失だからです。日本の多くの企業は入社後も研修など教育に膨大な時間とコストを投じるため、このモデルに相当します。

それゆえ優秀な人材を採用し、彼らが成長できるきちんとした仕組みがあれば個々の意欲が上がり、人が増えるほど利益が伸びますが、組織になじめず成長が阻まれる状態が続くなら、企業が手だてを講じる必要があります。

「社会人なら人間関係くらい自分で努力するべきでは?」「企業は社員の親じゃないから、そこまで面倒を見られない」とお考えの方もいるかもしれません。

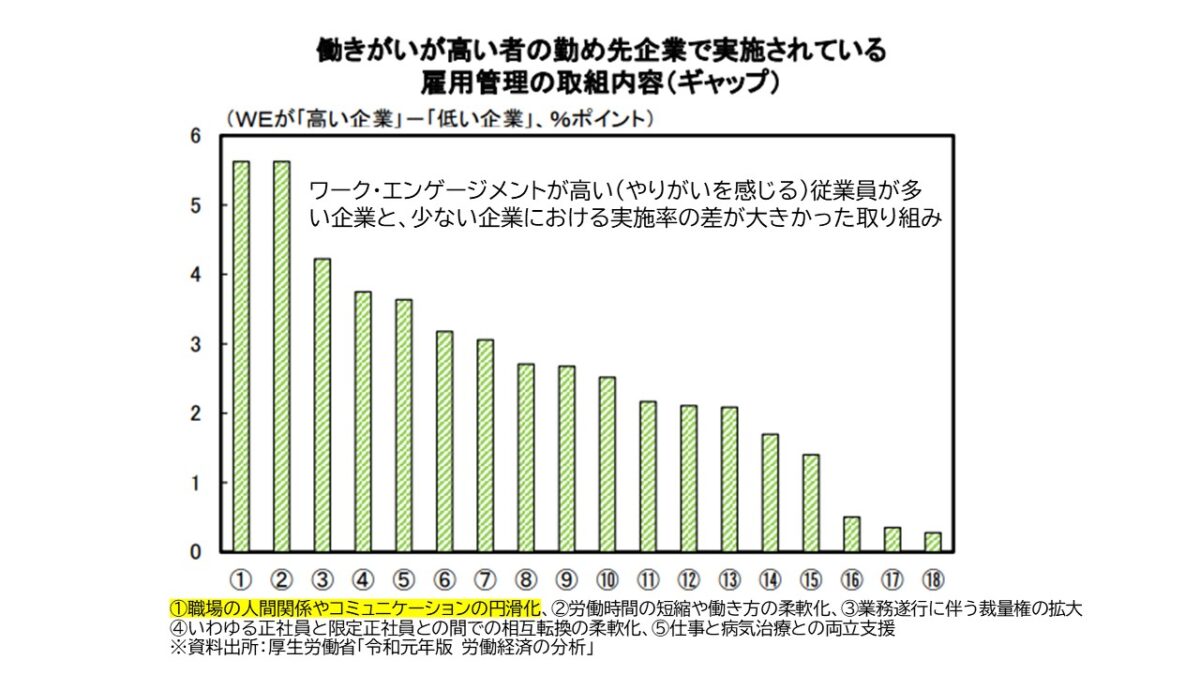

しかし、オンボーディングは決して親心ではありません。厚生労働省の調査では、社員が働き甲斐を感じるほど生産性が上がり、定着に繋がることがわかっています。

また「働き甲斐がある」と多くの社員が回答した企業が注力することの一つは「職場の人間関係とコミュニケーションの円滑化」です。

つまり、生身の人間の成長が組織の成長に繋がる多くの企業にとって、社内コミュニケーションの成否は、業績に直結する死活問題ということです。これを踏まえて以下の章では、弊社が「対話」に着目し、重視するようになった経緯をお話します。

2. アールナインが対話に着目したきっかけ

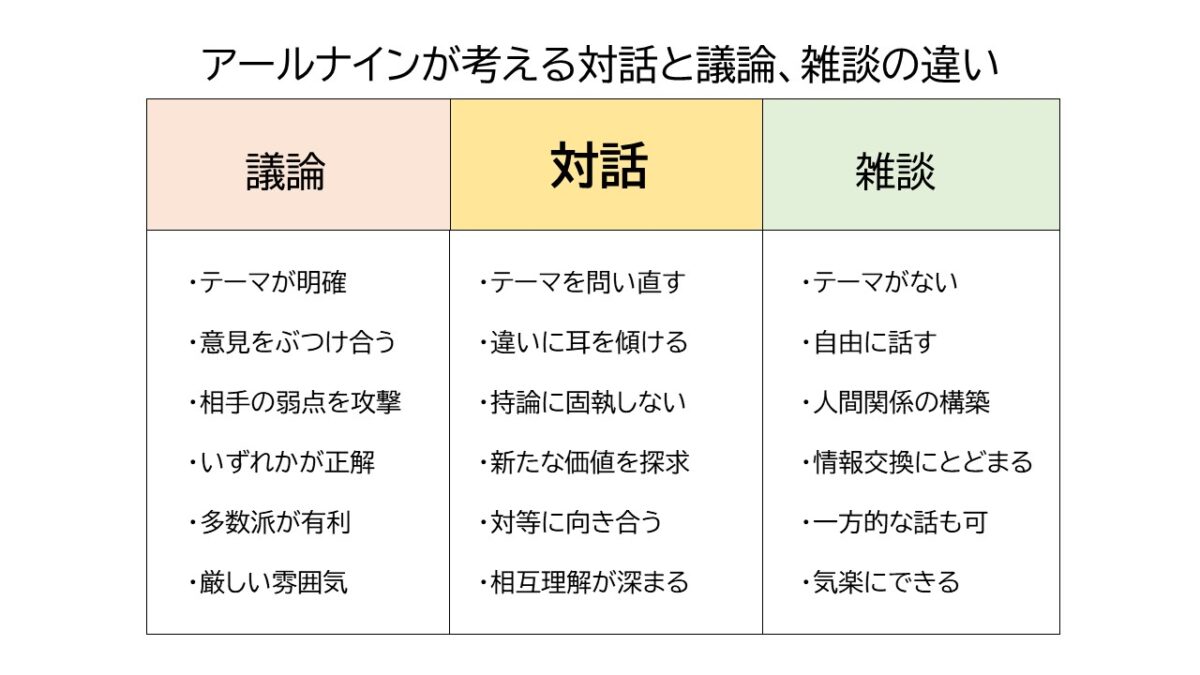

対話とは何でしょうか。

例えば「雑談」は、相手の話を聞き流しても成立します。「議論」は意見の正当性を証明し、妥協点を探る話し合いです。

一方、対話は互いに相手の話に耳を傾け、新しい発見を一緒に見つける双方向のコミュニケーションである点が特徴です。

弊社はもともと、静まり返ったオフィスにパソコンのタイピング音だけが響いているような会社でした。中途社員のみで構成する大人の組織だったこともあり、「話す暇があるなら働くべき」という雰囲気だったかもしれません。

このような組織に未来はないと気付いたのは2015~16年の拡大期に離職が続いたからです。改善点は、以下2点でした。

- 自主性を重んじ、他人を気に掛ける文化に欠ける。

- 業務、業務外を問わず会話が少なく、雑談や相談の機会が極端に少ない。新メンバーがわからないことを聞いたり、頼みごとをしたりするハードルが高い。

米Google社の研究では「心理的安全性」が高いチームほど、メンバー同士の配慮や共感があり、仕事でも高い収益を出すとの結果が出ています。

心理的安全性とは、組織内で自分の思いや考えを誰に対しても安心して発言できる状態のことです。弊社に必要なのはまさに対話、それ以前に「オフィスで話をしても良いんだよ」という空気を作ることでした。

3. 対話重視の経営にシフトするために

そうは言っても、話す文化をゼロから創るのは容易ではありません。弊社は地道な取り組みと評価制度の抜本的変革から着手しました。

そうは言っても、話す文化をゼロから創るのは容易ではありません。弊社は地道な取り組みと評価制度の抜本的変革から着手しました。

3-1. とにかく周囲に話しかける

泥臭いですが、最初はこれに尽きます。話すことの必要性を唱え始めた人事部長自身が、沈黙したオフィスを歩き回って「最近どう?」などとたわいもない話を振り、共通点があるメンバー同士を繋げていきました。

必要性を疑う声もありましたが、「互いの人柄や価値観、得意分野がわかると、報告・連絡・相談や、仕事を頼むのがスムーズだ」と気付くメンバーが増え、次第に雑談から互いを理解し合う対話へと変化していきました。

また無形商材を扱うからこそ、対話が生む新たな発想はビジネスにも欠かせないと私自身、呼びかけました。自分がぶつかった問いの答えは、隣人の発想の中に眠っているかもしれないからです。

今では「自ら話しかけることが大切だ」という価値観が浸透し、黙々と働く職場から転職してきたメンバーも、いつの間にか自己開示をするようになっています。

3-2. 全員で努力し、全員に還元する

並行して進めたのが、評価制度の改革です。

人材系ベンチャー企業には珍しく、業績の良い個人の賞与増額をやめ、売り上げを皆で分け合う形にしました。助け合う文化をつくるためです。

企業が重視するものを示す評価制度は、社風そのものです。努力に何もかもお金で報いることは「働く目的は結局、お金」という価値観の植え付けにもなりかねません。

また、お金はないと不満ですが、あれば必ず満足するわけでもないのが人間の難しさです。一方、成長の実感や他者からの感謝、賞賛といった感情報酬は、人を本質的に満足させる要素です。

弊社では頑張った個人の結果やプロセスを表彰する月間MVP制度を導入し、毎月全員の前で紹介するなど、たたえ合える機会を創ることにしました。受賞者には賞金ではなく、社長とのディナーなど新たなコミュニケーションの場を用意しています。

4. 具体的な対話を生み出す仕掛け

こうして築いた土壌の上に2021年12月、人事や総務、広報など各部署のメンバーからなる「オンボーディングチーム」を設立し、入社後の困りごとを尋ねる社内アンケートを基に合計20以上の施策を取り入れました。

こうして築いた土壌の上に2021年12月、人事や総務、広報など各部署のメンバーからなる「オンボーディングチーム」を設立し、入社後の困りごとを尋ねる社内アンケートを基に合計20以上の施策を取り入れました。

ここでは、その一部をご紹介します。すべて「対話を生み出す仕掛け」です。

4-1. ランチインタビュー制度

初めてのメンバー同士の昼食を一定額、経費で精算する制度です。

フリーアドレス制で席が決まっておらず、他部署の人と隣席になり少し話したものの、その後、関わる機会がないこともありませんか。

弊社では「今度ランチインタビューに行きませんか」と声を掛け、親交を深めるためのチャンスがあります。

誰もが平等に持つ昼休憩を活用する点がポイントで、人見知りでなかなか声をかけられない人も、この制度を大義名分に交流できます。普段テレワークのメンバーが出社するきっかけにもなっています。

4-2. 全メンバーの紹介記事

拡大期で、1年間でメンバー数が倍増した弊社。対話のきっかけを作るため広報が全員に1時間かけて取材し、趣味や学生時代の部活動、前職などオフィスだけでは知りえない情報を雑誌の1ページのようにオシャレにまとめ、記事として社内で共有しています。

4-3. おすすめのお菓子紹介

各メンバーが週替わりでおすすめのお菓子をオフィスに置き、お菓子に関連する幼少期の思い出などを一緒に紹介します。

あるメンバーが、お気に入りのラムネを隣席の人に薦めたところ、予想外に話が弾んだことから全社に拡大した試みです。

4-4. 価値観カードゲーム

相互理解のため、商材の一つでもある「価値観カード」というカードゲームをメンバー間でもプレイしています。「友人が30歳からアイドルを目指すと言い始めた。何と助言するか」などの問いに、各自意見と理由を述べます。

上司ばかりが話す、または新人ばかりが話すことを強いられがちな飲み会などと違い、共通ルールの下で質問を受けながら平等に自分のことを話す機会は意外と少なく、互いの価値観を知りえる貴重な時間です。

一連の取り組みの結果、弊社は今では和気あいあいとし、意見交換しやすい雰囲気に生まれ変わりました。

前年度(22年7月~23年6月)に中途採用した26人は全員定着し、18年から始めた新卒採用の離職も24人中1人にとどまります。その1人も業務委託として弊社で働くなど、縁のあったメンバーと良好な関係が続いています。

5. 一層求められる「対話」

いかがでしたか。「即効性のある施策が知りたい」と思い、読んでいただいた方には少し物足りなかったかもしれませんが、それも重要な学びの一つでした。

いかがでしたか。「即効性のある施策が知りたい」と思い、読んでいただいた方には少し物足りなかったかもしれませんが、それも重要な学びの一つでした。

社員は生身の人間である以上、施策の妥当性はもちろん、周囲とコミュニケーションを試みる一人ひとりの地道な努力が欠かせません。そのハードルを下げる仕掛けを作ることが企業の役割です。

また対話は、ビジネスにも欠かせないとおわかりいただけたでしょうか。悩んで行き詰まった課題も、誰かと話せば突破口が見えるかもしれません。その誰かと自分をつなぐものが対話です。

採用・定着を支援する私たちの事業には正解がないからこそ、仲間やクライアントと新たな道を探し続ける姿勢そのものが、経営の本質との答えにたどり着きました。

口コミサイトなどで企業の内情がわかり、今いる社員を大切にしない企業に、それ以上優秀な人材は来ない時代となりました。私たちは、自社がまず採用・定着で他企業の「鑑」となることを目指し、クライアントや社会に価値を提供し続けられるよう努力します。