連載の第6回では、現場の管理職が自身の部下に対する見方、およびそれに起因する自身の行動の癖を知ることで、個人・チームへの働きかけを変えていくことの重要性を解説しました。

第7回では、人材のプロアクティブ化を図るために自社が必要とする人事施策を見出し、それを組織全体で実践していくための手法について解説していきます。

個人・チームのプロアクティブ行動の活性化に向けた人事施策を全社的に推進していくためには、「自分たちは何を意識して取り組みをしていくと良いのか」「この取り組みはどのような成果につながっていくのか」という点に対する共通の理解・納得感が必要です。その際に是非活用いただきたいのが人的資本価値創造モデルです。

今回は、モデルをどのように構築し、人事施策の実践に活かしていくべきかを解説していきます。

- 01|人的資本経営を成果に結びつけるために重要な「プロアクティブ人材」とは?

- 02|なぜ人材のプロアクティブ化が重要なのか?

- 03|プロアクティブ人材育成 実践ステップ①:プロアクティブスコアを測定せよ!

- 04|プロアクティブ人材育成 実践ステップ②:自社にとって「意味のある」ターゲット&テーマを定めよ!

- 05|プロアクティブ人材育成 実践ステップ③:経営・人事部門と管理職の対話と共創に着手せよ!

- 06|プロアクティブ人材育成 実践ステップ④:マネジメントの涵養から人材の育成を!

- 07|プロアクティブ人材育成 実践ステップ⑤:自社ならではの人事施策を見いだせ!

- 08|プロアクティブ人材育成 実践ステップ⑥:育成施策の展開(例や案)&まとめ

寄稿者下野 雄介氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアル デザイングループ 部長

「プロアクティブ行動の促進」研究・ソリューション開発責任者を兼任。オンライン公開講座「2023年人的資本経営の総括と、2024年に向けた展望」(日本CHO協会 2023年度)をはじめ人的資本経営・プロアクティブ行動に関する講演実績多数。専門は組織開発、組織行動論。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」 (KINZAIバリュー叢書)。

寄稿者 宮下 太陽氏株式会社日本総合研究所 未来社会価値研究所兼リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアルデザイングループ シニアマネジャー

立命館大学客員研究員。組織・人事領域のコンサルタントとして学術の知見も駆使し、顧客の本質的な課題を捉えた科学的な組織変革を支援。専門は文化心理学、社会心理学、キャリアディベロップメント。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略(KINZAIバリュー叢書) 」他共編、監訳、共著多数。

寄稿者方山 大地氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアルデザイングループ シニアマネジャー

一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会 上席研究員。民間企業を中心とした人材領域のテーマに関するコンサルティングに従事。近年は、HRデータや採用・育成に関する科学知の適正活用に向けた調査・研究も行っている。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」 (KINZAIバリュー叢書)他、論文・寄稿多数。

寄稿者菅 章氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ストラテジー&マネジメントグループ マネジャー

データ利活用・EBPMや戦略・組織・人事コンサルティングに従事。2023年より、週1日法務省へ出向(EBPMアドバイザー)。2025年1月から、日経グローカルで「明日から始められるEBPM実践術」 連載を掲載中。

目次

人的資本価値創造モデルとは

人的資本価値創造モデルは、

という道筋をモデルとして可視化したものです。

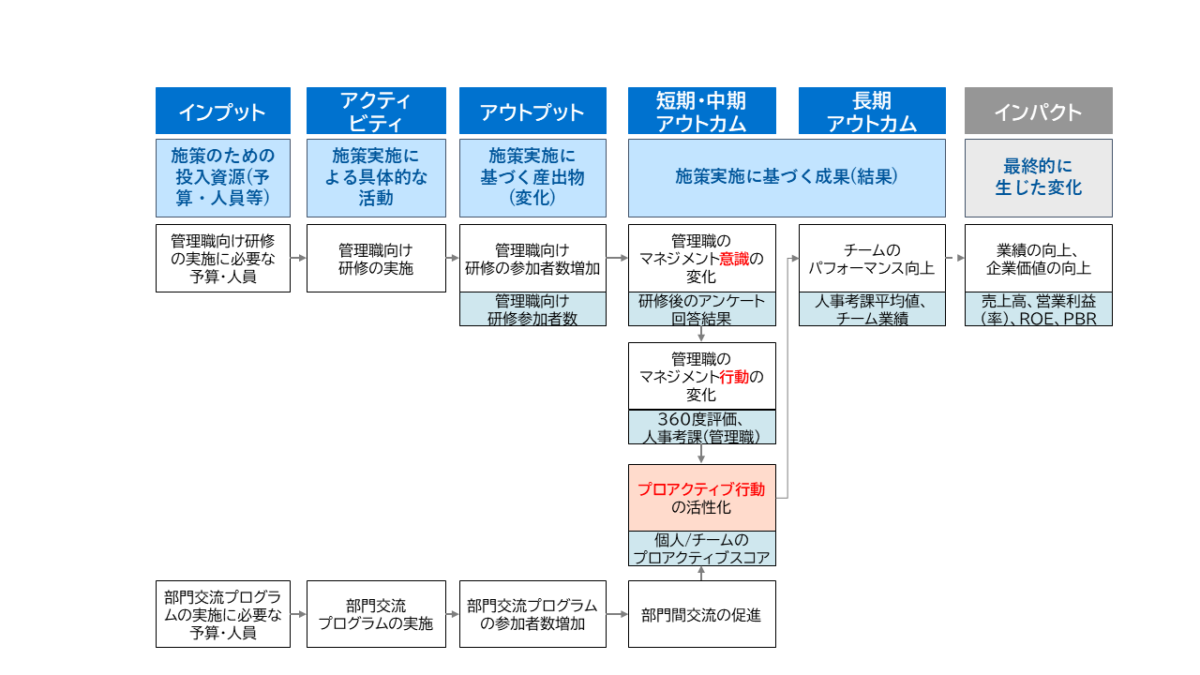

例えば、管理職向け研修や部門交流プログラムの実施を通じてプロアクティブ行動が活性化され、インパクトに至るまでの人的資本価値創造モデルは図表1のようになります。

図表1. 人的資本価値創造モデルの例(白枠:概念、薄緑枠:指標例)

人的資本価値創造モデルを策定する際に留意すべきこと

人的資本価値創造モデルを策定する際は、現状の人事施策やそれに伴う取り組みを整理したうえで、これらが人材のどのような意識・行動面に作用しているかを概念ベースで整理していくことから始めます。ここで、留意すべき点が二つあります。

①因果関係を丁寧に整理・記述する

ます第一に、人事施策に基づく取り組みが狙った成果を実現するまでの因果関係を一足飛びにならないように丁寧に整理・記述することが重要です。

特にアウトカムの部分は「なぜこの取り組みが狙った成果を実現するはずなのか」というロジックを丁寧に整理しておくことで、取り組みの効果を検証したり、取り組み内容をブラッシュアップしたりする際の強力なツールとして活用することができます。

②「概念」「測定する指標」を分けて考える

もう一つは、概念とその概念を測定する指標を分けてモデルを策定していくという点です。特に、アウトカムについては、「それをどのような指標で測定するのか」という点が定まり切っていないケースが多く見られます。

指標が上手く設定されていないと、人事施策の効果検証・改善が実施できなかったり、人事施策の実践者である現場の管理職が何を意識して取り組みを進めるべきか分からなくなったりする懸念があります。

人的資本価値創造モデルに基づき整理・分析

一連の人的資本価値創造モデルとして概念・指標を整理したら、次はこのモデルに基づいて現状の整理・分析を行い、人事施策に伴う具体的な活動が、企業として企図している成果につながっているかどうかを定量的に可視化していきます。

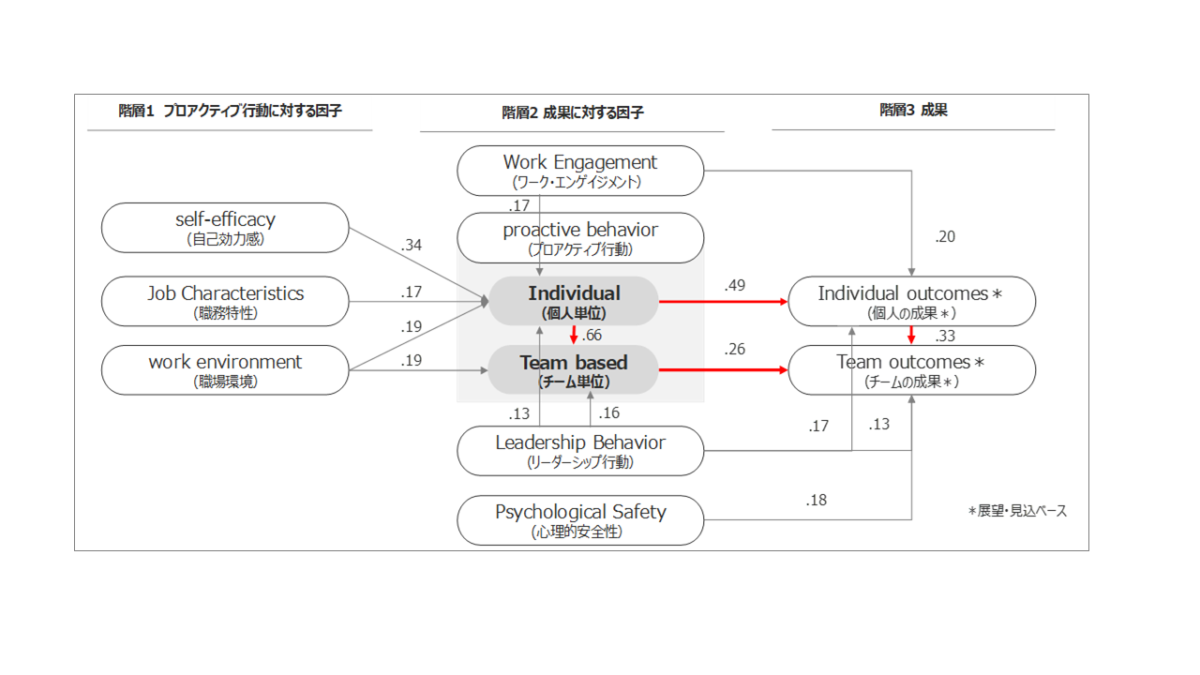

理想的には、第3回・第4回で紹介したように共分散構造分析(図表2参照)を実施して、さまざまな項目どうしの複雑な関係性をモデル化して分析したり、ある介入(取り組み)がアウトカムをどの程度向上させたか(テクニカルには効果量と言います)を統計的因果推論の考え方に基づいて分析したりしますが、このような高度な分析がリソース等の面から難しい場合でも、人的資本価値創造モデルに挙がっている各指標の推移等を可視化し、傾向や関係性を議論するだけでも、十分建設的な議論に繋げることができます。

図表2. 共分散構造分析の実施例

人的資本価値創造モデルから具体的なアクションに繋げる

人的資本価値創造モデルに基づいて現状を整理・分析した後は、人事施策の改善点を見出し、具体的なアクションに繋げることが重要です。人的資本価値創造モデルにより、取り組みが狙った成果を実現するまでの道筋を丁寧に記述出来ていれば、各指標の推移等を可視化するだけで、どの部分で躓いているのかが一目瞭然です。

例えば管理職向け研修で、管理職の意識変容にはつながっているが、行動変容にまで至っていないことが分かれば、管理職向け研修の中で日常業務への具体的な落とし込み方を紹介するようにする等、具体的な人事施策の見直しに繋げることができます。

また、人事施策を展開する際は現場の従業員の納得感が得られていないと、実質的な展開や浸透が進まないことが多々あります。先行的に一部の部署・従業員を対象として人事施策を実施して、実施した群と実施しなかった群の指標推移を比較することで、人事施策の効果を可視化できると、現場の従業員も「この人事施策はこんな効果があるから大切だ」と納得して取り組めるようになります。

このように、これまで実施してきた人事施策の効果を検証し、施策のアップデートを行う、というマネジメントサイクルを回していく時に役立つのが人的資本価値創造モデルと言えます。

プロアクティブ行動の促進というテーマに限らず、企業の人事施策は適切な効果検証が実施されずに、従来の人事施策がそのまま延長されていたり、単に現場の反応が悪いという理由をもって見直したりという状態が続いてきました。こうした企業の人事施策を巡る慣行を改める意味でも、人的資本価値創造モデルを用いた取り組みは必要になってきます。

人的資本価値創造モデルを用いたアプローチを促進するために

プロアクティブ行動の促進につながるとされる人事施策は、職場環境の改善に関するもの、上司-部下間のコミュニケーション促進に関するもの、従業員の学びをサポートするものなど数多くあり、大半の企業ではこれら施策の一部は既に実施されていますが、「自社の従業員のプロアクティブ行動の促進につながる施策は何か」という観点で効果検証を実施し、施策の適時適切なアップデートが実現出来ている例はまだまだ少ない状況です。

人的資本価値創造モデルを用いたアプローチは、まさにこうした現状を改善し、個人・チームのプロアクティブ行動の促進を確実に図っていく取り組みであると言えるでしょう。

続く最終の第8回は、第1回から第7回の連載を振り返った上で、現在取り組みを進めている企業実証における成果と展望を踏まえ、これからプロアクティブ行動の促進に向けて具体的な取り組みを進めようとする企業に対する提言を行います。