本連載の第2回まで「プロアクティブ人材」の概要と重要性について説明してきました。第3回以降では、実際に各企業でプロアクティブ人材を育成していくための実践方法を「プロアクティブスコアの測定」から「育成施策の展開」まで6つのポイントに分けて紹介していきます。本稿である第3回では「プロアクティブスコアの測定」のポイントを紹介します。

- 01|人的資本経営を成果に結びつけるために重要な「プロアクティブ人材」とは?

- 02|なぜ人材のプロアクティブ化が重要なのか?

- 03|プロアクティブ人材育成 実践ステップ①:プロアクティブスコアを測定せよ!

- 04|プロアクティブ人材育成 実践ステップ②:自社にとって「意味のある」ターゲット&テーマを定めよ!

- 05|プロアクティブ人材育成 実践ステップ③:経営・人事部門と管理職の対話と共創に着手せよ!

- 06|プロアクティブ人材育成 実践ステップ④:マネジメントの涵養から人材の育成を!

- 07|プロアクティブ人材育成 実践ステップ⑤:自社ならではの人事施策を見いだせ!

- 08|プロアクティブ人材育成 実践ステップ⑥:育成施策の展開(例や案)&まとめ

寄稿者下野 雄介氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアル デザイングループ 部長

「プロアクティブ行動の促進」研究・ソリューション開発責任者を兼任。オンライン公開講座「2023年人的資本経営の総括と、2024年に向けた展望」(日本CHO協会 2023年度)をはじめ人的資本経営・プロアクティブ行動に関する講演実績多数。専門は組織開発、組織行動論。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」 (KINZAIバリュー叢書)。

寄稿者 宮下 太陽氏株式会社日本総合研究所 未来社会価値研究所兼リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアルデザイングループ シニアマネジャー

立命館大学客員研究員。組織・人事領域のコンサルタントとして学術の知見も駆使し、顧客の本質的な課題を捉えた科学的な組織変革を支援。専門は文化心理学、社会心理学、キャリアディベロップメント。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略(KINZAIバリュー叢書) 」他共編、監訳、共著多数。

寄稿者菅 章氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ストラテジー&マネジメントグループ マネジャー

データ利活用・EBPMや戦略・組織・人事コンサルティングに従事。2023年より、週1日法務省へ出向(EBPMアドバイザー)。2025年1月から、日経グローカルで「明日から始められるEBPM実践術」 連載を掲載中。

寄稿者 佐賀 輝氏株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジメント&インディビジュアルデザイングループ アソシエイト・コンサルタント

入社以来、民間企業の人事制度構築や人材開発に関するコンサルティングに従事。現在、「プロアクティブ行動の促進」に関する研究・実証を行っている。著書「プロアクティブ人材: アカデミアとビジネスが共創したVUCA時代を勝ち抜くための人材戦略」 (KINZAIバリュー叢書)

プロアクティブ人材の重要性を理解してもらうために

プロアクティブ人材の重要性をいくら声高に主張しても、何らかの客観的な指標で捉えないかぎり、それは掛け声だけに終わってしまいます。人材のプロアクティブ化を全社的に進めていくためにも、マネジメント層に重要性を理解してもらうことが重要です。

人材のプロアクティブ化が人的資本経営の一丁目一番地として取り組むべきであることを理解してもらい、マネジメントの遡上にのせるためには、プロアクティブ人材について何らかの定量化を行い、課題として認識してもらう必要があります。

そこで重要になるのがプロアクティブスコアの測定です。

プロアクティブ度合いの計測方法

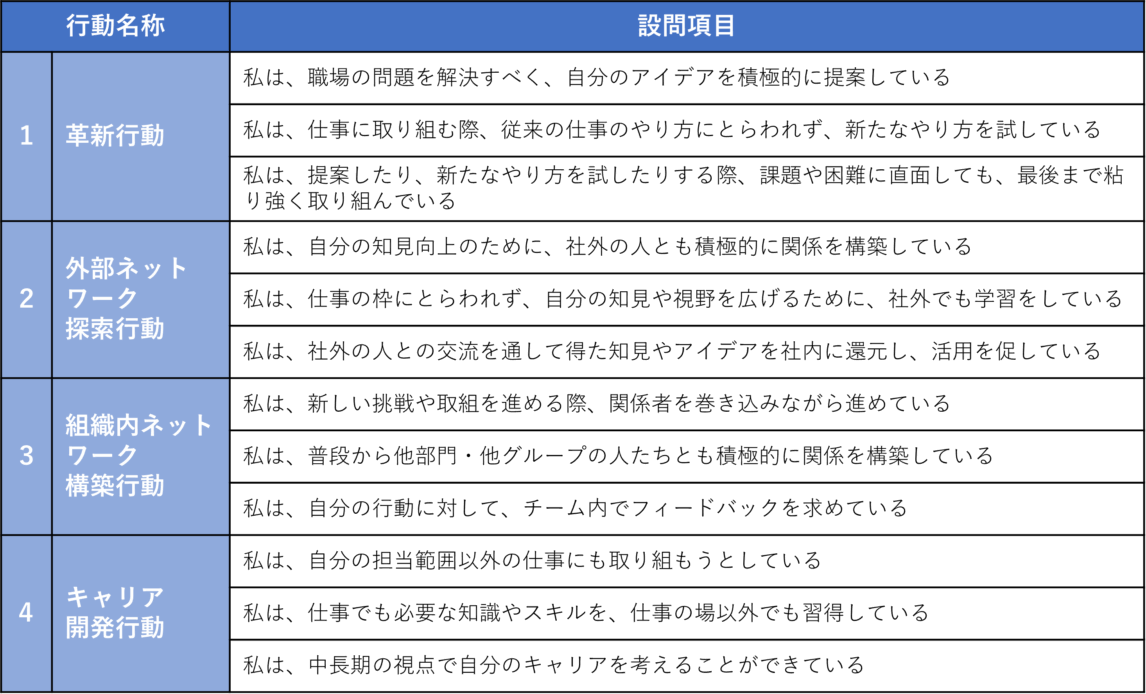

プロアクティブ人材は、「革新行動」「外部ネットワーク探索行動」「組織内ネットワーク行動」「キャリア開発行動」という4つのプロアクティブ行動をとれる人材を指します。そのため、プロアクティブスコアの測定では4つのプロアクティブ行動に対して、それぞれ3つの設問(計12問)を用いて、プロアクティブ度合いを計測します(図表1)。

回答者は、各設問項目に対して、「①全くそう思わない」「②あまりそう思わない」「③どちらともいえない」「④そう思う」「⑤とてもそう思う」の5段階で回答します。各回答の番号をその設問の得点として、12問のスコアを平均し、「プロアクティブスコア」を測定します。

「プロアクティブスコア」を測定することで、各社員のプロアクティブ度合いを把握することができるようになります。

図表1. プロアクティブスコア測定の設問項目

また、各プロアクティブ行動の3問ごとの平均スコアを算出することで、各行動におけるプロアクティブ度合いを把握することができます。

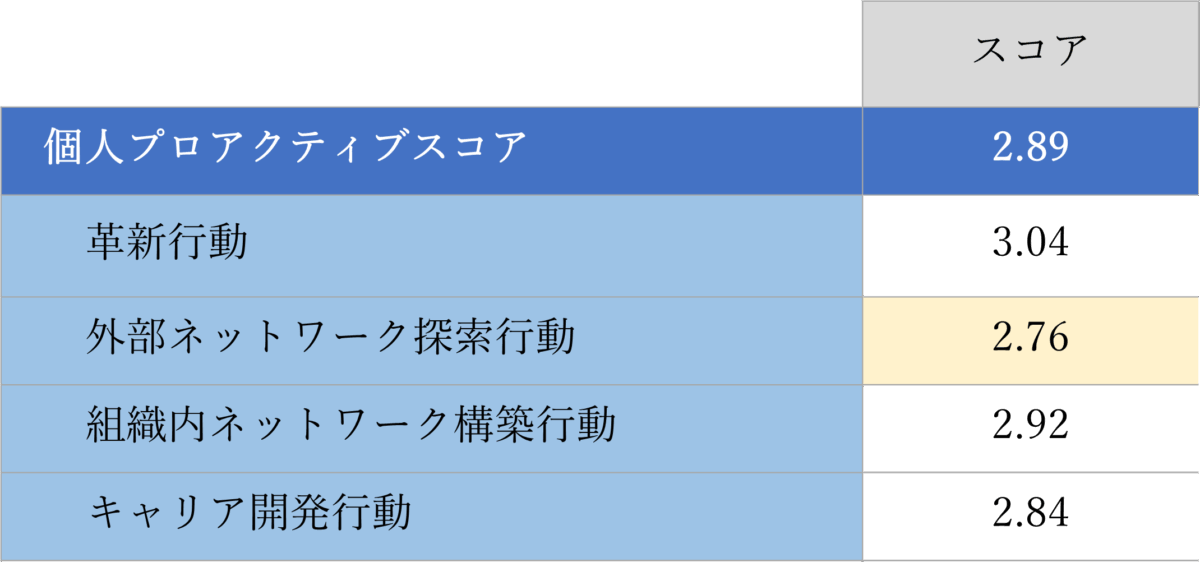

日本総研が実施した日本の労働者2万人へのアンケートでは、個人の「プロアクティブスコア」の全体としての平均値は、中立回答である3点を下回っています。つまり、日本のプロアクティブ行動は未成熟な状態であると言えます。

各社員のプロアクティブ度合いを把握

また、4つのプロアクティブ行動の平均スコアを比較すると、「外部ネットワーク探索行動」が最も低いスコア(2.76)となっています(図表2)。日本全体で見たときには、労働者は自らが属する企業の外にネットワークを広げ、外部の知見を社内に還元しようとする取組が相対的に弱いと言えます。

読者の皆さんの会社、組織の状況はいかがでしょうか。図表1を参照していただき、是非皆さんの組織の状況を把握していただければと思います。

図表2. 個人プロアクティブスコアの平均値

図表1で紹介した設問項目を利用し、従業員のプロアクティブスコアを測定した後、年齢・役職・組織等の軸で、また図表2で示したような全国平均や業界平均といったデータと比較・分析することで、どんな行動を喚起すべきか、どんな属性に働きかけるべきかといった、改善に向けた様々なヒントを得ることができます。

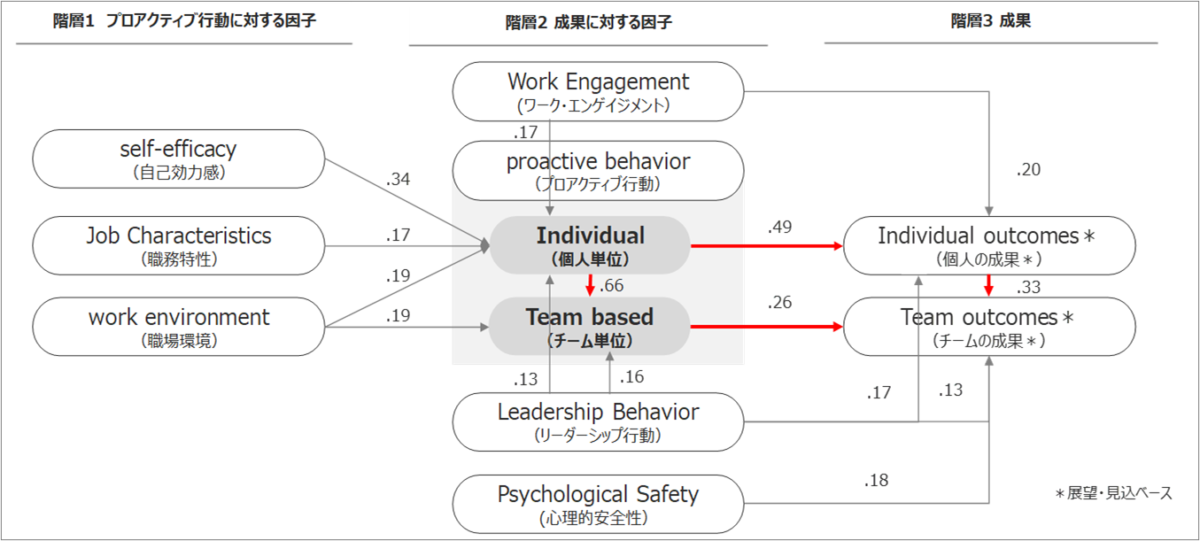

また測定したプロアクティブスコアを用いて、「自社の従業員において、どうすればプロアクティブスコアが高まるのか」「プロアクティブスコアが高まると、自社においてはどのような成果につながるのか」というポイントを定量的に可視化した「因果モデル」を策定することも重要です。

プロアクティブスコアを高めることは組織にとって有用であること(“美味しい“)、そしてプロアクティブスコアは高められるものである(”食べられる“)という二点を納得感ある形で伝えることは、プロアクティブ人材をマネジメントの遡上に載せる上では非常に重要だからです。

プロアクティブスコアから具体的な施策へ

第2回連載でもお示しした通り、日本総研では日本の労働者2万人へのアンケート結果を基に因果モデル(図表3)を構築し、プロアクティブ行動を含むさまざまな項目・概念がどのような関係性にあるのか、プロアクティブ行動を中心に整理しています。例えば自己効力感は「自分なら出来る」「きっとうまくいく」と思える感覚のことですが、自己効力感が高い労働者ほど、プロアクティブスコアが高くなる傾向が見られます。

自社における因果モデルを検討する際は、「まずやってみる」ことが何より重要です。先ほど紹介した自己効力感をはじめ、図表3に示した項目をすべてモチベーションサーベイ等のアンケート調査で定点観測している企業はあまり多くはないと思われますが、まずは既に実施しているアンケート調査で把握できている項目を置き換えて活用し、「どの項目がプロアクティブスコアに効いているのか」を調べてみると良いでしょう。

いくつかの企業において、実際に項目の置き換えを実施しましたが、因果モデル(図表3)が有効に機能する形で置き換えられるケースも少なくありません。成果についても、人事考課(業績評価、行動評価等)や従業員の働きがい・継続勤務意志、将来のパフォーマンス展望の自己評価等、設定しうる項目はさまざま考えられるため、自社の目的に応じて色々と試してみることをおすすめします。

また、因果モデルの分析についても、理想的には共分散構造分析と呼ばれる手法を用いて、さまざまな項目どうしの複雑な関係性をモデル化して分析するのですが、このようなテクニカルな手法を用いることが難しい場合でも、例えばプロアクティブスコアを目的変数とした重回帰分析を行って、どの項目がプロアクティブスコアを高める要因となるのか調べたり、更にシンプルにプロアクティブスコアとさまざまな項目との相関関係を調べたりするだけでも、具体的な施策を検討するための色々な示唆が得られます。

プロアクティブスコアを測定することはマストとして、後は既存のデータや自社で活用できるツールを用いてやれることを「まずはやってみる」ということが大切なのです。

図表3. プロアクティブ行動の因果モデル

第3回連載では、プロアクティブスコアを測定する方法と、プロアクティブスコアを中核とした組織変革ストーリーとなる因果モデルについて触れました。

第4回連載では、こうした情報をもとに、自社にとって「意味のある」ターゲットやテーマをどう発見していくかについて紹介します。