こんにちは。株式会社NOKIOOの小田木朝子と申します。

NOKIOOは、“多様な人材から最高のパフォーマンスを引き出せる組織づくり”をビジョンに、人材育成の観点から、企業のダイバーシティ推進、チームワーキングを支援する会社です。

その中で私は取締役として、事業コンセプトや戦略を立案しながら、様々な企業人事の方々と現場の課題を探求し、人材育成の企画立案から教育プログラムの開発と展開・評価までを手掛けています(何でも屋ですね)。

【執筆者】小田木朝子|株式会社NOKIOO取締役 RHR事業責任者

ウェブマーケティングの法人営業などを経て、2011年に株式会社NOKIOO創業に参画。新規事業開発に携わりながらグロービス経営大学院修了。2020年、オンライン教育サービス『育休スクラ』を立ち上げ、時間で成果を出さない仕事のやり方とチームワーキングのトレーニングプログラムを法人・個人に提供開始。”多様な人材から最高のパフォーマンス引き出せる組織づくり”をビジョンに、人材育成の観点から、企業のダイバーシティ推進、チームワーキングを支援。著書に、『仕事は自分ひとりでやらない』(2022年4月/フォレスト出版)。音声メディアVOICYで、チャンネル『今日のワタシに効く両立サプリ』を運営。ビジネスパーソン向けに、”気合・根性・長時間労働の働き方を変えるヒント”を毎日10分で配信中。

今回、HR NOTEさんにご縁をいただき、女性活躍推進をテーマに寄稿をさせていただきます。

当記事では、女性活躍推進の重要KPIとして企業に認知されている女性管理職比率を引き上げる上での問題に目を向け、その背景にある“本当の課題”について、私たちが多様な企業様にかかわる中で見えた観点を共有いたします。

どんな問題も、「いかに解決するか」の前に、「何が本当の問題か」をきちんと整理することが、適切な解決策を講じていく糸口になります。

多様な人材が「いる」だけではなく、「最高のパフォーマンスを発揮できる」組織づくりに日々奮闘する方の、お役に立てば幸いです。

目次

1.女性管理職比率を引き上げる上での最大のボトルネックは、“管理職意向の低さ”

そもそもの話はできる限り手短にさせていただきますが、女性活躍推進の目的は、男女にかかわらず(もちろん性別だけでなくあらゆる多様性を包括した)多様な人材がいることで“最高のパフォーマンスを発揮できる組織づくり”と言えます。

その中で、女性管理職比率は、資質ある人が適切にステップアップし、結果として多様なリーダーを生み出せる組織であるかを評価する重要な指標です。

この記事では、「管理職になりたくない問題」というタイトルを付けさせていただきました。

そうです、女性管理職比率を引き上げる上での最大のボトルネックは、“管理職意向の低さ”です。このボトルネックの真因を明らかにして戦略を描くことが、問題解決の効果・効率性を上げる上で欠かせません。

例えば、2020年に公開された日経新聞『働く女性2,000人調査』では、「管理職になりたい」と回答した女性の割合は、2017年は19.6%。2019年には17.6%です。

こうした“女性の管理職意向”に関する調査は複数ありますが、いずれも2割前後という傾向は変わらず、男性が4割前後あることから考えても(男性も決して多いとは言えませんが)、その半分に留まるという結果が見て取れます。

ここから、「いかに女性管理職を増やすか」の前に、その母集団である「管理職になりたい意向のある人を増やす」ことが、取り組みの生産性・効果性を大きく左右すると言えます。

この結果には、さらに着目すべき側面があります。

2015年の厚生労働省『ポジティブアクション企業調査』を見ると、女性活躍推進において企業が最も着目する課題は“女性の管理職意向の低さ”なのです。

調査対象企業の58.1%が課題に挙げ、2位以下の課題を大きく上回ります。一方、同じ調査で具体的な取り組みを聞くと、1位は「職場における残業削減」、2位は「ノー残業デー等の意識啓発」、3位は「妊娠・出産の配慮や処遇に関する周知」です。

もちろんこれらの取り組みも欠かせませんが、上位10項目まで見ても“女性の管理職意向”を向上させるために、クリティカルな打ち手は見えず、多くの企業は目標達成の道筋を模索している段階であることがよく分かります。

- 女性管理職比率を引き上げる上での最大のボトルネックは、“管理職意向の低さ”

- 女性の“管理職意向の低さ”は企業が最も着目している課題感

- しかし、この1丁目1番地の問題に対し、目標達成の道筋を描けている企業は少ない

- このボトルネックの真因を明らかにして戦略を描くことが、課題解決の効果・効率性を上げる上で欠かせない

2.「管理職になりたくない問題」の背景。真に解決すべき3つの課題

ではなぜ女性の管理職意向は低いのでしょう。「女性の意識が低い」などの一元的な見方はいけません。

また、「ロールモデルの話を聞かせよう」、「女性人材向けのキャリア研修をしよう」という背景を無視した打ち手も、ちょっとズレてしまいます。

NOKIOOでは100社以上の企業支援から浮かび上がった汎用的な課題を言語化しました。

女性活躍推進における一般的な打ち手(制度拡充+女性のキャリア研修)では解決されないギャップが存在します。

2-1.仕事のやり方の問題。長時間労働が前提…だから「なりたくない」

長時間労働が常態化し、管理職ほど顕著だという課題は御社にないでしょうか。

こうした状況が、“質の高い仕事=時間を掛けないとできない”、“ステップアップする人=長時間労働できる人”という前提を組織の中に形成してしまいます。

上記が基本スタイルとして定着すると、仕事のやり方を変える行動が起こりにくくなってしまいます。

結果、長時間労働できることが暗黙の登用要件になってしまい、ライフイベントなどで仕事環境の変化を経験する女性ほど、手を挙げにくくなる傾向があります。

2-2.曖昧なマネジメント定義。目の前のことで一杯…だから「なりたくない」

“曖昧なマネジメント定義”とは、管理職の役割や期待される成果が曖昧で、そのために必要なスキル定義がされていない状態を指します。

何がどの程度できれば管理職と成り得るのか、その要件やスキルセットが曖昧なために、自分にできるかどうか自信が持てない。

さらに、ギャップを可視化したり、埋めるための具体的な行動をとることもできないという状況を発生させます。

要件が曖昧だと「とりあえず何でも頑張る」という頑張り方になりがちです。

目の前の仕事に忙殺され疲弊し、本質的に大事なことに時間を避けない。マネジメント実践のイメージが持てず、成果を上げていける自信も持てないというスパイラルに陥ります。

またそうした管理職をロールモデルとして見ることで、「ああはなりたくない」と管理職が魅力あるポジションにならないのです。

2-3.上司・部下との対話不足。上司が相談相手にならない…だから「なりたくない」

上司をキャリアの相談者と捉え、業績を上げるための支援者と捉える習慣がなく、そうした関係性も築けていない状態を指します。

業務遂行上のコミュニケーションは割と取れていても、ビジネスパーソンとしての成長やキャリア開発、問題解決のための対話が不足するケースは多く存在します。

もちろん上司に一方的な責任があるわけでもありません。上司も忙しく、また上記のような対話を部下と実践し関係性を築いた“経験がないだけ”とも言えます。

ステップアップに向けた適切な機会提供や育成サポートを現場で実践できないことで、管理職意向を“現場で開発する”ことにつながらないのです。

ここまで、「管理職になりたくない問題」で解決すべき“3つの課題”を挙げさせていただきました。

おそらく、多くの方は「これは女性活躍推進だけの問題ではない」と感じたのではないでしょうか。そして何より、これらの課題は女性人材だけでなく、男女にかかわらず次世代を担う若手・中堅層に共通して言えることだと捉えられます。

- 「管理職になりたくない問題」の背景には、女性管理職問題だけでなく、広く組織に影響する課題が存在する

- これらの課題を解決することで、女性管理職を増やすだけでない、組織成長が描ける

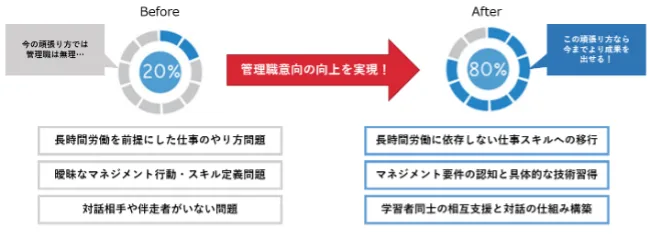

3.3つの課題に手を打ったら、管理職意向が2割から8割に向上した実証実験

次に気になることは、これらの課題に手を打つことで本当に女性人材の管理職意向が変化するのかという点です。

課題を言語化するだけなら“仮説”です。ここでは実際に私たちが提供する人材育成プログラム(※)を通じておこなった取組結果を共有させていただきます。

プログラムは、多様な企業に所属する約100名の中堅女性人材に、実業務を離れる育休期間中に本人の同意のもと任意で参加をしていただきました。

3つの課題に対処した(下図参照)6か月間の育成カリキュラムを通じて、管理職意向がどのように変化をしたのかを調査したところ、なんと修了時に8割の方が「管理職へのステップアップへの関心が増した」と回答したのです。

もちろん、この人材育成プログラム特有の状況・環境もあり、その再現性を上げるためにより深い検証が必要です。

しかし、「いかに管理職意向を引き上げるか」について、ターゲットとする課題に一定の有用性を認めるものになるのではないかと思います。

【図:管理職意向が2割から8割に向上した実証実験】

4.これからの女性活躍推進のコンセプト

女性活躍推進は、多くの企業で重要な経営テーマとして取り組まれている状況になっています。

この記事を通じて、読者の皆様と共有したかったことは、表面的に起こっていることではなく、その真の課題を紐解き、解決に向けて動くことで、組織全体の成長・発展につながる課題解決と、広い好影響が実現できそうだという可能性です。

「長時間労働」、「曖昧なマネジメント定義」、「対話不足」などは、生産性やエンゲージメント、さらにはイノベーション創出の観点でも着目される課題です。

そこから言える、これからの女性活躍推進のコンセプトを提示し、記事を終えたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。わずかでもここでの観点がお役に立ちましたらうれしく思います。

【これからの女性活躍推進のコンセプト】

- 長時間労働を前提とした仕事のやり方や、同じであることを前提としたチームワーキングの変革を後押しし、“多様な人材から最高のパフォーマンスを引き出せる組織”を目指す姿としよう。

- 本質的な組織課題を解決することで、事業成長を支える組織づくりと人材成長を支援し、“結果としての”女性活躍を実現しよう。

- 「啓発」止まりではなく、「実践」を泥臭く伴走しよう。“意識を変えて行動を変える”のではなく、“行動を変えて意識を変える”ことが近道!