2020年4月、新型コロナウイルスの流行をきっかけに緊急事態宣言が発令され、テレワークを実施する会社が大幅に増えました。

同時期にグロービス経営大学院に入学した私たちも、勤務のみならず授業や生徒同士の交流をオンラインでおこなう状況となりました。

当初は戸惑いもありましたが、住んでいる場所を気にせずに交流できる点などは在学中の人的ネットワークの広がりに寄与し、オフラインには無いオンラインの良さを実感しました。

一方で、テレワーク期間が長くなるにつれて、「長期間にわたるテレワークは、ヒトの心やパフォーマンスにどのような影響をもたらしているのだろうか?」という疑問を持つようになった方も多いのではないでしょうか。

我々もそのような疑問を持ったことをきっかけに、「従業員一人ひとりが価値を最大限に発揮し、企業の持続的成長に貢献できるテレワークとは何か」について、ストレス、モチベーション、そしてエンゲージメント等のマネジメントの観点から調査・研究することにしました。

第1回となる今回は、本調査・研究の全体像について説明していきます。

舞田 竜宣 | グロービス経営大学院 教員

東京大学経済学部卒業(学位:経済学士) 世界最大級の組織人事コンサルタント、ヒューイット・アソシエイツの日本代表(社長)を経て、2008年にHRビジネスパートナー社を創業し現在に至る。著書は、「MBB:「思い」のマネジメント実践ハンドブック」(東洋経済新報社)、「行動分析学で社員のやる気を引き出す技術」(日本経済新聞出版社)、「行動分析学マネジメント」(同)、「社員が惚れる会社のつくり方」(日本実業出版社)、「10年後の人事」(日本経団連出版)、「18歳から読む就『勝』本」(C&R研究所)、「24時間の使い方で人生が決まる」(ファーストプレス)、「A&R優秀人材の囲い込み戦略」(東洋経済新報社)、「技術開発部門を活性化させ、創造力を高める『技術人材の開発とマネジメント』」(企業研究会)など多数。

舞田講師 研究プロジェクトメンバー(2021年卒)

中山 智弘

グロービス経営大学院2021年卒業(東京校セクションF所属)。 重工業メーカーに新卒で入社し、主に人事・労政部門の業務に従事。現在はグループ会社の人事・総務マネージャーを務める。

林 亨

グロービス経営大学院2021年卒業(東京校セクションF所属)。半導体製造装置メーカーのIT部門に所属。

栗原 章二

グロービス経営大学院2021年卒業(東京校セクションF所属)。BtoBソフトウェアの商社に新卒で入社。データベースエンジニア、人事、カスタマーサクセスを経て、現在はプロダクトマーケティングに従事。

1.テレワークが必要な理由や背景

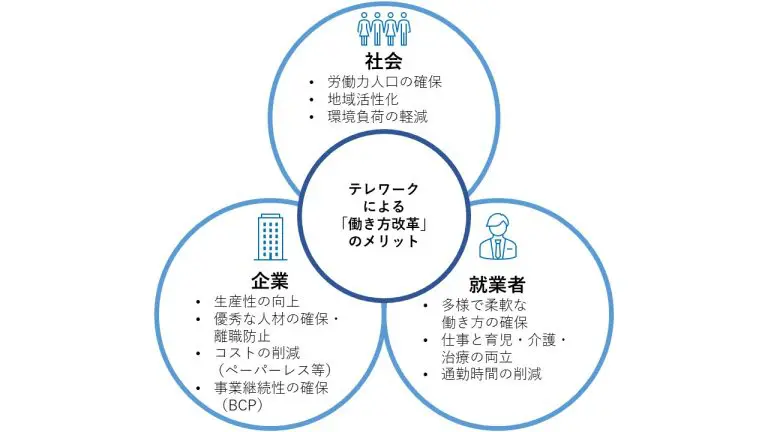

テレワークは、社会、企業、就業者の3方向に様々な効果(メリット)をもたらしました。特に大きな効果は、働き方改革の1手段としての面にあります。

テレワークは、社会、企業、就業者の3方向に様々な効果(メリット)をもたらしました。特に大きな効果は、働き方改革の1手段としての面にあります。

具体的には、ワーク・ライフ・バランスの実現、人口減少時代における労働力の確保、地域の活性化、非常時における業務継続の確保などの実現に寄与していると考えることが出来ます。

※総務省「Telework Net」を参照し編集部作成

特に、労働人口の減少が進む日本において、若年層人材の確保は必須の経営課題です。

ここで就職情報サイトを運営する学情の調査※を参照してみると、就活時の企業選びにおいて「テレワーク」制度の有無を重視する学生が60%弱います。

ここから、テレワーク制度の有無は若年層人材確保の面においても一定程度影響を与えていることが見て取れます。

※学情「あさがくナビ2022登録会員対象 2022年卒学生の就職意識調査(テレワークへの不安) 2021年2月版」

一方で同じ学情の調査からは、就活生はテレワーク制度の有無を重視しつつも、実際のテレワークを利用した勤務に対しては不安を抱いていることも見て取れます。

そのため、優秀な若年層人材を確保するために企業は、「テレワーク」制度を単純に導入するだけでなく、適切に運用・マネージすることが不可欠と言えます。

もちろん若年層人材の確保だけでなく、中途採用人材の確保や引き留めの点においてもテレワーク制度の有無は大きな要素となっています。テレワーク制度は企業にとって必須になりつつあるのです。

2.テレワークの課題は組織マネジメント

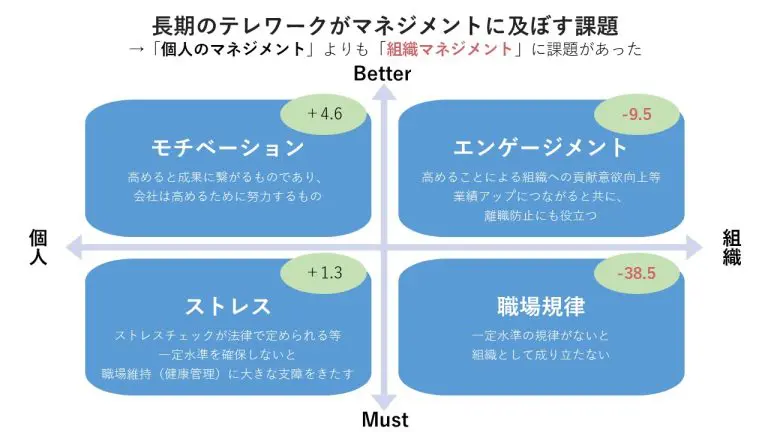

テレワークは急速な普及後、ストレス、モチベーション、エンゲージメント、職場規律に影響を与えることが数多くのアンケートから確認されています。

テレワークは急速な普及後、ストレス、モチベーション、エンゲージメント、職場規律に影響を与えることが数多くのアンケートから確認されています。

しかし、「なぜその影響を与えるか?」を特定、原因分析している調査は、あまり多くは確認できませんでした。

また、既存調査の多くでは、原因への対処が製品プロモーション観点での打ち手となっているものが多く見受けられました。

そこで我々は、自らアンケートを作成して調査を実施し、その後インタビューを通じてテレワークの課題を見極めて解決策を探るという形で今回の研究を実施しました。

アンケートはグロービス経営大学院の学生を中心に2回実施し、延べ400名弱の方に協力いただきました。

アンケートの結果

まず長期間にわたるテレワークに対する満足度を「制度」「マネジメント」「IT」の観点で調査すると、3つの観点の中では “マネジメントの満足度”が劣っていることが分かりました。

※それぞれの項目についての満足度を1点~10点の範囲で回答

※それぞれの項目についての満足度を1点~10点の範囲で回答

では、長期間のテレワークにおけるマネジメントの上では、具体的にどのような問題が生じているのでしょうか。

マネジメントに関わる質問項目のアンケート結果からは、『エンゲージメントや職場規律』といった、組織マネジメントに係る指標が全体的に下がっており、この点に課題があることが分かりました。

※数値はテレワークで『良くなった』から『悪くなった』を引いた数値/エンゲージメントは測定3要素の平均値

※数値はテレワークで『良くなった』から『悪くなった』を引いた数値/エンゲージメントは測定3要素の平均値

3.働く場所が離れても心が離れないようにするためには?

では、組織マネジメントにおいて『経営者』『マネジャー(ミドルマネジャー)』の各々の立場ではどういった課題があり、また対策をすべきなのでしょうか?また『個人』はこの課題傾向を踏まえ、どのようにテレワークに向き合うべきなのでしょうか?

では、組織マネジメントにおいて『経営者』『マネジャー(ミドルマネジャー)』の各々の立場ではどういった課題があり、また対策をすべきなのでしょうか?また『個人』はこの課題傾向を踏まえ、どのようにテレワークに向き合うべきなのでしょうか?

研究の結果見えてきたのは、長期間のテレワーク下における組織マネジメントが円滑に行われている組織では、テレワークを単なる「働く場所の変化」ではなく「コミュニケーションの変化」と捉えて、経営者・マネジャー・個人それぞれの立場で対策をおこなっていることです。

一方で、長期間のテレワークに上手く対応出来ていない職場が抱える課題は様々です。かつその課題を単一的な打ち手で解決するのは非常に困難な状況に陥っています。

よって経営者、マネジャー、そして個人のどれか1機能だけが対処するのではなく、それぞれの立場でコミュニケーションスタイルの変化に合わせた適切な対応をおこなうことが、上手くテレワークを機能させるためには必要になります。

各立場に求められる適切な対応とは

それでは、経営者、マネジャー、そして個人において、一体どのように対応をしていけば良いのでしょうか? 第2回以降で詳細な説明をしていきますが、各立場にはおおまかに以下のような対応が求められると考えます。

→ テレワークの推進に向けた積極的な方針の提示と自らの言葉による情報発信

2.マネジャーに求められる対応

→ 部下を信頼することを前提とした上で、コミュニケーション機会を意識的に作るようにマネジメントスタイルを変化させていくこと

3.個人に求められる対応

→ 周囲とも協力しながら自分が集中出来る環境の構築

次回は、経営者の立場において長期間のテレワークにどう対応すべきかを説明していきます。