2023年3月期の有価証券報告書から女性管理職比率の開示が義務付けられるなど、女性活躍を推進する機運が一層高まっています。一方で、「なかなか女性の管理職が増えない」とお悩みの企業は少なくありません。

本連載では「本人・管理職・全社で実現する女性活躍推進」をテーマに、数多くの企業を支援されてきた株式会社リンクアンドモチベーションの宮澤さんにお話を伺います。

これまでの回では、女性活躍推進を阻む「3つの壁」と、それぞれを乗り越えるためのアプローチについて解説してきました。

今回は、その「3つの壁」を乗り越えた企業事例をご紹介します。

【人物紹介】宮澤 優里 | 株式会社リンクアンドモチベーション 新規事業拡大領域 責任者

一橋大学を卒業後、株式会社リンクアンドモチベーション入社。一貫して大手企業向けのビジョン浸透・風土変革・人材育成に携わり、延べ150社以上を支援。顧客企業の組織変革を成功に導く傍ら、自社のプロダクト開発にも従事。風土変革・人材育成領域の事業責任者を経て、現在は自社の新規事業拡大領域の責任者を務める。メディアでの解説実績多数。

目次

「3つの壁」を乗り越えた、大手企業A社の挑戦

―今回は、「3つの壁」を乗り越えた企業事例をご紹介いただけるとのことですね。

宮澤さん:はい。今回は、本連載で紹介してきた「キャリアの壁(女性社員本人の壁)」「マネジメントの壁(管理職の壁)」「サポートの壁(全社の壁)」という3つの壁を、計画的かつ着実に乗り越えてきた大手企業A社の取り組みをご紹介します。

A社は、単体で約2,000名、グループ全体では2万人を超える企業です。同社では、「価値創造を支える最も大きな原動力は“人材”である」と考えており、経営戦略の中核として「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」に取り組んできました。

この戦略の一環として、業界特性も踏まえ、「女性活躍推進」を重要テーマに設定。グループ全体で定量・定性の目標を定め、共通の施策を推進しています。

「3つの壁」の問題が複雑に絡み合っていた

―女性活躍推進に取り組む前、A社ではどのような課題が見られたのでしょうか?

宮澤さん:A社においても、多くの企業と同様に「キャリアの壁(女性社員本人の壁)」「マネジメントの壁(管理職の壁)」「サポートの壁(全社の壁)」が複合的に存在していました。

まず「キャリアの壁(本人の壁)」としては、「仕事自体は好きだが、キャリアアップしたいとは思えていない」「上司や先輩の姿を見ても、自分の将来像を重ねづらい」といった声が上がっていました。なかには、これまでの経験で思うような成果が出なかったことから、「自分には向いていない」と自己変革を諦めてしまっているケースもありました。

次に「マネジメントの壁(管理職の壁)」としては、「早期からキャリアを考えさせることや、挑戦機会の提供が不十分」「個人事情への配慮はあるが、組織全体の役割分担や業務調整ができていない」「変革を個人の問題と捉えてしまう」といった課題が見られました。

加えて、「営業は1人でお客様を担当するもの」といった固定観念も根強く、女性に新たな役割を任せることに慎重になりすぎていた面もあります。こうした背景から、マネジメントのスタンスやスキルに関する課題が浮き彫りになっていました。

そして「サポートの壁(全社の壁)」としては、「どうせ状況は変わらない」という諦めの空気が広がっていました。加えて、「制度を使うと迷惑をかけるのでは」「業務に口出しすべきではない」といった遠慮の姿勢も根強く、周囲にリクエストをしづらい雰囲気がありました。こうした風土が、制度の活用や行動変容の妨げになっていたのです。

このように、A社では「3つの壁」の問題が複雑に絡み合い、女性活躍推進を阻んでいました。そこでA社は、3ヵ年の中期計画を策定し、「女性社員本人の意識変革」「管理職の行動変革」「全社の風土変革」に体系的かつ計画的に取り組むことを決めました。

「女性社員本人の意識変革」に向けた取り組み

―「女性社員本人の意識変革」に向けて、A社ではどのような取り組みをされたのでしょうか?

宮澤さん:A社では、「女性社員本人の意識変革」に向けて、若手層、管理職手前層、女性管理職層といった各階層に対し、3ヵ年で段階的に育成施策を展開してきました。各層の状況や課題に応じて適切な支援を届けることで、「意欲」と「能力」の双方を高めていきました。

例として、若手層に対する取り組みをご紹介します。若手層に対しては、選抜型の課題解決プログラムを実施しました。これは、20〜30代前半の女性社員の中から周囲からの期待が高いメンバーを集め、年間4日間にわたって行われたものです。参加者は、自部署の課題を抽出し、その解決策を検討。最終的には、経営陣や管理職に向けてプレゼンテーションを行うというプログラムでした。

この取り組みによって、女性社員は課題解決力を早い段階から身につけることはもちろん、成功体験を得ることにより「今後も挑戦してみたい」という意欲を高めることができました。

また、この取り組みの狙いは、実践を通じて成功体験を積むだけでなく、同世代・他部署の仲間と出会い、ネットワークを築くことにもありました。「あの人も頑張っているから、自分もやってみよう」「同じ悩みを抱えていたんだ」といった共感や刺激が、挑戦への後押しになったのです。

2年目以降は、1年目の成功事例を元に、対象を広げていきました。こうした挑戦機会の拡大によって、「自分にもできる」という感覚を持てる若手女性社員が増えていきました。

「管理職の行動変革」に向けた取り組み

―では、「管理職の行動変革」に向けては、どのようなアプローチをされたのでしょうか?

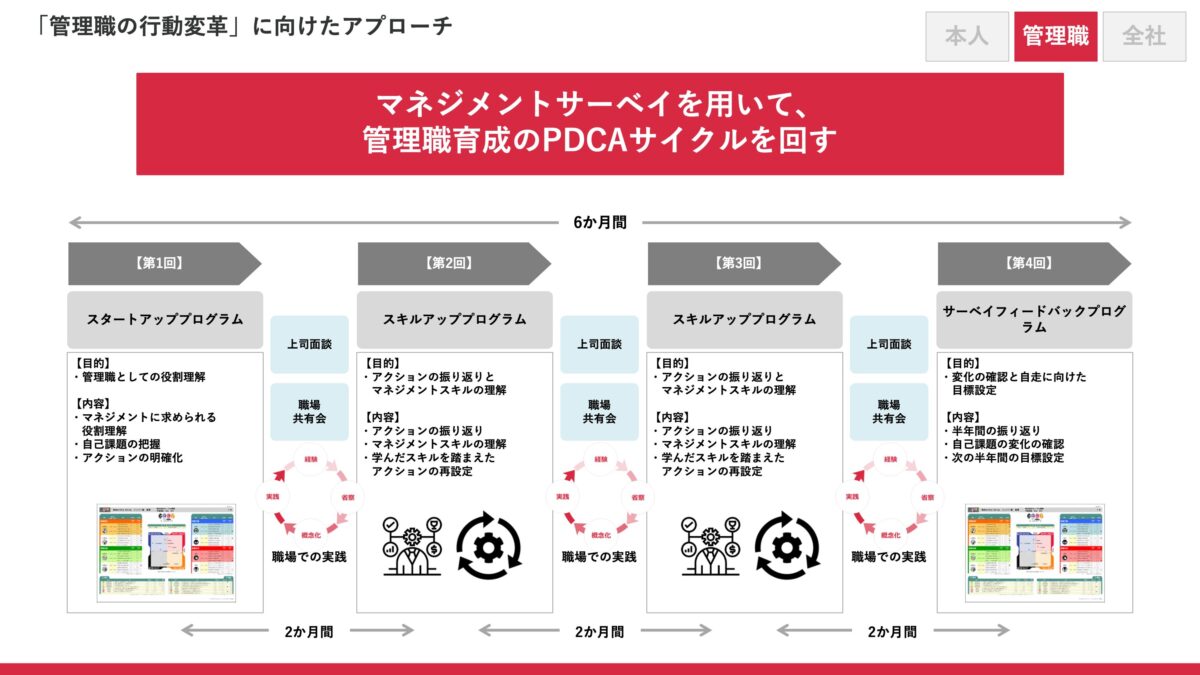

宮澤さん:A社では、「管理職の行動変革」を実現するため、半年間という期間を設定し、育成のPDCAを回していきました。

まず、当社のマネジメントサーベイ(360度サーベイ)を活用して、管理職一人ひとりの課題を可視化します。上司・同僚・部下など、周囲からのフィードバックを通して、「自分が何を期待されているのか」「どう見られているのか」を把握できるようにするんです。

そのうえで、見えてきた課題に対してアクションプランを立て、半年間かけて実践と振り返りを行います。期間中には、二回のスキルアップ研修を実施し、アクションプランの見直しや再設定も行いました。そして半年後に再びサーベイを実施し、どれくらい変化があったかを確認します。

この取り組みには、2つのポイントがあります。

1つ目は、「現場との接続」です。サーベイや研修をして終わりにするのではなく、得られた気づきが実際の現場での行動変化につながるように、現場状況を踏まえた目標設定と振り返りの機会を重ねていきました。

2つ目は、「周囲との接続」です。360度サーベイを通じて、周囲の期待が明確になることで、本人がひとりで抱え込まず、チーム全体で変化を支えることができるんです。「行動を変える」ことを個人任せにせず、組織全体で後押しする、そんな環境づくりを意識していました。

「全社の風土変革」に向けた取り組み

―最後に、「全社の風土変革」に向けては、どのような取り組みをされたのでしょうか?

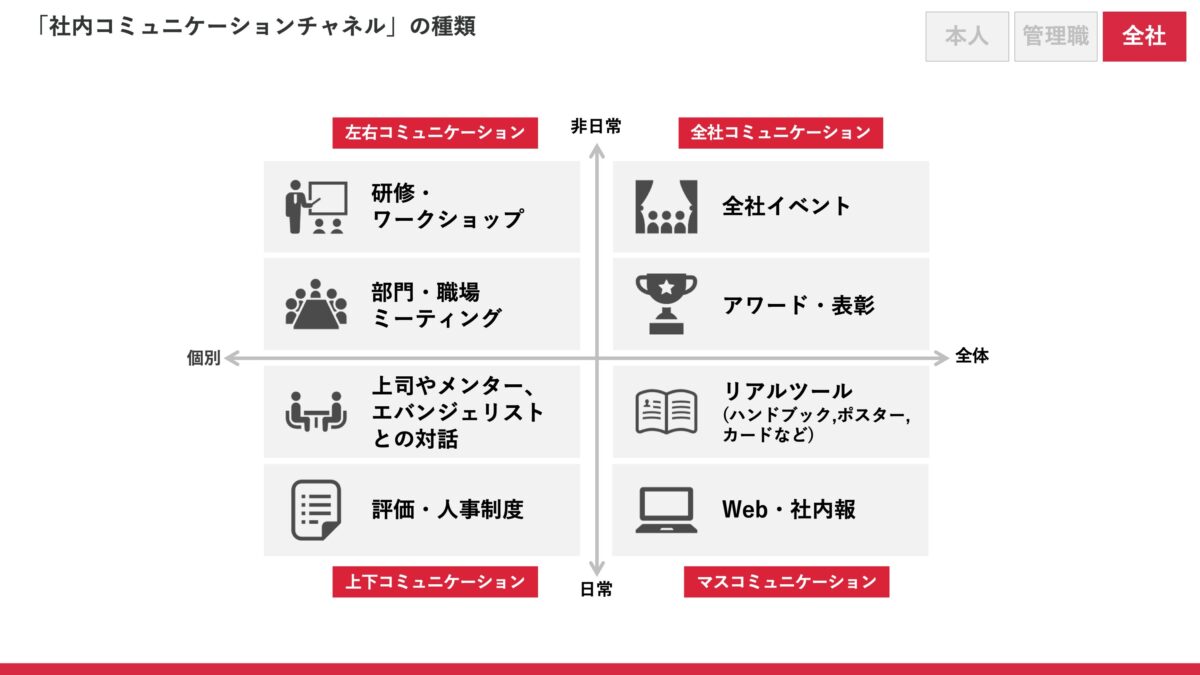

宮澤さん:第4回でもお伝えしたように、「全社の風土変革」を実現するには、「新しい当たり前」の浸透が必要です。そのためのポイントが、社内のコミュニケーションチャネルをバランスよく活用することです。A社でもまさにこの考え方に基づき、複数のコミュニケーションチャネルを“単発”ではなく“同時多発”で活用していきました。

たとえば、「メンター制度」を導入し、先輩社員が日常的に後輩を支援する仕組みを設けました。悩みや不安を気軽に相談できる関係性が築かれたことで、一歩踏みだす挑戦や周囲にリクエストを伝えることへの心理的ハードルを下げることに繋がりました。

また、「アンコンシャスバイアス研修」や「ダイバーシティ&インクルージョン研修」など、複数の「研修」も実施しています。こうした場では、「なぜ今、変化が求められているのか」といった背景を丁寧に伝えることで、社員一人ひとりの当事者意識を育んでいきました。会社として目指す方向性や価値基準を明確に示すことも、風土醸成には欠かせません。

さらに、「復職支援制度」をはじめ、「育児・介護との両立支援」や「状況に応じた勤務形態」など、制度面の整備にも注力しました。方針の提示にとどまらず、それと連動した仕組みを実装することが、信頼の土台となります。

このように、複数のコミュニケーションチャネルを活用することで、「新しい当たり前」の定着を着実に進めていったのです。

「本人の意識変革」「管理職の行動変革」「全社の風土変革」は、どれも一朝一夕で実現できることではありませんが、今回ご紹介したA社のように、3ヵ年といった中期スパンで段階的に取り組むことで、着実に変化を生み出すことができます。

「どうせできない」という幻想を超えて

―最後に、読者に向けたメッセージをお願いします。

宮澤さん:女性活躍を進めていくうえで、大切なのは「どうせできない」という思い込みを手放すことだと思います。

これは、女性社員本人だけでなく、管理職も経営も人事も同じです。「本人の意識変革」「管理職の行動変革」「全社の風土変革」——どれも簡単なことではありません。だからこそ、会社として「これは本当に大事なことだ」と信じて、粘り強く続けていくことが何より大切なのだと思います。

もし、この記事を読んでいるあなたが女性社員だとしたら、「自分には無理かもしれない」「やってみたい気持ちはあるけれど、イメージが湧かない」と感じたことがあるかもしれません。でも、それはごく自然なことです。私自身も女性管理職ですが、最初から自信があったわけではありません。それでも、「あなたならできる」と信じてくれる誰かがいたから、今の私があります。

だからこそ、もしチャンスが巡ってきたときには、ぜひ勇気を出して、一歩を踏み出してみてほしいと思います。その一歩が、自信につながっていくはずです。