皆様、こんにちは。株式会社ニットの小澤美佳(こざわ みか)です。

株式会社ニットは、世界33か国から集まった約400名のフリーランスから構成されるリモートワーカー集団で、2015年よりオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を提供しています。

昨今は、テレワークの普及により一緒に働く仲間と顔を合わせる機会が減り、メンバーとの関係構築に悩んでいる管理職の方もきっと多いのではないでしょうか。

「相手の顔が見えないなかで、どのようにメンバーをマネジメントしていったら良いのか」「日々どのようにコミュニケーションをとっていったら良いのか」など、テレワークにおける管理職の悩みは尽きません。

一方で、メンバーが上司との関係性に悩んでいるケースも多く、パーソル総合研究所の調査によると、調査対象者の38.4パーセントが「上司や同僚から仕事をさぼっていると思われていないか不安だ」と回答しています。(出典:パーソル総合研究所「テレワークにおける不安感・孤独感に関する定量調査」)

このような実情を踏まえ、今回の記事では「テレワークにおける理想のマネジメント」を実現するためのヒントについてご紹介できればと思います。

【執筆者】小澤 美佳|株式会社ニット 広報担当

2008年に株式会社リクルート入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年 中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。2019年にニットに入社し、カスタマーサクセス→営業を経て、現在、広報に従事する傍ら、オンラインでのセミナー講師やイベントのファシリテーターを実施。副業で嘉悦大学の大学講師。キャリアや就職などに関する授業を担当。

目次

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。

「マネジメント=監視」になりがちなテレワークの落とし穴

以前、大手総合電機メーカーにお勤めの方から「在宅ワークに切り替えてから上司の監視がひどくなった」とご相談がありました。

このエピソードは、Twitterで紹介したところ大きな反響があり、約8,000件の「いいね」が付いたことに加え、4,000件ほどのリツイートがありました。

「在宅ワークになって

— 小澤美佳 | HELP YOU広報 | 活き活きとした組織創り (@mica823) April 25, 2020

上司の監視が酷くなりました…」

大手総合電機メーカーに

お勤めの方から出てきた言葉。

・業務時間中の洗濯や買い物など禁止

・「今テレビみてただろ?笑」と発言

・無駄な業務報告

・10分で終わる会議が1時間

あかん。。

テレワークの本質が

全然ご理解頂けてない。。。

「テレワーク中のマネジメント方法」については、多くの方の共感を呼ぶ内容であると同時に、様々な方に興味関心を集める話題なのだと実感した出来事でした。

また、これ以外にも、さまざまな企業の方から「在宅勤務だと社員が手を抜くのではないか」「どのように業務をマネジメントをしていったら良いかがわからない」といったマネジメントに関する不安の声を多くいただいています。

もちろん、不安になる具体的な理由は各企業や組織の状況によって異なると思いますが、その大きな理由の1つとしては、「テレワークの本質に対する理解不足」が挙げられるのではないでしょうか。

実際に、オフラインの時と同じような状態でテレワーク中のマネジメントをおこなおうとすると「監視」になってしまう恐れがあるのです。

テレワークにおけるマネジメントの鍵は信頼関係

マネージャーの仕事とは、本来「メンバーの生産性を高め、一から十まで指示を受けなくても自律的に仕事ができる環境を整えること」ですが、メンバーとの信頼関係を築けていないと、監視のマネジメントになってしまいます。

こうした行動の背景には、2つのマイナス感情があると考えられます。

| テレワークにおいてメンバーとの信頼関係が築けていないことによる2つのマイナス感情 | |

| ①不信感 | 仕事をしている様子をその場で確認できないために、「メンバーが仕事をさぼっているのではないか?」と疑心暗鬼になる。 |

| ②不安感 | 業務の進捗が見えないことが原因で漠然とした不安感に襲われる。特に、結果よりプロセスを重視して評価をしていた方や組織に、このような傾向が強い。 |

上司がこのようなマイナス感情を抱えていると、必ずメンバーにも悪影響が出てきます。

なぜなら、「仕事をしている姿を上司にアピールしなければ」といったように、常に何かに追われているような感覚に陥ってしまうからです。

このような状態にあるメンバーは、上司への報告資料作成に追われ、業績アップにつながる仕事の時間は減少します。そして、結果として企業の業績が伸び悩み、最悪の場合、業績が落ちてしまうことにも繋がりかねません。

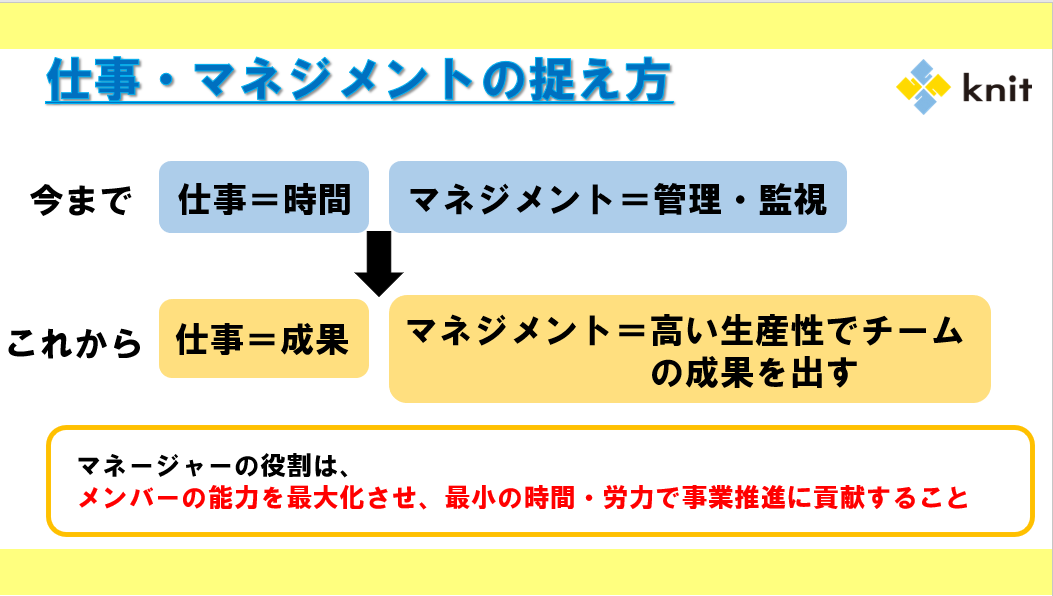

「仕事=時間」ではなく「仕事=成果」であり、少ない時間で成果を出すことは、とても素晴らしいことだと思います。

テレワーク導入前は、無意識のうちに「9時から17時まで働く=仕事」「机に向かっていること=仕事」と捉えていた企業も多かったように思いますが、テレワークにおいては、このような考え方を根本的に変えない限り、生産性は下がる一方です。

また、テレワークには【働く時間帯を柔軟に調整できる】【自分らしい働き方を選択できる】などのメリットがありますが、監視のマネジメントはそうした魅力も半減させてしまいます。

今こそ管理職に求められる「指示能力」と「言語化能力」

では、これからの管理職にはどのようなことが求められるのでしょうか。

それは「時間ではなく、成果で管理する」ことであり、そのために「言葉で明確に仕事の指示をする能力」が必須スキルの1つです。

対面では「あの仕事、うまくやっといて」といったニュアンスのやりとりが通用していたかもしれませんが、テレワークではなかなか伝わりにくいため、仕事の内容・目的などをテキストやオンラインミーティングなどで明確に伝えることが大切です。

マネジメント層の能力不足により出てくる3つの影響

テレワークができるかどうかは、このような管理職の指示能力や言語化能力が鍵を握っています。

では、こうした能力が不足していると、チームにどのような影響が出てくるのでしょうか。

①適切な評価が困難

そもそも上司のメンバーに対する指示が不適切であるため、メンバーはなかなか成果につながる働きができず、結果として、それが低い評価につながることもあるでしょう。

優秀なメンバーであれば、上司の指示能力が不足していても自律的に仕事を進めることは可能ですが、上司がそのプロセスや成果を適切に評価することは困難です。

②不透明で曖昧な評価によりメンバーの不信感が高まる

また、上司が自由に評価を「つける」ことはできるかもしれませんが、メンバーに適切なフィードバックをすることは難しいでしょう。

そのため、評価を受けた側には「どうしてこの評価になったのか」という疑問と不満が生まれます。

③組織の体制に対する不満が会社全体に広まり、組織崩壊へ発展

上記のような状態が続けば、会社組織全体にも悪影響を及ぼします。

つまり、メンバーがテレワークでも安心して業務を遂行できる組織体制を作らない限りは、アフターコロナ時代を生き抜くことは困難でしょう。

経営者・管理職・人事担当者がすべきこと

それでは、このようなマネジメント層の能力不足による会社組織全体への影響を最小限に抑え、組織崩壊を防ぐために、経営者、管理職、人事担当者がやるべきことは何でしょうか。

| 経営者がやるべきこと | ①テレワーク導入を決めた背景の明確化 例)社員がワークライフバランスをとりながら活躍できるようテレワークを導入 ②テレワーク導入において目安となるルールの設定 例)目標は出社率50%など |

| 管理職(マネージャー)がやるべきこと |

|

| 人事担当者がやるべきこと | 管理職に向けてオンラインマネジメントに関する研修を実施し、テレワークにおいて必要な能力向上をサポートする。また、プロセスより成果で評価するための仕組みを整える。 |

このように、テレワークを導入する際には、経営者や管理職、人事がそれぞれやるべきことに向き合い、会社全体でマネジメント力を上げていくと同時に、管理職も含めて働きやすい環境をつくることが重要です。

なぜ私たちニットはテレワークを選び続けるのか?

私たちニットは、5年前からテレワークを前提に創業し、現在、約400人のメンバー全員がテレワーカーとして働いています。

パートナーの転勤や出産・育児、介護など、さまざまな事情により、本人の希望にかかわらず働けない状況があり、それは個々の人生にとっても社会にとってもマイナスだと考えています。

仕事はあくまでも人生の一部でしかありません。

人生は、仕事の他にも、家族と過ごす時間や、趣味の時間など、さまざまな時間から構成されています。そうした仕事以外の時間も大切にしながら、自分らしい働き方ができるのがテレワークです。

私たちニットは、そうした働き方を通じて、ライフイベントや住む場所にかかわらず「自分らしい未来を選択してほしい」と考えています。

そうした考えのもと、あくまでも仕事の「成果」を重視し、働き方は個々の裁量に任せています。

たとえば、仕事の合間に家事をしても、友人とお茶をしても構いません。

働く時間帯も自由なので、お子さんを寝かし付けた後に稼働するメンバーも。仕事だけではなく、プライベートも大切にしてほしいという思いで運営しています。

成果とは、そこにつながるプロセスに加え、組織活性化のための働きかけなども含まれます。そして、その成果を出せるのであれば、どんな働き方でも全く問題ないと考えています。

人生が豊かになる働き方ができるよう私たちニットはこれからも進んでいきます。皆様にとって今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。