日本円ステーブルコインであるJPYCコインを発行しているJPYC。「社会のジレンマを突破する」というミッションのもと、資本の流動性向上を実現させ、誰もがイノベーションを起こしやすい土壌創りをおこなっています。

そんなJPYCは、2022年6月6日に人的資本レポートを公開しました。

人的資本とは、従業員を事業のコストではなく、価値を生み出す投資対象と捉える考え方です。

2020年には欧米でも上場企業の人的資本の情報開示が義務化され、日本でも2022年に情報開示に向けて動き出すと岸田首相は発言しています。

そのような中、JPYCは一足先に、スタートアップ企業では前例のない、本格的な人的資本レポートを公開。

今回は、JPYCの代表取締役である岡部さんに、「なぜ人的資本を公開したのか?」「何に苦戦したのか?」「公開して、どのような反響があったのか?」を中心にお話を伺いました。

岡部 典孝さん|JPYC株式会社 代表取締役

2001年 一橋大学在学中に有限会社(現株式会社)リアルアンリアルを創業、代表取締役/取締役CTO等経て取締役。2017年 リアルワールドゲームス株式会社を共同創業、取締役CTO/CFOを経て取締役。2019年 日本暗号資産市場株式会社(現JPYC株式会社)を創業、代表取締役。2021年 iU情報経営イノベーション専門職大学の客員教授、BCCC理事、DeFi協会・ステーブルコイン部会長。2021年12月 日本ブロックチェーン協会が主催する「Blockchain Award 03」のPerson of the Year(Japan)を受賞。

目次

1. ユーザーや銀行から信頼してもらうために、人的資本の情報開示が必要だった

– 貴社の人的資本レポートを拝見しました。なぜ日本ではまだ義務化されていない「人的資本の情報開示」をおこなったのでしょうか?

岡部さん:人的資本の情報開示をおこなった理由を説明するには、まず弊社の状況をご理解していただく必要があります。弊社はWeb3.0という急成長の分野で事業を運営しています。

突然ですが、皆さん、Web3.0と聞いて、どのようなイメージをお持ちですか?ここ一年で、「Web3.0の時代だ!」といわれることが増えましたが、実際何をやっているかわからないという方も多いのではないでしょうか。

Web3.0とは

Web3.0とは、ブロックチェーン技術などによって構築される新しい「分散型のWeb」を指す言葉だ。Web3.0が最初に提唱されたのは2010年代中盤から後半ごろだが、特に2021年から急速に注目を集めており「次世代インターネット」とも呼ばれている。

– 失礼ながら、たしかにWeb3.0といわれても、「最先端のことをやっている会社だ」程度の理解でした。

岡部さん:おそらくそのような方が多いと思います。

弊社はWeb3.0のなかでも、ステーブルコインを取り扱っています。ユーザーの資金を預かる立場なので、ユーザーから「信頼できる会社」と思ってもらえるように、今回、人的資本の情報を開示しました。

また、弊社は少し特殊な組織運営をしているため、銀行や投資家に向けても、「信頼できる会社」ということを示したいと考えていました。

– 組織運営において、どのような点が特殊なのでしょうか?

岡部さん:まず、弊社は年齢や性別関係なく、カルチャーマッチとスキルマッチを見て、採用活動をしています。ですので、社会人歴が浅く年齢が若い方でも積極的に採用しています。

Web3.0の分野はトレンドの移り変わりが非常に早く、社会人よりも、小中学生からこの分野をずっと触ってきた人のほうが、スキル面では圧倒的に優秀なんです。

実際、私が2019年に会社を立ち上げたとき、最初の従業員は21歳と16歳でした。また、創業当初はリファラル採用が中心だったので、この2人がどんどん周りに紹介してくれて、会社の過半数が17歳以下といったときもありました。今では、部長を大学生がやっている部署もあります。

また、年齢のほかにも、自律分散型の組織であることも、特殊な組織運営である一つのポイントです。

自律分散型組織とは

自律分散型組織とは、環境変化に対応するスピードや柔軟性を高めるために、一人ひとりが自律性を持って活動し、命令がなくても俊敏に目的に向けて対応していく生命体のような組織のことを指す。

– たしかに、他社にはあまり見られない組織運営ですね。

岡部さん:弊社も、将来的にはIPOを目指しています。その過程で、監査法人から、「なぜこの組織運営なのか?」「この組織運営が適切なのか?」など聞かれる可能性が高いでしょう。

しかし、私は今の事業の成長速度をさらに早めるためには、今の組織運営を続けていくべきだと考えています。それを定量的に証明するためにも、人的資本の情報開示は必要だと思い、今回の人的資本レポートの作成のきっかけになりました。

2. 「今、人的資本を情報開示する必要があるのか?」岡部社長の考えとは?

– 情報開示をおこなう上で、社内から反対の声はあったのでしょうか?

岡部さん:従業員からは反対の声はありませんでした。もともと、情報をオープンにしようという企業文化があったので、そこに対して反対の声をあげる従業員はいなかったですね。

ただ、反対まではいかないですが、社外取締役の方からは、「今やる必要があるのか?」というご意見をいただきました。

どこかのタイミングで取り組んだほうがいいことだが、今は事業を成長させるためにやることが山積みなので、もう少しタイミングを後にズラしてはどうかと。

この意見は理解できるのですが、弊社の事業内容上、今後金融ライセンスを取得する必要が出てくる可能性もあります。

そのときに、社内の人的資本に関する情報をすぐに定量的に示せないと、ビジネスチャンスをなくしてしまう懸念もあり、最終的に今やるべきだと判断しました。

– そのような背景があったのですね。ちなみに、なぜこのタイミングで人的資本の情報開示をおこなったのでしょうか?

岡部さん:半年前ほど前に人的資本の情報開示とは別に、社内で人事サーベイをおこないました。その結果を見てみると、「他社とは全然違う結果ですね」とサーベイの担当者から言われました。

ちょうどその頃、自社でも世間でも人的資本の情報開示の話で盛り上がっており、「この結果を公開したら面白そうなので、このタイミングでやりましょう」となり、人的資本レポート公開に向けて、動き始めました。

3. 経営戦略と連動した人材戦略が、人的資本経営には不可欠

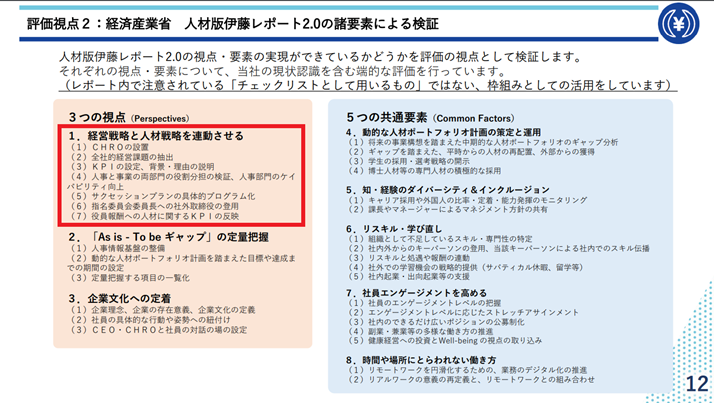

– ではここから具体的に、人的資本レポートを作成する過程について、質問させていただきます。伊藤レポートの3P・5Fモデルのなかでも、「経営戦略と人材戦略の連動」でつまずく企業が多いと思うのですが、貴社はどうでしたか?

岡部さん:当時、経営戦略と人材戦略が完全に連動しているとは言えない状況でした。

その中で、下の図のように7つのアクションを取ったのですが、その中でも「(2) 全社的経営課題の抽出」「(3) KPIの設定、背景・理由の説明」から着手しました。

「今後、会社として何で収益を上げていくのか?」

「どのKPIを伸ばすと、どう利益が上がっていくのか?」

これらを明確にして、課長の役職まで全員に理解してもらえるように、説明をおこないました。

– 伊藤レポートでは、「経営戦略と人材戦略の連動」のほかに、「モニタリング環境の整備」も重要とされていましたが、数値の可視化は大変でしたか?

岡部さん:数値を可視化することは、弊社がこういった可視化が得意だったこともあり、そこまで苦戦しませんでした。

それよりも、可視化された数値を、週次や月次でモニタリングし、その数値から「課題を定義」「施策立案/実行」「振り返り」といった一連の流れを実施するのが難しかったです。

データの量がとにかく膨大なので、それをどういう切り口で分析し、数値に意味づけするのかまでおこなおうとすると、非常に苦戦しました。

そこで、今回は、自社の課題や人的資本レポートをまとめるのに、弊社の顧問社労士であり、人間能力開発機構の評議員の松井先生にお手伝いしていただきました。

松井 勇策さん|JPYC人事労務顧問 社会保険労務士 人的資本経営スペシャリスト

フォレストコンサルティング経営人事フォーラム代表。名古屋大学法学部卒業後、株式会社リクルートにて広報・組織人事コンサルティングのち経営管理部門で東証一部上場の事業部監査責任者、のち退職し独立。人的資本国際資格のGRIスタンダード国際認証・ISO 30414リードコンサルタントを保持。人的資本に関するコンサルティング・組織分析・制度構築等が専門。東京都社会保険労務士会 先進人事経営検討会議議長、㈳人間能力開発機構 評議員。

– ここからは、松井先生にもいくつかご質問させていただきます。社労士の目線で、可視化や分析で苦戦したことはありましたか?

松井さん:苦戦したというより、結果に驚きがあったのは “リスキル(re-skill)”の部分です。

一般的なスキルに関する取扱い方としては、一人ひとりのスキルを棚卸して、スキルマップを作成し、事業戦略と人材戦略を紐づけた上で、どのようなスキルを従業員に身に着けさせるべきかを議論したりするようなやり方がほとんどです。

つまり、スキルは短期間では変化しないものだととらえていて、1日ごと、1か月ごとにスキルが変化していくことは想定していません。

しかし、JPYC社の場合、新しい分野であることと、一人ひとりの成長速度が異常に早いため、通常の可視化方法ではダメでした。

そこで、1か月ごとにアンケートを取り、成長しているかどうかを可視化し、分析しました。その結果、1か月でかなり成長していることが定量的にわかり、リスキルの観点では問題ないと判断しました。

一般的に、1年の間に成長実感がある人の割合は5割にも満たないといわれています。しかし、JPYC社の場合、1か月の間に成長実感がある人の割合が100%に近い数値でした。

– ものすごい成長速度ですね。今回、人的資本レポート作成に携わり、いかがでしたか?

松井さん:大きな発見だったのは、可視化したそれぞれの数値から課題設定をするのではなく、全体像をとらえて、人材戦略の策定・見直しをおこない、その上で課題設定をおこなうことが大切だということです。

JPYC社のレポート作成をお手伝いしようとしたとき、最初は可視化した数値をもとに、課題設定と戦略のストーリーを考えようとしました。

しかし、それだと、どうしてもレポート全体がバラバラになってしまい、一貫性がなく、戦略の説得性が欠如していました。

レポートでは、ただ数値を公開すればいいわけではないです。課題と戦略こそレポートで開示するべきであり、数値はあくまでも課題と戦略を裏付ける事実として開示するべきだと考えています。

可視化した数値の評価は、他社と比べてではなく、自社の人材戦略とのギャップで判断するべきであり、その上で課題を設定することが大事だと改めて気づきました。

4. 人的資本を情報開示する過程で、会社にとって本質的な課題を発見できた

– 松井さん、ありがとうございました。岡部さんは、今回の人的資本レポートの作成を通じて、新しい発見はありましたか?

岡部さん:今の延長線上だと、私たちの理想にはたどり着かない可能性が高いことがわかりました。

私たちが設定したKPIはいくつかありますが、一番重要なKPIは「総発行額」「総未使用残高」の2つです。今後、この発行額を100倍、1,000倍、10,000倍にしていきたいです。

では、そうするには、一人当たりの生産性を高めながら、採用を進めていかなければいけません。今の人数の100倍採用することは、非常に難しいので、どうしても生産性を高めていかなければいけません。

今、人の手を使ってやっている業務を、どんどん自動化して、生産性を高めていこうと考えています。

正直、今回のレポートを作成する前は、「人の手でやらないといけないこともあるよね」と思っていましたが、本当に人の手でやらなければいけないこと以外は、すべて自動化して一人当たりの生産性を上げないと、私たちの理想の発行額には届きません。

このような、今までなんとなく考えていたことが、定量的に状況を把握でき、本質的な課題設定を会社としておこなえ、従業員と一つの方向に向けて走り出せる状況をつくれたことは、人的資本レポートに取り組んで非常によかったポイントです。

– 人的資本レポートを公開して、周りの反応はいかがでしたか?

岡部さん:SNSでは、良い反応が多かったです。20年進んでいるなどといった投稿もありました。

投資家や銀行からは、まだ具体的なご意見はいただいておりません。しかし、今回の結果は会社の信頼を高め、会社の将来性を示すことに貢献できると思っています。

また、一度開示しただけでは意味がありません。継続して公開し、改善し続けることに意味があります。

今後、その改善幅を公開することで、会社の信頼・価値が上がっていくことを示せられたなと思います。

5. 人的資本経営がまわりまわって企業価値に繋がることを証明していきたい

– 今後、どのように人的資本経営をおこなっていきますか?

岡部さん:弊社は自律分散型の組織運営をおこなっており、この組織運営を続けていけるかどうかは、優れた組織であることを定量的に示すことができるかどうかにかかっています。

優れた組織であることを示すには、売上のほかに、非財務情報である人的資本を公開し、継続的に改善していかなければいけません。

会社の信頼を上げるためにも、より働きやすい環境をつくるためにも、人的資本経営をおこなっていきます。

また、私たちの行く末によって、今後のスタートアップ界隈で人事的資本の情報開示が進むかどうかが決まってくるというプレッシャーを感じています。

正直、人的資本の情報開示には大きな労力がかかります。「ほかにやることがあるのでは?」というお声をいただくことも多いと思います。

しかし、私たちが人的資本を情報開示して、そのKPIを改善することで、世の中から評価されるような状況をつくれたら、スタートアップの人的資本に関する意識も変わるはずです。

そのため、責任を持って、人的資本経営をおこなっていきたいです。