リモートワークが長期化している中で、多くの企業が1on1マネジメントを取り入れています。しかし、1on1はフィードバックの質が属人的になりやすく、閉鎖的な空間では社員の本音を引き出せないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで新しい対話の形として注目を集めているのが2on2です。

今回のHR-Studyでは、2on2の共同開発者である株式会社リクルートマネジメントソリューションズの荒金さんと、2on2を導入したUnipos株式会社の柳川さんに、2on2を用いた効果的なコミュニケーションについてお話ししていただきました。

- 1on1を実践しても部下の行動が変わらないと悩んでいる

- 会議で誰も発言しない、納期遅れが頻発しているなど組織状態が良くない。

- 他社がどのような組織運営をしているのか知りたい。

といった人事担当者や経営者、マネージャー層の皆様は、ぜひ参考にしていただければと思います。

※本記事は、2021年9月28日(火)16:30~18:00に実施されたイベント内容をもとに再編成したものです。

登壇者紹介

荒金泰史|株式会社リクルートマネジメントソリューションズ INSIDES企画開発グループマネージャー

早稲田大学第一文学部を卒業後、株式会社リクルートマネジメントソリューションズに入社。以来、一貫して人事アセスメントを通じたソリューションの開発・提供に携わる。現在は、マネジメントの対話を支援するSaaS「INSIDES」のサービス責任者を務めつつ、企業人事に対して早期離職・メンタルヘルス不調の予防、1on1の改善支援などを行っている。組織の対話を支援する、2on2開発者の1人でもある。

柳川 小春|Unipos株式会社 ビジネス本部マーケティング部部長

一橋大学経済学部を卒業後、Fringe81株式会社に新卒で入社。新規事業開発本部に配属されUniposの立ち上げ時のPRやカスタマーサポート、マーケティングを担当。2020年よりUnipos株式会社マーケティング執行役員に就任。2021年10月より現職。心理的安全なチームづくりを実践中。

モデレーター

西村 創一朗|株式会社HARES 代表取締役

新卒でリクルートキャリアに入社後、法人営業・新規事業開発・中途採用などを歴任。在職中の2015年に「二兎を追って二兎を得られる世の中を創る」をミッションに株式会社HARES(ヘアーズ)を創業後、2017年に独立。今回のテーマである「オンボーディング」を含め採用・人事領域を中心に多数の企業のアドバイザーを務めるほか、人事系イベントのモデレーター/ファシリテーターとしても活躍。著書に『複業の教科書』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)がある。

目次

【勉強会の内容をまとめたスケッチノート】

LT1. 2on2を共同開発したのはなぜか?|リクリートマネジメントソリューションズ荒金さん

こんにちは。リクルートマネジメントソリューションズの荒金です。

私は人事コンサルタントをしていますが、その中で「メンタルヘルスや早期離職を防ぎたい」というご要望を頂く機会が非常に多いです。

それに対し‟上司と部下のコミュニケーション”に焦点を当ててソリューション提供をしてきました。

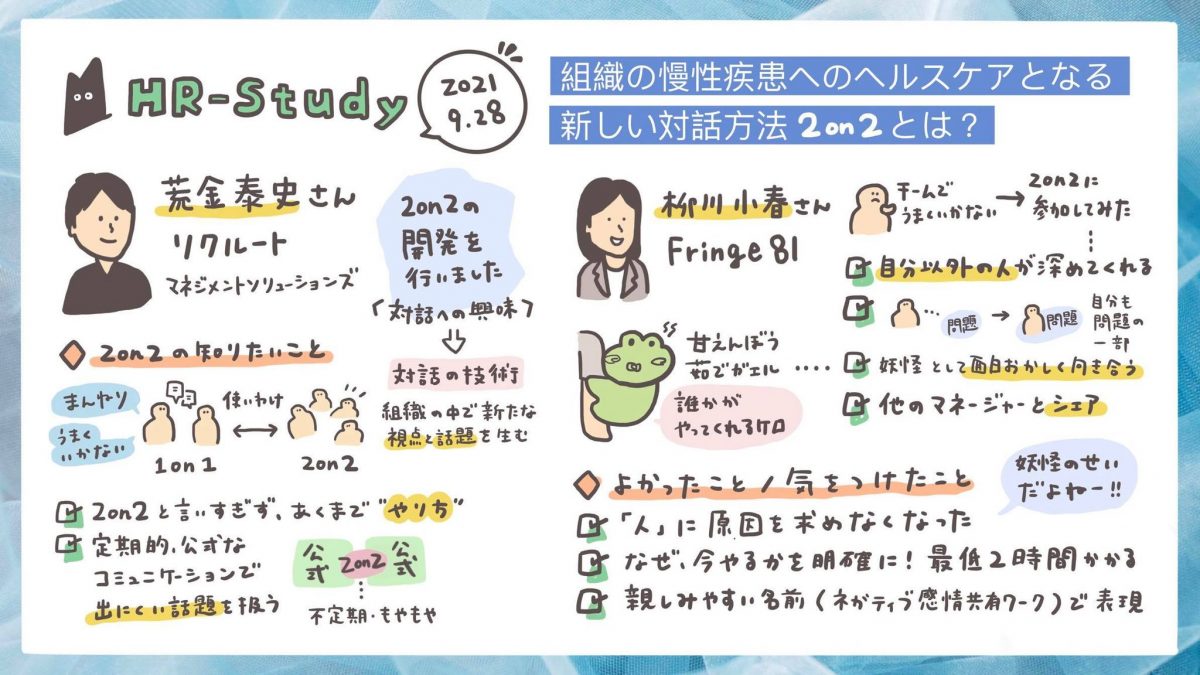

その過程で”対話”に関心を深め、研究を続けていく中で、『2on2』という対話の技法を開発するに至りました。

新しい対話の技法「2on2」とは一体何なのか?

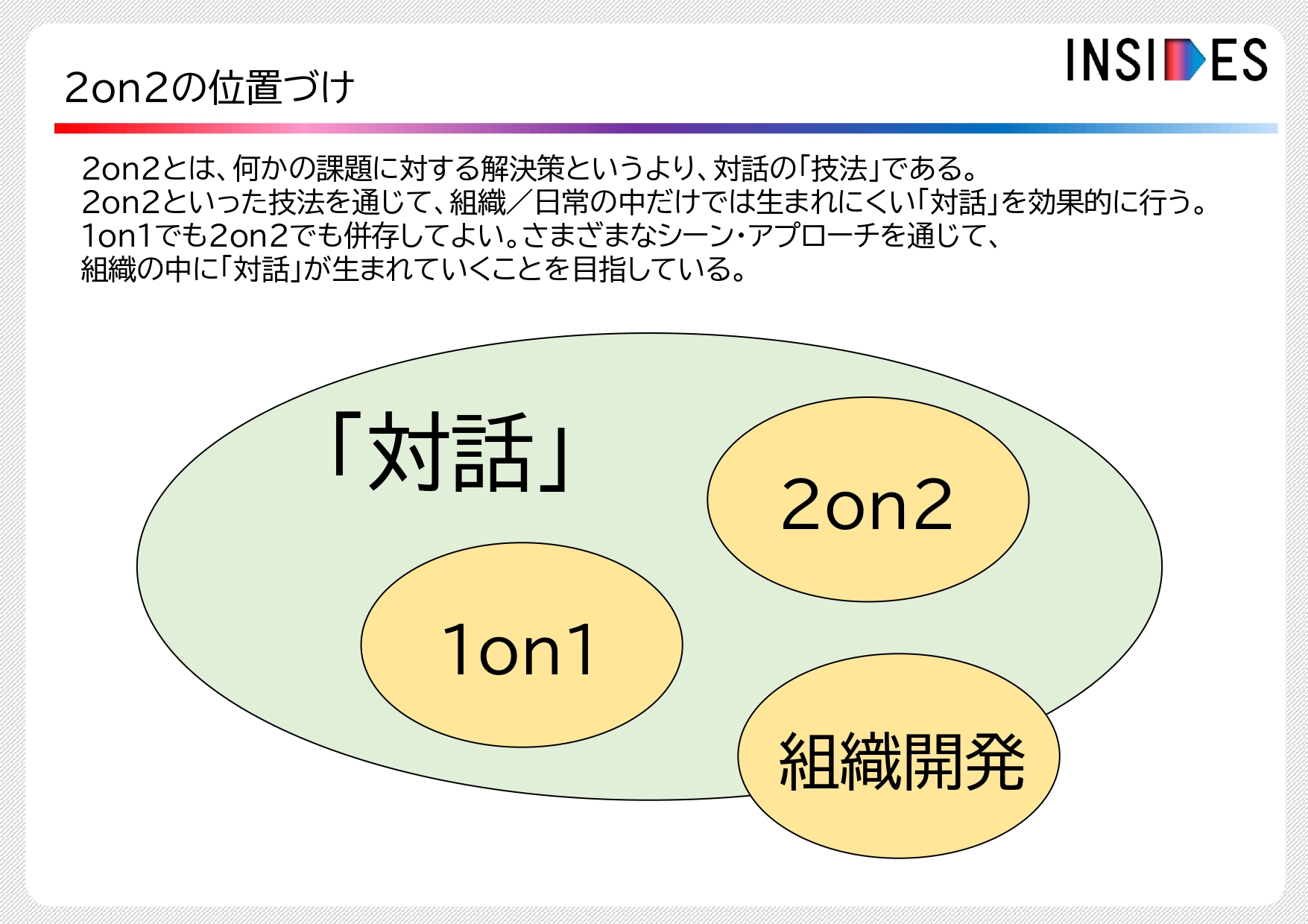

「2on2」という対話技法は、組織内のコミュニケーションをより深めるためにおこなうことのできるアプローチの1つとしてあります。

2on2は、現在持っている何かしらの課題を解決するために活用するわけではありません。また、「1on1を止めて、全ての対話を2on2にする」という考え方も少し違います。

2on2の目的は、1on1だとなかなか話しづらい話題に関して2on2で取り上げて会話することで、新しい視点を見つけていくことです。

そのため、普段の業務内などで、自然に2on2を実施できる機会を作り出すことが求められます。

2on2の具体的な進め方

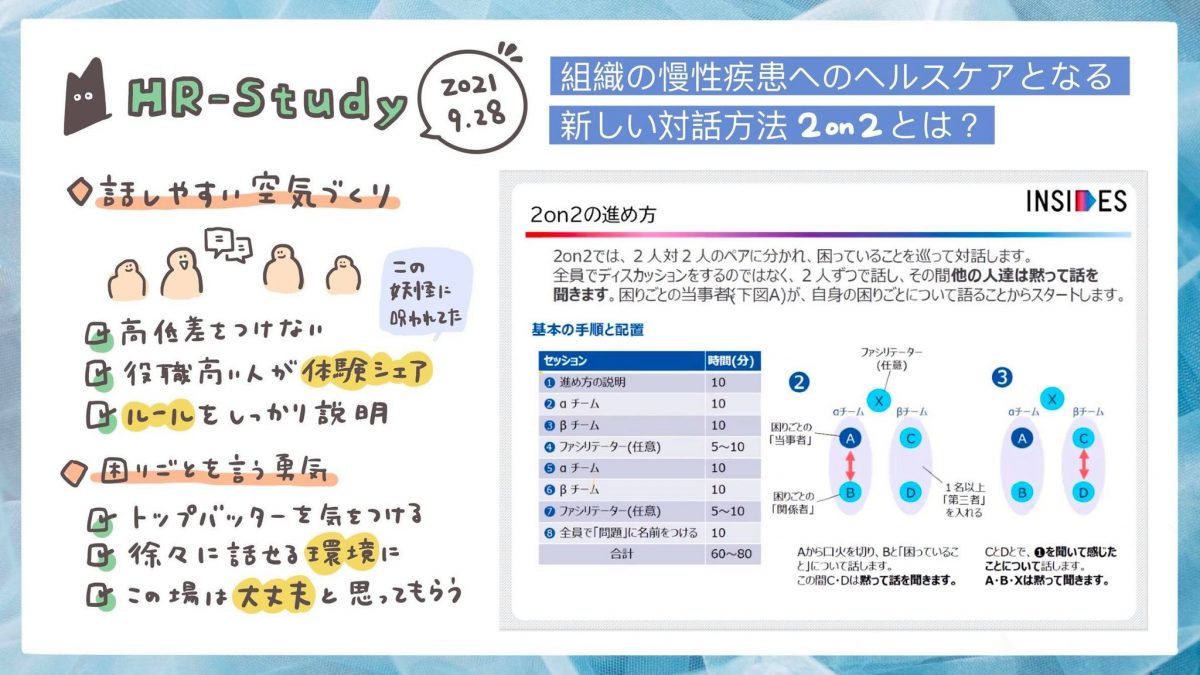

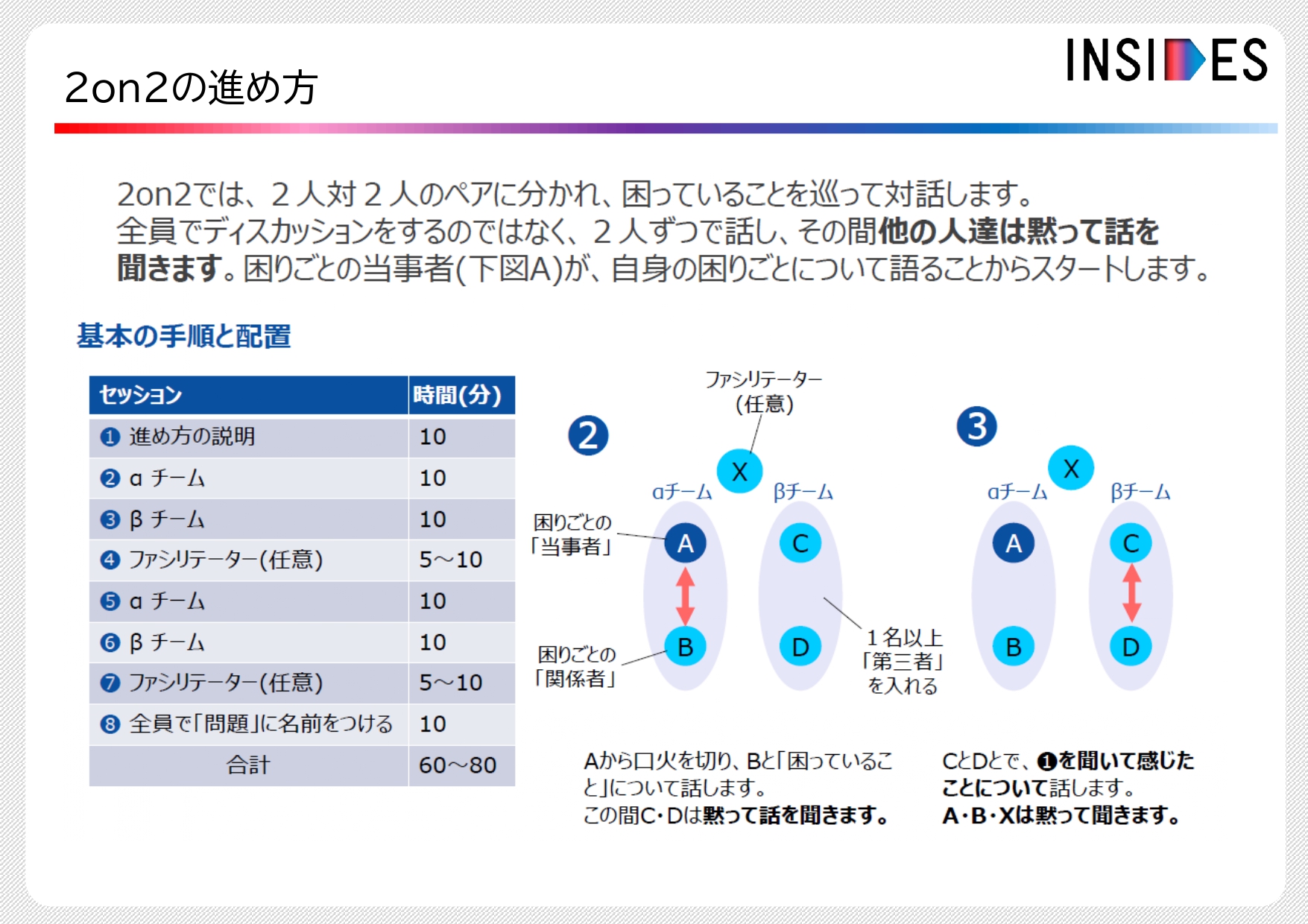

2on2の具体的な進め方は、次の通りです。

まず、2対2のペアに分かれて進め方の説明をした後、αチームが10分話す、その話を聞いてβチームが10分話すという流れが基本となります。

ファシリテーターは存在感を消し、できる限り何も言わないようにしましょう。

また、2on2では、定期的かつ公式な対話の場ではあまり出てこない話題を扱うことになります。

部下と上司、メンバー同士のコミュニケーション間に生じるすれ違いなどに関する課題を取り上げることで、課題を「外在化」していくような役割があると考えています。

そのため、1on1とは別の位置付けと認識しておくのが良いでしょう。

ただし、社内で「2on2を実施します!」といったことを大げさに言い過ぎないようにすることが大事だと考えています。

定期的に「2on2やりましょう」と組むのではなく、「ちょっとカフェで話そうよ」というスタンスで提案し、組織の中にあるモヤモヤを見つけていくようにしてください。

LT2. コミュニケーション課題に「妖怪」の名前をつけよう|Unipos柳川さん

Unipos株式会社の柳川です。今回は、2on2を導入したきっかけや、実際にどのような効果を得ることができたか、といったお話をしたいと思います。

以前、荒金さんが主催された2on2のイベントに参加させていただいたいのですが、その際にコミュニケーション問題の外在化のために『課題に妖怪の名前をつけて可視化する』というワークをおこないました。

まずは、その中で出会ったコミュニケーションを取る際に発生しがちな「妖怪」について始めにお話します。

コミュニケーションの問題で出てくる「妖怪」たち

まず最初に出てきた妖怪は、「甘えん坊ゆでガエル」です。

この妖怪は、業績が安定している時に「そんなに新しいことをやらなくても目標達成できるよ」といったように、どこからともなく湧き出るのが特徴です。

せっかく+αの仕事をしようとしている人の前に現れて、「誰かがやってくれるケロ」と社員の挑戦を阻んでしまいます。

続いてご紹介するのは、「目くじら立てる君」という妖怪です。

この妖怪は、けっこう厄介者です。成果を出すために、過去の慣習を組織内で変革しようと試みると足元からもくもくと現れて、細かい口出しをして社員のやる気を吸い上げてしまいます。

目くじら立てる君は大きくて、雲のようにつかみどころがありません。せっかく社員が勇気を振り絞って出した意見に対して「前例ないことはあかん」と言い、皆の挑戦心を消してしまう妖怪なのです。

2on2を導入したきっかけは、メンバーとの関係性悪化

このような「妖怪」が引き起こすコミュニケーションに関する課題は、多くの方に共感いただけるのではないでしょうか。

実際に、私が2on2を実施し始めた背景は、とあるメンバーAさんとの関係性にひびが入りかけていたことがきっかけです。

当時、社内で突発的にできた大きなプロジェクトの業務をAさんに依頼していたのですが、このプロジェクトはAさんにとって未知の領域で、とてもストレスが掛かってしまっていました。1on1は実施していたものの、Aさんは好きな業務に注力できないもどかしさやプロジェクトでの忙しさによって、精神的に追い詰められていました。

1on1だけでは溝が深まるばかりだと悩んでいた時に、たまたま宇田川先生のセミナーに参加し、2on2の存在を知ったことで、早速、Aさんを交えて2on2を実施することにしました。

具体的には、Aさんが3人の中から1人と会話をしている状況を作り、その他の2人が順番にAさんの話を深掘りしていくような形を取りました。また、妖怪のたとえ話を用いながら、適度に楽しんで会話を展開することを心掛けました。

2on2を実施した効果

実際に2on2を試したことで得られた効果は、次の3つありました。

- 自分以外の2人が話の解釈を深めてくれたので、問題を客観視できた

- 自分自身が、問題の一部であることを受け止めることができた

- 問題の原因を「妖怪」として面白おかしく扱うことで、問題と向き合いやすくなった

このように、自分以外の2人が話の解釈を深めてくれるので、外から話を聞きながら問題を客観視することができました。

私は正直「メンバーが悪い」と無意識的に考えていた節もあったのですが、2on2の場で客観的に会話を聞くことで、自分自身が問題を引き起こしてる一部だと改めて認識することができました。

また「コロナで経営方針が変わったから仕方ない」「仕事なんだから嫌なことも文句言わずにやって当たり前」というナラティブを、私たちは無意識のうちに押し付けてしまっていたことにも気付くことができました。

この気付きを得た後、私はすぐにAさんとじっくり話し合いをして、経営陣に状況を報告し、人事異動や体制変更などを行い、無事にAさんの問題は解決に至りました。

誰でも苦手な仕事を振られたらパフォーマンスが落ちる可能性がある、そんな当たり前な視点に気付かせてくれたのが、今回取り入れた2on2だったのです。

その後、2on2を「ネガティブ感情共有ワーク」として実施

その後、社内で再び2on2を実践した際のエピソードもご紹介したいと思います。2on2ではなく「ネガティブ感情共有ワーク」というネーミングで実践したのですが、このときに現れた妖怪「ひとつ目」もご紹介します。

当時、新卒1年目だったメンバーが先輩社員に新しい提案をして、「この観点でリスクは確認したの?」と問われたときに出てきた妖怪です。

ひとつ目の口癖は「じゃあもういいよ」「経験豊富な先輩に全部任せちゃおう」というもの。先輩にリスクを追求されたときに現れては、「君は何もしなくていいよ」とささやいてくる、とてもやっかいな妖怪です。

ただし、妖怪ひとつ目にも弱点があり、「新しい提案をした」という行動そのものに先輩社員から目を向けてもらえたり、「そのアイデアは何を見て思いついたの?」など思考プロセスに耳を傾けられたりすると、スーッとどこかに消えていくそうなんです。

このように、イメージしやすい「妖怪」にたとえながらネガティブ感情共有ワークを進めていくことで、部下や上司との間にあるコミュニケーションの課題を浮き彫りにしながら、具体的な対応策まで見えてきます。

「妖怪を撃退する方法は?」と尋ねることで楽しみながら対策が練れますし、社内のマネージャー陣にも共有しやすくなりました。

マネジメントで思い通りに進まないことは多いと思いますが、特定の「人」に原因を求めすぎず、コミュニケーション間や、社員同士の関係性の中に解決策があると考えると、前に進みやすくなるでしょう。

2on2を実践する時は注意点とポイント

2on2を実施する際は、ある程度まとまった時間が必要になるため、実施の背景は明確にすることが大切です。また、2on2のネーミングは「ネガティブ感情共有ワーク」のように社員が親しみやすい呼び方にすると良いですね。

2on2を行う際に最も難しいのは、「解決策を言ってはいけない」というルールだと思います。2on2は解決策をアドバイスする場ではないので、もし先輩社員がうっかり解決策を語り出したら、周囲が自然に止めてあげるような運営の工夫をしておくと安心です。

また、ファシリテーターが張り切って先生のように回そうとすると、逆効果となり場の空気がしらけてしまうケースもあるので、ファシリテーターの存在感を適度に消すのもポイントでしょう。

2on2を頻繫に実践することは難しいかもしれませんが、しっかりと場を設けて実施しないと効果が得られないというわけではないため、日常の1on1の中で「最近、妖怪が現れたりしてる?」と問いかけをしてみることもおすすめします。

その問いかけ1つで、2on2で考えた妖怪話を思い出して、本人自身の力で気付いてくれる可能性もあるのではないでしょうか。

形式的に実施し続けるのではなく、「どうやったら2on2の効果を持続できるのか」という視点も持ちながら工夫していただければと思います。

パネルトーク/視聴者からのQ&A

ここからはパネルディスカッションのお時間です。視聴者の皆さんからご質問が集まったテーマをもとにお話を進めていきます。

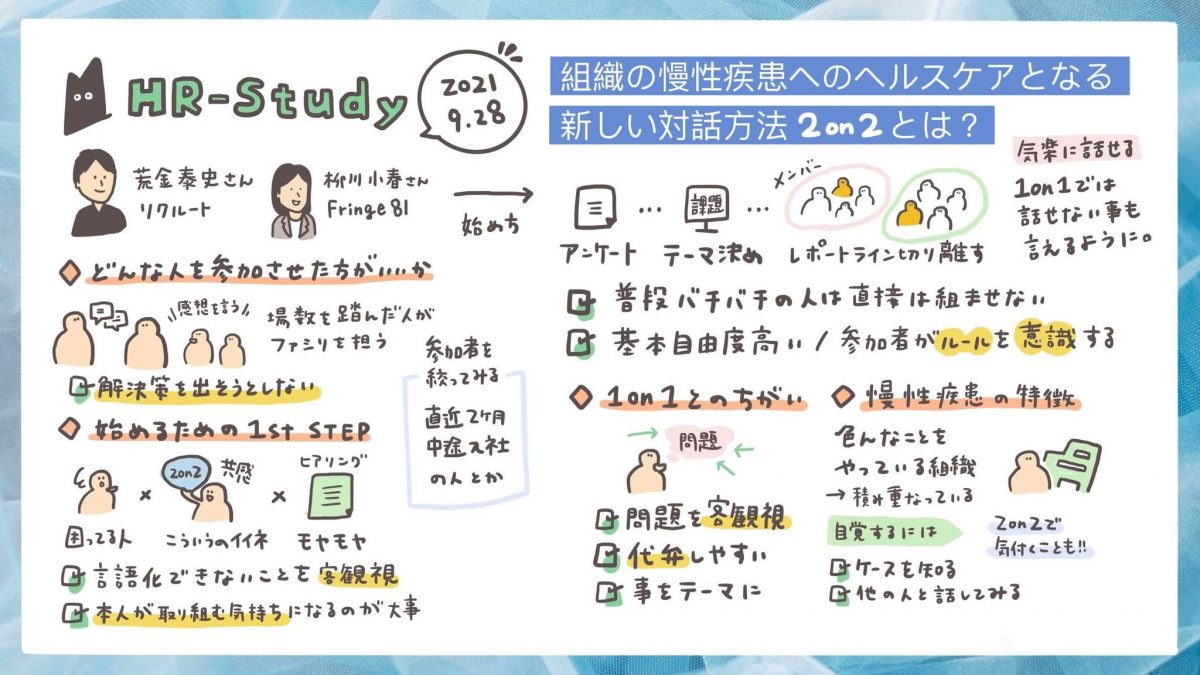

Q. 2on2実施に向けた「初めの一歩(ファーストステップ)を踏み出す方法はありますか?

2on2を実施する前段階として、参加者が困っている状態が無いと、なかなか話が広がりにくいという特徴があります。

そのため、そもそも2on2を無理に実施する形はやめた方が良いと思います。

社内で困っている人がいるとき、または自分自身が困っているときに当事者を巻き込みながら実践していくことで、周囲からの共感を得ることができるのではないでしょうか。

「2on2を実施することが目的ではない」ということですよね。柳川さんが実践された中で有効だった、2on2のきっかけ作りはどのようなものがあるでしょうか。

組織ごとに課題は異なりますし、その時々で課題は変化するので、まずはアンケートを取ることが効果的でした。

たとえば、組織再編後に異なるチームメンバーと働くタイミングでは問題が起きやすいですよね。ポジティブな場面で2on2を実施するよりは、組織全体になんとなくモヤモヤがある時期のほうが実践しやすいと思っています。

また、このように何かしらの変化に触れた人がモヤモヤする場合があると考えると、「直近2か月に中途入社した人」といった困りごとを持ちやすい時期に2on2を実践するような切り口があると良いなと思います。

確かに、2on2のユースケースとしては「社日の浅いメンバー」に対してのオンボーディングとして試すことも有効そうですよね。

試す価値はありそうですね。

また、やはり過去のしがらみに縛られやすい大企業は、働く社員がモヤモヤを抱えやすい傾向にあります。

そういった、過去の延長線で抱えているモヤモヤを可視化する際に、2on2が役立つと思っています。

Q. 納得感を持って2on2に参加してもらうために実践していることは?

ところで、2on2は2時間程度のまとまった時間が必要ですよね。忙しい現場の中で、社員が2on2に納得感をもって参加してもらうために、2on2についてどのような説明をしていますか?

先程お話させていただいた「ネガティブ感情共有ワーク」の実施前には、社内アンケートをおこないました。

そこで注意した点は、「2on2をおこなうためのアンケート」としてではなく、「コロナでテレワークに切り替えたタイミングで何か課題はないか」「モヤモヤを抱えているメンバーはいないか」といった視点で社員の声を集めたことです。

また、上司と部下という関係性が固定されている1on1においては、「上司が部下の悩みを聞いて成長支援をするべし」というナラティブを持ちやすい傾向にあると思います。

一方、2on2では、利害関係がなく何を話しても迷惑はかからないという点がポイントになり、1on1のときはうまく話せなかったメンバーも、2on2の場ではうまくコミュニケーションが取れるようになりました。

このようなことから、2on2でチームを分ける際はレポートラインのメンバーが一緒にならないように注意しています。

確かに、上司である柳川さんから振られた業務で悩んでいるメンバーの立場から考えるとすると、「上司のあなたが仕事を振ったせいでつらい」といったことは言いづらいですよね。

そうなんです。そのメンバーは「ここで弱みを吐き出して、自分が無能だと思われたくない」という思いもあったのでしょう。

上司と部下の関係性が固定されている1on1だけでは、どうしても部下の本音を引き出すことができない場合もあります。

1on1と2on2の決定的な違いは、話し相手が自分以外に3人いることで客観的に問題を捉えられ、1on1では得られない視点や気付きを得ることができることです。

1on1では上司が部下を追い詰める形にもなり得ますが、2on2であれば、参加者同士助け船を出してくれるので、より話が展開しやすくなります。

柳川さんの話のように「レポートラインから外すことによって2on2ならではの話が引き出せる」という観点もそうですが、2on2は周囲の人が「こういう意見もあるよね」「上司はこう言ってたけど、実際はこうだよね」と、別の視点を加えられる点が大きなメリットだと思います。

1対1のコミュニケーションだけでは軌道修正が難しくなりますし、「部下に対して正解を示さなければならない」というナラティブを背負いやすくなりがちです。

しかし、2on2であれば必ず別の立場の視点が入りますし、「解決策を言わない」というルールが前提として入ります。

さらに、妖怪のたとえ話なども取り入れることで、適度に茶化して会話をしたり、片方は話を聞くだけに絞るなど構造化して建設的に話を聞くことができるため、1on1よりも議論を深めやすいのではないでしょうか。

Q. 2on2に参加すべき社員を選ぶ際に意識しているポイントは何か?

2on2に参加する社員については、そんなに難しく考えず、困っている人がいたら参加を促すような形で良いと思っています。私は、自分のチームで課題を感じていたので、シンプルに自分のチームが参加者になりました。

先程「レポートラインを外す」といった話をしましたが、レポートライン以外には、困りごとを話すメンバーとバチバチ対立関係にある職種やメンバーは、アサインしないようにしています。

少なくとも、直接話さないように配慮はしましたね。

やはり、先ほどの上司と部下という観点だけでなく、横の関係性も見極めて、日常的に業務で対立しそうなメンバーは組み合わせを控えるのが大切ですね。

基本的には、2on2の組み合わせは自由度高く考えていただいて構いません。

普段のお互いの業務を知らない人同士でも2on2は成り立ちますし、むしろ上下や横の対立関係の発生しない関係性のメンバーをアサインしたほうが、適度な距離感が保てるでしょう。

Q. 慢性疾患になりやすい組織の特徴は?

連続性のある大きな組織のほうが、慢性疾患の起因が多くあると感じています。

「過去にこんな経緯で事業立ち上げをしたけれど、事業転換期で別の動きをしなくてはならない」というシーンなど、過去をうまく踏襲しつつも新しい切り口を加えなくてはならないため、どうしても進めづらさを感じてしまうようです。

過去のわだかまりが積み重なることがが、慢性疾患への始まりですよね。

自社が慢性疾患だと自覚し辛い側面もあると思いますが、柳川さんが教えてくださったように、妖怪の例などをたくさん持っておくと自覚したり、気付いたりするきっかけとなるかもしれません。

他の会社や、他部署の人と話すことで気付ける場合もありますよね。

他の人の声を聞くことで、「そうそう、最近この辺が調子悪かったんだよ」と、自分の慢性的な痛みに気付けることがあります。

Q. 「解決策を話さないことがポイント」の2on2の着地点とは?

着地としては、2通りの落としどころがあると思います。

1つは、主催するファシリテーター側がどのような着地点を目指すのかという視点、もう1つは参加者が何を目指すかという視点です。

前者の場合、無理に落としどころを立てないほうが上手くいくと思っています。

無理に落としどころを模索すると、場をコントロールしようとして参加者の本音を引き出し辛くなってしまうので、着地点は意識せず4人の会話がスムーズに進むようにすれば十分だと思います。

一方、参加者側にゴール設定する際は、参加者が何を伝えたいかを事前に確認して、2on2の前に共有する方法があります。

実際に行ったネガティブ環境共有ワークでは、「個人攻撃しない」「解決策を言わない」といったルールを説明し、「今回は解決策がわかることがゴールではなく、Aさん本人が考えることが一番大事です」と伝えました。

この場で無理に解決しなくていいという点だけ頭に置いてもらえば、あとはうまくいくと思います。

Q. 実際の2on2で話しやすい空気を作るために意識していることはありますか?

王様席にファシリテーターを置くような配置にすると存在感が強すぎるので、ファシリテーターがその場を仕切って指導する形にならないよう注意しています。

アイスブレイクを行う際は、この2on2が査定に響くのではと警戒されないように、「自分も最近こんなことで悩んでいて…」「こんな妖怪にとりつかれていて…」など話してみて、場の空気を和らげると良いのではないでしょうか。

困りごとを話せない人にいきなり会話のボールを持たせてしまうと、どうしても話が出てこない場合があります。ある程度、話してくれそうな人から会話をスタートするのは大切ですね。

解決したい何かがある人を中心に会話を進めることで、徐々に空気がほぐれて、周囲の意見も引き出せるようになると思います。

心理的安全性が日頃から保たれている組織ばかりではないとは思います。

心理的安全性が保たれていなければ、2on2をやっても意味がないのではなくて、2on2のルール説明の際に「今日は先輩、後輩関係なく話しましょう」と伝えて、その2時間だけの建前を作ってしまうのが一つの手だと思いますよ。

荒金さん、柳川さんありがとうございました。