人的資本開示義務が施行されてから1年以上が経過し、企業はますますその取り組みを進めています。しかし、開示が単なる目的となり、開示後の実際の企業成長に繋がらないという課題を抱えている企業も多いのが現状です。

HR NOTEでは、2024年10月24日に「HR NOTE CONFERENCE2024」を開催し、「①社員パフォーマンス向上」「②イノベーションが生まれる環境作り」「③人手不足解消」の3つをテーマに、複数の講演やセッションを実施しました。

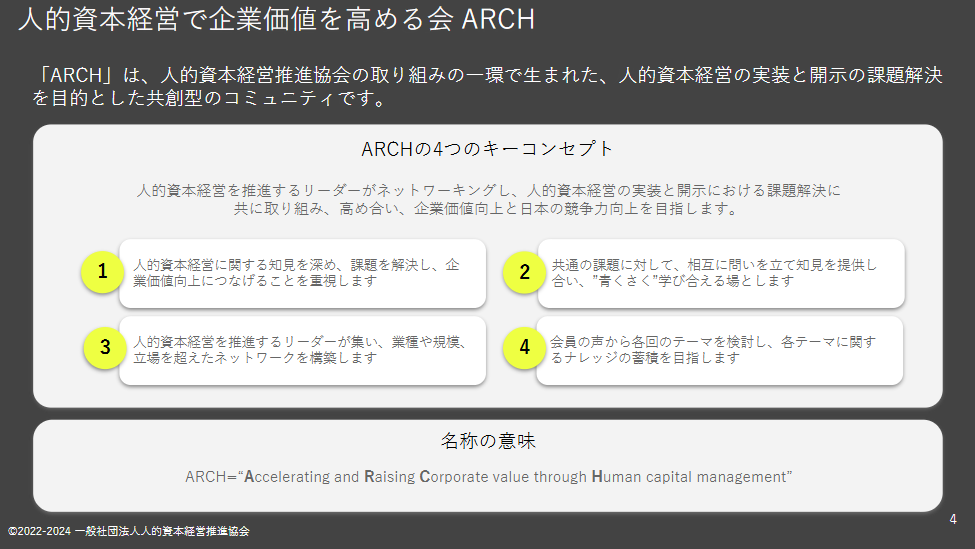

本記事では、人的資本経営による社員パフォーマンス向上をテーマに、人的資本経営推進協会が運営する「ARCH(アーチ)」に所属する3名が登壇したSession1の内容をイベントレポートとしてご紹介します。

登壇者永島 寛之氏トイトイ合同会社 代表社員 / 中央大学 企業研究所 客員研究員

大学にてマーケティングと産業組織論を学んだのち、メーカーにて海外事業の新規市場開拓に従事。米国駐在(ソニーUSA)を経て、ニトリホールディングスに入社。似鳥昭雄会長元で組織・人事責任者として、タレントマネジメントの観点から、採用、育成、人事制度改革を指揮。その後、レノバ(東証プライム)における執行役員/CHROを経て、2024年にトイトイ合同会社を創立。複数の企業の経営者の元で、「個人の成長」を起点とした未来組織開発を支援している。

登壇者矢部 真理子氏さくらインターネット株式会社 ES本部長 執行役員

メーカーでの営業、社長秘書、人事支援会社での採用・教育支援、マネジメント経験を経て2012年にさくらインターネットに入社。一貫して人事部門を率い、人事ポリシー・バリュー策定、採用強化、働き方改革、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンなどに従事。現在は、人事業務全般に加え人的資本経営を推進。

登壇者田中 伸明氏一般社団法人人的資本経営推進協会 理事 / 株式会社イー・ファルコン 代表取締役

関西学院大学経済学部卒。グロービス経営大学院大学卒。新卒でアフラックに入社。その後、株式会社グロービスで法人営業に従事し、2012年にi-plugを創業し取締役に就任。法人営業やマーケティング担当を経て2019年にCFOとなり管理部門の管掌をするとともにIPO準備や審査対応、IRをリード。2022年9月に適性検査事業を展開する株式会社イー・ファルコンの代表取締役に就任。

目次

1. はじめに~本日の流れ~

本日、モデレーターを務めさせていただく田中です。

スピーカーとしてご登壇いただくお二人とは、一般社団法人人的資本経営推進協会のコミュニティ「ARCH(アーチ)」で共に学び合っている仲間であり、お話できることを非常に楽しみにしておりました。

本日の流れとしては、まずテーマである「人的資本経営における社員パフォーマンス」とは何かを、3人で意見を交わしたうえで、さくらインターネットの矢部さんに事例を発表していただきます。

その後、矢部さんのお話を受けて、社員パフォーマンス向上に関する枠組みや要点を掘り下げ、視聴者からのQ&Aセッションを行い、最後に締めくくりたいと考えています。それでは、早速内容に入っていきましょう。

2. 人的資本経営における“社員パフォーマンス”とは

「ARCH」ではよく「むずかしんぷる」という造語を使いますが、難しいテーマほどシンプルに捉えることが大切だと考えています。人的資本経営の取り組みはその一つひとつが難しく、開示すること自体が目的化してしまっている企業も多いのではないでしょうか。

人事担当者だけで進めるケースもよく見られますが、まずは全体のストーリーを大枠で捉えて、シンプルに考えることが重要です。人的資本経営において「人の価値」を高めることは非常に難しい取り組みです。だからこそ、私たちは「むずかしんぷる」に考えていくことを大切にしています。

そもそも「人的資本経営」とは何か

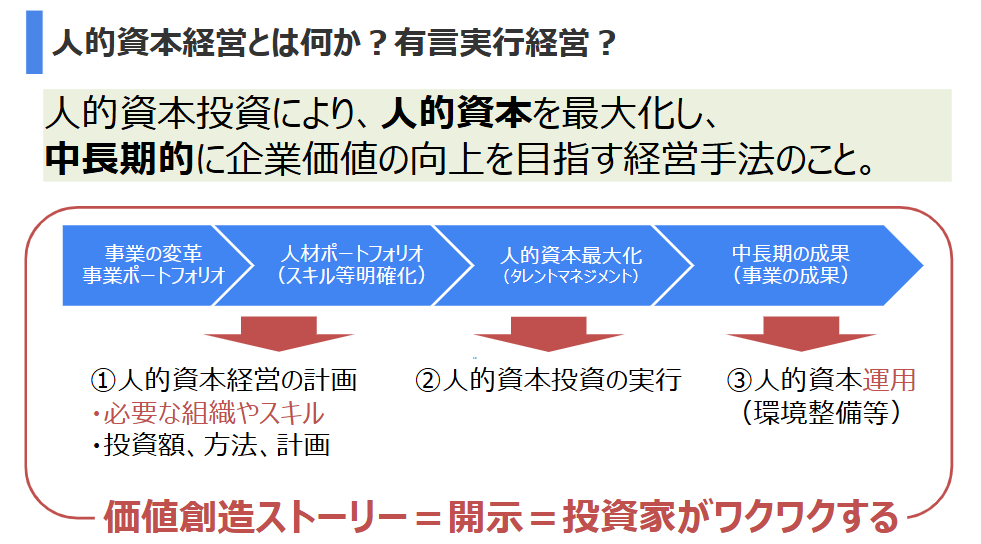

人的資本経営とは、人的資本を最大化し、中長期的に企業価値を向上させる経営手法を指します。

その実現には、事業ポートフォリオを人材ポートフォリオへと転換するための計画が重要です。具体的には、必要なスキルを特定し、それを実行フェーズにしっかりと落とし込むプロセスが求められます。

しかし、多くの企業では「何を開示するか」という議論に偏りがちで、人的資本投資の実行や、人的資本経営の運用まで踏み込めていないケースが少なくありません。価値が高まった人材を企業が適切に活用できなければ、人的資本経営は意味を成しません。

この後ご紹介いただくさくらインターネットさんの事例では、特に人的資本経営の運用フェーズに注目してみてください。

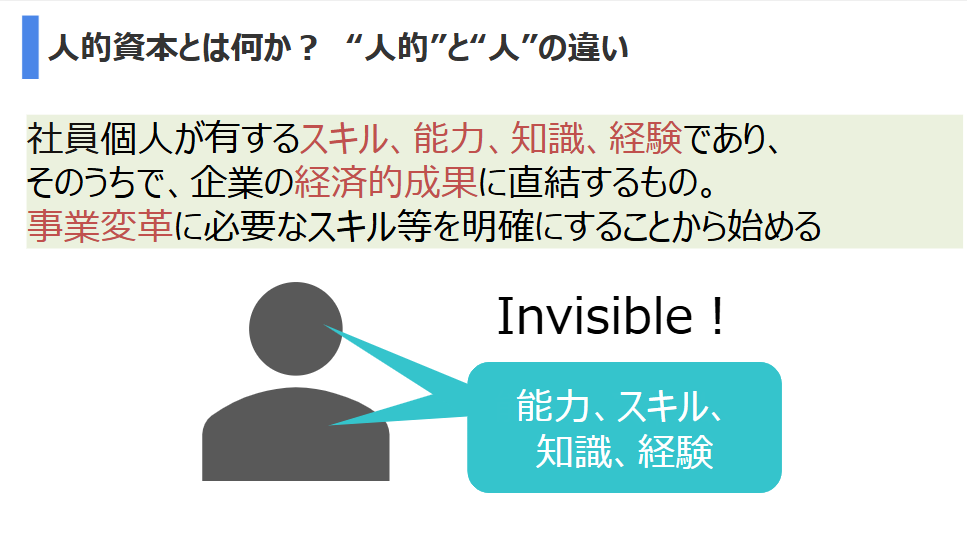

また、「人的」と「人」の違いを考えると、人的資本経営の本質が見えてきます。

「人」ではなく、あえて「人的」と表現するのは、人そのものではなく、その中にあるスキル・能力・知識・経験に投資するという意味を反映するためです。

つまり、企業が投資すべき対象は「人」ではなく、人が持つ無形の価値です。だからこそ、人的資本経営のスタートは、事業変革に必要なスキルや能力を明確にすることから始まります。

人的資本経営の難しさ

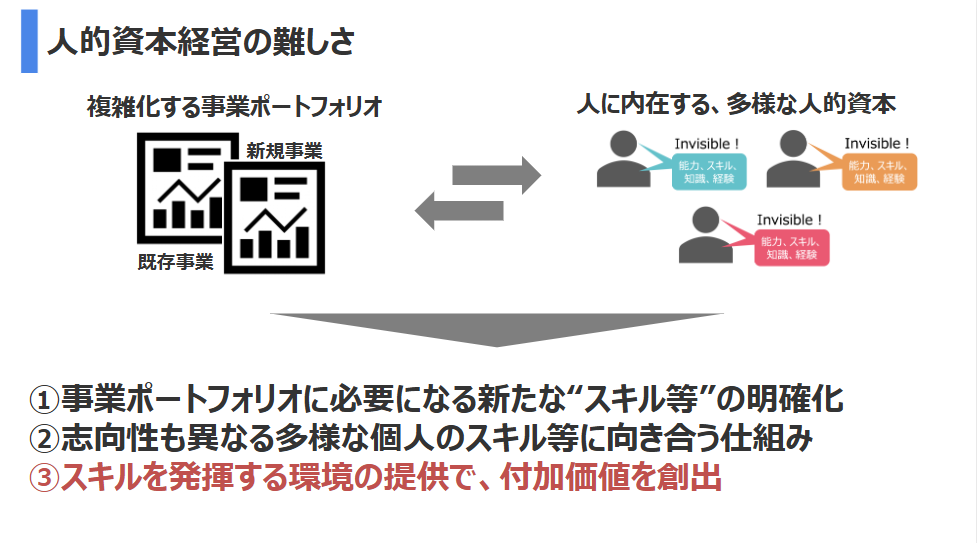

事業が複雑に変化するなかで、人に内在する人的資本を見出し、活用することは容易ではありません。特に、人的資本を最大限に発揮できる環境を整え、企業の付加価値創出につなげることが最も難しいポイントです。

単に「従業員の勉強時間」などの表面的な数値を開示するだけでは、人的資本経営とはいえません。重要なのは、その取り組みが企業成長という成果につながったかどうかです。

ご説明ありがとうございます。

永島さんのお話から、人的資本経営における「社員のパフォーマンス向上」とは、社員の能力や特性を把握し、一人ひとりに適した役割を与え、価値を発揮しやすい環境を整えることといえます。 そして、最終的には社員体験の向上につながると解釈できますね。

従業員のスキルを特定し、発揮させ、企業成長につなげるサイクルが回ることで、最終的に従業員エンゲージメントの向上につながります。 ただし、人的資本経営の目的が「従業員エンゲージメントの向上」そのものにならないよう注意が必要です。

私自身も、「ARCH(アーチ)」に参加する前は人的資本の「開示」にばかり意識が向いていました。しかし、現在では「社員のパフォーマンス向上の取り組みをいかに実行できるか」にフォーカスするようになりました。

ありがとうございます。それでは、人的資本経営における「社員のパフォーマンス向上」の定義をふまえ、さくらインターネットの矢部さんによる事例紹介に進みましょう。

3. さくらインターネット社の実践事例

さくらインターネットは、1996年に代表取締役社長の田中がレンタルサーバー事業を立ち上げ、学生ベンチャーとして創業した企業です。当社のビジョンである『「やりたいこと」を「できる」に変える』は、田中自身が舞鶴高専時代にインターネットを通じて人々の可能性を広げてきた経験を基に掲げられました。お客様はもちろん、社員を含む当社にかかわるすべての人がインターネットを通じて『「やりたいこと」を「できる」に変える』企業であり続けたい意思を込めています。

中長期経営計画としては、クラウドサービスに注力し、ガバメントクラウドに条件付きで認定を受けています。具体的には、デジタル庁が求める要件119項目を2025年度末という期限に向けて、社員一丸となり急ピッチで進めております。デジタル庁のホームページでは、当社のガバメントクラウドの開発計画の進捗状況を3ヶ月に一回の頻度で公開をしております。

現在、ガバメントクラウドはAmazon、Microsoft、Oracle、Googleの海外企業のみが提供していますが、当社は初の国産クラウド事業者として大きな期待を寄せていただいております。また、並行して生成AI向けクラウドサービスの提供も開始し、今後5年間で最大1,000億円を投資し、データ拠点の強化と人材採用に特に力を入れています。また、新しい市場を見据えた成長戦略の一貫で海外進出を視野に入れ動いています。

社員パフォーマンス向上の取り組み

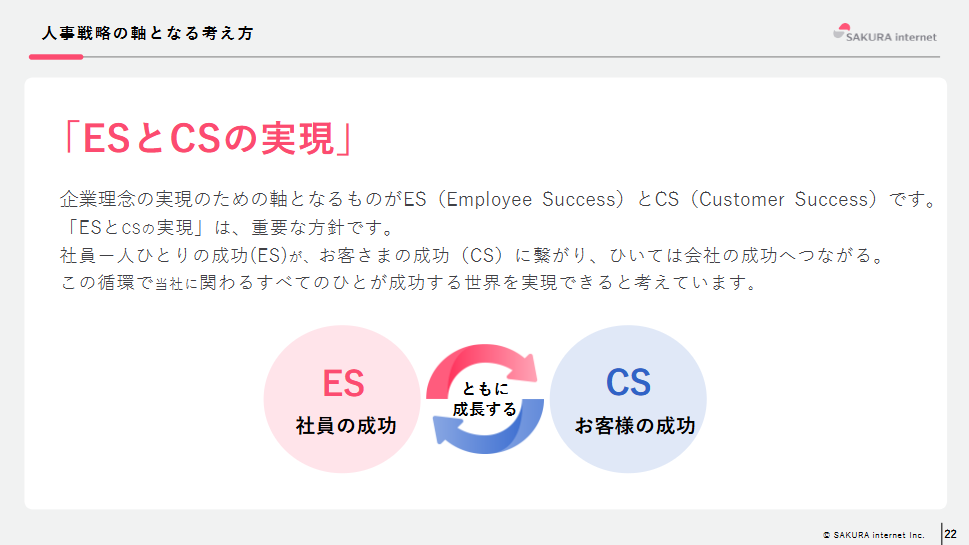

私たちは、人事戦略の核となる考え方として、「ESとCSの実現」を掲げています。

この考え方は、社員の成功がお客様の成功につながり、お客様の成功が企業の収益を生み出し、その収益を社員へと還元することで、好循環を生み出すというものです。

この考え方は、人的資本経営に通じるものがあると考えています。

早速余談になりますが、この考え方に基づき、2024年10月に給与のベースアップを行いました。これは、お客様の成功が当社に収益をもたらし、それを社員に適切に還元した証だと思います。

昨今、物価上昇による賃上げを行う企業も増えてきておりそれ自体は素晴らしいことだと思います。経営は会社を持続的に運営していくこと、経営の仕事の肝は、売上を上げ、利益を生み出し、それらを社員に返していくことだと思います。

そうすることで、社員自身が経営に関わっていると実感を持てる給与改定の方が重要ですよね。

はい。社員ひとりひとりの頑張りが報われることを、実感してもらえたら嬉しいですし、だからこそ人事制度や方針は、常に「ESとCSの実現」に基づいて決定しています。

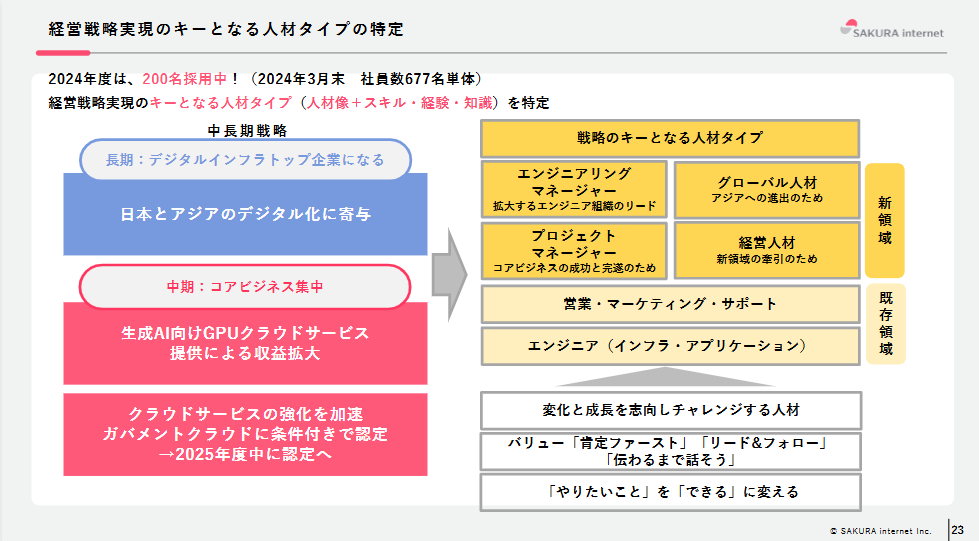

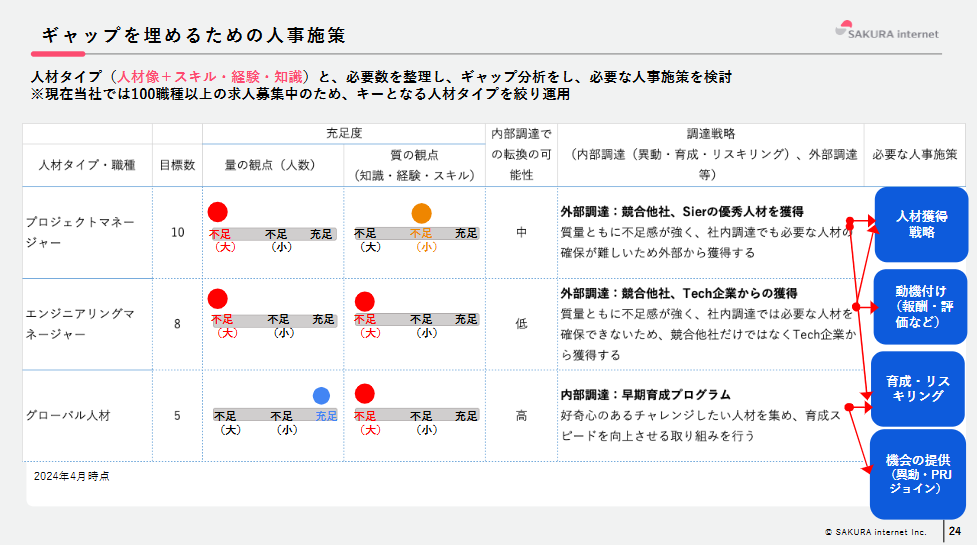

2024年度は中途採用で200名規模の採用を行っており、更なる拡大期に突入しました。現在、70職種ほどの採用ポジションを整理し、中長期戦略に照らし合わせて、人事で戦略実行のキーとなる人材タイプを定めました。

例えば、プロジェクトマネージャーがその一例です。当社は創業から28年間、自社サービスを開発・提供してきたため、今回のガバメントクラウドの開発のように、お客様の要望に答える形での開発を進めることは初めての試みとなりました。プロジェクトの計画・遂行・完了までの全工程を統括し目標達成するために、プロジェクトマネージャーを戦略のキーとなる人材タイプに設定しました。

キーとなる人材タイプを特定した後、その人材を内部調達(育成・リスキリング、異動・プロジェクトジョイン)すべきか、外部調達(採用)すべきか検討しました。

プロジェクトマネージャーは不足しているものの、複数の部門に「プロジェクトマネージャーとしての素質がある人材」が散らばっていることがわかりました。そのため、外部調達を軸にしつつ、既存社員を候補人材として捉え、施策に落とし込みました。

また並行し、社員がパフォーマンスを最大限発揮できる環境の整備をしています。

また並行し、社員がパフォーマンスを最大限発揮できる環境の整備をしています。

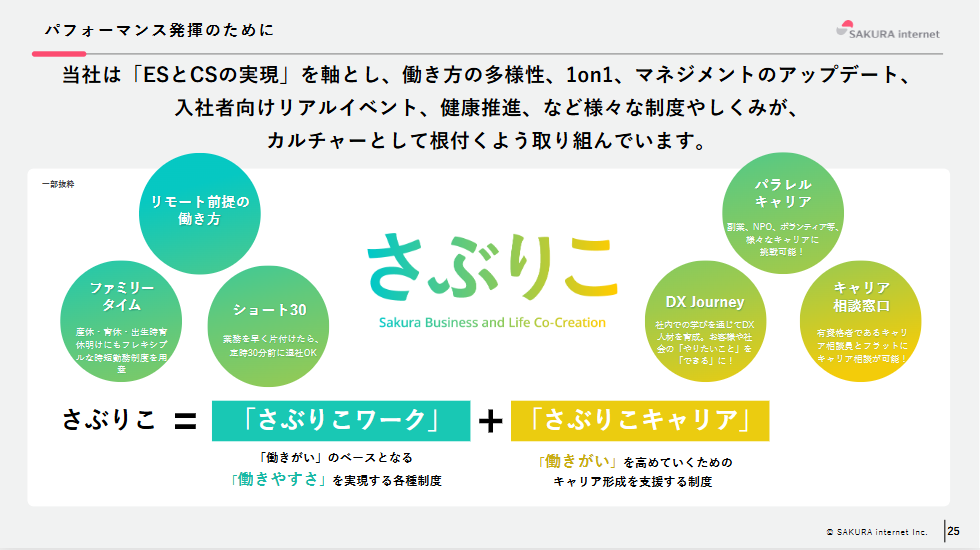

当社は働きやすさと働きがいの両方を叶えるため、さぶりこ(Sakura Business and Life Co-Creation)という制度を導入しています。導入後も社員の声を聴き制度のアップデートを行なっておりコロナ禍以降もリモートワーク前提の働き方や育児中や介護中でなくてもフレキシブルに働く時間を選択できるようにしてきました。

実際、代表の田中は沖縄に住んでますし、私は長野県塩尻市と二拠点生活をしています。副業や育児との両立のため週4勤務で当社に入社した社員もおります。

もう一つの施策としては、部門を越えたコミュニケーションの場作りです。入社間もない社員にどのような支援が必要かを聞いたところ、「色々な社員との繋がりがほしい」「対話の時間がほしい」といった回答が多かったことから、部門を超えた入社者同士の懇親会を開催したり、相互理解のワークショップを行いました。

私が嬉しかったのは、「1on1リレー」という取り組みが入社者から自然にうまれたことと、今年10月に入社した社員のオーナーシップにより「越境1on1コミュニティ」が立ち上がったことです。

1on1リレーや越境1on1コミュニティは、ある意味でその社員が持っている人的資本をシェアしているとも言えます。「あなたには、この社員と話すのがぴったりだよ」と、社員同士のつながりを紹介し、人的資本をリレーしているように見えますね。

はい。おっしゃる通りですね。

もう一つ、まさに企画中の取り組みにマネジメントのアンラーニングとアップデートがあります。私も含めて、過去の成功体験や自分が受けたマネジメントを正しいと思い込み、メンバーにとっては正しくないマネジメントをしてしまい、結果的にメンバーも管理職も疲弊してしまうように思います。

個の時代と言われる現代に合わせて、一人ひとりが持つやりがいを感じるポイントや働く目的・成長観を踏まえた声掛けや指導にシフトできるよう、マネジメントのアップデートを試みる予定であり、当社が拡大していく中では必要不可欠であると考えています。

4. 社員パフォーマンス向上を考える枠組みと要所

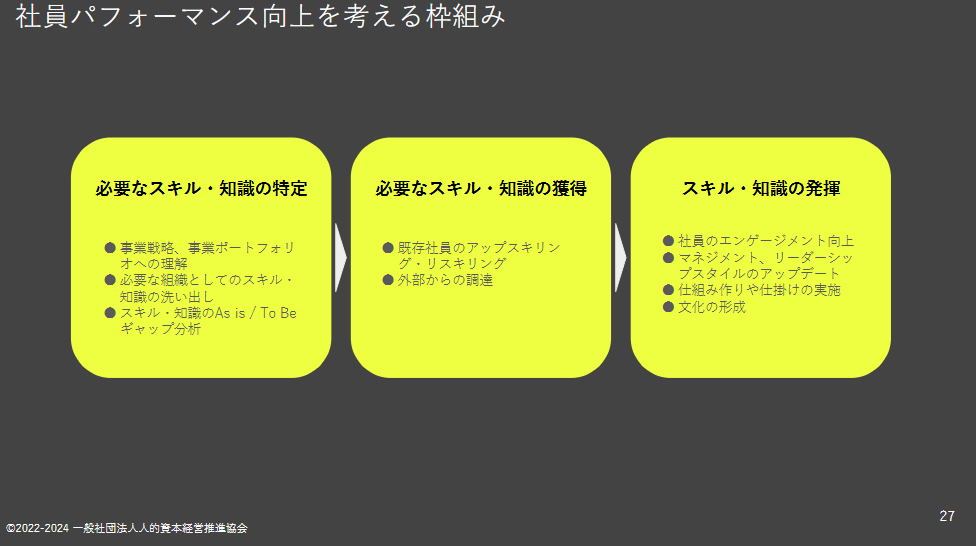

これまでのお話をもとに、社員パフォーマンス向上に向けた枠組みを3つのステップに分けて整理してみましょう。

最初のステップでは必要なスキル・知識を特定し、次に外部調達や既存社員のリスキリングなどを通じて、スキルや知識の獲得を行います。

そして最後に、スキルや知識を発揮できる仕掛けや仕組みを構築することが、社員パフォーマンス向上の枠組みとなります。冒頭で「むずかしんぷる」とお伝えした通り、できるだけシンプルなステップにまとめました。

矢部さんに追加でお伺いしたいのですが、最初のステップである「必要なスキル・知識の特定」について、どのように取り組まれたのか教えていただけますか?

スキル・知識の特定に際しては、まず求人票に要件を落とし込むことから始めました。特にグローバル人材については、戦術が完全に固まっていなかったため、事業側と情報共有の頻度をあげ、実際の候補者ベースでディスカッションをし人材要件のアップデートをしながら進めていきました。

スキル・知識を特定して人材ポートフォリオにまとめる際、経営者とはどのような会話を交わしましたか?

取締役からはある程度任せてもらっていますが、事業側の執行役員とのコミュニケーションを重視しながら人材ポートフォリオを作成しました。

難しかったのは、人材ポートフォリオが刻々と変化する点です。市場環境が変わり、当社の戦略や戦術の変化もある中で事業を進めていく必要があり、計画を完璧にしてから一つひとつじっくり進めるのではなく、アジャイル型で「試行錯誤しながら進める」スタンスを取ることが重要でした。

なるほど。スキルを漠然としか特定できなかったり、To beは分かるものの、意外にもAs isが明確に分からないケースが多いですよね。

さくらインターネットさんが乗り越えられた理由は何だと思いますか?

ポイントは「ざっくりと把握する」ことだと思います。スキルや知識を細かく把握しすぎるとキリがなく、細かなものを運用するのは大変ですよね。

そのため、社員からスキルタグをチェックするしくみを整備し、アジャイルで進めることを重視しました。スキルや知識を集めること自体が目的になってしまうのが落とし穴だと思います。

特定したスキルや知識が完璧かどうかにばかり気を取られて、運用フェーズに進めない企業も多いですよね。スキルや知識の情報が確かかどうかを気にしすぎるのは、良い方向には進まないことが多いです。

さくらインターネットさんのように、まずはざっくりと把握し、アジャイルで進めることが重要です。そして、後から丁寧に見直し続けることがポイントだと思います。実体験をもとにお話しいただき、ありがとうございました。

5. 視聴者からのQ&A

限られた時間ではありますが、視聴者の皆さまから寄せられたご質問にお答えしたいと思います。

Q1. 人的資本経営を回していくうえで1on1の重要性について教えてください

人的資本経営の取り組み過程において、1on1は非常に有効だと思います。単にスキルを特定するだけでなく、社員一人ひとりとの対話により内面にあるWillを丁寧に紐解くことが重要だと考えているからです。

タレントマネジメントの考え方が参考になると思います。定性データだけでなく、定量データも両方とも重要であるという点で、1on1は非常に有効だと言えますね。

Q2. 従業員のスキルの可視化について具体的におこなったことは?まだできていないことも教えてください

求人票をベースにスキル一覧を作成し、社員がシステム上でスキルのチェックを入れることができるしくみにしました。

現在、未着手の部分としては、スキルの深さの把握があります。例えば、開発言語のスキルを持っている社員が、どの程度の年数そのスキルを保有しているのか、また、どのくらい深い知識を持っているかについて、まだ把握できていません。

スキルの深さを確認するのは工数がかかるため、まずは社員のスキル有無をスピーディーに集める方法が効率的だと思います。先ほどもお話ししましたが、いきなり完璧なスキル把握を試みると、初めから細かい基準を作らなければならず、進捗が遅れてしまいますよね。

Q3. スキルの見直しの際に、不要なスキルを削除する方法は?

スキルの見直しは重要ですが、不要になったスキルや知識の削除はしていません。確かに難しいですね。永島さんにアドバイスいただきたいですね。

私は無理に削除する必要はないと思います。人事が検索しなくなるだけですから、不要なスキルや知識を削除して整理し直すことまで求める必要はないと思います。

6. まとめ|これからの人事に求められることとは?

人事のテーマは「丁寧さ」だと思います。機動的に施策を進める一方で、丁寧にメンテナンスを行うことを意識することが大切ではないでしょうか。

昔の自分へのメッセージにもなりますが、「経営戦略が曖昧だから人事戦略が描けない」というのは言い訳だと思います。

解像度が上がらないのであれば自ら入っていくことが大事であり、不確実性が高く変化の大きい環境においては経営戦略や事業戦略が完璧に決まっている方が難しく、自分なりに“あたり”をつけてアジャイルに進めていくことが大切だと思います。

自分へのエールも込めてになりますが、ありたい姿を考え、その考えを発信し、経営に踏み込める人事を一緒に目指していきましょう。

▽イベント当日の様子はこちら!