人材をコストではなく「資本」として捉え、人材価値を最大限に引き出し企業価値向上につなげる「人的資本経営」。

企業の市場価値の構成要素である無形資産(ヒト・情報)の重要性が見直される中、行政や投資家を中心に人的資本情報の開示に注目が集まっています。

本記事では、2022年8月23日・24日に開催したHR NOTE CONFERENCE2022より、『人材版伊藤レポート』を中心となってまとめた一橋大学教授の伊藤氏、人的資本を最大化するWell-being経営に取り組まれているロート製薬株式会社の髙倉氏、モデレーターとして株式会社リンクアンドモチベーションの川内氏が登壇したSession2-Bの内容をご紹介いたします。

企業が備えておくべきポイントや対応方法、取り組み事例などをご紹介します。これから人的資本経営に取り組む人事担当者の皆さまはぜひ参考にしていただければ幸いです。

伊藤 邦雄|一橋大学 CFO教育研究センター長

一橋大名誉教授。一橋大学大学院商学研究科長・商学部長、一橋大学副学長を歴任。商学博士(一橋大学)。経済産業省プロジェクト「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」において、座長を務め、最終報告書(伊藤レポート)は海外でも大きな反響を呼んだ。経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」委員、同「環境イノベーション・ファイナンス研究会」座長。東京証券取引所「企業価値向上表彰制度委員会」委員長、経済産業省・東京証券取引所「DX銘柄」選定委員長、日本取締役協会「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー」選考委員など歴任。「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会~人材版伊藤レポート~」では、人的資本経営による価値創造の重要性を訴求。

髙倉 千春|ロート製薬株式会社 取締役 CHRO

1983年、農林水産省入省。1990年に米国Georgetown 大学にて、MBAを取得。1993年よりコンサルティング会社にて、新規事業に伴う組織再編、人材開発などに携わる。その後、人事に転じ、1999年ファイザー株式会社、2004年日本べクトン・ディキンソン株式会社、2006年ノバルティスファーマ株式会社の人事部長を歴任。2014年に味の素株式会社入社後は、グローバル人事部長として、グローバル戦略推進に向けた人事制度の構築をリードした。2020年4月ロート製薬株式会社に入社、人財・WellBeing経営推進本部E. Designerを経て2022年4月より現職。

【モデレーター】川内 正直|株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員

2003年早稲田大学卒業後、 株式会社リンクアンドモチベーション入社。採用や育成、人事制度構築、経営ビジョン策定・浸透など、一貫して組織課題の解決に向けたコンサルティング業務に従事。顧客企業の組織変革を成功に導く傍ら、自社の新規拠点の立ち上げや新規事業「モチベーションクラウド」の拡大などを牽引。2010年に、当時最年少で大手企業向けコンサルティング事業の執行役員に就任。2018年に取締役、2022年に常務執行役員に就任し、グループ最大規模である組織変革コンサルティング部門を統括。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』(翔泳社) 。

目次

1. なぜ今「人的資本経営」が注目されているのか?|一橋大学 伊藤教授

セッションの冒頭では一橋大学の伊藤教授より、企業が人的資本経営に取り組むべき理由に関するお話がありました。ここではその内容の一部をご紹介します。

企業価値は、「有形資産」と「無形資産」に大きく分類することができます。企業価値における無形資産の割合が増加する中で、米国では、無形資産が時価総額の8割以上を占めているケースもあり、日本でもそういった傾向が見られるようになってきているようです。

また、日本で長らく続いてきたメンバーシップ型雇用は「制度疲労」を起こしており、経営者が社員のエンゲージメント向上に楽観的になってしまうことで、社員に会社が寄り添いケアする姿勢が弱まってしまう現状があるとのことでした。

伊藤先生は、この状況に対して

これまで「日本企業は社員に優しい」と言われてきたが、社員のやりがいやウェルビーイングに向き合ってきたとは言えない。

と話し、人材を資源という管理対象に見てきたことによる多くの弊害(自律性・自立性の喪失)が生まれていること、実際に、社員の自律性・自立性を削いだ結果、日本のエンゲージメント調査結果は世界各国のなかで最低順位のグループに位置していることなどを指摘します。

そして、メンバーシップ型雇用をしてきた楽観的な日本企業の在り方を考え直し、企業文化そのものを変えていくための人材戦略に求められる3P(Perspective)・5F(Common Factors)モデルを紹介しました。

- 視点1:経営戦略と人材戦略は連動しているか

- 視点2:目指すべきビジネスモデルや経営戦略と現時点での人材や人材戦略との間のギャップを把握(見える化)できているか

- 視点3:人材戦略が実行されるプロセスの中で、組織や個人の行動変容を促すような企業文化が定着しているか

- 要素1:動的な人材ポートフォリオ

- 要素2:知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

- 要素3:リスキル・学び直し

- 要素4:従業員エンゲージメントの向上

- 要素5:時間や場所にとらわれない柔軟な働き方

現在、さまざまな企業で社外取締役も務められる伊藤先生は、この中でも特に3つのPerspectiveの1つ目である「経営戦略と人材戦略の連動」について多くの企業ができていないと話します。

経営陣が中期経営計画を作成して、後から人事に相談を持ちかける順序では、ひずみが生まれてしまうため、人事は中期経営計画を作成する初期段階から議論に加わるべきである。「調整型のスーパー人事部長」を脱却し、「価値創造型のCHRO」にトランスフォームすべき時代が来ています。

このように、伊藤先生はCHROを軸とした人的資本をど真ん中に置く「モデル3.0」経営を提唱しており、投資家が求めている自社の戦略に照らした独自性のある取り組みを強く推進するべきと話していました。

これからは、多様性を前提とした社員への投資と、動的な人材ポートフォリオの構築により、社員のエンゲージメントやモチベーション、学習意欲の向上につなげていく必要があります。

そして、経営と現場の一体感を強め、人的資本情報の開示を通して資本市場から評価を受けることができれば、企業価値のさらなる向上につながります。

社員一人ひとりが両利きのスキル形成(従来のスキルと新しいスキルの獲得)をおこなうことが求められています。

2. 社員が「はたらきがい」を持つために人事ができること|ロート製薬 髙倉さん

次に、ロート製薬株式会社の髙倉さんより、同社が実践する人的資本を最大化するWell-being経営の取組事例についてもご紹介がありました。

ヒトは「管理するもの」から「投資するもの」へ

本日は、『人的資本経営を目指した取り組み~全員戦力化のウェルビーイング経営を活かす~』というタイトルで、ロート製薬の取り組み事例をご紹介したいと思います。

私が30年ほどの人事経験で見てきた景色は、まさに「管理から投資へ」の変遷でした。

私が外資の製薬会社に勤めていた頃は、人件費はコストであり、コストをどのように最適化するかという視点で仕事に取り組んでいました。しかし現在は、人材は投資対象(キャピタル)であり、ヒトこそが企業の価値を生む源泉だと考えています。

社員一人ひとりの心に火が灯らなければ、人的資本として資本の価値は出ません。人材が組織に属するのではなく、一人ひとりが「はたらきがい」を持ったプロの仕事人になることが重要です。

「エンゲージメント」は「サステナブルエンゲージメント」に変化

エンゲージメントは、「ワークエンゲージメント(=社員が仕事や組織に対してどのように向き合うか)」と「エンプロイエンゲージメント(=社員が会社に愛着を持ち、主体的・積極的に行動しているか)」の2種類に大別されていました。昨今は、この2つの要素を含めて「サステナブルエンゲージメント」という概念に変化しています。

これは、従来のエンゲージメントに「Energize(健康経営)」と「Enable(キャリア支援)」という2つの要素が加わったものです。社員が健康に、自身のキャリアビジョンを掲げながら前向きに働ける環境を作ることが重要になりました。

そして、この根底にあるものが「Well-being(ウェルビーイング)」です。企業としてのPurpose(パーパス)を掲げながら、いかに社員の生きがいややりがいも押し上げていくことができるか。エンゲージメントサーベイのスコアが低い日本では、特に個の主体性を考えなくてはなりません。

ロート製薬が実践する「全員戦力化のWell-being経営」

このような流れがある中で、弊社は「Connect for Well-being」を2030年の経営ビジョンとして掲げています。

身体も心もイキイキとし、さまざまなライフステージにおいて笑顔あふれる幸せな毎日を過ごすこと。これが、ロート製薬におけるウェルビーイングの定義です。

「ヘルス&ビューティー」「食」「再生医療」という3つの事業領域をConnectしてイノベーションを起こすことができれば、ウェルビーイングを届けることができると考えています。

また、2022年10月に20年振りとなる人事制度改定をおこないます。新たな人事制度における4つのドライバーは、次の通りです。

②「プロの仕事人」としての仕事の価値で評価

③さらなる高みを目指してWell-beingを向上

④自律的キャリアと学びの継続を目指す副業・兼業

1つ目は、全員戦力化に向けた動的人財マネジメントへの取り組みで、各個人のキャリアを育む目と貫く目の2つの視点で検討し、成長を促進していきます。

2つ目は、画一的な目標管理をおこなわず、一人ひとりを「プロの仕事人」として捉え、各自が創造した仕事の価値に対して、独自のロートバリューポイントで評価をおこないます。

3つ目は、Well-beingポイントの運用です。半期に1度振り返りを実施しながら、ロート製薬独自の形で運用します。

そして4つ目は、副業・兼業の推進です。会社のPurposeと個人のPurposeは必ずしもすべてが重ならないため、両者の重ならない部分を企業としてサポートするために、副業・兼業を後押しします。副業・兼業を後押しすれば、各自の活躍する場が拡大し、Employee Experiencesも向上すると考えています。

様々な施策で社員の「個の想い」を後押し

このほかにも、弊社では、社外の副業・兼業に加えて、社内ダブルジョブにも取り組んでいます。たとえば、私の所属する人事部門にも、営業や広報の仕事と掛け持ちで働いているメンバーが複数名います。

副業・兼業と合わせて、3年ほど前から社内起業家支援プロジェクトも立ち上げています。これは単なるピッチ大会ではなく、ピッチを聞いた社員が共感した事業に対して出資できるような仕組みとなっています。

投資の際は、ロート製薬独自の社内通貨「AROCO」を用いて投資し、社内クラウドファンディングにて票が集まった事業を合同会社化して、本格的な事業へと育てていくのです。

本日は一部の施策のご紹介となりましたが、今後もさまざまな取り組みにチャレンジしていきたいと思います。

3. 人的資本の情報開示のポイント|リンクアンドモチベーション 川内さん

ここまでの話を踏まえて、モデレーターであるリンクアンドモチベーションの川内さんからは、実際に人的資本の情報開示をする際のポイントについてのお話がありました。

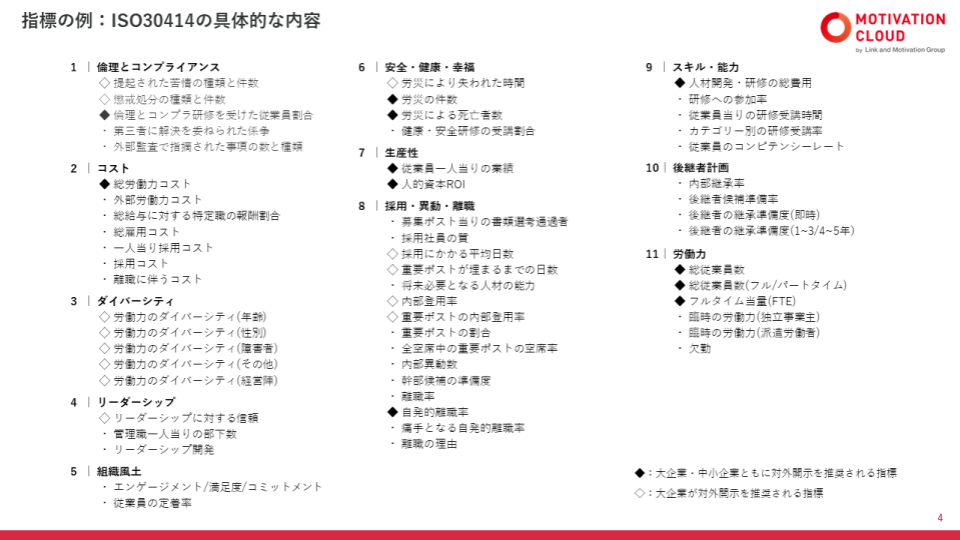

情報開示の指標例「ISO30414」

私からは、今回のテーマである人的資本の情報開示についてお伝えしたいと思います。

まずは、情報開示の指標例として、「ISO30414」を見てみましょう。次のように、項目数が非常に多いのが特徴です。

この多数の開示項目をいきなり全て用意することは難しいと思います。そのため、今回は開示していくためのポイントについてご紹介します。

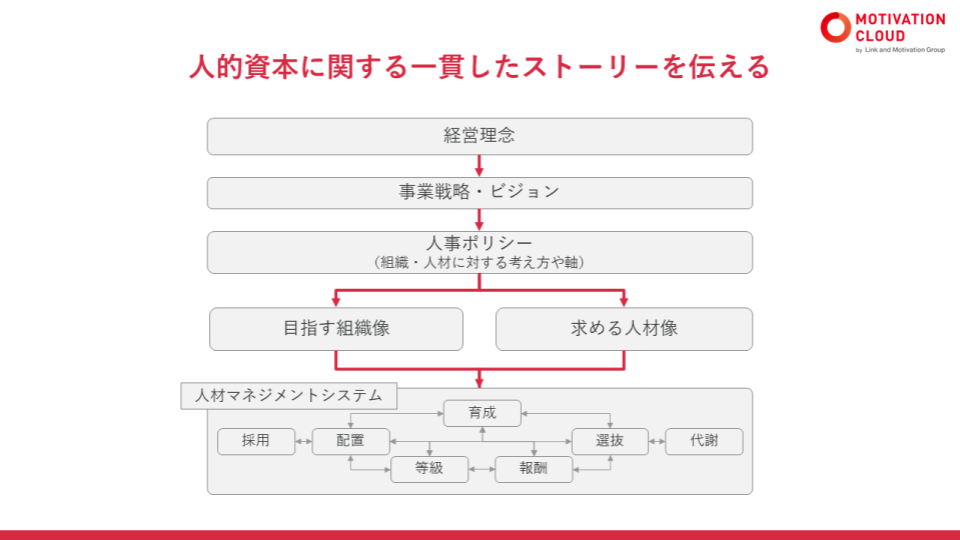

「現状のデータ」と「未来の戦略」をセットで掲げる

まず、人的資本の情報開示をする際は、現状のデータをただ公表するだけではなく、未来に向けてどのような戦略を掲げているのか、企業独自のストーリーとセットで伝えることがポイントです。

現状の数字(過去の結果)よりも、未来に何を実現したいのかというストーリー作りが重要となります。

人的資本の情報開示が義務化されれば、数値が良いときも悪いときも開示し続けることが必要となります。数字が良いときだけ都合良く公表することは難しいのです。

そのため、数字の上下よりも、中長期的な事業ストーリーを公開し、ステークホルダーからの共感を集めることが大事になります。

以前、投資家から「比較可能な美しいデータを求めているわけではない」という意見をもらったことがありました。定量化できるものだけ開示するのではなく、企業の考え方が分かり、対話の糸口となるような情報が求められています。

繰り返しになりますが、企業の考え方、すなわちストーリーを伝えて、ディスカッションをおこなう必要があります。

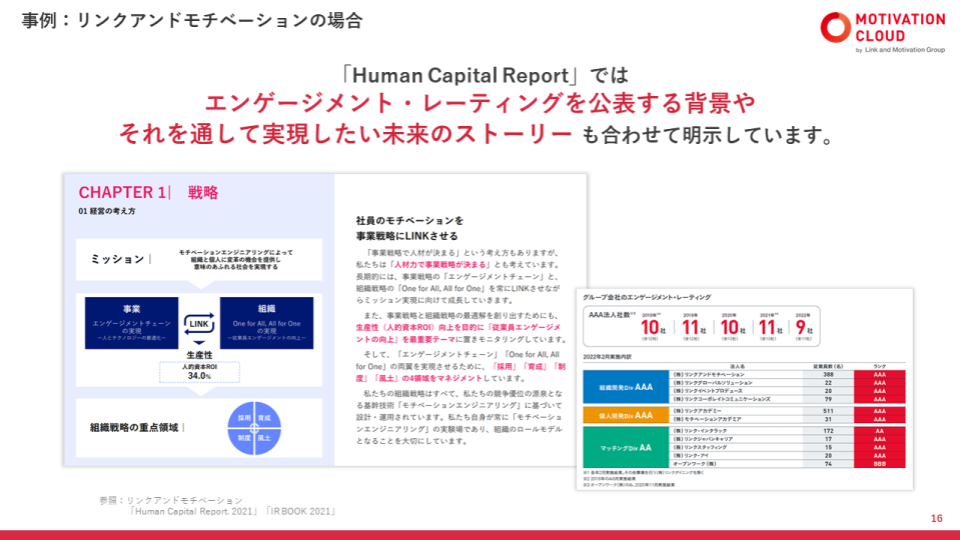

リンクアンドモチベーションの人的資本情報開示の事例

リンクアンドモチベーションは、日本・アジアで初、世界で5番目に人的資本に関する情報開示のガイドライン「ISO30414」の認証を取得しました。

ISOを取得する際に大変だったことは、「情報を揃えること」ではなく「どのようなストーリーを作るか」を決めることでした。

弊社の場合、「エンゲージメント」をキーにしてストーリーを作りました。エンゲージメントをキーにすることで、労働生産性、利益率、退職率といったデータに紐づけてストーリーを作ることができました。

また、リンクアンドモチベーショングループの組織戦略をまとめた「Human Capital Report」にて、グループ会社の状態を各社のストーリーとセットで開示し、投資家たちとディスカッションをしました。

このように、人的資本情報への関心や重要性が高まっています。次のステップとして開示を進めていくのはもちろんのこと、日本からどんどん成功事例を増やしていきたいと考えています。

4. 人的資本経営に関する4つの質問|パネルディスカッション

ここからは、あらかじめ用意したテーマをもとにパネルディスカッションを進めていきたいと思います。

Q1. 経営戦略と人事戦略の旗振り役となる「CHRO」の定義と求められる役割

どれだけ美しい経営戦略を作っても、戦略だけで競争力は高まりません。戦略が占めるのは2~3割程度で、残り7~8割は実行力が求められます。この戦略の実行を担うのが、人材(人事戦略)です。

なぜ投資家が人的資本の情報開示を求めるようになったか背景を考えてみてください。

従来は、ビジネスモデルや経営戦略の情報から、各企業の競争力を推定していました。投資家との対話の中では、あまり人的資本について語られて来なかったのです。

しかし、今後人的資本の情報が開示されるようになれば、経営戦略の実行力の解釈や分析ができるようになります。つまり、経営戦略を企業価値に結びつけるための企業の取り組み、考え方を開示するという視点が重要になっていきます。

これらの前提に立って質問に回答すると、いわゆる人事の仕事、人のことばかり見ている方は、CHROと呼べません。

経営戦略やビジネスモデルを企業価値に結びつけるために、その主体である人材・人的資本について現状を把握し、構想力を持ち実現・実行していける方がCHROです。

長年、人事の仕事は「人事評価や給与計算を間違えずおこなうこと」と考えられていきました。しかし今後は、経営の中に入っていくスキルが求められます。

また、人事の仕事において採用や育成に時間がかかることは、非常に悩ましいことです。そのため、CEOよりも先駆けて経営を考え、「この事業ポートフォリオを実現するには、この期間では難しい」などと経営陣に提言するくらい、経営に深く入り込むスタンスも必要になります。

事業や経営視点を持ちながらも軸足は人事に置き、人と向き合えるような人材でないとCHROは務まらないと思います。

CHROは、本当は「CEO-CHRO」と表記するのが正しいと思いますね。ただの人事部長ではありません。大前提として、CHROはCEOでなければなりません。

CHROは、本当は「CEO-CHRO」と表記するのが正しいと思いますね。ただの人事部長ではありません。大前提として、CHROはCEOでなければなりません。

また、世界的には「CHRO」という呼び名が定着していますが、最近は「HR(ヒューマンリソース=人的資源)」ではなく「HC(ヒューマンキャピタル=人的資本)」の話をしていますよね。

今後はHRからHCに呼び名を変える必要もあるかもしれませんね。

CHROは、人事部門の代表ではなく、経営者であるべきということですね。物事を長い時間軸で見ていくのが経営者ですから、CHROも先の経営戦略を見据えて取り組む必要があるのでしょう。

Q2. 「エンゲージメントレベルの向上」に関する取り組み事例とは?

エンゲージメントを向上させるために、多くの企業は上司と部下の対話に注力をしています。しかし、対話は重要な一方で、危険な側面もあると思います。

たとえば、対話の中で上司の自慢話が多い、業務の指示だけ伝えているなど、対話が失敗に終わってしまうケースが後を絶ちません。対話を楽観視しすぎると、かえってエンゲージメントレベルが劣化してしまいます。

対話する際は、フラットな関係を目指してください。お互いを見つめ合い、同じ方向を向くことが大切です。

そして、社員の皆さんと経営者が同じ方向を見るようになれば、エンゲージメントスコアは高まります。まずは、一人ひとりが目の前の部下としっかり見つめ合うようにしてください。

ロート製薬では、長らくエンゲージメントサーベイをおこなっていますが、アセスメントやサーベイは実施後のケアが重要です。なぜこの意見が社員から出てきたのか、なぜこのスコアに問題があるのか背景を考え、経営に落とし込んでいきます。

また、伊藤先生がおっしゃった通り、社員と同じ方向を向いて「我々はどこを目指すのか」と、考えることも大切だと思います。一緒に掲げた目標をきちんとトラッキングして、PDCAを回していくことがエンゲージメント向上につながります。

エンゲージメントサーベイをおこなった後の取り組みに真摯に向き合えば、必ず良い影響があります。継続することで、社外の優秀な人材も注目してくれるようになるので、まずはサーベイや施策後のフォローアップを重要視してください。

経営者と社員が同じ方向を見ていないため、エンゲージメントレベルが向上しないということですね。

また、エンゲージメントサーベイを実施し、経営陣に報告・分析するだけで、その後のフォローアップをしていない企業は多いです。

サーベイを実施した後に、きちんと社員と対話しなければ本末転倒です。

Q3.ウェルビーイングへの取り組みを可視化し評価する方法

弊社では、そもそもウェルビーイングへの取り組みを可視化すべきかどうかも議論をしたことがありますが、取り組みを可視化しなければ、社員のフォローや対話ができないと考え、可視化することにしています。

可視化の際は、次の5つの項目を確認しています。

- 生きがいをもって仕事をしているか

- 成長実感があるか

- 社会に貢献できているか

- 個人のキャリアを考えられているか

- チームビルディングを実感できているか

この質問に沿って、10点満点でスコアをとり、ウェルビーイングを可視化していきます。

スコアの平均点や傾向を分析していく中で、そもそも「誰が何点とった」という結果に意味はあるのか、改めて討議もしましたね。全社員が10点満点になるのが望ましいはずだからです。

また、ウェルビーイングを可視化した後のフォローについて、「フィードバック」ではなく「フィードフォワード」という呼び名に変更しています。

10点に到達するために社員が進む先を見つめた対話をおこなうという意味で、「フォワード(forward)」に変えたのです。

ウェルビーイングの可視化は試みるものの、単純に点数だけを切り取ってみるのではなく、結果をもとに上司と部下で先を見据えて対話するのが大事ということですね。

Q4.企業価値向上に貢献する「あるべき人事部門」の姿とは?

人的資本経営を進めるために、人事部門は変革しなくてはなりません。

世の中はPurposeが大事と躍起になっていますが、会社のPerposeよりも先に、人事部門のPerposeを考える必要があるでしょう。なぜ人事部門があるのか、本質的な問いを皆さんで考えてみていただきたいです。

「あまり人事に近づかない方がいいよ」と、社員から遠ざけられるような人事部門は良くありません。社員が悩みを抱えたときに、気付いたら自然と人事部のある本社に足が向くような関係性が理想です。

人事部のドアを開けば、信頼して対話できるスタッフがいて、話をすれば必ずヒントが得られる。人事部門から様々なサジェストや選択肢を与えてもらえる。これが本来のあるべき姿だと考えます。

社員に寄り添い、真の対話ができる人事部門を目指していただきたいと思います。

5. 視聴者へのメッセージ

ありがとうございました。最後にお二方から一言ずつ、締めの言葉をいただけますでしょうか。

本日のディスカッションを通して、人事・人材の話が今後ますます重要な経営課題になると痛感しました。あるべき人事部門の姿を理解し、CHROの能力、ケイパビリティを高めていかなくてはなりません。

これからの人事は、人事の仕事だけを見ていてはいけません。会社の枠を飛び出して、世の中や社会がどのように動いているか、マクロの視点を持って理解することも重要です。

加えて、周囲の人とフラットに対話できる、人に寄り添える人であってほしいと思います。そして、経営に深く入り込み、経営陣と対話をしながら戦略を磨いていける人事を目指していただきたいと思います。

人的資本経営は、高い規律と自由の両輪で回していくことが重要です。ぜひ社員の自由度を上げて、彼らに目標設定を託してみてください。

そして社員自らが掲げた目標を達成できるよう、リスキルの支援もおこなってください。

メンバーシップ型雇用の「やらされ感」を脱却すれば、社員はより高いパフォーマンスを発揮するはずです。この道筋を、CHROの皆さんで考えていっていただきたいです。

人的資本に関する注目度はますます高まっています。

オペレーション人事や戦術人事でもなく、戦略人事を目指し、企業価値を高めていく活動にどんどん取り組んでいきたいと思います。

本日はありがとうございました。