こんにちは。アイディール・リーダーズ株式会社CCO(Chief Culture Officer)の宮森千嘉子と申します。アイディール・リーダーズではパーパス経営支援、リーダーシップ開発、組織文化の変革などへのソリューションを展開しています。

私は文化をリーダーシップのツールとして活用するために世界中から知見と経験を持ち寄るコミュニティCQ Fellowsの一員、ホフステード博士認定ファシリテータとして、「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマに国内外の多くの方や企業をサポートしてきました。

この連載では次世代リーダーに欠かせないCQという力についてお話ししていきます。

みなさんの中には「組織文化とは捉えどころのないもの」と考える方もいらっしゃるかもしれません。けれどもCQを高めると組織文化を具体的に把握できますし、そこから組織文化を企業ビジョンに合わせて調整できることでしょう。

連載第一回ではCQという力が持つ可能性について紹介しました。第二回では、CQによる組織文化の具体的な捉え方について知っていきましょう。

寄稿者宮森 千嘉子氏アイディール・リーダーズ株式会社 CCO(Chief Culture Officer)

「文化と組織とひと」に橋をかけるファシリテータ、リーダーシップ&チームコーチ。 サントリー広報 部勤務後、HP、GEの日本法人で社内外に対するコミュニケーションとパブリック・アフェアーズを統括し、 組織文化の持つビジネスへのインパクトを熟知する。 また50カ国を超える国籍のメンバーとプロジェクトを推進する中で、 多様性のあるチームの持つポテンシャルと難しさを痛感。 「違いに橋を架けパワーにする」を生涯のテーマとし、日本、欧州、米国、アジアで企業、地方自治体、プロフェッショナルの支援に取り組んでいる。英国、スペイン、米国を経て、現在は東京在住。ホフステードCWQマスター認定者、CQ Fellows、米国Cultural Intelligence Center認定CQ(Cultural Intelligence)及びUB(Unconscious Bias)ファシリテータ、 IDI(Intercultural Development Inventory) 認定クォリファイドアドミニストレーター、 CRR Global認定 関係性システムコーチ(Organization Practitioner, Gallup認定ストレングスコーチ。著作に「強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化」、共著に「経営戦略としての異文化適応力」(いずれも日本能率協会マネジメントセンター)がある。 一般社団法人CQラボ主宰。

遅刻をした人を受け入れる?責める?

スペインに駐在していたときのことでした。

ある会議に私は時間どおりにつきました。けれども相手のスペイン人が来ません。5分、10分……。相手が来たのは定刻から30分後です。

そしてそれが、ごく自然に受け入れられていて、当時の私はびっくりしました。

「時間を守ることは大事。ただし交通機関のトラブルで遅れたのなら、それは仕方がないよね」

これが日本企業だとどうでしょう。真逆の反応をされるかもしれませんよね。

「電車が遅れた?それは電車の遅れも見越して行動しなかった、あなたがいけないよ」

こうした反応の違いこそ、文化の違いでもあります。

連載第一回でも紹介したとおり、私たちは心の奥底にある価値観の影響を受けて行動しています。

ですから、例えば「平気で遅刻をする人」のように見えても、それはその人が小さい頃から身に付けてきた価値観によるものかもしれません。

文化の傾向を知ることで対立を避け、協力を育む

もうひとつ例を挙げてみます。

東南アジア諸国に拠点を置く日本企業も多いと思います。こうした日本企業の方からよく聞くのが「現地社員に自主性がない」という悩みです。

「言ったことしかやってくれなくて」

さらに過熱すると「あの人たちには能力がない!」と決めつけてしまうこともあります。ご想像のとおりで、こうなるとお互いの溝は深まるばかり……。対立が生まれ、事業にも支障をきたします。

この背景には文化の違いがあると考えられます。東南アジアの国に多いのが、家族型の組織を好むという文化の傾向です。

リーダーは親のような存在。意思決定はトップダウン型です。リーダーが決めた方向性と枠組みの中で、メンバーは自主性を発揮します。

また、こうした組織では“沈黙”もコミュニケーションのひとつの形であり、黙っているから何も考えていないのではありません。むしろ黙っていることは質問について考えていることを意味します。

自主性がないように見えたとしても、相手はしっかり考えているかもしれません。一方で相手からすれば、明確な指示を出さないリーダーに対して「リーダーシップを発揮していない」と不信感を募らせている可能性すらあります。

文化の傾向を知っていると協力する姿勢が育まれやすくなります。遅刻の例で言えば、遅刻をした人を不必要なまでに責めることもなくなりますし、逆に遅刻を厳しく責めてくる人に過剰な反発心を抱かなくて済みます。

CQを高めると“メガネ”が増える?

私たちは、いつも潜在的な価値観という“メガネ”を通して、世界を見ています。

突然ですがみなさん、太陽は何色でしょうか?

きっと多くの日本人は赤と答えるでしょう。日本では国旗「日の丸」のイメージが強かったり、太陽が真夏や情熱のモチーフに使われることから、赤と捉える人が多いのだそうです。

一方で、欧州や米国、中国、韓国では黄色やオレンジと答える人が多いとされます。これは、私たちが見る世界は、かける“メガネ”によって変わるという一例です。

「普通」や「常識」は、どこででも通用するわけではないのです。日本企業の常識が世界の常識ではありません。

『強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化』より

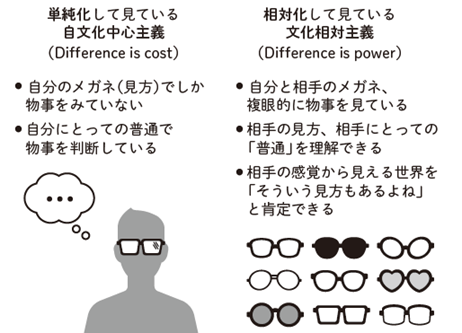

CQ(文化の知能指数)を高めると“メガネ”が増えることになります。

“メガネ”を掛け替えることで、自分とは異なる考えや感情を想像できます。すると、適切な対処を考え、実践的に動いていけるでしょう。

自文化中心主義と文化相対主義(『強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化』より)

「ホフステードの6次元モデル」と日本の特徴

そこで文化の違いを理解するためのフレームワークが「ホフステードの6次元モデル」です。各国間の文化的価値の違いを数値で視覚化したモデルで、50年以上にわたって世界中で活用されてきました。

ホフステードの6次元モデルでは、組織や社会の文化的価値観を6つの次元(軸)から捉えます。

図表作成:アイディール・リーダーズ

それぞれ両極にある組織の文化は対象的です。けれども優劣や良し悪しはありません。また組織の文化はどちらかに分かれるのではなく、そのあいだで程度の差が表れます。

ホフステードの6次元モデルでは、日本の文化が相対的に見えてきます。

日本は世界の中でも「達成志向」と「不確実性の回避」が際立って高い国です。努力をいとわず、高い志を持って、より良い仕事を追求。あらゆるトラブルを予測しながら、丁寧に仕事を進めるという傾向があります。

アイディール・リーダーズでは、ホフステードの6次元モデルを元に、あなたの組織の文化の傾向を簡易的に知るための『組織文化インサイト診断』を用意していますので、ぜひ試してみてください。

CQを高めた先にある共創

CQは世界の多くの企業でトレーニングが実践されています。

スターバックスでは、多様性の取り組みの一環としてCQのトレーニングを取り入れ、その後、「CQはタレントマネジメント、組織文化にも結びつく」と考えるようになりました。

CQを高めるためには、専門的なトレーニングもあります。あるいは、もっと簡単に「1日に1回、物事を自分の価値観とは別の視点で考えてみる」のもいいトレーニングになります。

身近な人が「自慢話ばかりするのはなぜか」「会議で発言しないのはなぜか」などを、ホフステードの6次元モデルに当てはめて考えてみてはいかがでしょう。

拙著『強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化』(発行:日本能率協会マネジメントセンター)では、6次元モデルの各軸や7つの組織モデルについても、さらに詳しく説明しています。ぜひお読みいただければ幸いです。

CQを高めることで、きっとみなさんの仕事や日常に役立つことが多いに違いありません。

書籍について

書籍URL:https://amzn.asia/d/j8ww3FP

【こんな方におすすめの一冊】

- 組織に課題感がある人事担当者

- 組織文化の変革に取り組みたいマネジャー・経営層

- 多様性を活かしたリーダーシップやチームマネジメントに関心のある方

- 異なる背景や価値観を認識し、チームとして最大化する思考を身につけたい方