こんにちは。株式会社ベーシックの林宏昌と申します。私は現在SaaS事業の管掌役員と最高人事責任者を兼任しております。

ベーシックは、オールインワン型BtoBマーケティングツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」の2つのSaaS事業と、Webマーケティングメディア「ferret」をはじめとする5つのメディア事業を展開している企業です。

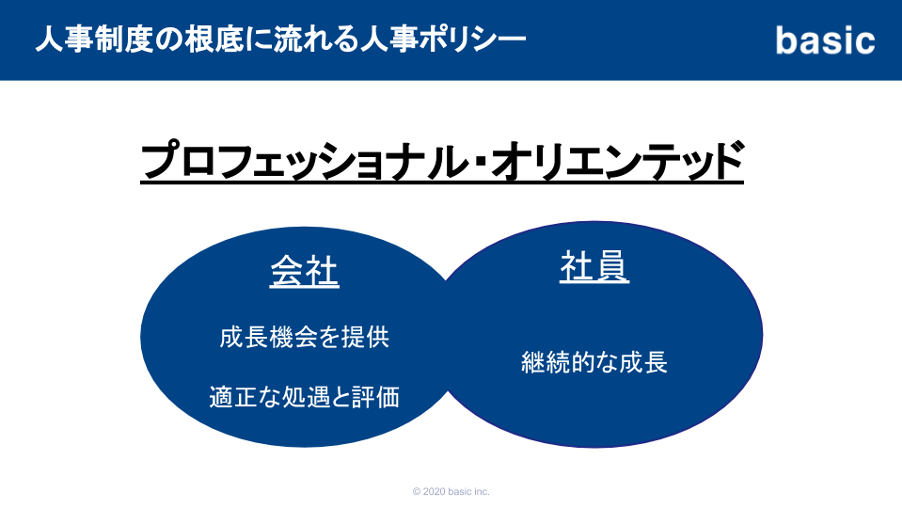

ベーシックには「プロフェッショナル・オリエンテッド」というものが人事のポリシーとしてあります。

これは全ての従業員に向けたものであり、プロもしくはプロを目指す者になってほしい、そのような人たちのための会社にしていきたいという考え方です。

つまりは、一人ひとりがプロのとしての矜恃を持ち、常に高いレベルを追求していくことを志向しています。

そしてこの人事ポリシーを実現していく上で、以下の通り、会社側、社員側の双方に求められることがあります。

- 会社側:成長機会の提供、適正な処遇と評価

- 社員側:継続的な成長

ここで大事なポイントは「成長(機会)」と「適正な評価」で、ベーシックではこれを実現するために2018年末に評価制度を刷新しています。

実際この評価制度に移行してから、

- 人事評価に対する上司と部下のミスコミュニケーションが減少

- 人事評価への不満から優秀な社員が退職するケースが大幅に減少

- 人事評価への納得度が約8割となる

という成果を得ることができています。

この記事では、ベーシックが現在運用しているそのような評価制度をご紹介していきます。

「社員が成長し続ける評価制度を探している」「社員が納得感を持って仕事ができる環境を作りたい」と考えている方のお役に立てれば幸いです。

社員の成長と適正な評価を支える評価制度

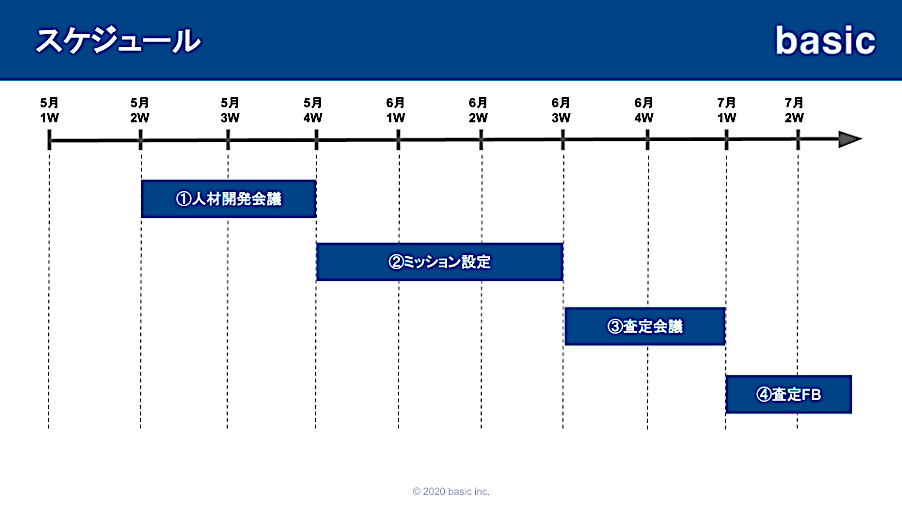

それでは、ベーシックの評価制度を、評価が完了するまでの一連の流れで説明していきたいと思います。流れは以下になります。

- 人材開発会議

- ミッション設定

- 査定会議

- 査定フィードバック

以下はスケジュールの例になります。

①人材開発会議

「人材開発会議」ではメンバー各人の

- 強み

- 課題

- 期待する役割

- 今後のキャリア

- 社員のグレード(等級)

を議論します。

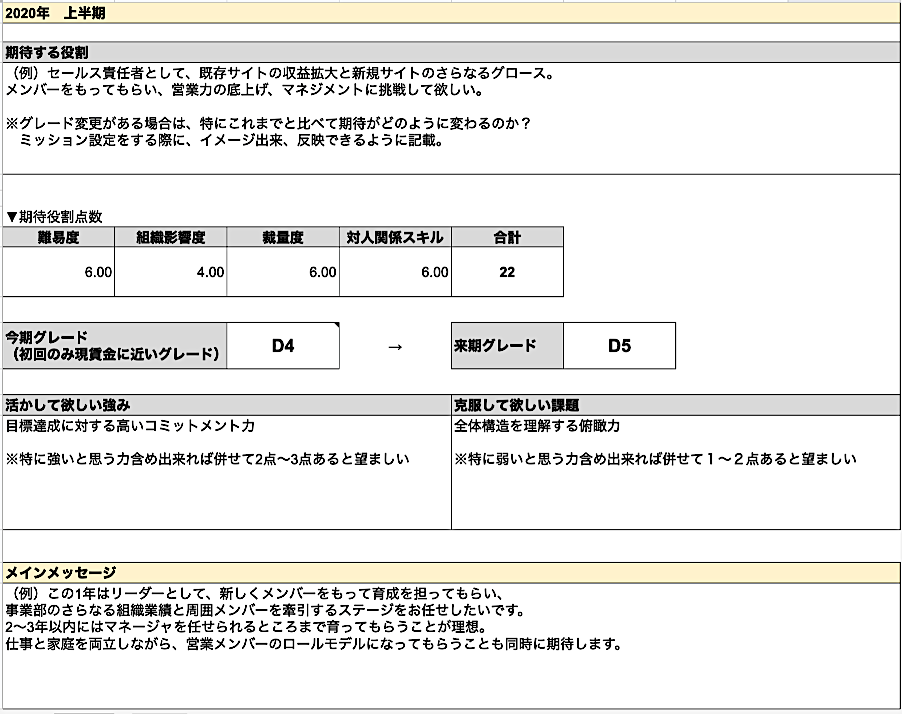

以下は人材開発会議で議論した内容をもとに上司が作成するフィードバックシートのテンプレートになります。

例)フィードバックシート

ベーシックではミッショングレード制を評価制度に取り入れており、能力ではなく各人の業務成果への期待でグレードを決めています。

グレード決定段階でたとえ能力が足りていなくても、期待していくならば、グレードは上がり報酬が上がるという考え方です。

これにより、挑戦機会の創出、抜擢が生まれやすくなると考えています。

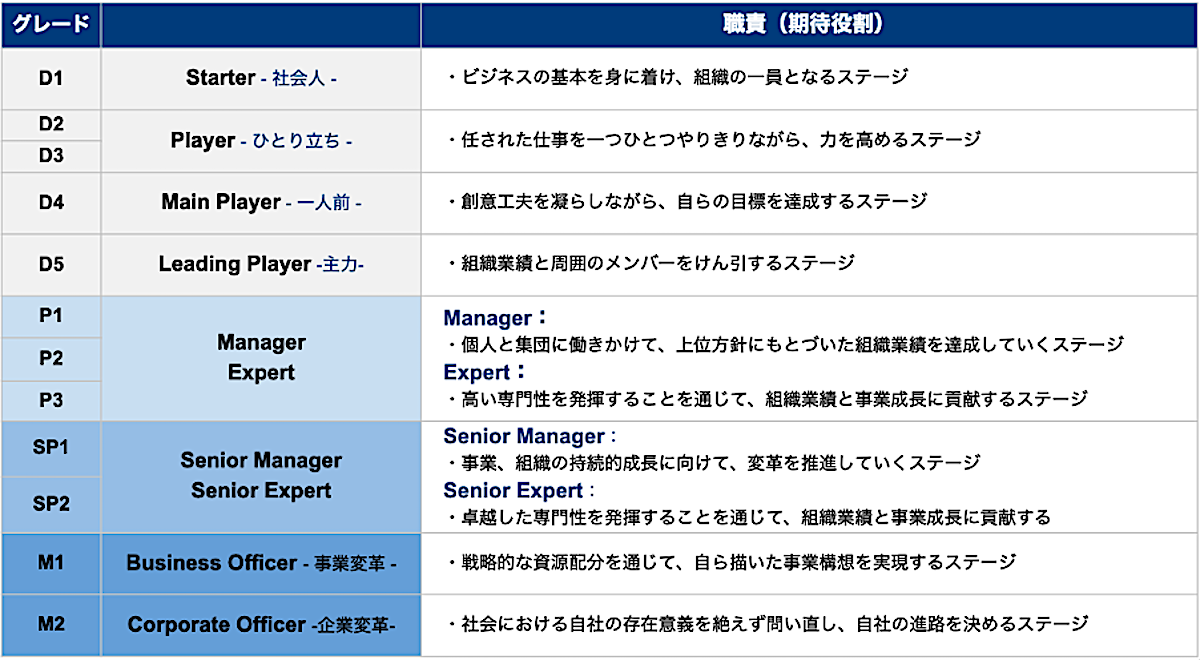

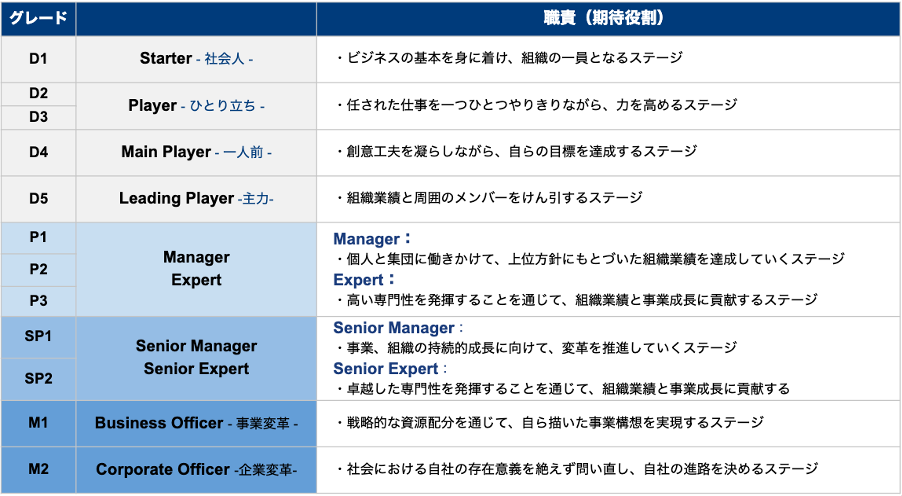

グレードは大きく12等級からなります。

大きく括ると、

- メンバー等級がD1~D5(Development)

- 課長等級がP1~P3(Professional)

- 部長等級がSP1〜SP2(Senior Professional)

- 執行役員等級がM1~M2(Master)

となっています。

その上で、P1グレードからは、Manager(マネージャー) or Expert(エキスパート)の職位に分かれます。

Managerは、基本的にはメンバー等級の部下を持ち、そのメンバーに働きかけていく事で組織業績の責務を担います。

Expertは、特定の部下は持たず、高い専門性を発揮することを通じて、組織、事業貢献を担います。これらは本人の志向性、強み、組織の状況を鑑みて、いずれかを決定しています。

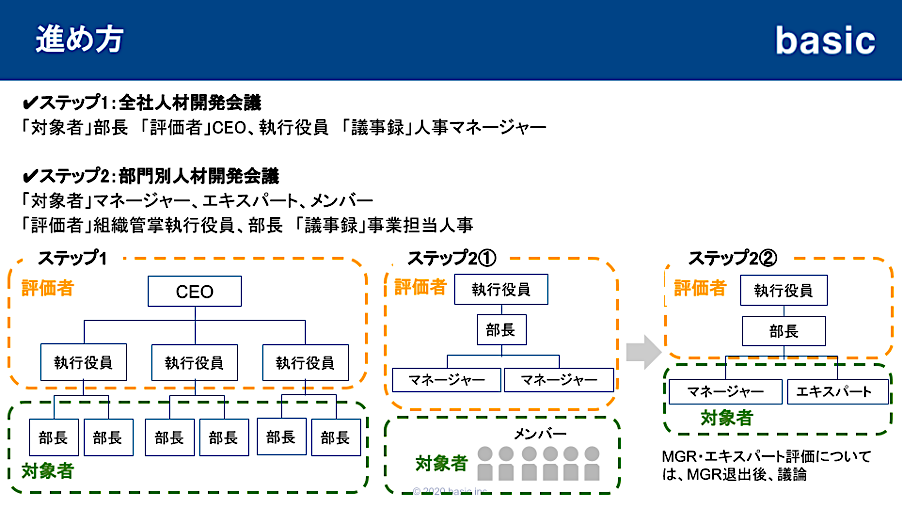

具体的にどのように人材開発会議をおこなうのか説明します。

まず会議に参加するのは、対象者がメンバーの場合、直属の上長(マネージャー以上)、同事業部のマネージャー、部長、人事になります。

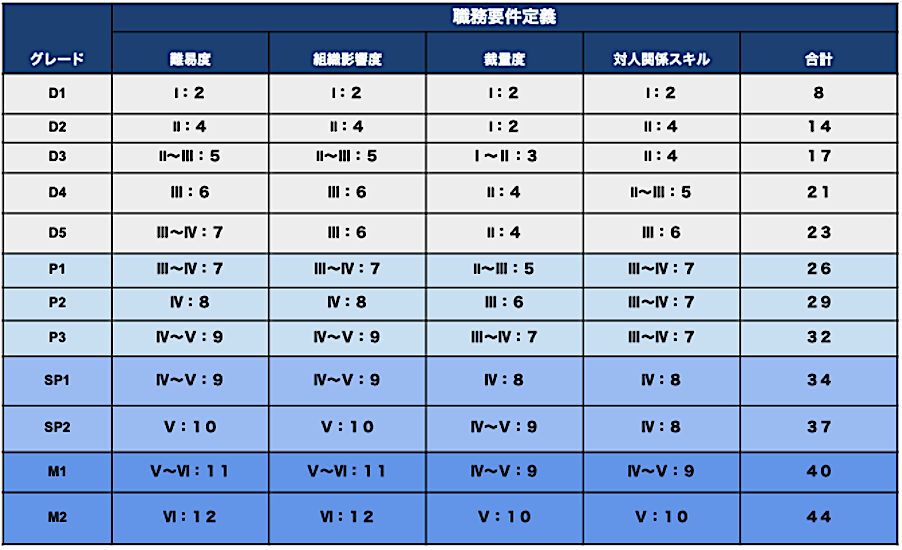

上記のメンバーで前述した強みや期待する役割を議論し、その上で次の半期で期待する役割を次の4つの指標で点数化し、その合計点に応じてグレードを決めます。

- 難易度:必要な知識の量とそれを元にした応用力

- 組織影響度:組織内に与える影響度合い

- 裁量度:与えられた権限の大きさ

- 対人関係スキル:必要なコミュニケーション力(折衝力)

グレードの点数定義表はこちら

各指標には最大6段階(Ⅰ〜Ⅵ)にレベルが設定されており、2〜12点の点数配分がされています。

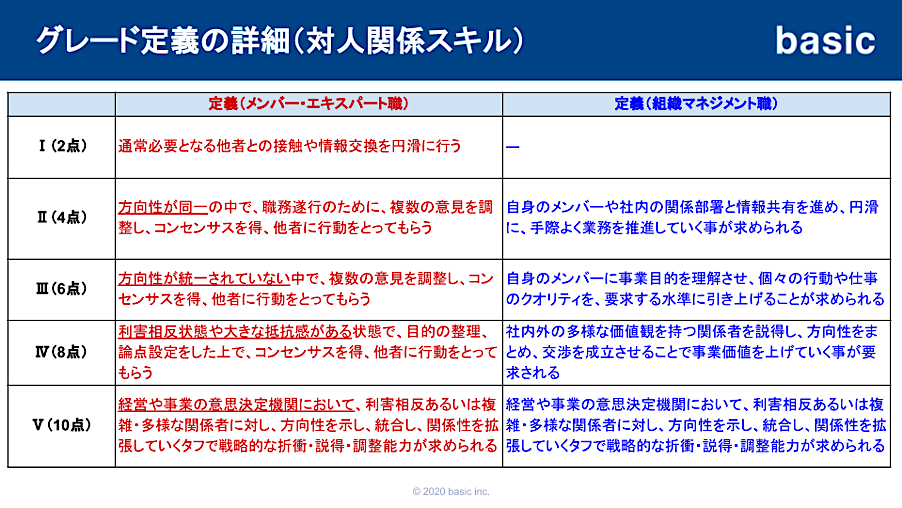

4つの指標それぞれで定義されていますが、一例として対人関係スキルの定義表をご紹介します。

例)対人関係スキル定義表

②各個人のミッション設定

人材開発会議でメンバーのグレードがある程度定まったら、今度は各メンバーが次の期で目指す具体的なミッションを設定していきます。

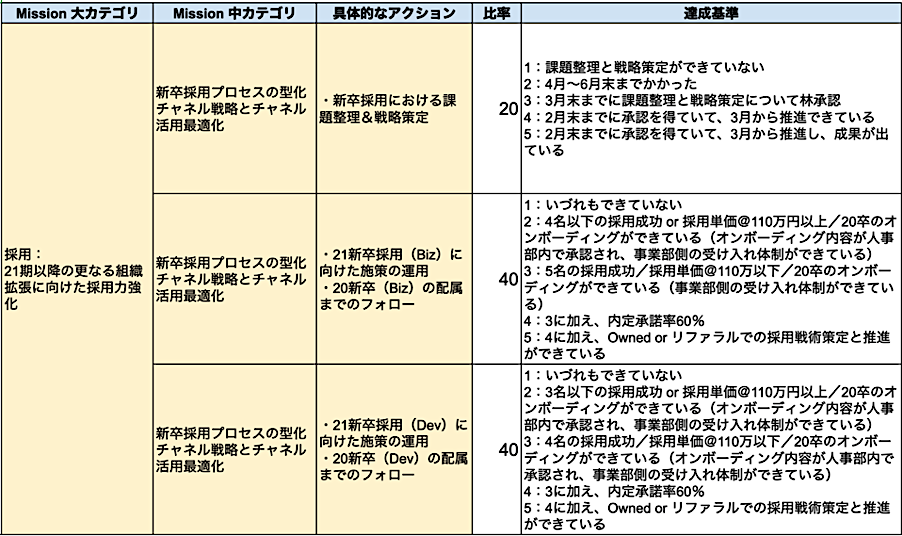

設定は上長と本人ですり合わせながら設定をします。例として、採用担当の過去のミッションの一例をご紹介します。

例)ミッションの一例

各ミッションの達成度合いを3を基準に1から5で設定。また、各ミッションの重み付け(比率)を、合計が100になるように設定します。

大事なポイントはミッションとそれに対する各基準の状態を明確化すること、その上でそれらを期初にマネージャーと部下で握ることです。

ここを曖昧にすると、その後の査定が曖昧になり、適正な評価をおこなうことができなくなってしまいます。

③査定会議で各個人の評価を決定

②で述べたグレードは期初(ベーシックの場合は1月、7月)に決定し、そのグレードに応じてミッションを設定します。

半年間そのミッション達成に向けて取り組み、そのミッションの達成度合いに応じて期末(6月、12月)に「査定会議」というものを通じて査定をおこないます。

会議参加対象は前述の人材開発会議と同じで、次期グレードの決定とほとんど同じタイミングでおこないます。

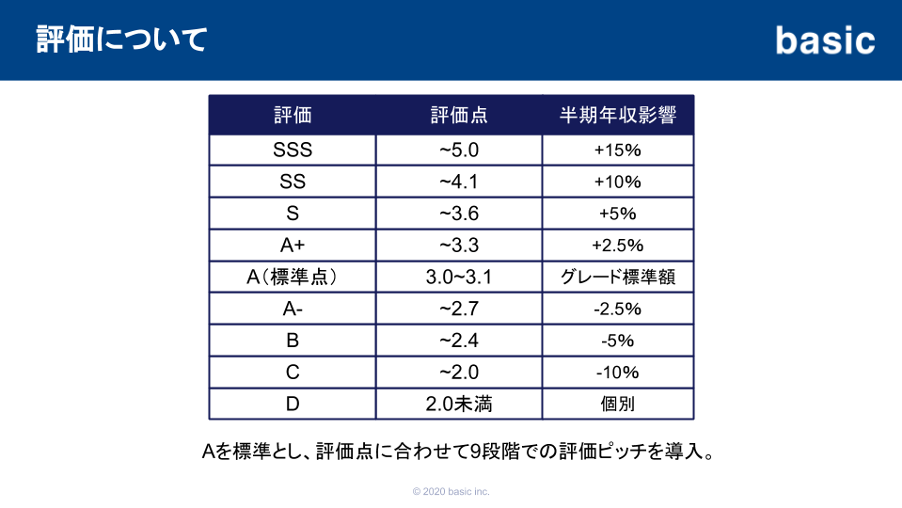

評価は成果を基準に、上記の通りSSS〜Dの9段階でおこない、その評価ランクに合わせて、次期半期報酬に査定給が反映されます。

変動幅は+15%〜ー10%になっており、次期グレード報酬に掛け合わせた金額が査定給となります。

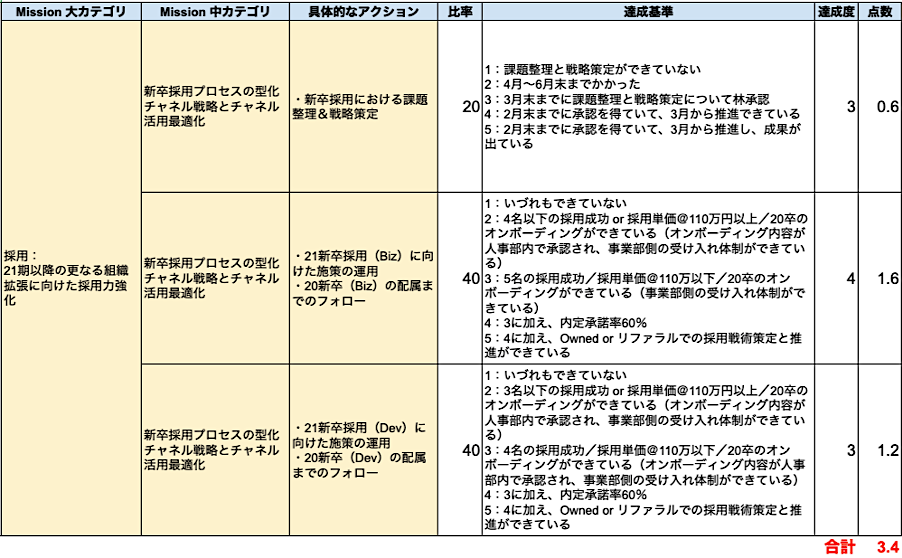

評価ランクは各ミッションの達成度合いと比率を掛け合わせ、それぞれの合計で算出がされます。以下の場合、20%×3+40%×4+40%×3=3.4が評価点となり、評価ランクはSとなります。

基本的には上記の計算で評価ランクを決めるのですが、ミッション外での行動などを踏まえて一部計算結果とは異なる評価ランクを提示する場合があり、その場合はその妥当性を会議の中で議論し、最終的な評価を決定します。

④査定フィードバック

査定会議が完了し、メンバーのミッション、査定結果が決まった後は上司とメンバーで1on1のフィードバック面談をおこないます。

フィードバック面談の目的は社員の能力を正しく見極め、それを引き出し発揮させることで人材の育成を図ると同時に、会社への貢献度を向上させることにあります。

そのためフィードバック面談では査定結果を伝えるだけではなく、マネージャーとメンバーが成果や課題を共有し、今後の行動目標や育成方針(部下から見れば成長プラン)を立てることを目指します。

またこの作業を通じて「納得感」のあるフィードバックができるよう、円滑に業務が遂行できるよう信頼関係の構築を図ります。

評価制度は設計後の運用が最も大切

人事評価制度は運用が大切です。

ベーシックの場合は成果を元に評価をしていく方針ですが、この人事評価制度に移行した直後は「この人は一生懸命頑張った」「多分この人はもっと期待しても大丈夫」と、定性的な印象での議論になってしまうこともありました。これが続くとせっかく作り込んだ制度も台無しになってしまいます。

そのためベーシックでは人事評価制度の浸透を図り、マネジメント層への研修を定期的におこなっています。

こうした地道な取り組み、運用があって初めて、狙い通りに人事評価制度を活用することができると考えています。

会社の人事ポリシーによって適切な評価制度は変わってくるとは思いますが、明確な評価制度がない会社や、評価制度の運用に困っている会社の方にとって、少しでもベーシックの取り組みがご参考になればと思います。