100万人以上(2022年12月末時点)のユーザーが使う、国内最大級のプロジェクト管理・タスク管理ツール「Backlog(バックログ)」などを運営する、株式会社ヌーラボ。

IT企業を中心に広まってきた同社のツールだが、実はコロナ禍以前からバックオフィスや営業チームでの活用事例も広がってきているという。しかもその結果、人事制度にまで良い影響があったというお客様の声もあるとのことです。

今回は、ヌーラボでBacklogのプロダクトマネジメントに関わる白川さんに、Backlog活用が組織マネジメントや人事評価にどのように貢献しているのか、お話をお伺いしました。

【人物紹介】白川 宏昭 | 株式会社ヌーラボ Backlog プロダクトマネージャー

新卒で、プラントエンジニアリング企業にて、石油プラント建設をはじめとした大規模プロジェクトのプロジェクトマネジメントに従事。その後、外資系IT企業にて様々な業界/業種でのデジタルトランスフォーメーション支援のコンサルティング業務を担当した後、2020年2月にヌーラボに入社。現在は、プロジェクト管理・タスク管理ツール「Backlog」のプロダクトマネジメントを担当。

目次

誕生から18年 |IT業界以外でも見かけるようになったBacklog

—今日はよろしくお願いします。まずは「Backlog」というサービスについて教えてください。

白川さん:Backlogは、2005年に提供を開始したプロジェクト管理・タスク管理のためのSaaSツールです。現在は、クラウド版 / オンプレミス版の2種類を提供し、世界で100万人以上のユーザーにお使いいただいています。

白川さん:Backlogの強みは「デザインと操作性」「豊富な機能がオールインワン」「利用人数が無制限」の大きく3つです。

特にスタンダード以上の料金プランを選択いただくと「利用人数が無制限」になるのは、国内のSaaSの中でも珍しい特徴ではないでしょうか。

何人招待しても価格が変わらないため、気軽に社内外のメンバーとのコラボレーションのために活用いただいています。日本でよく見られる、事前にユーザー数を見積もって予算確保・稟議をおこなう文化があるマーケットでは大変喜ばれます。

これまで、Backlogは営業やデザイナー、エンジニアといった職種を越えたコラボレーションや、会社をまたいだプロジェクトでの活用を軸に、サービスが広がってきました。

—「プロジェクト管理」と聞くと、やはりIT業界を中心に利用されているのでしょうか?

白川さん:いえ、そんなことはありません。数年前から、ユーザーの約半数がIT専門職ではないというデータもあります。お客様の業界も多岐に渡り、経済産業省様のような官公庁や大学、メーカーなどさまざまです。

職種も、ITエンジニアだけでなく、マーケティングや営業、そして人事、労務などのバックオフィスの方にも活用いただけるようになりました。

もちろん、Backlogを提供しているヌーラボでは、全社的にBacklogを利用しています。私たち自身が、導入いただける皆様のモデルとなって「Backlogを導入したらこんな風に働くことができる」という点を示す必要があると考えています。

—働き方という観点だと、テレワークが普及してきたことは、御社にとって追い風になるのでしょうか?

白川さん:テレワークの普及は良い風潮だと感じます。しかし、テレワークによって業務の在り方を見直す企業が増えた一方、業務改善を諦めて出社スタイルを選んだ会社もあり、二極化が進んでいるかもしれません。

もちろん、全ての業種・職種がテレワークを実施できるとは考えていませんし、出社の良さもありますが、「出社しないと仕事ができない」と決めつけて業務改善に着手しなかった企業もありそうです。

株式会社ヌーラボでも不定期でチームメンバーを顔をあわせる機会を持っている

オフィス回帰の風潮も?オフィスに集めたい上司の心情とは

—2023年5月8日から新型コロナウイルスも5類となり、3年間続いた私たちの生活も1つの転換点を迎えそうです。最近は「オフィス回帰」という話も聞くようになりましたね。

白川さん:そうですね。「5月8日以降は完全に出社のスタイルに戻す」と宣言した会社もあると、SNSで見かけるようになりました。私たちが想定していたよりも政府の発表をベースに会社の方針を判断する会社もあるようですね。

この「オフィス回帰」の流れにも2種類あると考えます。

1つ目のケースは、コミュニケーション・雑談不足によるイノベーションの種が減ることを危惧した対策としてのオフィス回帰です。こういった理由で出社を求める企業は、「出社したくなるオフィス作り」に力を入れる傾向があります。

例えば、「株式会社Hajimari(旧ITプロパートナーズ)」は、出社率が低くなったこの時期にも関わらず増床し、オンライン会議と対面コミュニケーションの両面に対応できるようにオフィス改装されています。

株式会社Hajimariの新オフィス。個別のオンライン会議ブースも充実

白川さん:その他にも、空間プロデュースやイベント制作などを手がける「TSP太陽株式会社」は、オフィス改装自体をコミュニケーションのためのコンテンツとして捉え、自社の強みを活かしてデザイン・設計・施工をはじめとした全工程を社員自らの手でおこなっています。

オフィス設備への愛着や、普段話さない人とのコミュニケーションの創出にも繋がったそうです。

TSP太陽株式会社が改装したオフィス

—これはオフィス回帰の好事例ですね。テレワークを1ヶ月以上していると、所属意識が薄れるような感覚を持ってしまうので、たまにでも出社するのは大事なことかもしれませんね。

白川さん:Hajimar社やTSP太陽社は良いケースだと思います。

しかし、もう1つのオフィス回帰のケースとして、「部下が目の前にいないとサボるかもしれないので不安」「何をやっているかわからないから、適切に評価できなくなる」という上司の漠然とした不安に起因する場合があります。

このケースでは、上司は発想を転換する必要があるでしょう。

- 何をしているか → どんな結果を出しているか

- 管理する・監視する → 才能を伸ばす、成果を見る

というように、思い切ってマネジメントのスタイルを変えなければ、ワークスタイルも変わらないのです。

Backlogを使うと人事の公平性が高まるという声

—テレワーク社会に適応できている会社は、マネジメントスタイルも違う、という話は納得感があります。

白川さん:テレワーク環境下でうまく仕事を進めるためには、場所はもちろんのこと「いつ業務をしているか」を管理する必要はありません。管理するべきは「プロジェクトの進捗」なのです。

「プロジェクトの進捗」がわかるということは、プロジェクトに紐づくタスクが明確で、それぞれに対し、誰がどんなアクションをしているかが可視化された状態が必要です。

自然とそんな状態を生み出すことができるのが「Backlog」です。Backlogはプロジェクトマネジメントの専門知識の有無に関わらず、使っているだけでタスクが可視化された状態になり、プロジェクトの全体像が把握しやすくなります。

実際にBacklogをお使いの企業からも、評価がしやすくなったというご意見を多数寄せていただいています。

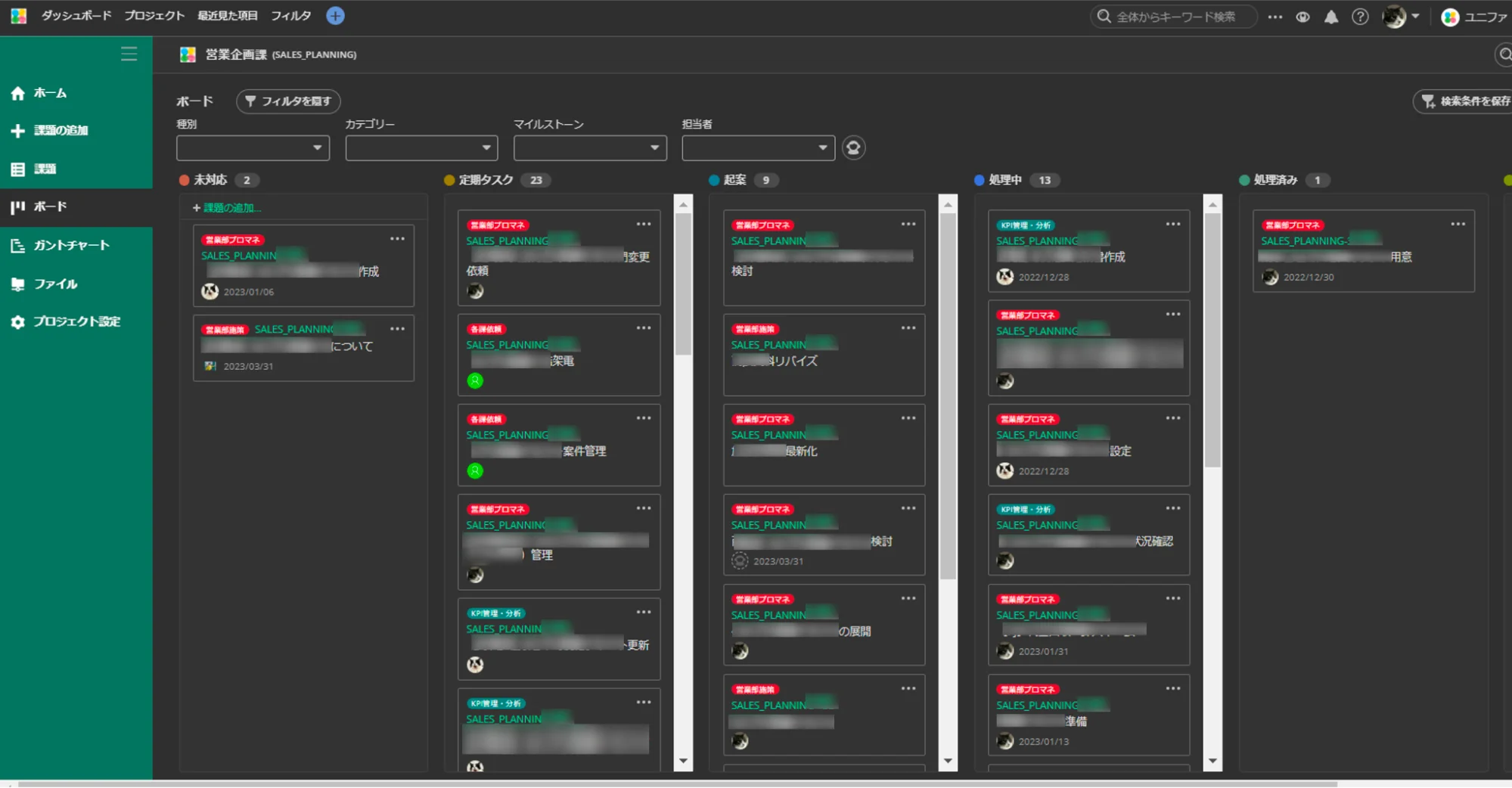

例えば、保育施設向けの総合ICTサービスを提供する「ユニファ株式会社」は、「各メンバーが対応したタスクはすべてBacklog上に蓄積されているため、誰が何をやったのかが一目瞭然」と言っています。

客観的に評価をしやすくなったことで、評価会議の際に、自部署の業務にそこまで詳しくない他部署の評価者と会話をする時にも、メンバーの実績や目標達成度をBacklog上の根拠を用いて会話することにつながっている結果だと思います。

可視化することが、人事評価の透明性と公平性にもつながっている素晴らしい事例だと思います。

ユニファ社の朝会での進捗確認の様子。カンバンボードを見ながら短時間で完了する

白川さん:これは弊社ヌーラボにも言えることです。ヌーラボの人事考課は、評価のためだけに記入する書類や目標管理シートなどが極端に少ないのが特徴です。

過去、何度か運用した経験はあるのですが、「Backlogを転記することと変わらない」という意見があり、最小限になるよう変更が重ねられ、今のスタイルに落ち着いています。

これからの働き方のキーワードは「非対面」でなく「非同期」

—やはりプロジェクト管理やタスク管理をオンラインでやることで業務は可視化されますね。特にテレワークには必要なことだと思います。

白川さん:実は、業務を可視化するというプロセスは、テレワークにだけ効果があるものではありません。本当に大切なのは「非対面」ではなく、場所だけでなく時間も共にしない「非同期」の考え方です。

昔の就業環境は、男性社会で、コミュニケーションを取る相手との時差が比較的少なく、決められた就業時間で一緒に働くことで効率が上がるケースが多数派だったかもしれません。

しかし、今は人不足となり、多様な方が一緒にチームで働く時代です。時短勤務の社員や子育てや介護中で時間に柔軟性を持ちたい社員もいます。

それだけではなく、中途社員や長期の育休から復帰する社員も含め、多様なメンバーを受け入れる土壌を作るためには、時間を問わず、プロジェクトやタスクをキャッチアップできるプラットフォームが必要なのです。

担当者が不在中でも誰かが状況を確認して代理対応できる状態こそが、BCP(事業継続計画)対策であり、働き方改革なのではないでしょうか?

新型コロナウイルスが落ち着いた後も、ぜひ仕事の進め方は後戻りしない世の中であることを願います。

—白川さん、ありがとうございました。