新型コロナウイルスの流行を契機に「ジョブ型雇用」をめぐる議論が盛り上がりを見せており、ジョブ型雇用の導入を検討する企業も出てきています。

一方で、次のような情報は十分に出回っておらず、ジョブ型雇用への対応について悩む人事担当者は少なくありません。

- そもそもジョブ型雇用とは何か

- ジョブを記述することに、どのような意義があるのか

- 逆に、どのような限界があるのか

- ジョブを記述すると、従業員にどのような影響が出るのか

- ジョブ型雇用がうまく機能するには、どのような会社/職場である必要があるのか

こうした背景を踏まえ、この度、ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆さんが「ジョブ型雇用の心理学」と題したセミナーを開催しました。

ジョブ型雇用に示唆を与える、主に心理学的アプローチの研究を紹介すると同時に、ビジネスリサーチラボで実施した組織サーベイ・人事データ分析の結果を用いながら、実務への含意も解説します。

【人物紹介】伊達 洋駆 | 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

1.ジョブ型が注目される背景

伊達さん:1つ目のトークテーマである、「ジョブ型雇用が企業に注目されるようになった背景」をお話する前に、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用とは何か解説します。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用

ジョブ型雇用とは、仕事内容を先に定めて、その仕事に人を割り当てることを指します(企業が一方的に割り当てられるわけではなく、従業員との合意が必要です)。

募集ポジションに人材を当てはめていくジョブ型雇用は、欧米諸国で多く取り入れられています。

一方、人材に主体を置いて管理し、人材にさまざまな仕事を与えていく方法がメンバーシップ型雇用です。

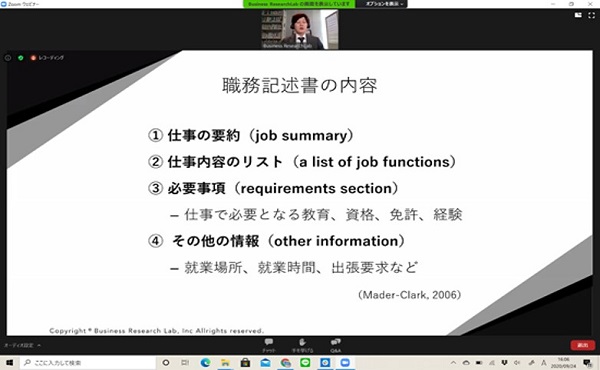

ジョブ型雇用においては、職務記述書(job description)の作成が重要になると言われています。

仕事内容を定めて人材を割り当てる手法がジョブ型雇用であるため、職務記述書を作成することが必要です。

職務記述書とは

職務記述書には、次の4つを盛り込んで作成します。

②仕事内容のリスト

③必要事項

④その他の情報

今回のセミナーでは、一般に重視されている、この職務記述書を中心にお話を展開していきます。

beforeコロナでの「ジョブ型雇用」は人材確保が目的

コロナ以前は「人材採用」を目的としてジョブ型雇用の導入が検討されてきました。

少子高齢化の影響も大きく、優秀な人材を確保しづらくなっていることや、「せっかく人材獲得できても早期離職が多い現状を打破するために、ジョブ型雇用が活用できるのでは?」という議論が多数おこなわれてきたのです。

ジョブ型雇用であれば、必要な業務ごとに切り出して、報酬も分けて人材募集をすることができるのではないか。

そのような柔軟性に魅力を感じ、ジョブ型雇用を導入検討する企業が一定数出てきました。

コロナ以前の日本では、日立やKDDIがジョブ型雇用の導入を開始しています。

特に、中途採用や高い専門スキルを有する人材の確保を目指す企業は、ジョブ型雇用に関心を示していたと言えるでしょう。

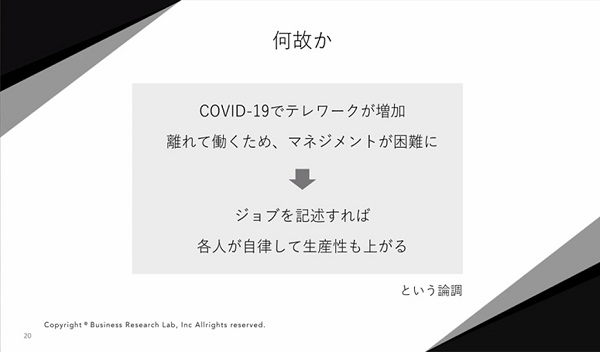

afterコロナでジョブ型雇用が注目されたのはリモートワークに適応するため

コロナ前は、不足する人材リソースを確保するための手法として、ジョブ型雇用の導入が検討されてきました。

しかし緊急事態宣言が明けた4月~5月頃からは、「マネジメントの観点でジョブ型雇用を導入すべきでは?」という議論が活発化しています。

コロナウイルスの影響でテレワーク導入を余儀なくされた企業は、部下を目の前で観察・管理できない環境に課題感を持っていました。

「離れた場所でメンバーを適切に管理し、非対面コミュニケーションの中でマネジメントを進めていくためには、職務や役割を明確に定めるジョブ型雇用が役立つのでは?」と考える企業が出てきたのです。

2.ジョブによる自分の役割の明確化

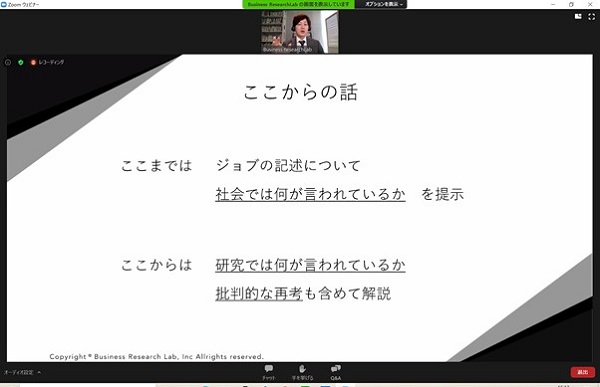

伊達さん:ジョブ型雇用が再注目された背景をお話したところで、次のテーマ「ジョブによる自分の役割の明確化」に入っていきます。

ここからのパートでは、ジョブ型雇用で重視されている職務記述書にフォーカスを当てて、解説していきたいと思います。

職務記述書を作成することのメリット

ジョブ型雇用では職務記述書の作成が重視されているとお伝えしました。

仕事内容(ジョブ)を詳しく記述することで、ポジティブな影響が与えられるという実務的な指摘があります。

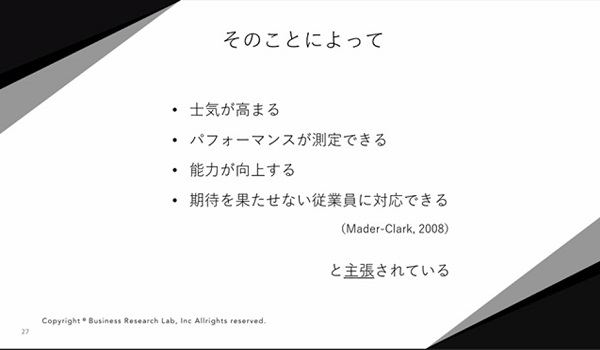

従業員が、職務記述書を見て仕事を詳しく知ると、次の4つが可能になるというものです。

- 士気が高まる

- パフォーマンスが測定できる

- 能力が向上する

- 期待を果たせない従業員に対応できる

整理すると、職務記述書を作成すると、仕事内容が明確になるため、良い結果が生まれるというメカニズムが想定されているのです。

この一連のロジックを詳細に検討してみましょう。

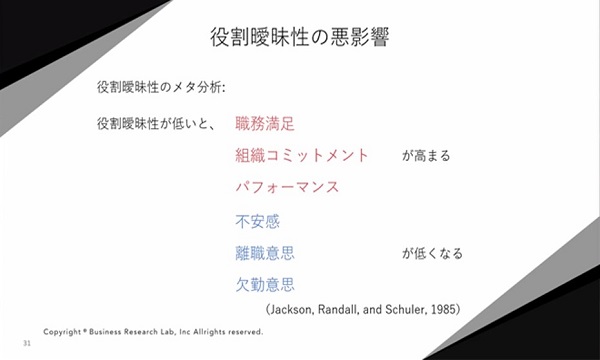

まず学術的には、「仕事が明確になること」とは「役割曖昧性」が低い状態を指します。

逆に、与えられた組織の役割において、必要な情報が得られていないことが役割曖昧性が高い状態です。

役割曖昧性が低いと次のようなことが起きます。

つまり、「仕事が明確になる」と「役割曖昧性が低くなる」ため、従業員の職務満足度や組織コミットメント、パフォーマンスが高まり、良い結果を呼び起こすと言えます。

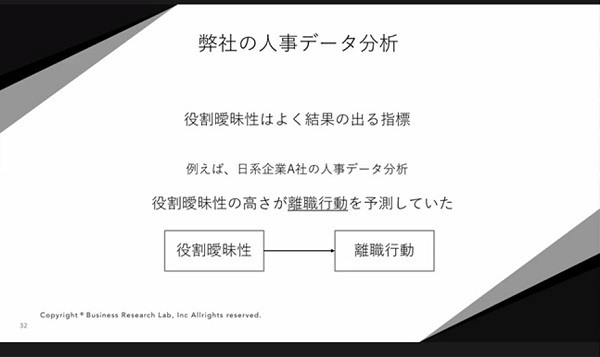

また、「役割曖昧性の高さ・低さ」が離職行動へ影響を与えているというデータもあわせて確認してみましょう。

このデータは、ビジネスリサーチラボがあるクライアントに対して人事データ分析を提供した際のものであり、役割曖昧性の高さが従業員の離職行動を予測する、という結果が得られました。

これらの学術論文や弊社のデータをまとめると、少なくとも仕事が明確になれば良い結果が生まれる、と主張することができます。

それでは、役割曖昧性を下げるためには、具体的にどういった要素が必要になるか確認していきましょう。

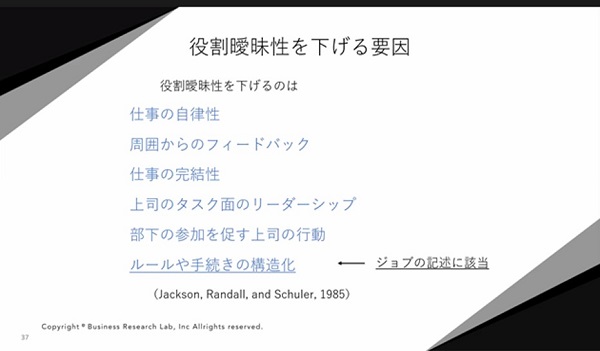

役割曖昧性を下げるための要因

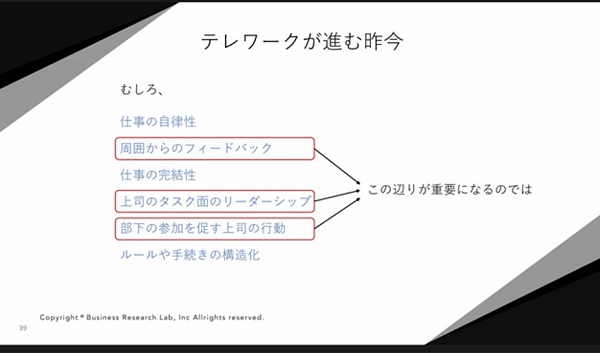

役割曖昧性を下げる要因とは、次のものです。

- 仕事の自律性

- 周囲からのフィードバック

- 仕事の完結性

- 上司のタスク面のリーダーシップ

- 部下の参加を促す上司の行動

- ルールや手続きの構造化

たしかに、ルールや手続きの構造化は職務記述書の作成によってある程度可能になるかもしれません。

しかし、役割曖昧性を下げるためには、他にも、上司が課題解決に向けた行動をきちんととり、部下が参加しやすいよう上司が行動を促す等々が必要となります。

これらのことから、職務記述書を作成する「だけ」では、仕事内容が充分に明確にならないのでは?という疑問がわきます。

テレワーク下での課題:自律性の高まりとコミュニケーションの欠如

テレワークが進む昨今では、役割曖昧性を下げるために必要とされる「周囲からのフィードバック」「上司のタスク面のリーダーシップ」「部下の参加を促す上司の行動」などが欠如しやすいと考えられます。

学術研究によれば、テレワークは個人の自律性を高める一方で、周囲からのサポートが減ってしまう傾向が強いのです。

このように、職務記述書の作成で仕事を明確化することは、数ある手段のひとつでしかなく、むしろテレワークで不足しがちな、周囲からのフィードバックや上司からの働きかけを増やすことが重要となります。

3.ジョブによる他者の役割の明確化

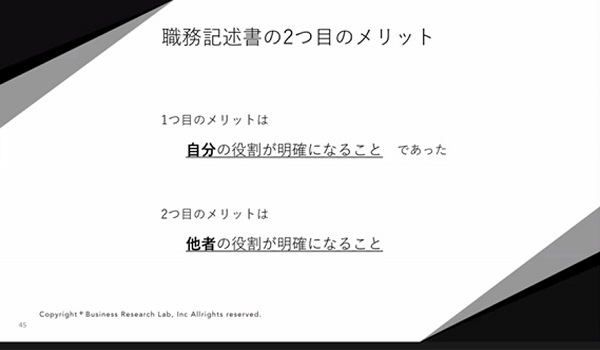

伊達さん:前の章では、職務記述書を作成し仕事内容を明記することで「自分の役割」が明確になる、という主張について吟味しました。

職務記述書がしっかり作成されていれば、自分の役割が明確になるだけではなく、同時に「同僚の役割」も明確になるかもしれません。

本章では、職務記述書によって他者の役割が明確化することを深掘りしていきます。

同僚の役割が明確化しなければサポートがしにくくなる

他者の役割が明確になると何が良いのでしょうか。

他者の役割(仕事)が明確であれば、同僚へのサポートが可能になるのです。

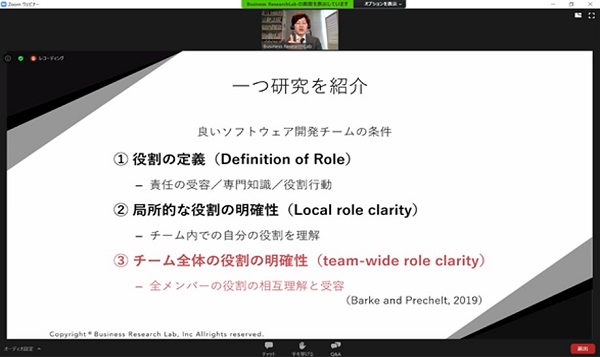

1つ研究事例を挙げて解説します。

とあるソフトウェア開発の「良いチーム」の条件として次の3つが挙げられています。

①役割の定義…個人の仕事内容、役割が明確かどうか

②局所的な役割の明確性…チームの中で自分の役割が明確になっているか

③チーム全体の役割の明確性…ほかのメンバー含めて、相互に役割が明確になっているか

他者の役割を理解していることが、良い成果を出すことにつながるという主張が読み取れます。

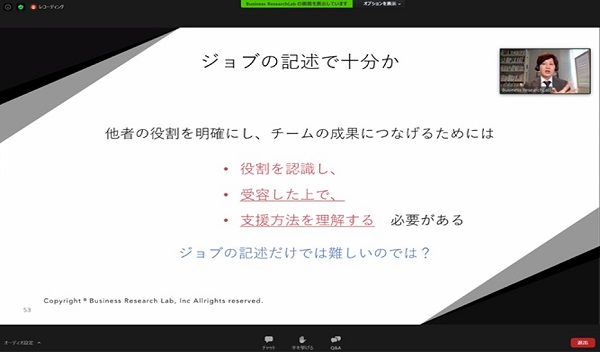

自分自身だけでなく、チームメンバーの役割を意識・受容し、他者が役割を遂行するためにどのような支援ができるか考えることが重要です。

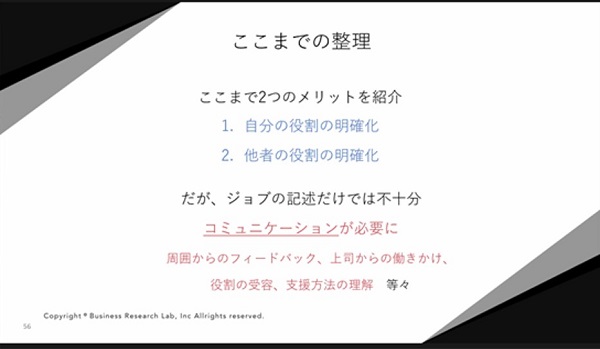

しかしながら、「他者の役割を明確化しチームの成果につなげる」ためには、職務記述書の作成をおこなうだけでは不十分であり、相互のコミュニケーションが必要です。

例えば、職務記述書で自分の役割を認識し、同時に他者の役割を理解する、そして他者の役割を受容した上で、支援方法を理解しコミュニケーションをとる、という一連の流れが求められます。

ビジネスリサーチラボがある企業において実施した組織サーベイにおいては、チームメンバー同士のコミュニケーション頻度が増えた結果、お互いの役割を明確に理解し、助け合う行動をとるようになったという結果も得られています。

結局のところ、コミュニケーションが大事なのです。

4.記述しきれないジョブ

伊達さん:ここまでの章で、ジョブ型雇用において職務記述書を作成すると2つのメリットがあると言われていることを紹介してきました。

一方で、職務記述書を作成するだけでは不十分であり、あくまでもコミュニケーションが重要であると述べてきました。

ここで1つ疑問が挙げられます。

なぜ仕事内容の記述だけでは不十分なのでしょうか?

結論、仕事内容を記述しきるのは難しいからです。それではなぜ、難しいのかを考えてみましょう。

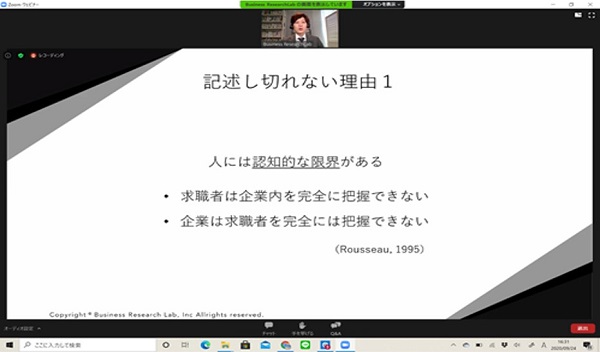

仕事内容(ジョブ)を記述しきれない理由

仕事内容を職務記述書に記述しきれない理由は次の2点です。

- 人には認知的な限界があるため

- 将来は完全には予測できないため

企業も求職者を完全に理解することは難しいと言えます。こうしたことは、人の認知に限界があるため当然です。

また、将来は変化するため、完全には予測できません。

この2つの理由から、職務記述書に仕事内容を記述しきるのは不可能と言えます。

では、職務記述書に仕事内容を記述しきれないのであれば、なぜ海外ではジョブ型雇用が上手く行っているのでしょうか?

これはアメリカの場合、職務記述書で仕事内容を「ある程度」示すことが前提となっているためです。さらに、IT業界など職務の変更が頻繁に起こるところでは仕事内容の記述が曖昧になっているのです。

アメリカ以外の各国でも、「仕事内容は記述しきれない」を前提とした対応がなされています。

ドイツでは職務記述書を詳細に作り込みませんし、フランスでは非幹部の職務記述書は詳細に書かれますが、幹部の職務記述書は抽象的になります。

さらに、職務記述書をなくす企業も出てきているそうです。

仕事内容を記述しようとしても、結果的に記述しきれませんし、役割を明確に定めても役割外の仕事が絶対に発生してしまうことを受け止め、各国はジョブ型雇用に対応しています。

職務記述書で記述されていない役割外の仕事:組織市民行動をどれだけとれるか

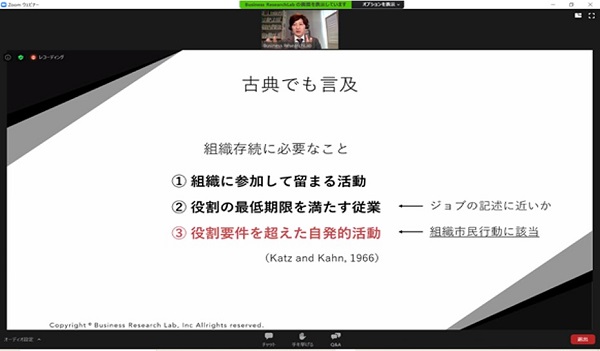

ここで、「組織市民行動」という言葉をご紹介します。

組織市民行動とは、職務記述書に記述されていない役割外の仕事を自ら取りに行く行動を指します。

組織市民行動が高くなると、集団レベル(組織)のパフォーマンスも高くなることが分かっています。

簡単に言えば、役割外の行動を取れる人が多ければ多いほど、組織は強くなるのです。

実は、組織市民行動が高ければ組織が強くなるということは、経営学の古典でも言及されてきました。

まとめ

ここまでをまとめると、次の通りです。

- ジョブ型雇用における職務記述書の中で、仕事内容は記述しきれない(人の認知の限界/将来が完全に予測できないため)

- 職務記述書に記述しきれない「役割外の業務」が発生する

- 「役割外の行動」をどれだけ取れるかが重要。

5.仕事内容(ジョブ)を記述することのデメリット

前半に、仕事内容を記述することのメリットをお話してきましたが、最後にデメリットもご紹介したいと思います。

1つ目に、職務記述書に書いたことと現実の内容がずれる可能性が高くなる、というデメリットが挙げられます。

仕事内容を明確に書けば書くほど、現実とのズレが生じます。

そのため、職務記述書に沿った仕事が提供されなければ従業員の満足度は下がってしまうことが検証されています。

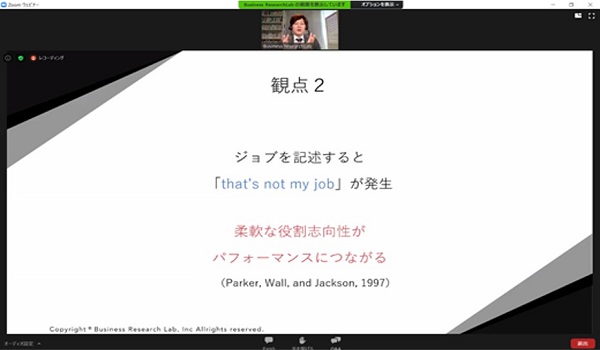

2つ目のデメリットは「That’s not my job」という事態が発生する点です。

職務記述書に書いていない仕事は私の仕事ではありませんと、断られる可能性が芽生えるのです。

職務記述書に記述されていない仕事をしないのではなく、柔軟な役割志向性(自分の役割を柔軟にとらえていく人)の方が高パフォーマンスにつながるという研究もあります。

視聴者とのQ&A

Q,コロナ禍でのコミュニケーションはどのようにおこなえばいいでしょうか?

伊達さん:

オンラインのコミュニケーションでは、タスク(仕事)とリレーション(関係性を維持・構築)の2者のうち、タスクに比重が置かれます。

要するに、関係性を維持・構築するためのコミュニケーションが減少しやすくなるため、それを意識的に行う必要があります。

Q,日本の場合は管理職からジョブ型雇用を導入する印象がありますが、この点をどう思いますか?

伊達さん:複数の企業で幹部人材へジョブ型雇用を取り入れていました。

幹部は責任が明確な傾向があるので、仕事内容(ジョブ)の記述がしやすいと考えられているのかもしれません。

個人的には、幹部のように責任が明確なポジションや、業務の内容がシンプルなものからジョブ型雇用の導入を進めようとするのでは?と思います。

Q,役割外行動を進めていくためのポイントはありますか?

伊達さん:役割外行動を促していくためには、職務満足度に着目すると良いでしょう。

仕事に満足して働いている人は、自分の役割を超えた行動をとる傾向があるためです。

従業員が活き活きと働ける環境をつくっていけば、おのずと職務満足が高まり、役割外行動が増えていきます。

Q,役割外行動をとれる人材=メンバーシップ型雇用の方がいいのでは?

伊達さん:メンバーシップ型雇用では役割がいっそう曖昧です。

しかし、役割曖昧性の状態はストレスがかかり、精神衛生上はあまり良くないものです。

この点から考えると、メンバーシップ型雇用でもジョブ型雇用と同様に、仕事内容を明確化する必要があります。

メンバーシップ型雇用で役割を明確にするためには、より一層コミュニケーションが必要になるでしょう。

まずは、今までの日本企業が持っていたメンバーシップ型雇用の良さを取り戻していくのが大事ではないでしょうか。