生産性、エンゲージメント向上など、さまざまな背景を受け徐々に注目を集めている「健康経営」。

今回は、ソニーグループのSMN株式会社で「健康経営」プロジェクトの立ち上げと推進をおこなってきた松本さんにお話を伺いました。

松本さんは、もともと健康経営に関する知見があったかというと、そうではありません。むしろ、当時は運動もせずに健康とはまったく無縁の人生を送っていたとのこと。

そんな「健康経営素人」の松本さんですが、どのように「健康経営」に着手し、推進してきたのでしょうか?そこには松本さんが積み重ねてきたノウハウが満載でした。

SMN社が具体的に実施した施策やその効果、その背景を探りながら「健康経営」の新たな魅力に迫ります。

目次

“よこしまスタート”で発足した健康経営プロジェクト

【人物紹介】松本裕文 | SMN株式会社 コーポレートカルチャー&リレーション推進準備室 室長/

経営企画管理部 総務課 課長

システムエンジニア、新規事業の立ち上げを経験し2017年1月にSMN株式会社へ入社。総務部へ配属後「健康経営」のプロジェクト立ち上げにアサインされ、3年間で約30個の健康経営施策を実施。2019年、SMN株式会社は健康経営優良法人ホワイト500に認定。

—本日はよろしくお願いします。はじめに、SMN株式会社が健康経営に取り組み始めたきっかけや、松本さんに課されたミッションについて教えてください。

松本さん:実は、私は健康にまったく興味がなく、健康経営も無縁のものだったんです。

もともとはシステムエンジニアだったのですが、その頃は長時間労働が当たり前で、夕方になるとデスクの上にポテチや栄養ドリンクが置いてあるような環境で働いていました。健康に気を配るタイプではなかったんです。

そんな私が健康経営に携わるきっかけとなったのは、「広告業界のイメージ悪化」です。

ちょうど私がSMNに入社したころは、広告業界で長時間労働に関する事件が起きたタイミングで、「広告業界=ブラック」という世間のイメージが強くなっていました。

ただ、SMNは広告業界の中でもホワイトな部類ですし、残業もそれほど多くなく、利益も出ていてかなりクリーンな経営をしていました。

また、弊社はAIを使ったプロダクトを持っており、そこに携わる優秀な人材を採用する必要があります。それなのに、広告業界全体のイメージが悪くなると、応募が集まりにくくなり、採用がかなり打撃を受けてしまうんです。

ですので、経営層が「このままではいけない、なにか対策を練らなければ…」と動き出したわけです。

そんなある日、会議の中で「松本さん、健康経営を進めて欲しいから、ちょっと調べて進めておいて」と私のところにいきなりボールが飛んできたんです。

健康経営に取り組めば、企業の良いブランディングにつながり広告業界のブラックなイメージを回避できるのではないかと経営層は考えたのではないでしょうか。

そんな邪(よこしま)な理由で、当社の健康経営施策が始まったのです。私はこれを“よこしまスタート”と言っています(笑)

—はじめはブランディング目的だったのですね。なぜ松本さんが担当に選ばれたのでしょうか?

松本さん:私が担当に選ばれたのは、これまでのキャリアの経験が関係していると思います。

もともと私はSMNには総務として入社していて、「総務・コーポレートシステム(情シス)・セキュリティー」の3本柱で仕事をする予定でした。

ただ、私は今までのキャリアで新規事業や会社の立ち上げに参画していたり、何かと「0→1」の経験があったんですよね。

この理由で、手前味噌ですが「松本ならなんとかしてくれる」と期待をこめて、健康経営の責任者を任されたのかもしれません。

いずれにせよ、そんなきっかけから、SMNの健康経営のプロジェクトが始まりました。

健康経営について右も左もわからない。頼ったのは「Google先生」

—健康経営にいざ取り組むときに、最初は何から手を付けられたのですか?

松本さん:最初はGoogleで「健康経営とは」とWebで調べるところから始めました。健康経営に関しての知識はゼロですし、本当に何もわからない状況でしたから、インターネットで検索するしかなかったんです。

もうひとつおこなったことは、健康経営に詳しそうな人に知り合いづてに会いに行ったことです。

私は今まで何度か転職をしてきましたが、前の前の会社で健康経営優良法人や健康経営銘柄を取得したところがあったことを思い出したんです。

そこで、知り合いづてをたどりながら、健康経営を先駆けて進めている先輩方のもとへ情報収集をしに行きました。

健康経営について調べ始めると、意外といろいろな会社が「健康経営優良法人ホワイト500」を取っていることに気が付きました。

さらに調べていくと、取引先やお得意先の会社さんも健康経営に積極的に取り組まれていることもわかってきました。そこで、取引先にご連絡して、「健康経営の担当者につなげてもらえませんか?」とお願いをしてみたんです。

そして、担当者の方に、「SMNも健康経営に取り組もうと考えているので、どのような施策をしているのか教えてください」と聞くと、快く教えて下さいました。

健康経営に関わっている皆さんは、本当に優しい方が多いと感じました。

従業員の健康やシアワセに対して真剣に考える人が多く、みんな喜んで教えてくれるので、どんどん他社の健康経営担当者さんに話を聞きに行くことができました。

経済産業省の考える「健康経営の定義」とSMN社の「健康経営の定義」の違い

—そもそも、松本さんが考える、健康経営とはどのようなものなのでしょうか?

松本さん:まず、健康経営については、経済産業省が次のようにまとめています。

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、 健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。

【参考】経済産業省 ヘルスケア産業課

この定義をもう少しかみ砕くと「健康経営の施策で健康になることで、経済を活性化し利益を出してくださいね」と読み取ることができます。

実は、私はどうしてもこの解釈がしっくり来ませんでした。健康とは本来、個人のため、自分自身のためにあるものですよね。

誰かに言われて健康になるのは違うなと思いますし、いくら仕事とはいえ、経営や利益のために皆さん健康になってくださいね、という考えは本気で個人の健康とかシアワセを考え始めると、腹落ちできなくなりました。

SMNが健康経営を始めたきっかけである「従業員が健康になれば企業のブランディングが良くなる」という発想も、本質的にはちがうんじゃないかと考えています。

そこでSMNでは、健康経営の目的を「個人のシアワセサポート」と再定義しました。

「会社の売上のために健康になってほしい」というよりも「一緒に働く従業員みんなのシアワセサポートのために健康経営をやります。

そしてその結果として組織のシアワセが実現されるはず」というメッセージの方が受け入れてもらいやすいと考えたのです。

個人のシアワセサポートのために進めた30個の施策と従業員への影響

—Googleや知り合いづてで健康経営の知識を身に付けた後、具体的な施策を開始したころのお話を聞かせていただけますか。

松本さん:たくさんの健康経営に関する情報を集める中で印象に残った言葉があります。

健康経営の先駆者として有名なDeNAの平井さんが、『1年間で100の施策をやったけど、100個やったら全然意味がなかった』とおっしゃっていたことに驚いたんです。

100個もやって意味がないということは、それだけ数をやっても健康経営には正解がないということです。

この言葉から、まずは行動してみないと何もわからないということ、小さな施策も迷わずにやってみるかと考えることができました。

そこでSMNでは、健康経営を「ショク(食)・カラダ(体)・ココロ(心)、それを支えるカンキョウ(環境)」という4つのカテゴリーに分けて、まずはショク(食)の取り組みである社内の「食育マルシェ」にトライしていきました。

SMN社の健康経営「ショク(食)カテゴリー」取り組み例

■「ショク(食)」に関する取り組み■

- 施策1:食育マルシェ

- 施策2:Work Performance Plus

- 施策3:九州(宮崎)の健康野菜導入

- 施策4:SodaStream(炭酸水)

- 施策5:KIRIN naturals(スムージー)

- 施策6:オフィスおかん

松本さん:食育マルシェは、月1で開催される食育講座付き野菜販売です。

野菜ソムリエが今日の野菜の食べ方、栄養素はなにかと話してくれて、農家直送の朝どれ野菜を50円で買えるという取り組みです。

ほかにも、ショク(食)に関する施策からどんどんトライしていきました。健康と聞いた時に、食や運動に関する施策が従業員にとって馴染みやすいかなと思ったからです。

アンケートで見えてきた従業員の変化

—健康経営の施策を実施するにあたって、目標はどこに置いていたのでしょうか?

松本さん:健康経営を積極的に進めていることを証明するためにも、健康経営優良法人ホワイト500という認定を取得することをひとつの目標に設定していました。

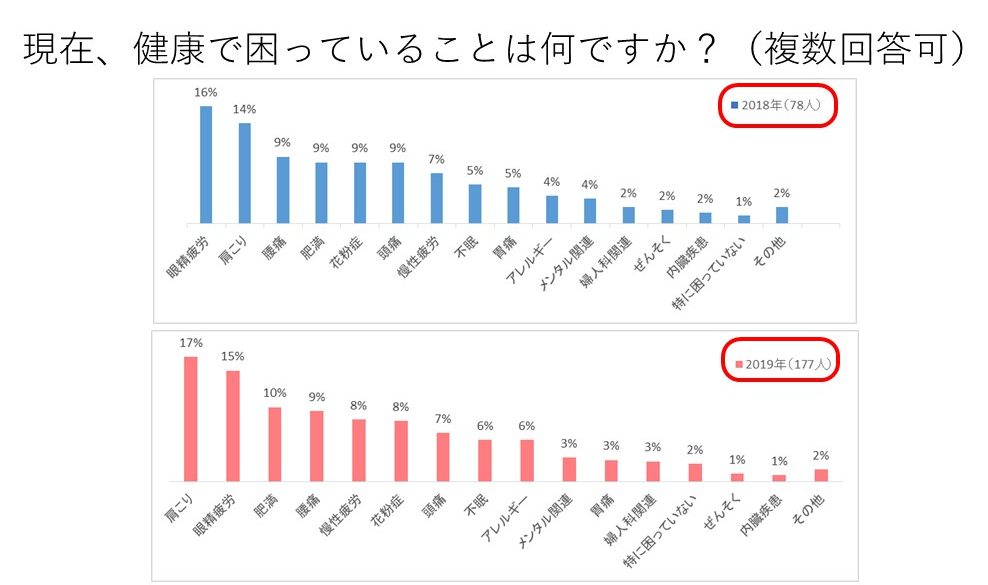

この過程で、従業員にアンケートを実施しました。2018年と2019年のアンケート結果をお見せしますね。

松本さん:アンケートの結果で注目すべきポイントは、グラフの回答結果ではなく回答率です。

2018年に健康経営の取り組みに関するアンケートに答えてくれたのは78名、そして2019年にはなんと177名の回答者数になっています。

200名弱の会社の中で、少しずつではあるものの「何かやってるな」と健康経営の取り組みが認知されてきたことの証明になっています。

弊社の平均年齢は32歳で、20代の若手がたくさんいます。今も昔も若者は美意識は高くても、健康を気にしている人は少ないのではないでしょうか。

実際に、2018年のアンケートを取ったときは、健康に対して無関心層が少数派でした。

無関心からスタートし、とにかく諦めないで施策を実施し続けたことで、健康経営に関心を持つレベルまで引き上げることができました。とにかく継続していくことが大事だと実感したアンケートでした。

全員にヒットするものはない・全員がシアワセを感じる共通解はない

—健康経営の施策が多くあり、どの施策がヒットするかわからない状況では、なかなか複数の施策にチャレンジできないのではないでしょうか。

松本さん:必ずしも全員の従業員にヒットして、全員がシアワセを感じる健康経営の施策はないと考えたほうがいいでしょう。

そこで、DeNAの平井さんのように、100個くらい施策を投じてみて、自社にフィットするものをちょっとずつ取り入れていけばいいのかなと思います。

そもそも健康に関する意識は、ライフイベントにも大きく左右されるものです。

たとえば、「カラダ(体)」カテゴリーの取り組みで、エムスリーさんの「24時間医師相談サービス」を導入しているのですが、これはライフイベントの有無によって大きく価値が変わるものだと実感しています。

この施策は、本物のお医者さんに病気のことについてネット上でいつでも相談できるサービスなのですが、従業員全員が毎日病気の相談をするとは限りません。

歳を重ねる中で、一人暮らしをはじめた、結婚して子どもが産まれた、親の介護が必要になったなどライフイベントが起こる中で、いざという時にお医者さんに相談できるから安心と思えるものですよね。

このように、施策を実施したタイミングで全員にヒットして、全員がシアワセを感じることはありません。万が一のときに備えられる、安心できる環境があるということが、健康経営なのだと実感しています。

予算どりは少しずつ積立式がポイント

—結果を数値で測りにくい健康経営は、どこまでコストをかけるべきか悩む経営者が多そうです。健康予算の確保は難しくないのでしょうか。

松本さん:健康経営の予算の確保は、ポイントを貯めていくように、ちょっとずつ積み上げる方法が良いと思います。

まずはライトな施策を取り入れて、1人でも2人でも喜んでいる人がいれば、その人たちの実際の声をしっかりと拾いに行きます。

先にお伝えした通り、施策を投じて全従業員が喜んでくれるわけではありません。しかし、1人でも従業員がシアワセそうにしている姿を経営陣が見たら「せっかく楽しんでくれているなら、止める必要はない」と考えるのではないでしょうか。

健康経営は日本の会社でまだ浸透していないからこそ、経営陣には少しずつアプローチしていくべきだと思っています。

メディア露出を増やし社外に協力者を持つことで継続させる

—健康経営を継続していく上でのコツや、やって良かったことはどのようなことですか?

松本さん:健康経営を推し進めていく上でのポイントとして、積極的にメディア露出をして社外に協力者を持つことだと考えています。

健康経営の取り組みを始めてから、WBSのような情報番組を始め、複数のWebメディアに取り上げていただくことができました。

これは、健康経営を進める上で資金が潤沢にない状況だからこそ、アーリーアダプターになることを心掛けていた結果だと考えています。

たとえば、SMNでは「ショク(食)」カテゴリーの施策で、「KIRIN naturals」というスムージーを社内販売しています。

KIRIN naturalsは、「朝ごはんとして飲むこともできて、栄養も手軽にとれるスムージーはないだろうか」と思い、『朝 スムージー』とネットで検索してみてたまたま見つけた商品でした。

商品の販売はスタートしていなかったのですが、さっそく問い合わせてみました。キリンビバレッジさんにとっては、商品をこれから宣伝していきたいタイミングで、「弊社が導入第一号になりますよ!」って言ったら、「お互いにぜひ!」となりました。

そして、スムージーを健康経営に導入した事例としてWBSから取材が入り、SMNは導入先の会社事例として無料でTVに出演することができました。

松本さん:このように、TVや取材記事のご依頼は積極的にお受けしたり、ソニーグループ向けにもセミナーを実施したりといった活動を続けると、社内の無関心層にも効果が出てきます。

もともと、SMNは健康経営に対して無関心層がたくさんいたからこそ、外側のメディアから攻めていくことが効果的だったのだと思います。

営業が商談先で、「このあいだTVで取り上げられていましたね。健康経営の取り組みやっているのですね」と言われると、営業自身も「そういえば、松本さんが健康経営のことをやっていたな」と、認識をしてもらうことができます。

社内だけではなく社外の協力者を持つことで、健康経営に対しての関心を高めてもらうことがポイントでしょう。

健康経営の結果は数値でははかれない

—健康経営で難しいと感じることはありますか?

松本さん:健康経営を続けていて難しいことは、個人の健康状態を数値化して結果を確認することです。健康経営の施策をしたから健康になったのか、どこで結果を取るのかは非常に難しいのです。

SMNでは、「健康経営が会社の文化としてしっかり根付いているか」「会社の風土として、従業員から一定の評価を得ているのか」といった定性的な声を集めて、施策の効果があったかどうかを判断しています。

具体的な数値で判断するのではなく、従業員が喜んでいるのかどうかを見ていくのです。

また、喜んでいる従業員の人数が多いか少ないかの量で判断するわけではありません。

先ほども例にあげた通り、ハイパフォーマーが「この施策をやりたい!」と声をあげてくれていれば、その施策は続けるべきだと考えています。

ひとりでも「すごいいいですね、このサービス」と言う人がいれば、継続を検討すべきだととらえるのです。

健康経営の結果が出ているのかどうか、経営陣に問われたときは「健康やシアワセってがっつり定量的に、そして短期的に結果はでません。

社内研修を実施したところですぐに成果が表れるものではないですよね?そもそも社内研修自体、必ずポジティブな結果が出るものとは限りません。

それに比べたら健康経営は続ければ「必ず」個人と組織にポジティブな結果をもたらします!日本企業にとって新規事業なので前例はないですが。。。」と、何度も伝えるようにしています。

たとえば、日本の会社では入社後の新人研修や、定期的なマネージャー研修をやりますよね。従業員研修は、いわゆる日本企業に対する組織論が背景にあり、とくに結果や数字も求めずやるべきだからやっているだけでしょう。

この日本のご時世で健康経営が必要だからやるのであって、企業が成長する上での大切な施策のひとつだよねと伝えると、みんな腹落ちしやすくなります。

—逆に施策の止め時はあるのでしょうか。

松本さん:ひとりでも喜んでいる従業員がいれば施策は続ける価値があるものの、「施策が本当に健康につながっているのか?」という目線は持つべきかと思います。

SMNでは以前、sodastreamという炭酸水をつくるマシンを取り入れてみたのですが、従業員から人気はあったものの施策を取りやめました。

たしかに炭酸水を飲めることは喜んでもらえるし人気はあったのですが、これは健康につながっているのではなく「単にお得だから使っている」のでは?と感じたためです。

定量的に、この施策に意味あるかどうかは測りづらいため見極めは難しいのですが、SMNの健康経営の目的であるシアワセにつながっているかどうかを慎重に見て判断をしています。

数値で結果が見れない中で実感した”健康経営での変化”

—企業のブランディング目的で始めた健康経営ですが、改めて実施してみてどうでしたか?

松本さん:会社から働く人たちへのサポートの厚みが増したことによって、会社を好きになってくれる人が増えたと感じています。

離職率は、相関関係や上下関係によって影響するため、健康経営の施策を投じることで離職率が下がったかどうか判断するのは難しいのですが、企業の採用にはインパクトがありました。

SMNでは新卒採用、中途採用ともに実施していますが、皆さん企業の評判や口コミサイトをしっかりと見てきてくれます。

中途従業員の選考の中で、「御社はシアワセというキーワードを使っているのですね」と、健康経営の取り組みについて質問されることもあります。

SMNはもともと、良くも悪くも企業文化や風土の色がない会社でした。「SMNってどんな会社だっけ?」と言われても、会社を表現できるキーワードが何もなかったんです。

しかし、健康経営を実施した今、採用・広報・企業文化の醸成につながっていると実感しています。

そして、「SMNさんって凄く良い文化の会社だよね」「シアワセをキーワードにしている会社だよね」と言われるように、SMNにもっと色を付けたいと思うようになりました。

今後もいろいろな施策を、あえてオープンスペースでやることで、経営陣から「あれは何だか楽しそうだな、社員の笑顔が増えたなぁ」と思わせるように仕向けていこうと思っています。

これから健康経営に取り組みたい方へ

—これから健康経営に取り組んでいきたい企業の皆さんへアドバイスをお願いします。

松本さん:健康経営は結果が測りづらいため、心が折れそうになることも多いと思います。

ですが、社外には応援してくれる人がいっぱいいるので、自分にとっての支えを見つけておくと良いのではないでしょうか。社外の方とのつながりを持つことはおすすめです。

各企業で健康経営の施策を担当している方々は、「アドバイスをください」とお願いすれば、皆さん快く助けてくれる方が多いです。外側の力を借りながら自分が取り組んでいる健康経営に意義を見出すと、続けていきやすいと思います。

健康経営は日本にとっての新規事業だと考えています。新規事業を立ち上げるときは、強い想いや熱量が大事ですよね。

超高齢化社会の日本の未来のために、“健康経営という新規事業”をやっているのだと考えてみても良いのではないでしょうか。

まとめ

健康経営のプロジェクトは結果が数値で測りづらいため、予算確保が難しいと感じていました。

今回のSMNの取材を通じて、「結果が分かりづらいからこそ積極的に施策を投じること」や、アーリーアダプターになることが重要なのだと学ぶことができました。

健康経営に無関心だった従業員が徐々に興味を持ちはじめ、採用や企業のブランディング強化につながったのは非常に素晴らしい事例だと思います。

オープンな施策をコツコツ継続し続けることが、健康経営のポイントだと感じました。