「この案件は稟議にかけておいて」「稟議が通らなければ発注はできない」など、「稟議(りんぎ)」は社会人になるとよく耳にするワードの一つでしょう。

しかし、1度の稟議書の提出で全ての稟議を通すことは難しいです。

稟議を提出する側は「上司が稟議を通してくれない」、稟議を承認する側は「部下の稟議に不備が多すぎる」などお互いに不満を抱えているケースも多いのではないでしょうか。

本記事では、通る稟議書に共通する特徴と効果的に伝えるためのポイントを漏らさずに書けるテンプレートを合わせてわかりやすくご紹介します。

目次

1.そもそも稟議・稟議書とは?

稟議とは簡単に言うと「組織内での意思決定を、会議を通すことなく書面で回覧することによって承認を得る手続き」のことです。

どんな場面で必要になるのか

「個人の権限では決定できないが、会議を開いて上司の時間を割く必要がない事柄」について承認を得たい際に稟議は用いられます。

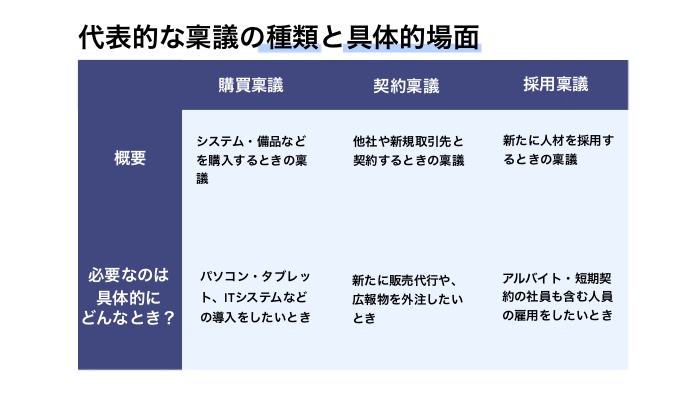

代表的な稟議が必要となる場面は以下の3つが挙げられます。

- 他社と契約を結ぶときの稟議(契約稟議)

- 購買全体に関する稟議(購買稟議)

- 新しい社員などを採用するときの稟議(採用稟議)

それぞれの詳細と稟議書のテンプレートについては第3章でご説明します。

2.わかりやすい稟議書の書き方と3つのポイント

ではここからは「通る稟議書を書く・書かせるためには?」について考えていきましょう。

2-1.書く上で注意したい3つのポイント

2-1-1.目的と手段が明確でわかりやすいこと

「稟議書が通る」ということは、以下の2つが揃って初めて実現します。

- 第三者(意思決定者)に稟議の内容が正しく伝わること

- 第三者(意思決定者)が稟議の内容に意義を感じること

そのために意識すべきことは以下の3つです。

- 初めてみた人に「目的」が端的に伝わること

- なぜその目的を達成する必要があるのか「理由」が明確であること

- そのための「手段」が目的を実現するために適切であること

この3つが整理されていて正しく伝われば、最も大事な部分はクリアされていると言えるでしょう。

逆に、「目的」「理由」「手段」のいずれかがしっかり考えられてない稟議書は意思決定者に疑問を持たれてしまう可能性が高いです。

2-1-2.本気度が伝わること

稟議の良さは内容だけで決まるものでもありません。

稟議とは元は起案者がいて、起案者の提案に対して承認を求める人と人のコミュニケーションです。

そのため、稟議書を書いた本人の熱意があるとないとでは大きく差が出ます。

- どれだけ起案者がその稟議を通したいのか

- 稟議を通すだけでなく、実現できるのか

- その稟議の内容が実現すればどんな利益が生まれるのか

これらをアピールするつもりで稟議書の作成にのぞみましょう。

2-1-3.メリットがデメリットより上回ることを示す

決裁者にとって一番の判断材料となるのは稟議の内容が「会社の利益になるか」です。

したがって、稟議を通すためにはかかるコストよりも得られるメリットの方が大きいと感じてもらうことが必要です。

メリットの方が大きいことを示すには、

- メリット、デメリットがそれぞれ具体的で明確であること

- 比較ができるように数値等で定量化されていること

が重要になります。

2-2.マストで必要な項目

基本的に稟議書には以下の項目が必要となります。

それぞれ必要な項目に沿って簡潔に書くことがわかりやすい稟議書を書くための一番の近道です。

- 起案者・起案日・決裁日

- 件名

- 稟議の目的

- 稟議の理由

- 金額

下記にそれぞれの項目の詳細をご紹介します。

1.起案者・起案日・決裁日

稟議書には「いつ」「誰が」提案したものかを明記する必要があります。

また、決裁日はその日から稟議の内容が有効であることを示すため書き漏らすことのないようにしましょう。

2.件名

稟議書で一番最初に見られるのは件名です。

簡潔に書くことはもちろんですが、内容がイメージできるようにしっかりと考えて件名を書きましょう。

3.稟議の目的

ここでは稟議を通した先に得られるメリット・費用対効果を端的に示すことが求められます。

初めて見た人にとっても「それは必要だ!」と感じてもらえるにはどうすればいいかを考えて書けるとスムーズに承認をもらうことができるでしょう。

4.稟議の理由

目的を明確に示せたとしても、稟議そのものが正しく理解されたとは言えません。

ここでは、「なぜその手段が目的を達成するために必要なのか」を背景や経緯を合わせて示すようにしましょう。

代替案との比較や、リスクへの対処等も示すことができれば承認の際の判断がしやすくなるため有効です。

5.金額

金額については見積書を入手して、できる限り正確に記入します。

予算の内訳や支払い条件なども、併せて記載するとより説得力が増します。

3.3種類の稟議書それぞれの書き方を例文とテンプレートで解説!

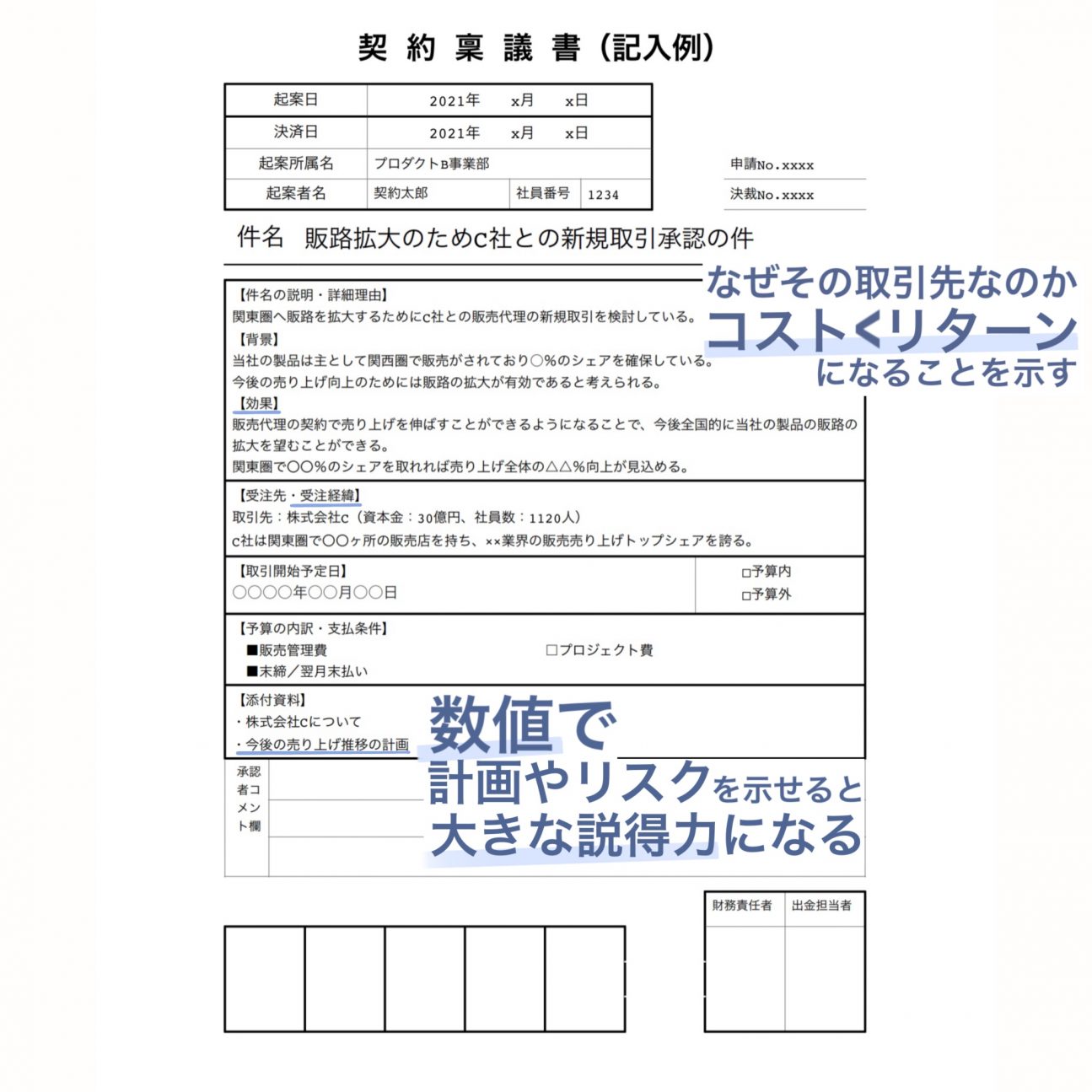

3-1.契約稟議

契約稟議とは「新規業者と契約を結ぶ際」に必要となる稟議です。

特にポイントとしては

- なぜその取引先が適切なのか

- 取引先が客観的に信用できるか

- その契約がメリットを生むのかどうか

という点で上長を納得させられるかが重要となります。

具体的にはどんな情報を載せるべきか、契約稟議の例文・記入例等は以下のテンプレートとともにまとめてありますので、ご活用ください。

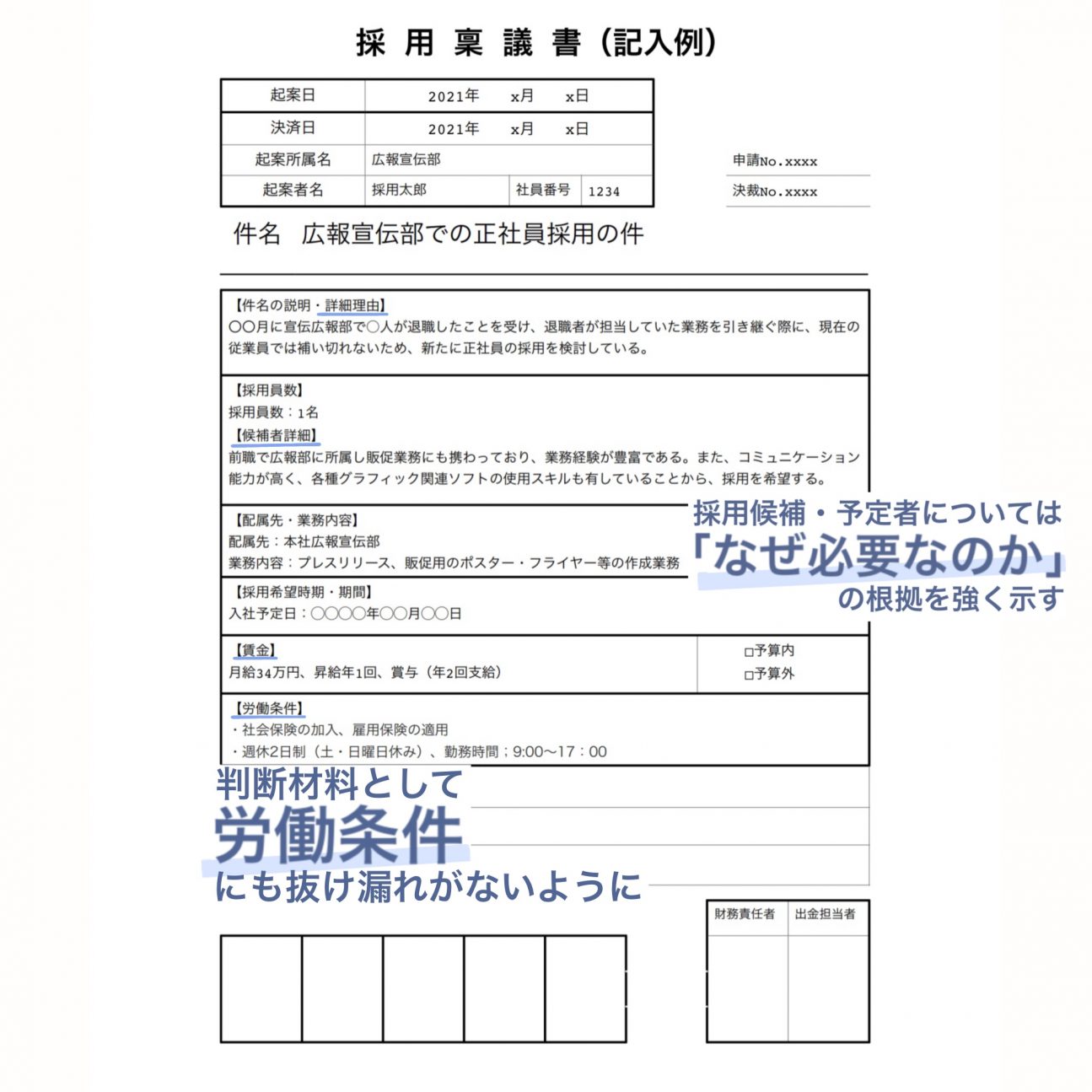

3-2.採用稟議

採用稟議とは「求人募集の開始・採用の際」に必要となる稟議です。

特にポイントとしては

- なぜ増員が必要なのか

- 採用候補者がどのような人材なのか

- どのくらいの期間・コスト・部署で採用するのか

という点で上長を納得させられるかが重要となります。

具体的にはどんな情報を載せるべきか、採用稟議の例文・記入例等は以下のテンプレートとともにまとめてありますので、ご活用ください。

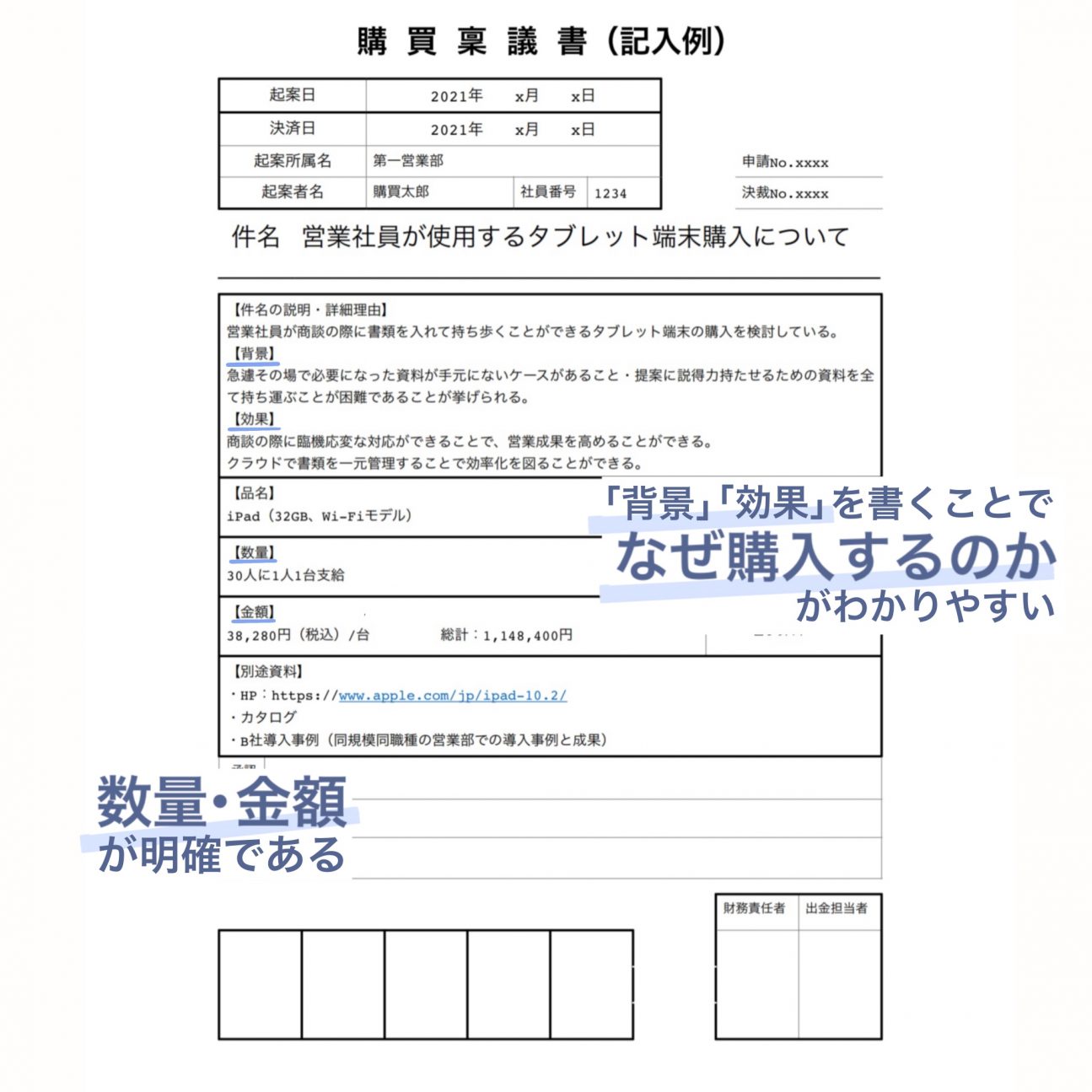

3-3.購買稟議

購買稟議とは「システム・業務で使用する物品を購入する際」に必要となる稟議です。

特にポイントとしては

- なぜ購入する必要があるのか

- 購入物の種類・必要数とその根拠

- 購入する物品の詳細がどのようなものか

という点で上長を納得させられるかが重要となります。

具体的にはどんな情報を載せるべきか、購買稟議の例文・記入例等は以下のテンプレートとともにまとめてありますので、ご活用ください。

稟議を通すことには当然大きなメリットがあります。

「なぜ稟議を通す必要があるのか」を正しく理解してより効果のある稟議書が書けるようになりましょう。

4-1.決裁者や上層部の人に対して会議を経ずに承認してもらうことができる

稟議の最大のメリットは「直接合わずに承認を得ることができる」ことです。

具体的には

- 関係者、意思決定者を集めた会議

- 会議に伴う日程調整

を完全になくすことができるというのが、大きなメリットとなります。

社内の意思決定が一つの部署内で完結するケースはほとんどありません。

よって、他部署や上層部も関わる承認の場面では稟議は特に有効な手段となります。

4-2.ボトムアップでの意思決定ができる

稟議書を書くのは基本的に現場の社員が中心になります。

そのため、稟議によってあがる議題は現場の声を強く反映していることになります。

また、稟議は日本独自の文化であり、合議制で歴史が動いてきた日本にフィットした形なのも現在まで浸透している理由でしょう。

稟議は本当に必要な意思決定が組織の上層部へと伝わる良い仕組みであると言えます。

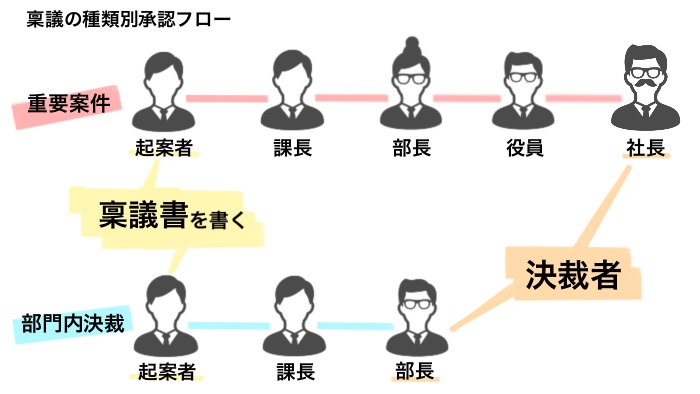

稟議の種類によってどのような承認フローになるのかは以下の図をご覧ください。

4-3.文書として残ることで内容を理解してもらいやすくなる

良い稟議書には

- 目的

- 理由

- コスト

- 得られる効果

- 考えられる代替案

が明確に記されています。

これによって口頭で説明せずとも、内容が理解されやすく事実確認が容易になります。

さらに、意思決定者にとっても内容の検討がしやすく、書面で残るため承認後に改めて内容を確認するときに役立つのは大きなメリットになるでしょう。

5.まとめ

今回は「稟議を通すためにはどうすればいいか」というテーマでしたが、稟議自体のゴールは通すことではなく、その先に利益を生むこと・目的を達成することです。

どうすれば伝わるのか。

どうすればより良い価値を生むことができるのか。

を一番に考えながら試行錯誤して、次々と稟議を通せるようになっていきましょう。