変形労働時間制では、制度によって休日のルールが定められており、遵守する必要があります。

今回は、変形労働時間制における休日のルールと、連続労働日数の上限を一定数延長が認められる「特定期間」、よくある質問についてわかりやすく解説します。

変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?

そのような方に向け、当サイトでは変形労働時間制の基本やシフト管理についてわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

「変形労働時間制を正確に理解したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。目次

1. そもそも変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、一定期間を平均して労働時間が週40時間以内であれば、特定の日や週について法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1日の労働時間を自由に設定できるだけでなく、月・年・週単位それぞれでの労働時間の設定をおこなうことができ、業務量に合わせたフレキシブルな労働時間の調整が可能です。

2. 変形労働時間制には3つのパターンがある

変形労働時間制には、「1年単位の変形労働時間制」「1ヶ月単位の変形労働時間制」「1週間単位の変形労働時間制」の3つのパターンが存在します。

以下、それぞれの変形労働時間制について簡単に説明します。

2-1. 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、季節によって繁忙期・閑散期と忙しさが異なる仕事に適した制度です。

この制度では、残業時間などに細かなルール設定があるため、導入を検討している場合にはあらかじめ確認をしておく必要があります。

2-2. 1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制は、月の暦日数にあわせて設定した法定労働時間の上限内で、日ごとに所定労働時間の調整ができます。原則、一定期間内の平均労働時間が週40時間以下である必要があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、同じ月内で忙しさに偏りがある仕事に適した制度です。

2-3. 1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の変形労働時間制は、曜日によって業務量に偏りがある場合などに適した制度です。基本的に、少人数規模の企業向けの制度であり、計画的な人員範囲が難しい場合に適しています。

そのため、1週間単位の変形労働時間制では、従業員数が30人未満の小売業や旅館・飲食店などのサービス業が対象となっています。

3. 変形労働時間制において遵守するべき休日のルール

変形労働時間制を自社に導入する際には、休日に関するルールについて正しく理解する必要があります。

まず変形労働時間制導入後の法定休日の日数に関しては、週に1日もしくは4週に4日以上の設定が義務付けられています。法定休日は、事前に就業規則に記載する必要があります。

その他の休日に関するルールは、1年単位・1ヶ月単位・1週間単位の3つのパターンごとに異なります。

ここでは、変形労働時間制の期間ごとの休日のルールについて解説します。

3-1. 1年単位の変形労働時間制の場合

1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、出勤日は連続週6日以内にする必要があります。

また休日については、年間休日数を最低でも85日間設ける必要があります。

3-2. 1ヶ月単位・1週間単位の変形労働時間制の場合

1ヶ月単位の変形労働時間制は、医療法人機関や介護事業所、運送業など休日日数が少ない企業・業種に多く採用されています。

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合、1年単位の変形労働時間制のような休日に関するルールは用意されていません。

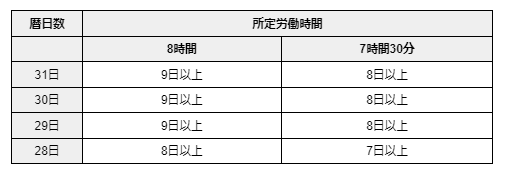

ただし、変形労働時間制で時間外労働を発生させないためには、1ヶ月で最低、以下の休日日数を確保しなければなりません。

1週間単位の変形労働時間制は、従業員が30人未満の小売業や旅館・料理店・飲食店の事業者が利用できる制度です。こちらにおいても、従業員の1日10時間までの労働時間が定められている以外は、休日に関してのルールは定められていません。

4. 1年単位の変動時間労働制で「特定期間」を導入すると12日間連続勤務が可能

1年単位の変動時間労働制を導入した場合においても、労使協定で定めた特定期間を導入した場合は、1週間に1回の休日を取得する必要があります。

特定期間とは、繁忙期などといった特に業務が忙しい期間として会社が定めたものを指します。

特定期間を導入した場合、連続する労働日数の制限についての指定はありません。1週間に1回の休日を取得できていれば問題なしとされるため、日曜日から土曜日までを1週間と考え、最初の日曜日を休日とし、次の週の土曜日に休日とすることも可能です。よって、特定期間を導入した場合には、12日間連続での勤務も認められるようになります。

ただ、特定期間はあくまでも例外的な扱いであるため、1年単位の変形労働時間制で対象期間にあたる日数の多くを特定期間とすることは認められません。また、一度設定し、労使協定を結んだ特定期間についての途中変更もできませんので、特定期間を設定する際には十分に注意しましょう。

4-1. 特定期間は労使協定で締結する必要がある

変形労働時間制の特定期間は、労使協定で締結しなければなりません。また、労使協定については、有効期限がすぎる前に、再提出をおこなう必要がありますので注意しましょう。

5. 変形労働時間制や休日に関するよくある疑問

ここまで変形労働時間制の種類や、休日にまつわるルールについて紹介しました。

ここからは変形労働時間制や休日に関して疑問をもちやすいポイントを3つ解説します。

5-1. 変形労働時間制で法定休日に労働したら割増賃金は発生する?

変形労働時間制を導入した場合においても、法定休日での労働には割増賃金が発生します。

1ヵ月単位・1週間単位の変形労働時間制においても、起算日が毎月1日の場合、遅くとも前月の最終日までにはシフトを提出する必要があります。直前になり法定休日を変更することはできないため、注意しましょう。

変形労働時間制におけるシフト作成や変更について気になる方は、当サイトで無料配布している「変形労働時間制の手引き」もご覧ください。本資料では、変形労働時間制でシフト変更が認められる条件やシフト変更する際の手順・注意点を解説しています。そのほか、変形労働時間制の概要や導入手順も解説しているため、法律に則った変形労働時間制の導入・管理がしたい方は、こちらのフォームから資料をダウンロードしてご活用ください。

5-2. 変形労働時間制と変形休日制の違いは?

変形労働時間制と似た言葉で、「変形休日制」があります。変形休日制とは、毎週法定休日を設けず、4週につき4日の法定休日を付与する制度です。

こちらを採用する場合には、就業規則にその旨と起算日を記す必要があります。

5-3. 変形労働時間制では有給休暇をどのように取得させればよい?

変形労働時間制においても、年次有給休暇の取得日は従業員自身が選択させる必要があります。有給休暇は暦日単位で付与されるものであるため、選択した日の所定労働時間を問わず1日分の休暇を付与します。

そのため1日10時間労働の日も1日6時間労働の日も、変わらず1日分として有給休暇を取得させ、賃金もその日を働いたものとみなして支払います。

ただし、時給制である場合は以下の3つのうち、どれかで計算することになります。

- 労働基準法第12条に定める平均賃金

- 取得日の所定労働時間分働いた場合に支払われる賃金

- 標準報酬月額÷暦日数の金額(この方法を採用する場合は、労使協定の締結が必須)

6. 1年単位の変形労働時間制では特定期間導入により12日間の連続勤務も可能

1年単位の変形労働時間制では、特定期間を導入することにより、12日間の連続勤務も可能となります。ただし、特定期間導入の際には、労使協定の締結が必要です。特定期間は例外的な取り扱いとなるため、対象日数の多くを特定期間に指定することはできないため、注意しましょう。

また、一度協定を結んだ特定期間を変更することも認められませんので、特定期間の設定は慎重におこなうようにしましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?

そのような方に向け、当サイトでは変形労働時間制の基本やシフト管理についてわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

「変形労働時間制を正確に理解したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。