事業継続計画を意味する「BCP対策」は、2004年の新潟県中越沖地震から注目され始め、2011年の東日本大震災をきっかけに定着が進みました。

皆さんも一度は耳にしたことがあるとは思いますが、自社のBCP対策が十分な内容かどうか、検討したことはありますか?

BCP対策は、決して自然災害のみに該当するのではなく、企業に起こりうる緊急事態全てに該当するものです。

本記事では、これからの企業経営に必要なBCP対策の種類や必要事項、策定の手順や知っておきたいポイントなどを解説します。

目次

1.BCP対策とは

BCPとは、Business Continuity Planの略で、日本語に訳すと「ビジネスを継続するための計画」を意味します。

BCP対策について、中小企業庁はこのように説明しています。

BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

よく「防災対策と何が違うの?」という疑問の声が挙がりますが、BCP対策は企業の非常時全般に該当するのに対し、防災対策は自然災害のみに該当する点で異なります。

たとえば、最近であれば「自社で新型コロナウイルスのクラスターが発生した場合にどうするか」も重要なBCP対策のテーマの一つになります。

1-1.BCP対策の目的

BCP対策の最大の目的は、「事業への影響を最小限に抑えること」です。

自然災害など従業員の安全を脅かすケースに関しては、「従業員の命や健康を守ること」が最も重要な目的となります。

BCP対策を正しく運用をすることで、重要な業務への被害が少なくなり、事業再開や継続が短期間で実現可能になります。

一方、対策をしておかなければ、重要業務を含む全ての業務が停滞し、会社全体として大きな損失を被るおそれがあります。

1-2.BCP対策をおこなうメリット

BCP対策をきちんとおこなうことで得ることができるメリットを、3つご紹介します。

①企業価値を高める

たとえば、大きな災害が起きた際、すぐに復旧できる企業としばらく業務が停止してしまう企業があれば、取引先として前者が選ばれることでしょう。

BCP対策をしっかりおこなっている企業は、そうでない企業に比べて取引先として選ばれやすく、大きな受注を受けやすくなります。

②企業や地域からの信用を得ることができる

BCP対策をおこなうことで、従業員やサプライチェーンを守る姿勢を示すことは、企業のイメージアップにもつながります。

また、①で挙げた「取引先として選ばれやすい」という基準は、安定した良い企業というイメージに直結すると考えられます。

③中長期的な経営戦略へつながることも

2でも説明しますが、BCP対策を策定する際、優先すべき事業を絞り込む過程が必要になります。

その際、現在の経営状況の見直しが不可欠となり、結果として定期的なBCP対策の検討が中長期的な経営戦略のブラッシュアップにつながる可能性があります。

1-3.BCP対策の種類

それでは、具体的にBCP対策にはどのような種類があるのでしょうか?

先ほど、BCP対策は企業の非常時全般に当てはまると説明しましたが、大きく分けて3つに分類することができます。

種類別に、マニュアルに記載する項目の例をご紹介します。

①自然災害

地震や水害、竜巻などが当てはまります。

- 避難方法

- 安否確認方法

- 被害状況の確認方法

- 人命救助の方法

- 停止した業務を復旧させる方法

- 緊急時の連絡先リストと連絡の優先順位

- 停電時復旧後のデータの取り扱い方法

などの項目を決めておく必要があります。

もちろん事業再開のためのデータ復旧や連絡先なども必要ですが、まずは従業員の安否確認のためのフローや避難方法の策定が最重要です。

②外的要因

仕入れ先の倒産やサイバー攻撃、テロなどが当てはまります。

- 社外への説明の手順、担当者

- 代替の仕入れ先リスト

- 代替のIT機器システムの使用方法

- 安否や健康状態の確認方法

- 取引先の連絡リストと連絡の優先順位

- データの復旧方法

などの項目が必須です。

データの漏洩や破損は、事業継続に大きな影響を及ぼす可能性があります。データのバックアップをおこなうサービスを活用するといった対策が必要です。

③内的要因

バイトテロや社員による秘密漏洩、不祥事による役員の退職などが当てはまります。

- 謝罪文の作成手順やテンプレート

- ケース別のシナリオ

- プレスリリース作成、記者会見開催の手順

- 取引先の連絡リストと連絡の優先順位

- 業務内容見直しの手順

- 労働力が激減した際の業務の優先順位(どの部署を稼働させ続けるか、など)

などの項目が必要です。

内的要因は、事業が完全に停滞する可能性は低いものの、ステークホルダーからの信頼失墜という重大な懸念事項があります。どのように情報開示し謝罪をするのかなど、広報の側面からクライシス・コミュニケーションについて検討することが必要です。

企業の非常事態は、決して自然災害だけではありません。外的要因や内的要因に関しても、有事の際に冷静に対応できるようにフローを用意しておく必要があります。

1-4.BCP対策の4段階

続いて、BCP対策の中身における基本的な流れをご紹介します。

経済産業省によると、BCP対策には、4つのフェーズがあります。

BCP発動フェーズ、業務再開フェーズ、業務回復フェーズ、全面復旧フェーズです。

①BCP発動フェーズ

非常事態が発生した際に、被害を最小限にとどめるためにおこなう初めの活動です。

発生事象の確認や安全確保、被害状況の確認、対応の優先順位の再決定など、これから対応する上で軸となる事項を確認していきます。

②業務再開フェーズ

初動対応後の計画になります。

人的資源、物的資源の確保、必要であれば代替オフィスの確保もおこないましょう。さらに、中核事業を停止させないために、復旧作業を実施する必要があります。

③業務回復フェーズ

業務再開フェーズが完了したら、次は平時の業務形態に戻すために回復のフェーズです。

中核事業の継続ができているか、その他データやオフィスの復旧状況を確認したのち、資源の再配置や追加の投入を検討します。

また、これらの作業をおこなう間に、全面復旧はいつ頃になりそうかの目途を立て、社内、必要があれば社外にも報告をします。

④全面復旧フェーズ

実際に全面復旧に向け、③で検討した資源を再配置し、代替運用を本格的におこないます。また、総括として、被害状況やステークホルダーへの影響のまとめや、再発防止策の検討、BCP対策の見直しなどを実施します。

また、①~④すべてのフェーズにおいて、クライシス・コミュニケーションの実施はマストです。広報担当者との連携が重要になります。

詳細な実施事項などは、経済産業省が発表している事業継続計画策定ガイドラインをご覧ください。

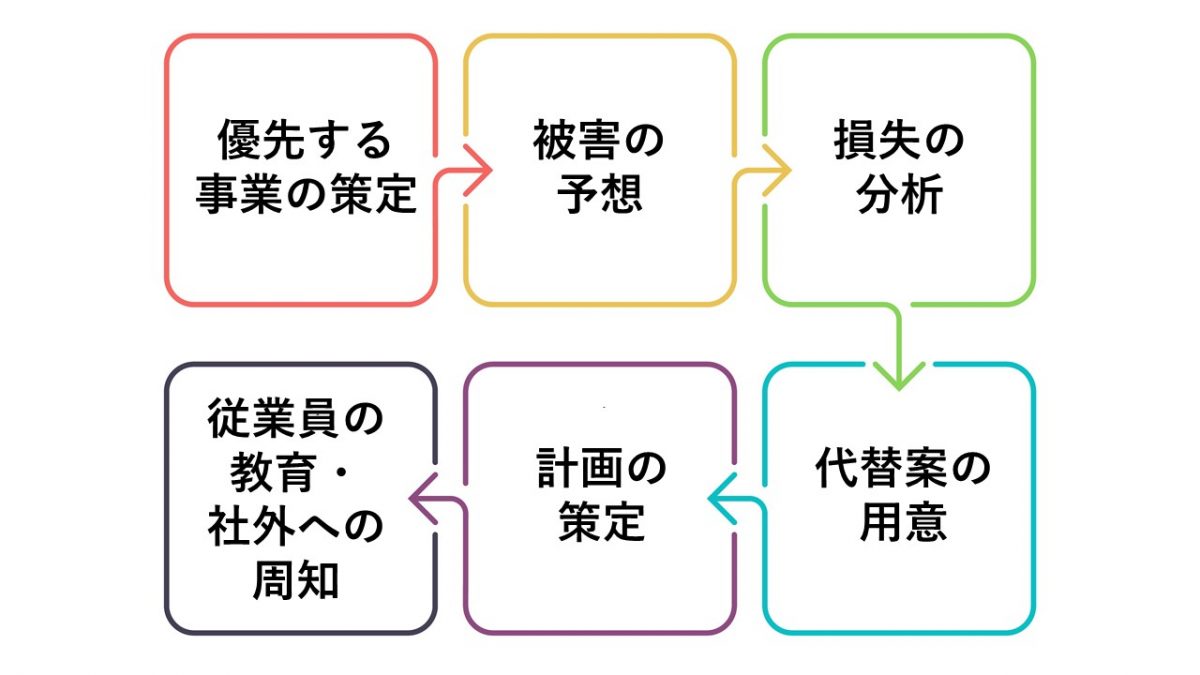

2.BCP対策策定の流れ

ここまで、BCP対策の種類や中身についてご説明してきました。

ここからは、実際に自社でBCP対策を策定するときの流れをご紹介します。

①優先して継続・復旧すべき事業を特定する

有事の際に、稼働させ続けるべき重要な事業を洗い出します。その際の選定基準は、利益、顧客関係などが挙げられます。

さらに、事業を洗い出した後は、その事業を継続するために何人の従業員が必要か、最低限必要な設備は何か、情報のバックアップは現状どう取ってあるのかなども検討、把握しておく必要があります。

②事業がどれくらいの被害を受けるか考える

自然災害、外的要因、内的要因それぞれのケースを想定し、①で特定した事業がどれくらい被害を受けるかを検討します。

復旧にかかる時間も同時に予想をし、目標復旧時間を決めます。

③損失を分析する

被害を受けた際の損失、さらに、復旧に必要な予算を計算し、全体の損失を算出します。

どれくらい自社でまかなえるのか、非常時に頼れる行政システムや組織はあるのか、政府の金融機関や保証協会からの保障制度は利用できるかも検討しましょう。

④事業継続のための代替案を用意する

これまでの分析を元に、どのように事業を継続をするか、プランの大枠を考えます。

臨時の従業員や拠点となる場所(その場所が使えなくなった場合の代替案も検討しましょう)、データのバックアップなど、事業継続のために必要なリソースを洗い出し、大まかな流れを完成させます。

⑤計画を策定する

④の大枠を元に、具体的な対策を検討します。

先述した、BCP発動フェーズ⇒業務再開フェーズ⇒業務回復フェーズ⇒全面復旧フェーズの4段階に沿って考えると、充実したマニュアルを作成することができます。

また、以下の5つの視点を忘れないようにしましょう。

(1)人的リソース:従業員の安否やオペレーション

(2)施設・設備:代替の施設や設備

(3)資金:損害補償や公的融資制度

(4)体制:リーダー不在の場合どうするか

(5)情報:データのバックアップ、代替IT機器の取り扱い

特に「情報」の視点は、IT化が進む近年、特に重要になっています。

業務に必要なデータを紛失したり破損したりすると、事業の継続は難しいでしょう。そこで、遠隔地でのデータのバックアップは必須といえます。

データのバックアップに関しては、外部のサービスを利用するのがおすすめです。

⑥従業員へ教育し、社外へ周知する

①~⑤が終われば、BCP対策策定の完了です。しかし、これで安心してはいけません。

策定後も、文化の定着、また定期的なテストによる定着度のチェックや内容の更新をしていく必要があります。

自然災害を想定したBCP対策の場合、避難訓練をはじめとしたロールプレイングを定期的におこなうことで、従業員への定着度を図り、運用・改善を繰り返すことが大切です。

3.まとめ

BCP対策についての理解は進みましたか?

自然災害だけではなく、テロやサイバー攻撃などの外的要因、社員の不祥事といった内的要因も、時には事業の存続を脅かす重大な危機となり得ます。

迅速かつ被害を最小限に抑えた対応をするためには、考えられるリスクを想定し、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

ぜひ、この記事を参考に、改めて自社のBCP対策の内容を検討し直してみてください。