36協定を正しく結び、適用させるには、適切な書き方の協定書と協定届が必要です。協定書について解説し、新様式に変更された36協定届の書き方を解説します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

1. 36協定書とは

36協定書は、使用者と労働者が36協定を締結するために作成する書面です。

時間外労働や休日労働に関して労使の間で話し合って決めた内容を記載し、使用者・労働者双方の代表が合意し、締結するのが36協定書です。この協定書を含んだ必要書類を労働基準監督署長に届け出ることで、企業は36協定を締結することができます。

36協定書に記載すべき内容や上限規制について知っておきましょう。

1-1. 36協定書に記載する内容

36協定書には労使間で合意した時間外労働、休日労働に関連する事項を、すべて記載する必要があります。決められた様式はありませんが、労働基準法に則って以下の5項目の明示が必要です。

- 時間外労働、休日労働をさせることができる労働者の範囲(業務の種類・労働者数)

- 時間外労働、休日労働させることができる期間

- 時間外労働、休日労働をさせる必要のある具体的事由

- 時間外労働、休日労働をさせることができる時間・日数

- 厚生労働省令で定める時間外労働、休日労働に関連する事項

なお、時間外労働・休日労働をさせることができる時間・日数は法律で上限は月45時間、年360時間以内と定められており、この上限内で労使協定を結ばなくてはなりません。

また、特別条項付きの36協定を結んでいる場合は、時間外労働が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計が年720時間未満が時間外労働の上限となります。加えて2ヶ月~6ヶ月のそれぞれの期間で時間外労働と休日労働の合計時間が月80時間以内を満たしている必要があります。

36協定書に以上の内容を記載したうえで労使間の合意を証明するために、使用者と労働者の代表者の署名・押印が必要です。

1-2. 36協定書の書式サンプルと用紙

36協定書は厚生労働省が公式に発表している書式がありません。そのため、前述の36協定書に記載する内容が全て記載されていて、なおかつ使用者と労働者代表の署名または記名押印がなされていれば、問題ありません。

36協定届と兼用する場合は36協定届の用紙と記入例が公開されているので、以下のURLからダウンロードして使うことができます。

1-3. 36協定書の取り扱い

36協定書は作成後、事業場内に3年間保管し、必要なときに閲覧できるようにしておく必要があります。ただし、36協定届とは違い、労働基準監督署長に提出する必要はありません。

保管中の36協定書の取り扱いは各事業場の判断に任せられますが、36協定で締結した内容は、使用者が労働者全員に内容を周知させる義務があります。

労働基準法では、以下のような周知方法が推奨されています。

- 事業場の分かりやすい場所に常時掲示する

- 労働者全員に書面で交付する

- 磁気テープや磁気ディスクに記録し、労働者が確認できる環境を整える

別途用意してもよいですが、36協定書のコピーをとり、掲示や配布をしても問題ありません。

2. 36協定書と36協定届の違い

しばしば混同される36協定書と36協定届の違いを解説します。

| 概要 | 押印と署名 | |

| 36協定書 | 労働基準法第36条に則って、36協定を結ぶために作成する | 必要 |

| 36協定届 | 締結した36協定を労働基準監督署長へ届け出るために作成する | 不要 |

36協定書は、36協定の内容が労使の間で合意・締結されたことを証明し、36協定届はその内容を労働基準監督署長に届け出るための書類です。36協定書は署名・押印が必須とされています。これは、36協定書が労使間の合意の証となる書類だからです。

一方の36協定届は労使間で締結した協定書を署名・押印が不要で、36協定書は署名・押印が必須です。36協定書労働基準監督署長に提出するために作成する書類のことです。新様式に変更後はこの36協定届に関しては基本的に押印や署名が不要になりました。

なお、36協定届を36協定書として使用することも可能で、その場合は36協定届にも使用者と労働者代表の署名・押印が必要になります。

36協定書は作成後、事業場内に保管し、必要なときに閲覧できるようにしておきます。36協定届とは違い、労働基準監督署長に提出する必要はありません。

3. 新様式になった36協定届

労働基準監督署長への届出をおこなう書類である36協定届は、2021年4月に新様式に変更されました。変更点を確認し、不備がないように書類を作成しましょう。

3-1. 押印・署名が原則不要に

押印・署名はさまざまな行政手続きで省かれるようになり、36協定届でも廃止されました。36協定書を作成し、別で36協定届を作成して提出する場合には、署名または記名押印が不要となります。ただし、36協定書と36協定届を兼用する場合には、36協定に署名または記名押印が必要となります。このようなケースで署名または記名押印がなかった場合、不備となり、受理に時間がかかるため注意しましょう。

3-2. 協定当事者に関連するチェックボックスの設置

36協定を結ぶ際の労働者の代表となる人物には、いくつかの条件が設けられています。それらの条件を満たしていることを、改めて確認するのがこのチェックボックスです。再度確認し、問題なければチェックをいれます。

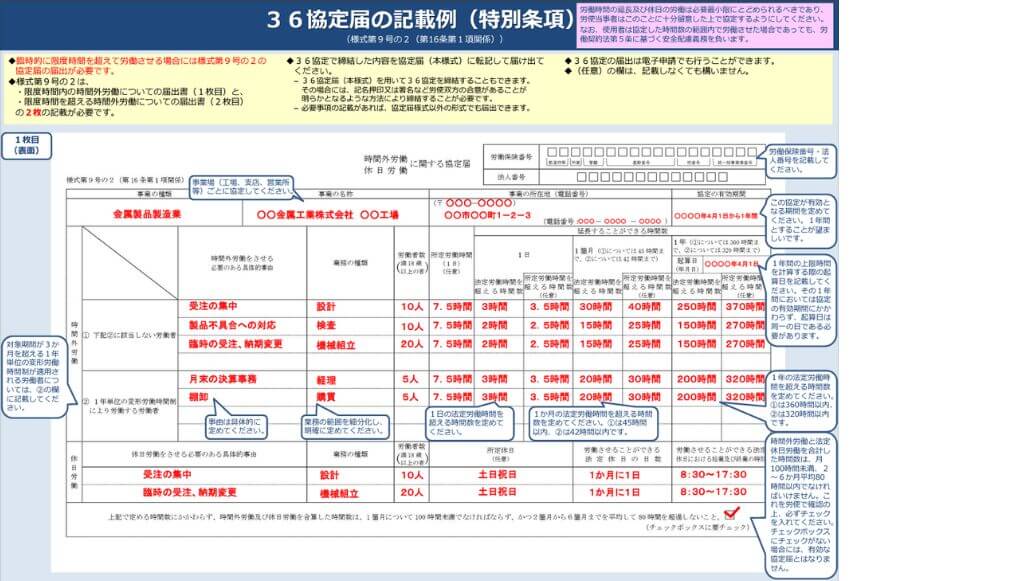

3-3. 特別条項の有無により、使う様式が異なる

旧様式では特別条項の有無に関わらず、同一の様式で届出をおこなっていました。しかし、新様式では特別条項有りの場合と、無しの場合では使用する様式が異なります。

特別条項なしの一般条項は様式9号で、特別条項付きの36協定は様式9号の2を準備する必要があります。記載内容も違いますので、誤った様式に記載しないように気を付けましょう。

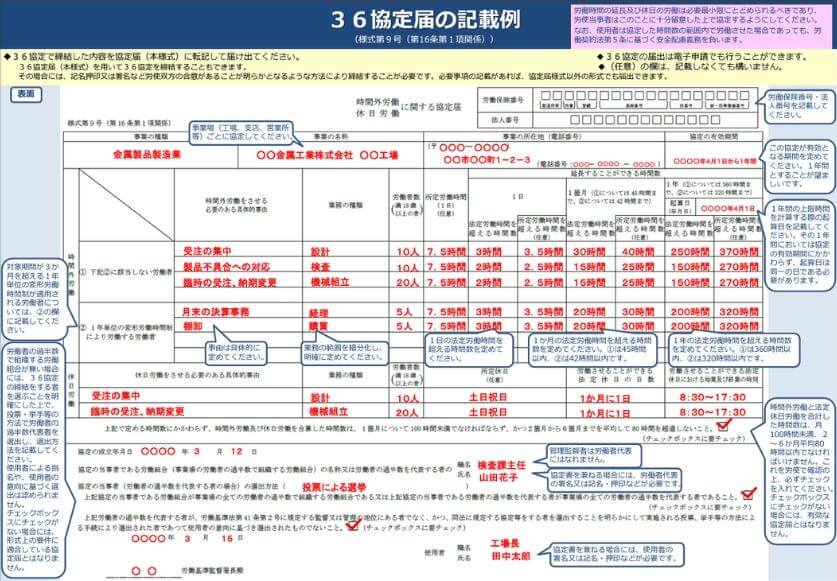

4. 【記載例】36協定届の書き方と注意点

36協定を締結する際の書類には協定書と協定届がありますが、36協定届は毎年提出が義務付けられており、その中でもいくつかの種類があります。ここでは、一般条項と特別条項の書き方と注意点を説明します。

一般条項の様式第9号では、労働基準法に基づき、時間外労働の上限である月45時間・年360時間(変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)内での労働を記載します。

一方、法定の限度を超える時間外労働の必要がある場合には、様式第9号の2を使用して協定届を提出する必要があります。

働き方改革関連法により、2019年から時間外労働に関する厳しい罰則が設けられています。一般条項と特別条項のどちらを使うとしても、上限を超えた時間外労働時間を設定することはできません。

また、36協定届には押印や署名が不要ですが、協定書を兼ねる場合はそれが必要です。これらを踏まえ、正確かつ具体的な内容で36協定届を作成しましょう。

4-1. 時間外労働の時間が月45時間・年360時間を超えない場合

月45時間・年360時間を超えない36協定を作成する際には、様式第9号を使用します。

厚生労働省の記載例によると、赤文字で示された部分は記入必須です。 記入が必須でない項目は、労働保険番号や個人番号、所定労働時間(1日)などです。

提出前には、時間外労働の時間が月45時間・年360時間に収まっているかを必ず確認しましょう。

4-1-1. 時間外労働をさせる事由は具体的に書かなければならない

時間外労働をさせる事由は、具体的に書かなければなりません。事由を曖昧にすると、労働監督基準署から問題視され、思いがけず起算日を逃すリスクがあるため、注意が必要です。

4-2. 特別条項を締結する場合

時間外労働が月45時間・年360時間を超える際は、特別条項を締結し、36協定届には様式第9号の2を使用する必要があります。1枚目の書き方は様式第9号と同様です。

4-2-1. 時間外労働と休日労働の合計が上限を超えてはならない

特別条項を締結する場合でも、時間外労働と休日労働の合計が法定の上限を超えないようにすることが重要です。 具体的には、以下の条件すべてを満たす必要があります。

- 年720時間以内(時間外労働のみ)

- 2〜6カ月の平均が80時間以内(時間外労働+休日労働)

- 月100時間未満(時間外労働+休日労働)

4-2-2. 恒常的な長時間労働を招くおそれがある事由は認められない

特別条項を締結する際、恒常的な長時間労働を招くおそれがある事由は認められません。例えば、「業務の都合上必要なとき」や「やむをえないとき」というようなあいまいな表現ではなく、具体的な状況を示す必要があります。

4-2-3. 健康確保措置を講ずる必要がある

一般条項の限度時間を超える労働を行う場合、健康確保措置を講じることが法律で義務付けられています。

これには、医師による面接指導や健康診断、深夜業の回数制限など、様々な具体的内容が含まれます。労働者の健康を守るため、代償休日の付与や休息時間の確保も重要です。さらに、心と体の相談窓口の設置や産業医による指導等も健康管理に役立ちます。

4-3-4. 必ず法定以上の割増率を設定する

特別条項に基づく時間外労働では、法定の割増賃金率が求められます。労働基準法では、時間外労働が月60時間までの部分について25%以上、60時間を超える場合は50%以上の割増率を設定することが義務です。さらに、月45時間を超え60時間の範囲についても25%を超える割増賃金率を設定することが望ましいとされています。

5. 36協定書・36協定届は労使協定を結ぶうえで重要な書面

36協定は従業員に時間外労働や休日労働をさせる際に必要な労使協定です。36協定書と36協定届は兼用が可能ですが、必ず準備しなくてはなりません。

また、36協定書と36協定届をそれぞれ別で準備する場合と兼用する場合では、署名や押印のルールが異なるので注意が必要です。記載事項が多く、ルールも複雑ですが、正しく締結して労働基準法に則った働き方ができる環境を整えましょう。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

引用:

引用: