タイで事業を成長させる際に必ず直面する「ヒト」の問題。海外のビジネスでは、商習慣の違いなどから一筋縄ではいかないことも多々あるのではないでしょうか。

今回はマツモトキヨシのタイ初進出を経て、コスメ・美容で有名なistyleにてタイで2店舗の立ち上げを成功させるなど、長年タイビジネスの第一線で活躍されている村上勇仁さんに、タイのビジネスで成功するために必要な、従業員の採用からマネジメント、タイ現地で必要な心構えについてお伺いしました。

村上 勇仁 | istyle Retail (Thailand)Co.,Ltd Managing Director

大学在学中に半導体の検査機器製造会社に入社。タイにて現地法人の設立をすべてマネージメントした後に工場長に就任し、工場にての製造、経理から人事まで管理。営業的な業務も工場運営と並行して兼任した後、本社に転属となり、顧客開拓/営業を経験する。

退職後、機械系商社に転職し、半導体製造装置の輸出入部にて、主に東南アジア及びヨーロッパへの輸出を営業として担当。その後、取引先である大阪の電機メーカーに海外営業として出向。

退職後、大手ドラッグストアに転職し、同社初の海外出店事業の主担当として現地市場調査、パートナーとの折衝、事業計画の立案などに携わる。合弁会社設立後はタイに出向し、主に戦略及びマーケティングの責任者として出店事業に従事。18店舗立ち上げたのち、化粧品専門店@cosme storeのタイ立上げ事業の責任者として現在の会社に転職。

目次

大学在学中に学生の身でありながら、採用から工場の操業まで幅広い業務を経験。

小学4年生の頃にタイに移住。

―村上さんはいつ頃からタイに住まれているのでしょうか?

村上さん:父親の仕事の関係で小学4年生の頃にタイに移住し、そこから26歳までタイに住んでいました。

小学生の頃はバンコクにある日本人学校、中学、高校はインターナショナルスクールに通い、卒業後はタマサート大学の経済学部国際学科に進学しました。

―タイ語が堪能でいらっしゃいますが、いつ頃から話せるようになったのですか?

村上さん:

中学、高校はインターナショナルスクールなので、基本的に授業は英語でおこなわれてました。

しかし、クラスにはタイ人が一番多かったので、授業以外はタイ語で友達と話していました。

そのような環境のおかげで、タイ語が一気に上達しましたが、大学に入学してからは学業と両立してビジネスもしていたので、高校生の時よりもさらにタイ語が上達したと思います。

大学時代、タイでビジネスを始める。

―大学在学中にビジネスをされていたのですか?

村上さん:はい。大学に入学してからは、親からの仕送りなしで生活していたんです。

そのため、アルバイトをはじめて、レストランマネージャーとして働くなど、自分の生活費や学費は自分で稼ぐという毎日でした。

そんな中、ちょうど大学生活の後半に差し掛かった頃、共通の知人を介して日本の起業家と知り合ったんです。

まだ設立されたばかりの精密機器関連の会社でしたが、彼はすでに日本で工場を自分で立ち上げていました。

また、当時のタイでは人件費が安く、真面目な国民性、手先も器用ということもあり、彼はその事業をタイでも展開しようとしていました。

そこで「タイで会社設立や工場の立ち上げを手伝ってほしい」とお声をいただいて、大学に行きながらでもできる仕事だったので、引き受けることにしたんです。

そこから会社登記をお手伝いしたり、工場にする場所を探し、機材を導入して生産ラインの確立をしたり、また人材の採用や教育などもおこなったりと、会社の設立に必要な準備を一通り経験したと思います。

―ファーストキャリアがタイで、かつ会社を設立とはかなり異色のキャリアを歩まれていますね。学業との両立は大変ではなかったですか?

村上さん:誰かが社長不在時の現地法人及び工場のマネジメントをしないといけなかったので、引き受けましたが、学業との両立はなかなかハードでしたね。

ただ、学生時代にそのような経験を積めたことで、ビジネスにおける知見がかなり広がったと思いますし、当時の苦労した経験も現在の業務などに活きている部分は多くあります。

―当時はどのようなことに苦労されたのですか?

村上さん:たくさんありますよ。笑

会社設立や工場立ち上げなど、主にマネジメントの役割を担当しており、それは経験としてよかったのですが、当時は自分のことをかなり勘違いしていました、、、。

―勘違いといいますと?

村上さん:今もそうですが、私はワーカホリックなので仕事をしているときが楽しいんですね。

その会社設立を任された頃もそうでしたが、当時は「仕事をしている時間が長ければ長いほど偉い」と勘違いしていたんです。

また当時のスタッフが私に対してリスペクトしてくれている事でいい気になっていました。

それって実は、本当に自分をリスペクトしているわけではなく、単純に自分が評価者であり、上司であり、給与を支払う立場の人間だから丁寧に対応してくれていただけなんですよね。

そこを理解しておらず、自分が偉いと勘違いしていたんです。

―勘違いに気づいた具体的なエピソードなどございますか?

村上さん:あれは本社の社長から「日本の会社に帰ってきてほしい」とオファーを受けたときです。

それまで日本で仕事をした経験がなかったので、すぐに承諾して日本で働くことにしました。

当時住んでいたアパートを引き払う際に不要なものがたくさんあるじゃないですか。

なので一緒に働いていた従業員のメンバーに「いらないものがあるけど、とりにくる?」って聞いてみると、「行きたいです」と言ってトラックに乗って家まできてくれたんですね。

その時はすごく嬉しそうにしていて、「彼らのためになってよかった」と思っていました。

その後、「一緒にご飯にいって、これまでの思い出話でもしよう」と考えていたのですが、彼らは自分がほしいものを一通りもらった瞬間、丁寧に「ありがとうございます。さようなら」って言って去っていきました。

衝撃的でしたね。「本当に欲しいものをもらいに来ただけなんだ」って思いました。

世の中にはメンバーが仕事や会社ではなく、上司についてくることがよくありますが、自分はそういう人にはなれていなかったなと。今でもなれているとは思ってませんが。

一方で、その経験から自分の大きな勘違いに気づくことができてよかったと思います。

数々の立ち上げを経験してたどり着いたマネジメントスタイルとは

マツモトキヨシの初進出、istyleにて2店舗オープンなどを経験。

―日本本社での経験を経て、8年後にまたタイに戻られました。

その当時、マツモトキヨシ様のタイ初進出に貢献されていますが、当時はどのような状況でしたか?

タイにて第2回目の生活を開始する機会を頂いたのですが、部門長として自分のチームも見る一方で、3人しかいない出向者の1人として店舗もより良くするために常に関わっていました。

以前の経験と同じくマネジメントとしての立場でしたが、「スタッフが丁寧に接してくれるのは私個人をリスペクトしてくれているわけではないぞ」と常に自分に言い聞かせていました。笑

一つ経験として苦労したのは、日本では有名なドラッグストアをタイで初めてオープンし営業するにあたり、日本とは違い店舗スタッフ全員が未経験者ばかりでした。

そんな中、よかれと思い細かく用意してあげたやり方が「唯一の正解」となってしまい以後ずっと改善されることなく続いてしまうケースが多々ありました。

マネジメントが決めすぎるとスタッフは何でも聞くだけになってしまい、彼女たちのクリエイティビティ―に蓋を閉めてしまっていたのではないかと思います。

より当事者意識を持ち試行錯誤を繰り返せる組織を作るためにはどうすればいいか、と考えることも増えました。

そんな駐在3年目の最中にistyleのタイ事業に携わるお話をいただきました。

istyleの目指す小売業と自分の方向性が一致していたんです。

istyleからいただいた話では、私が現地責任者としてアットコスメストアをタイに立ち上げるという話でした。

以前よりも裁量をもって活動できる環境でもあったので面白そうだなとも思い、istyleに入社しました。

これまでの経験から、istyleでは組織づくりを大幅に変更

―これまで数多くの立ち上げを経験されてきましたが、現在のistyleでは組織作りなどの点でどのような点を意識されていますか?

村上さん:今はマイクロマネジメントをしすぎないこと。ただし最低限のフレームは準備してあげる事を意識しています。

今回、新店舗立ち上げのポジションを任せてもらえる際に、メンバーたちが自ら考え、行動する環境を作り出そうと考えていました。

個人的な見解ですが、タイのオフィスに日本人がくると、全部決めてしまうんですね。

タイの従業員は日本人が決めたことを従うだけのような状況では、なかなか人材が育たないなと感じていました。

そのような状況を脱却したいなと思い、今回はあまり従業員には教えすぎないようにしています。

仕事の進め方などについても自分で考え、行動するようにしてもらっています。

ただし、このやり方では実行されるべき基礎的なワークもおかしなことになり会社に迷惑をかけた反省点もあります。

そのため、押さえるべき点は押さえてからのエンパワーメントが理想的ではないでしょうか。

―確かにあまり介入しすぎたり、日本人だけで決めすぎたりするのもよくないかもしれません。裁量を与える代わりに設定しているルールなどありますか?

村上さん:この会社に設けているルールとしてはまずは質問をすること。

疑問をそのまま残さないということが大事ですね。

例えば、なにか仕事に関するレクチャーだったり、打ち合わせをする上で、その場で延々と質問をしてもらうことは全然いいと思っています。

一方で、わかっているふりをすることはNGです。

こちらとしてもわかっている前提で話をしているので最終的に話が噛みあわなくなって、結果的に時間の無駄になってしまいますよね。

なので疑問に感じたことはその都度質問するように呼びかけています。

他にタスク管理についてはとくに注意深く言っていて、「いまやるべきことを常に上長と確認してほしい」と口酸っぱく言っています。

会社が求めているものを従業員とすり合わせした後は、自分たちで考えて行動してほしいとお願いしますが、やれていないことも多くあります。

教えすぎないと言ったものの、人によっては50%ほどやり方を提示し、それから「どうぞやってください」というふうに依頼すればよかったなと思うときもありますね。

「実は過去に正反対のマネジメント手法をとっていた」

―「マイクロマネジメントをしすぎない」となったのは、何かきっかけがあったのでしょうか。

村上さん:2つあります。学生時代の工場長を勤めていたときですね。

従業員のためと思っていろいろ教えていたんですが、従業員のうちの一人が精神的に参ってしまったんです。

社長に「やりすぎだ」と注意されました。

自分は教えていたつもりでしたが、しっかりと相手を見て、相手のことを考えながら話す必要があったと痛感したんです。

もう一つは前職での話です。精鋭部隊を作りたいと思い、事業立ち上げ初期に2名の従業員を採用しました。

その際に、自分のすべてを叩き込む勢いでマネジメントしていて、弱音を吐かせるスキも与えないスパルタ教育をおこなっていたんです。

その従業員は最後まで残ってくれましたが、このやり方では人対人でうまく付き合えないと思いました。

それは私が未熟なために、上司と言う立場を利用した圧力での教育でした。

すなわちワークの目標ややりがいに共感しあっている間柄ではなかった、きちんとその人の強さ弱さを理解し練度を高めていく方法を共に合意して採ったわけではなかったという反省点が残りました。

そういった過去の経験が、現在のマネジメントスタイルを確立していると思います。

―逆に組織に統一感を持たせるために工夫している点などありますか?

村上さん:会社にとって重要な核となる部分を決めて、それを責任もって遂行すれば、彼らにも利益を還元するようにしています。

逆にその核となる部分を怠ると、権限などは他の人に譲りますし、最悪の場合、減給対象や懲罰対象にもします。

なので、核の部分さえ普段の仕事でおこなえばいいので、それ以外の社内のルールを厳しくしないようにしています。

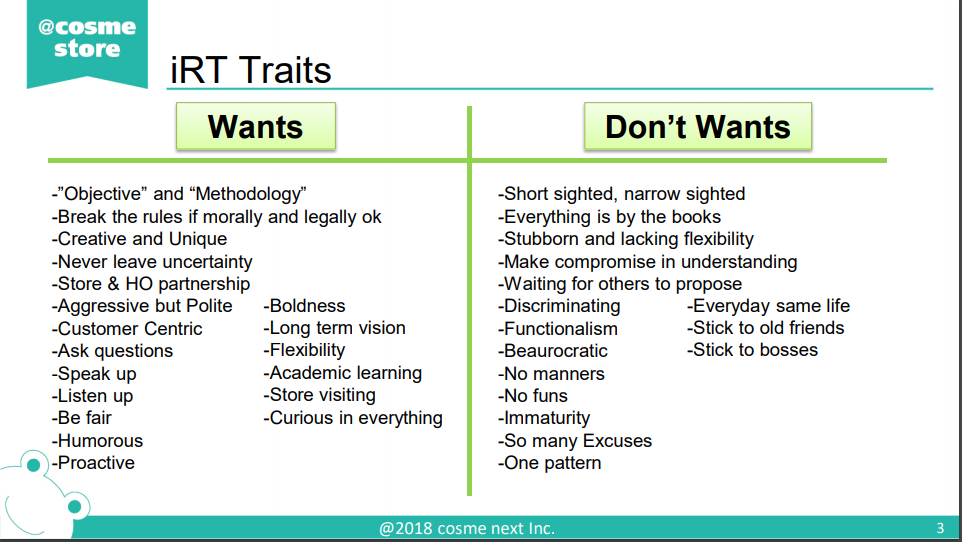

こちらは研修で使用するスライドの一部ですが、この会社で求める行動指針などをはっきり提示しているんです。

これを繰り返し伝えていくことで、メンバーは求められる行動や考え方を明確にイメージすることができます。

あくまでも大事な部分をしっかりと定義し、繰り返し伝えていくことが重要だと思います。

「面接ではあまり質問しない。」自社に興味があるかを見極める方法とは

「仕事に対して応募するスキルが低い」

―事業を成長させていく上で、「ヒト」という観点で課題に感じていることはありますか?

村上さん:タイの方々は「仕事に応募するスキル」が低いように感じています。

というのも、面接を受ける際に、事前に会社について調べますよね。

例えば弊社に応募するのであれば、アットコスメストアという化粧品専門店での仕事内容について調べます。

ただ応募者の中にはマネージャーやファイナンス、オペレーションも同時に受ける方がいて、実際にどれをやりたいのかわからないことがよくあります。

そういった応募スキルが少し弱いという実感はありますね。

自社にマッチした人材を見つけ出すにしても、日本と比べて工数がかかるのではないでしょうか。

−面接前に具体的にどのような情報を開示していますか。

村上さん:だいたいwordで2ページくらいの文面のジョブディスクリプションを作成しています。

例えばマーチャンダイジングスタッフのジョブディスクリプション(職務記述書)においては、仕事内容の概要について記載しています。

また、「入社後に部下が何名配属されるか」という点まで明記しています。

他には仕事の目的、大事にする考え方、求職者自身の性格、必要な学歴、経歴、言語などを明記し、ポジションごとによって記載する内容も変更しています。

一方で現在は立ち上げ期のため、日々業務なども変わるので1つの職種をこなせばいいというわけではありません。

なので、必要最低限のスペックさえ満たしていることがわかれば、「自社で何をしたいのか」を重点的に見極めるようにしています。

―実際に面接をする際にどのようなことを意識していますか?

村上さん:面接ではあまり質問をしません。求人媒体に掲載するジョブディスクリプションをしっかり作り込んでいるので、まずはそれを求職者に送付して、仕事内容を理解してもらった上で面接に来てもらっています。

面接時には、そのジョブディスクリプションに記載された内容について「質問はありませんか」と向こうから質問をしてもらうような面接をおこなっています。

正直、履歴書に書いている内容は、どうにでも言えることと思っているので、あまり深く追求しないようにしています。

ただ、求人の段階から、こちらからできる限りの情報を提供し、面接の時間はそれについて質問をしてもらうスタンスなので、質問がない求職者に対しては合格を出すことはないですね。

質問がないということは自社に興味が無いということじゃないですか。

質問に対してこちらが持つ情報をすべてフィードして、それをもとに判断してもらう。

そうすることで入社前と入社後のギャップをなるべく解消するようにしています。

実際にはそれでもギャップが発生するのでこの部分のワークは採用においてとても重要だと思います。

タイでビジネスを成功させる上で必要な「現地理解」

―現在タイで働いている日本人駐在員の方はどのような課題に直面していらっしゃいますか。

村上さん:やはり言葉の問題はありますね。どうしても現地の言葉がわからないとお互い意思疎通ができません。

僕は普段タイ語で会話しているので、逆に伝わりすぎてイラッとすることもありますが。笑

―やはり言語をはじめ、自国の文化、自分たちのことも理解してもらえると、より仕事はスムーズになりますよね。

村上さん:上司だから、日本人だからいうことを聞いてもらえるというのは大きな間違いだと思います。

駐在される方はだいたい3年間だけ働いて帰ることが多いのですが、その間に少しでもタイの方や、文化、国民性について向き合ったほうがいいのではと思います。

例えばタイに来たものの、いつでも日本人同士で交流する人もいますが、あまりいいとは思えません。

もちろん最初は現地の情報が少なく、不安になるかもしれませんが、ネットがある現在において、調べればたくさんの情報が入手できます。

またタイ人の方と交流するときは通訳を通してコミュニケーションする方も多くいらしゃいます。

―具体的にどういうことをすれば、タイのメンバーは心をひらいてくれるのでしょうか。

村上さん:例えば、従業員のことだけでなく、彼らの家族のことについても知ってあげることが大事かと思います。

例えば家族構成を覚えてあげるなどをすると彼らも喜んでくれると思います。

直属の部下でも数百人いるわけではなく、10人いるかいないかだと思うので、彼らの家族についてもしっかりと理解してあげることが重要になります。

またこれはバランスが大事ですが、日本に帰国した際のお土産なども従業員だけでなく、そのご家族にも買ってあげると喜ぶと思います。

他にも葬式とか結婚式などにもいくとすごく感謝してもらえますし、ロイヤリティが高まると思いますよ。

実際に僕もバンコクから4時間かかるところで開催された結婚式などにも向かいましたが、そういうことをするとやはり親密度は増しますよね。

アットコスメストアをアジアのブランドへ

村上さん:今後私が描いているキャリアパスとしては、まずはタイでアットコスメの事業拡大を引き続き取り組んでいきます。

そして3~4年後には、タイ国内でのアットコスメストアの知名度があり、マネジメント層も育っている状態にしたいですね。

ASEANにおいて、タイは中心的な存在なので、タイで流行っているものはマレーシアやベトナム、ラオス、カンボジア、シンガポールにも波及します。

個人的には、タイの次は、そのような国でもアットコスメストアの展開にチャレンジしてみたいです。

タイだけでなく、アットコスメストアをアジアのブランドにしたいという思いで入ったので、その構想を今後も実現していきたいと思います。

今のメンバーと実現させたいのは「羨ましがられる会社にしよう」です。

日本のオリエンタルランドのように、タイではアットコスメストアに勤めていた実績(履歴)は他社において絶大な信頼を得られるような立ち位置、働きたくても狭き門のため一員であることを誇りに思えるような組織にしていけたら、と願っています。

私がどこにいるかはわかりませんが、今の創業メンバーが将来この国での10年史、20年史などで今を振り返り「あの時は非常識なリーダーがいてね…」なんて笑い話にしてくれたら幸いです。